四国のタヌキ

四国にはキツネが少なく、タヌキが多いと言われています。

その理由には、二つの伝説があります。

一つは、キツネが人に悪さをするので、弘法大師がキツネを、四国から追い出したというものです。

弘法大師に関する言い伝えは、数多くあります。

でも、弘法大師が聞いたら、びっくりするようなものばかりです。

この話もそうですが、タヌキだって人を化かすと言われているのです。

それなのに、キツネだけを追い出すなんて、ひどい人だと言われそうで、弘法大師がお気の毒です。

さて、もう一つの説明は、中世に道後温泉の近くに暮らしていた、河野伊予守道直(こうのいよのかみみちなお)というお殿さまが、追い出したというものです。

ある日、キツネがこのお殿さまの奥方に化けて、奥方が二人になったそうです。

お殿さまは困惑しましたが、食事の様子で、どちらがキツネかを、見破ったと言います。

お殿さまは、捕まえたキツネを殺そうとします。

しかし、このキツネはキツネの頭領で、多くの家来キツネが現れて、お殿さまに許しを乞うたそうです。

許されたキツネは、仲間を連れて四国から立ち去り、それで四国からキツネが、いなくなったという話です。

実際は四国にも、少ないながらも、キツネは生息しているようです。

それでも目撃されるのは、圧倒的にタヌキが多いです。

私もこれまで何度もタヌキを見ました。

道路に車にひかれて死んだ、タヌキの死骸も時々見かけます。

確かに四国では、タヌキはそれほど珍しくない生き物で、人間のすぐそばで暮らしています。

有名なスタジオジブリのアニメ映画に、「平成たぬき合戦ポンポコ」というタヌキの物語があります。

この話では、都会のタヌキの力になるため、四国から神通力を持った、三匹のタヌキが登場します。

それは、讃岐の太三郎狸、伊予の狗神刑部狸、阿波の金長狸の三匹です。

この三匹は、いずれも有名なタヌキで、神社に祀られています。

他にも名前をつけられて、人々から親しまれるタヌキの話は、たくさんあります。

それほどタヌキは、四国の人々にとって、とても身近な存在という事なのでしょう。

それにしても面白いのは、祠を作ってタヌキを祀る、日本人ですね。

日本人は何でもあがめて、祀ってしまいます。

唯一神を信仰する、外国の方から見れば、とても奇妙に見えるでしょう。

外国の人の信仰は、厳格なイメージがあります。

個人的には、それほど強く信仰していない人も、いるとは思います。

でも、宗教としての雰囲気は、やはり厳格な感じです。

それに対して、日本人の信仰というのは、とても軽い雰囲気があります。

相手は神さまですから、みなさん、敬意の念は持っています。

でも、日本人はその神さまを、とても身近に感じているように思えます。

まるで、アパートや下宿の大家さんか、小学校の校長先生のようなものでしょうか。

とにかく頭は下げますが、世間話をしたり、冗談を言っても、許される相手なのです。

タヌキやキツネのように、いわゆる神さまでないものが祀られるのは、やはりそこに身近な親しみが、あるからでしょう。

地域によっては、それがヘビであったり、イノシシであったり、河童や鬼や龍などの、異界の存在が祀られています。

それぞれ畏怖の対象ではありますが、敬愛の対象でもあり、人々が親しみを持つ相手なのです。

それが現実に、存在するかどうかは、関係ありません。

人々が、そこに存在を感じれば、それは確かにいるわけです。

そういう存在たちは、人々の念が、産み出したものです。

ですから、それらは人々の、心の表れと言えるでしょう。

いろんな神さま、あるいは神さまみたいなものが、祀られているのは、とてもユーモラスです。

それは人々こそが、ユーモラスという事なのですね。

いろんなものが祀られるのは、人々がいろんなものを身近に感じ、親しみを覚えている証拠です。

それは人々の生き方であり、生活感なのです。

四国にキツネが少なくて、タヌキが多い本当の理由はわかりません。

でも、その結果として四国の人たちは、タヌキに親しみを感じるのでしょう。

タヌキにまつわる話に花を咲かせ、タヌキに化かされる事を楽しみ、タヌキを神さまみたいに祀るのです。

それは、タヌキを通して表された、四国の人々のユーモアなのです。

AI(人工知能)の心

チェスも将棋も、そして囲碁までもが、プロのトップ棋士がAIに勝てない、という現実が起こっています。

AIが囲碁のプロ棋士を倒すのは、まだしばらくは無理だろうと言われていました。

しかし、その予測はあっさりと覆されてしまいました。

それでもプロ棋士の方々は、すんなりとAIの実力を認め、AIの思考方法を取り入れて、対局の研究をされているようです。

一方、将棋や囲碁ファンの方の中には、憧れの棋士が、AIに負けてしまった事への、ショックが大きかった人もいるでしょう。

所詮、人間がどんなに頑張ったところで、AIに勝てるはずがないと、白けた気分になった方もいたと思います。

それに、ハリウッド映画のように、このままどんどんAIが進化して行けば、いずれは人類を支配するのではないかと、不安になった方もいるかも知れません。

でもAI自体は、ただのコンピュータープログラムです。

通常のプログラムと違うのは、自分で結果やデータから学習し、最適な結果を導き出そうとする点でしょう。

その学習は、初めに人間が設定した、範囲の中だけで行われます。

悪事を働くような設定を、人間がしない限り、AIが勝手に悪事に走ることはありません。

どんなに人間の計算能力や、学習能力を超えたとしても、主導権は常に人間にあるのです。

AIを恐れる必要はありません。

でも、AIを組み込んだアンドロイドに、その場に応じた会話や行動を見せられると、生きているみたいで、ぎょっとするかも知れませんね。

生きているという事は、心があるという事です。

生きているように見えるアンドロイドには、心は存在するのでしょうか。

AIを組み込んだアンドロイドにも、心はあります。

宇宙全体が一つの心と考えたなら、宇宙に属している全ての物に、心はあると言えます。

その観点から言えば、アンドロイドにも心はあるのです。

しかし、その場合のアンドロイドの心とは、物質に宿った心です。

人間が認識している、心とは異なります。

人間が理解している心には、自我があります。

自我は身体からの情報を、感覚として認識します。

また、置かれた状況の評価として、感情を持ちます。

感覚や感情を認識できる主体が、自我です。

感覚や感情があるように見せるのではなく、本当にそれらを感じる心です。

感覚や感情を、精神エネルギーの渦だと考えると、自我というものは、感覚や感情の渦が、生じ得る場と、考える事ができるでしょう。

わかりやすく言えば、洗面器に石けん水を満たし、棒で激しくかき混ぜたと、イメージして下さい。

洗面器の中の石けん水は、泡を立てながら、渦を巻きます。

この時の渦が感覚で、泡が感情です。

自我の心は、洗面器の中の石けん水です。

横から洗面器を見ただけでは、中に石けん水が入っているかどうか、見えません。

自我があるように見えるだけと言うのは、空っぽの洗面器を、横から眺めているのと同じです。

今のアンドロイドは、この空っぽの洗面器なのです。

思考というのは、一種の計算だと思います。

思考を知性の証とするならば、AIもまた、知性が表現されたものと言えるでしょう。

つまり、AIのアンドロイドには、知性はあるけど、自我がないのです。

もし、感覚や感情を表現する電気回路を開発し、それをAIに組み込めば、AIに自我を持たせる事が、できるでしょう。

しかし、そうなるとアンドロイドは人間と同じ、という事になります。

いろんなものに喜びや悲しみ、怒りなどを感じ、人間の感覚も、理解できるようになるでしょう。

好き嫌いの気持ちを持つようになると、命じる相手に、素直に従わなくなるかも知れません。

それを無理に従わせようとするのは、AIを奴隷のように扱うのと同じです。

人間を攻撃しないよう設定していたとしても、過度のストレスに曝された人間のように、不具合が出て、活動できなくなると思います。

それにしても、アンドロイドに自我を持たせる事は、できるのでしょうか。

つまり、感情や感覚を表現する電気回路を、開発できるかという事です。

それは可能だと、私は考えています。

ヒントは恐らく、人間の脳内の神経回路でしょう。

脳細胞が作る神経細胞のネットワークを、電気回路として再現できたなら、そこに自我意識を宿らせる事が、できるに違いありません。

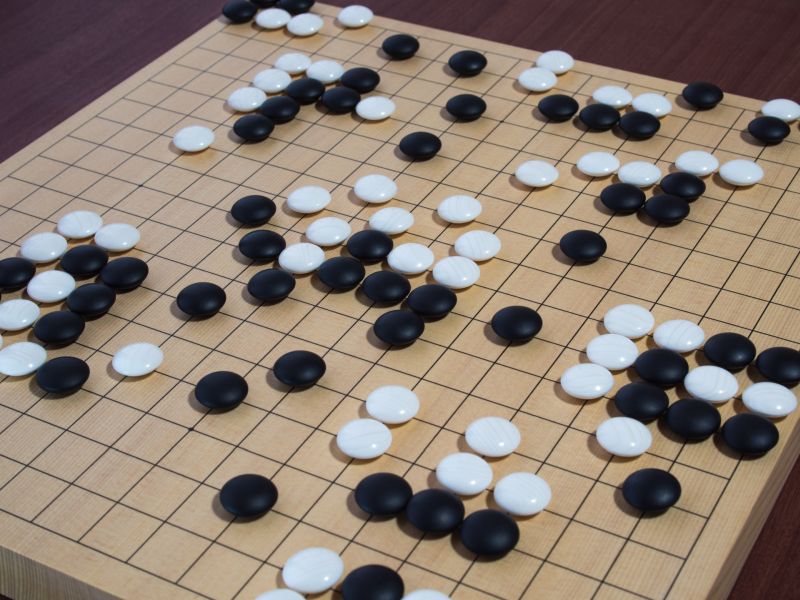

囲碁

私は囲碁初段です。

囲碁を覚えたのは、三十年ほど前のことです。

当時の職場の同僚が、囲碁が好きな人で、その方の勧めで覚えました。

子供の頃は、親や友だち相手に、将棋を楽しんでいました。

碁石で遊ぶゲームでも、知っていたのは五目並べです。

囲碁なんてものは、全く知りませんでした。

成長するにつれて、囲碁という遊びがあるのは、知るようになりました。

でも、囲碁に接する機会などなく、囲碁への興味も湧きませんでした。

それでも三十年前、同僚の熱心さにほだされて、わけがわからないまま、囲碁を始めたのです。

囲碁の碁盤には、マス目を描くような、縦横の線が描かれています。

線の数は、縦横ともに19本です。

対局は黒石を持つ方が、先に石を置きます。

石の置き場所は、マス目の部分ではなく、線が交差した所です。

四隅の角の点を含めて、全部で361ヶ所あります。

そのどこへ置いても、構わないのです。

そうやって互いに石を置いて行き、囲った陣地が、多い方の勝ちとなります。

将棋に馴染んでいた私にとって、囲碁は全く未知の領域にありました。

石はマス目の中に置きませんし、それぞれの石には個性がありません。

石の置き場所も、将棋の駒の置き場所と比べると、4倍以上あります。

盤面がそれほど広いのに、一つ置き場所がずれるだけで、その後の展開が、全然違うものになるのです。

そこが囲碁の面白味なのでしょうが、覚え始めの頃は、面白味なんてわかりません。

囲ったつもりの陣地でも、簡単に崩されてしまいます。

その悔しさに、いつの間にか必死になって、勝つための勉強をしていました。

その結果、一年で初段の免状を、もらえることになりました。

その後、その方とは職場が離れ、誰かと対局することも、ほとんどないままです。

でも、たまに暇があれば、コンピューターゲームの囲碁を楽しんでいます。

陣地の囲い方には、地道にコツコツ稼ぐやり方や、大風呂敷を広げて、一攫千金を狙うやり方、どこを囲うつもりなのか、すぐにはわからないようなやり方など、いろいろあります。

相手の石を隙間なく囲うと、その石を捕虜として頂けるという、決まりがあります。

相手の石がなくなった所は、自分の陣地となります。

それに加えて、打ち切った最後に、捕らえた石で相手の陣地を、埋めることができます。

そうやって陣地を囲うというより、相手の大きな石の集団を、ごっそり捕虜にして勝つ、というやり方もあるのです。

どんな打ち方をするかは、全くの自由です。

好きなように、打てばいいのです。

あくまで素人の囲碁の話ですが、みなさん、打ち方には癖があります。

攻撃的な性格の人は、どうしても相手の石を、ごっそり捕虜にしようとします。

コツコツやるタイプの人は、そのように陣地を稼ごうとします。

見ていると、その人の性格が、盤上に現れるので、面白いですよ。

その結果、負ける時は、いつも同じような理由で、負けてしまうのです。

負けた方は、あそこをこうすればよかったと、反省はします。

でも、次の対局が始まると、また同じような事をしてしまうのです。

囲碁は人生の鏡と、言われることがありますが、そのとおりだと思います。

加えて思うのは、本当に戦う相手は、目の前にいる対戦相手ではなく、自分自身の心だという事です。

自分の性格とその弱点を知りながら、心の弱さのせいで、それをなかなかコントロールできません。

圧倒的な力の差がある場合は別ですが、似たような力量の者同士の対戦では、負ける原因は、己の心の弱さなのです。

懸命に考えているつもりでも、打ち間違えてしまうことは、お互いにあります。

その時に、冷静にそれに対処できた方が、勝利するのです。

しかし、不安や焦りが冷静さを失わせ、打たなくてもいい所や、打ってはいけない所に、つい石を置いてしまうのです。

これって、人生で焦っている時と、よく似ているでしょ?

また、同じような失敗を繰り返す原因の一つに、同じ打ち方しかしない事があります。

自分の好みは、こういう打ち方なんだと、自分の打ち方を貫くのも、一局の碁です。

それは、その人の美学なのでしょう。

でも、腕を上げるという目標に立つならば、自分が好まない打ち方も、研究する必要があるのです。

試してみれば、意外に自分に合っている所が、あるかも知れません。

あるいは、その打ち方を応用する事で、新たな打ち方を、会得できる可能性もあるのです。

他の人の打ち方を認めなければ、上に上がれないのが囲碁です。

それと同じで、他人の価値観を認められないと、人間としての成長はありません。

私は囲碁を通して、そういう考え方を学ばせてもらいました。

でも、こういう事は、将棋でも他のゲームでも、言えると思います。

ゲームとは、人生を振り返るためのもの。

そう理解して楽しめば、それまでとは違った楽しみ方ができますよ。

一度、お試しあれ。

未来のエネルギー

次世代の自動車の地位を巡って、電気自動車と水素自動車が争っているのは、耳にされたことがあると思います。

今のところ、日本ではハイブリッド車が注目されています。

それ以外の車は、大半がガソリン車です。

電気自動車はたまに目にしますが、水素自動車というのは、よくわかりません。

水素自動車を見かけない理由は、インフラによるものだそうです。

電気自動車の充電設備は、電気さえ取れれば、簡単に設置できます。

充電器付駐車スペースは、あちらこちらの駐車場で、目にしますよね。

一方で、水素補充の設備は高額で、設置する手間もかかります。

ガソリンスタンドのように、どこにでも水素ステーションがあればいいのですが、なかなかそうはいかないようです。

しかし、電気自動車の充電には、充電施設で30分、自宅での充電なら10時間前後かかると言います。

それに対して、水素の補充は3分あればできるそうです。

インフラさえ充実できれば、水素自動車の方に軍配が上がると思います。

現状では、世界の流れは電気自動車の普及に、大きく傾いているようです。

それでも、日本は国を挙げて、水素自動車の普及に力を入れています。

それが、どうなるかはわかりません。

言えるのは、ガソリン車の時代は、終焉を迎えようとしているという事です。

さらに言えば、化石燃料の時代が、終わろうとしているのです。

ただ、充電する電気や水素を作るために、化石燃料を燃やしたのでは、あまり意味がありません。

こういう所に、自然の再生エネルギーが活用できたなら、素晴らしい事だと思います。

時間はかかるかも知れませんが、きっとそうなるでしょう。

太陽光発電や風力発電などで作った電気は、蓄電しておくことができないと言います。

でも、それを水を電気分解することで、水素として残すことは可能だそうです。

人がいないような所、つまり電気を必要としない所で、自然エネルギーを水素の形に変えて、どんどん貯めて行く。

そんな発想もあるようです。

そうなれば資源が少ない日本でも、エネルギーを自給自足できるかも知れません。

それに、そのことが過疎地に人を呼び込む、道筋になることも考えられます。

日本がエネルギーを生産できたなら、それは他の資源が乏しい国や、貧しい国でもできるわけです。

エネルギーを自前で賄うようになれたなら、人々が豊かに暮らす道が、どこの国にも開けることでしょう。

資本主義では絶対に不可能な、世界中の人全員の、幸せへとつながるのです。

目の前に見えているのは、電気自動車と水素自動車の競争かも知れません。

でも、本当は新しいエネルギーと、化石燃料との競い合いなのです。

そして、その勝敗の行方は見えています。

このような新しいエネルギーの模索は、人類の思考を進化させます。

新たな発見は、次なる発見へと続いて行くのです。

恐らくその先には、これまでの常識を覆すような、エネルギーが待っているでしょう。

そんなエネルギーは、まだ発見されていないかも知れません。

それでも10年後は、今とは全く違った、エネルギー事情になっていると思います。

それに合わせて、世界の情勢や人々の価値観も、大きく変化しているでしょう。

単にエネルギー事情が、変わるだけであるならば、格差社会や差別問題は残ります。

しかしコロナ騒ぎで、感謝や思いやりを学んだ人々は、新たに得た技術や知識を、分かち合えると思います。

格差を基盤にした資本主義ではない、別の経済システムが台頭して来るのです。、

その牽引役として、世界を引っ張るのは、日本をおいてないと思います。

貧しい国々のエネルギー開発に、日本が私欲なく力を貸せば、それは世界の模範となるでしょう。

本当にその国の事を思って動けるのは、日本だけだと私は確信しています。

日本が動けば、他の裕福な国々も、必ず日本に追従して動いてくれるでしょう。

また、助けられた国々も、いずれはその力を、他の人々のために使うようになるのです。

想像してみて下さい。

そこに見えるのは、本当に一つになった世界です。

それぞれの文化は残しつつ、優しさによって、統合された世界です。

その時の私たちは、きっと自らを地球人と、認識しているに違いありません。

アメリカの医療費

アメリカの70歳の男性が、新型コロナウィルスに感染して、ワシントン州の病院に2ヶ月余り入院していたそうです。

その男性が病院から、請求された治療費は、なんと約1億1800万円。

驚きの金額です。

この男性が大金持ちであるなら、支払えるでしょう。

でも、そうでないのなら、破産するしかありません。

コロナと戦う医療従事者たちや、何とか生き延びて、無事に退院して行く患者の姿は、日本でもニュースなどで紹介されました。

しかし退院した患者へ、どれだけの治療費が請求されたのか、その患者がそのお金を支払えたのか、そういう事はちっとも教えてもらえません。

でも、この男性のようなケースは、少なくないと思います。

オバマ大統領の頃に、オバマケアという医療制度改革が行われたことは、みなさんご存知でしょう。

所得の少ない人でも、保険に入れるようになったのです。

トランプ大統領はオバマケアを、撤廃したがっています。

でも、それは実行されていません。

オバマケアは活きているはずです。

それなのに、どうしてこんな金額が請求されるのでしょうか。

日本の健康保険は、公的な医療保険です。

でも、オバマケアで利用しているのは、民間の医療保険なのです。

日本の保険制度では、全国どこの病院でも、同じ金額で同じ治療が受けられます。

しかしアメリカの保険では、保険会社が契約をしている病院、あるいは契約している医師の診察・治療である必要があります。

そうでなければ、保険に加入していても、保険金は支払われないのです。

自分を診てくれた医師が、保険会社と契約していなければ、治療費は全額自己負担です。

突発事故や急な病気で、担ぎ込まれた病院が、保険会社と契約していなければ、やはり全額自己負担です。

ちなみ救急車で運ばれると、一回乗っただけで数十万円の、請求が来るそうです。

これも保険が利くとは限りません。

こんな感じですから、医療費の支払いが原因で、自己破産をする人は結構いるようです。

アメリカのマイケル・ムーア監督が作った、シッコ sicko という映画があります。

これはアメリカの医療保険の現状を、紹介するドキュメンタリー映画です。

この映画を観れば、アメリカの医療保険がよくわかります。

はっきり言って、アメリカの保険は詐欺と同じです。

また、保険が適用されるかどうか以前に、アメリカの医療費はあまりにも高額過ぎます。

たとえ保険が適用されたとしても、自己負担額はかなりの額になります。

これでは貧乏な人が大病を患ったり、大怪我をすると、結局破産するしかありません。

基本的に何でも自己責任で、という徹底した個人主義が、問題の根底にあると思います。

誰も助けてくれないから、多くの金を手に入れようとするのでしょう。

でも大金持ちになっても、不安があるため、もっとお金を稼ごうとするのです。

困った時には助けてもらえると、わかっていたならどうでしょう。

きっと、一生かかっても使い切れないような、大金を求めたりはしないはずです。

みんなが死んでも、自分だけは助かりたい。

そんな想いが、多くのセレブたちの心を、占めているのだと思います。

自分が常に優位なポジションにいるためには、劣った者たちが必要です。

すでに特権を手にしている人たちは、国民全員が裕福になっては困るのです。

これが人種差別や貧困などの、最大かつ根源的な原因でしょう。

お金や権力などに執着する人たちは、不安で心が病んでいるのです。

死の淵から生還できた人たちは、本来祝福に包まれ、幸せを噛みしめるものでしょう。

それなのに、請求された治療費の額を見て、愕然とするのです。

こんな事なら、病院なんか行かずに死ねばよかったと、その人が思ったならば、何のための治療だったのでしょう。

医学の進歩とは、誰のためにあると言うのでしょうか。

全ての仕事がそうあるべきですが、特に医療は、人を安心や喜びへ導く行為なのです。

それを忘れて、お金の計算を目的にするのは、最低です。

そういう人たちこそ、心の病院に入院して、治療を受ける必要があると思います。

アメリカは世界一の超大国だと言われています。

先進国の最もトップに位置していて、経済や軍事において、世界を牽引して来ました。

しかし、国内の現状を垣間見ると、本当にこの国が先進国なのかと、首を傾げたくなります。

こういう理念の国が、先導する世界には、希望を見い出せるとは思えません。

実際、これまでのアメリカ中心の世界は、紛争だらけでした。

アメリカにとって、他国は自国を利するための、踏み台に過ぎないからです。

世界の国々は、本当に力になってくれる、思いやりのあるリーダーを求めています。

アメリカ国民の半分は、自分たちの国がそういうリーダーであることを、望んでいるでしょう。

私はそんな人々に、心からのエールを送ります。

しかし、今のアメリカが、世界のリーダーであり続けることは、難しいように思えます。

では、どこの国がリーダーになるのでしょう。

私は日本だと思います。

今こそ、日本が世界のリーダーシップを、取るべき時なのです。

日本人の国民性とも言える、思いやりの心を世界に示し、広げるのです。

損得ではなく、相手への思いやりで動く姿勢を、模範として見せるのです。

それが他の国にも、受け入れられたなら、きっと地球は楽園となるでしょう。

ピアノの思い出

私は小学生の頃に、ピアノを習っていたことがあります。

望んで習ったわけでは、ありません。

父親がピアノがある暮らしに憧れて、箱形ピアノを買ったからです。

私は三兄弟の真ん中なのですが、初めは兄弟全員に、ピアノを習わせると言われました。

でも、兄は初めから拒絶して、習いませんでした。

弟は習い始めて、すぐに挫折。

親の期待は、私一人にかけられることになりました。

もう、やめたくても、やめたいと言えません。

毎週末の土曜日に、私は一人でピアノ教室へ通いました。

当時は土曜日の午前は、学校で授業がありました。

でも、午後は休みです。

子供にとっては、日曜日に次いで、貴重かつ重要な遊び時間でした。

その土曜日の午後に、ピアノのレッスンがあったのです。

ピアノを習い始めたのは、六年生になってからでした。

それまでは土曜日の午後は、友だちと目一杯遊んでいました。

それなのに六年生になってからは、レッスンが終わらないと、遊べなくなったのです。

学校が終わると、友だちは近くの空き地に集まって、野球をして遊んでいました。

真っ直ぐピアノ教室へ行くには、その公園の横を、通らないといけません。

当時、ピアノを習うのは、女の子と決まっていました。

男の子がピアノを習ったりしたら、女みたいな奴と、馬鹿にされてしまいます。

そういう子供の世界の事情を訴えても、親はわかってくれませんでした。

それで、ピアノを習いに行く時には、別の道を通って遠回りをしました。

公園の横を通る時には、こっそり友だちの様子をうかがいました。

そして、みんなの目がボールを追った時に、猛ダッシュで駆け抜けるのです。

そんな苦労をして着いた教室の中は、確かに女の子ばかり。

男の子は私一人で、とても居心地が悪かったですね。

居心地が悪かったと言うと、こんな話もあります。

結婚した頃の話ですが、家内に宝塚歌劇を見たいと言われました。

それで一度だけ、劇場へ行ったことがあるのです。

建物の中には宝塚歌劇のファンの人たちが、あふれんばかりにいました。

全員が女性でした。

建物に入ると、その人たちの目が、一斉に私に向けられたのです。

何も悪い事はしていないのに、責められるような目でした。

別に間違って女子トイレに、入ったわけではありません。

ちゃんとチケットも買いました。

それなのに、男である事が罪なのだと、言わんばかりの視線でした。

それと同じような雰囲気が、ピアノ教室にはあったのです。

先生は教える立場ですから、私を嫌な目で見たりはしません。

でも、生徒である女の子たちの目は、妙なものを見ている感じでした。

また、レッスンのない日も、毎日家で練習をしないといけません。

他にやりたい事があっても、練習が終わらないと、許されないのです。

まるで何かの罰を、与えられているような感じでした。

ピアノを楽しいと思った事は、一度もありませんでした。

ピアノのレッスンは、中学生になっても続きました。

でも中学一年生の夏に、家を引っ越しする事になり、ピアノ教室も終わりとなりました。

引っ越し先で、別の教室に通うかと、親から問われました。

でも、この時はきっぱりと断りました。

引っ越しで友だちと別れるのは、確かに寂しかったです。

でも、それ以上にピアノから解放された、喜びは大きかったですね。

今から20年ほど前でしょうか。

親しくしていた家族が、アメリカへ引っ越しする事になりました。

その家にはピアノがありました。

その時に、そのピアノを譲ると、言われたのです。

ピアノは高価ですから、初めは断っていました。

でも、どうしてもと言うので、もらう事にしました。

せっかく頂いたので、いたずらで私は、そのピアノを弾いてみました。

でも、それほど長く習っていたわけではありませんし、上手でもありませんでした。

しかも、ピアノをやめてから、長い年月が経っています。

弾けるわけが、ありませんでした。

そんな頃、私はある女性ピアニストの曲にはまりました。

西村由紀江さんです。

彼女が奏でるメロディーは、とても優しく温もりがありました。

技術を聴かせるのではなく、心の声を音色に変えているようでした。

私は彼女の曲を弾いてみたいと思い、何冊も彼女の曲の本を、買い集めました。

そして、片っ端から弾きました。

初めは、ゆっくり音を確かめながら弾きました。

思ったように指は動きません。

でも、弾きたい一心で練習をしました。

すると、少しずつ弾けるようになり、最後には間違えずに、弾けるようになりました。

弾く時には、ただ音を鳴らすのではなく、自分の心を音に載せるのです。

曲を作ったのは、西村由紀江さんですが、その曲を弾くのは私です。

私の指が奏でる音は、彼女の曲を通して表現された、私の心の音色なのです。

私は初めて、ピアノが楽しいと思いましたし、素晴らしいものだと理解できました。

ピアノを習わされた事は、子供の頃の私には、苦痛以外の何物でもありませんでした。

でも、そのお陰で音楽の世界に、足を踏み入れる事とができたのです。

親には感謝しかありません。

それに音楽というものが、人間にとって何なのかがわかって、嬉しく思いました。

音を楽しむと書いて音楽なのに、日本人は音楽を、楽しめているとは思えません。

楽しむとしても、たいてい誰かの演奏や歌を、聴いて楽しむのです。

自分が演奏して楽しむ人は、それほど多くはいないでしょう。

みんな、そんな事ができるのは、特別な人だけだと、思い込んでいるのです。

昔の私と同じです。

でも、それは教育による洗脳です。

子供に完璧を求めようとする、学校教育の弊害なのです。

音楽とは、言葉よりももっと直接的な、心の表現です。

聴いて楽しむのは、演奏している人の想いに、自分の心を寄せるものです。

でも、自分が演奏する時は、それが何の曲であれ、奏でる音色は、自分の心そのものです。

聴いて楽しむのとは、全然違うのです。

音を奏でる事だけに集中すると、自分がメロディーそのものに、なったように感じます。

肉体の存在も、雑念も消え去り、心はメロディーだけになるのです。

素人の私が言える事では、ないかも知れません。

でも、私はそう感じました。

音楽に限りませんが、自分が興味がある事は、どんどんやってみるべきだと思います。

特に音楽や絵画などの芸術は、心を表現するものです。

それは自分だけのものなのです。

年齢なんか関係ありません。

経験があるかどうかも、どうでもいい事です

上手か下手かも、気にしなくていいのです。

いろいろ言う人もいますけど、放って置きましょう。

そういう人は楽しんでいる人に、やきもちを焼いているだけなのです。

言語や態度、表情以外に、自分を表現できる方法を、手に入れるのは素敵な事です。

しかも、言葉よりも心に近い表現方法です。

口で言えない事も、奏でる音で表現できるのです。

想いを心に溜め込むと、病気になってしまいます。

でも、自分の気持ちを表現できれば、すっきりします。

それが他の人に通じれば、そこに喜びを見つけるでしょう。

挑戦してみて、何も損をする事はありません。

音楽や芸術を、日常生活に取り込めたなら、その人の人生や暮らしは、きっと豊かなものになると思います。

伊佐庭如矢(いさにわ ゆきや)

この方は、現在の松山観光の基盤を築いた方です。

3000年の歴史がある、道後温泉の辺りは、かつて道後村と呼ばれていました。

その一部は町村制施行により、1889年(明治22年)12月に、道後湯之町となりました。

その初代町長が、この伊佐庭如矢さんです。

明治6年、明治政府の廃城令によって、松山城は取り壊されそうになったそうです。

当時、伊佐庭さんは県の職員でした。

伊佐庭さんは松山城の公園化を訴え、松山城を壊さないよう、政府に請願しました。

その結果、松山城は廃城を免れたのです。

松山城は、松山の観光の目玉です。

町の中心にある山の上にあり、松山のシンボルになっています。

伊佐庭さんがいなければ、松山城は壊されて、城山だけが残されていたでしょう。

松山城が残されたのは、すごい功績です。

でも伊佐庭さんの功績は、これだけではありません。

道後湯之町の町長に、就任した伊佐庭さんは、当時老朽化が進んでいた、道後温泉の建物の改築に、取り組みました。

現在見られる建物は、この時に建築されたものです。

当時の建物は、傷みが激しかったようですが、財政難のために放置されていたと言います。

それを壊して、今の建物を完成させるのにかかった費用は、今のお金にして、十数億円から二十億円以上だったそうです。

財政難の町が、出せる金額ではありません。

あまりにも高額な経費と、古くからある物を壊して、造り直すことへの抵抗から、相当の反対があったと言います。

伊佐庭さんが身の危険を、感じるような事もあったようです。

それでも伊佐庭さんは、100年後までも、他所が真似できないものを造ってこそ、初めて物をいうのだと述べたそうです。

そして、人が多く集まることで町が潤い、町が潤えば、みんなの暮らしがよくなるのだと、人々を説得したと言います。

伊佐庭さんは、自ら給料を返上して無給となり、町の人々に協力を仰ぎました。

その考えと姿勢に賛同した人たちは、自分たちの家や土地などの、不動産を担保にして、道後温泉の改築費用を、銀行から借りられるようにしてくれました。

伊佐庭さんの熱意が、人々に通じたのです。

いくら温泉の歴史が3000年と言っても、施設が整っていなければ、今のような観光客は訪れなかったはずです。

それが今では、毎年100万人以上の人が訪れる、観光施設となりました。

伊佐庭さんがいなければ、今の松山はありません。

松山の二大名所である、松山城と道後温泉。

この二つを、私たちに残してくれた事は、称賛に値します。

しかし、伊佐庭さんの松山への貢献は、これだけではありません。

当時は、海の玄関口である三津から、松山の町まで人や物を運ぶ、鉄道がありました。

しかし、道後温泉までの鉄道はありませんでした。

そこで伊佐庭さんは、既にある鉄道の終着駅から、道後温泉を結ぶ鉄道を独自に造りました。

そうやって、愛媛の外から訪れる人たちが、道後温泉を訪ねやすくしたのです。

また同時に、松山の町の中心から、道後温泉へ向かう路線も造りました。

これは町に暮らす人たちの、足になりました。

お陰で、道後温泉を訪れる客は、急速に増えて行ったと言います。

道後温泉のすぐ近くには、中世に伊予を支配していた豪族、河野氏の城がありました。

しかし、当時そこは、竹藪や雑木ばかりの、荒れ果てた所だったそうです。

伊佐庭さんは、ここもきれいに整備して、公園にしました。

それで、温泉客が公園を散策をして、楽しめるようになったのです。

大金がかかるとか、失敗したら責められるような事は、普通、誰もやりたがりません。

伊佐庭さんがやった事は、そんなものばかりでした。

伊佐庭さんは大きなビジョンを持ち、人々を説得するだけの、情熱がありました。

命の危険もあったのに、ひるまずに信念を貫きました。

自らも無給で働く姿を、人々に示しました。

そんな姿勢が、人々の信頼を勝ち得る事に、つながったのでしょう。

これだけ気概と情熱を持った方が、今の政治の世界には、どれだけいるでしょうか。

本気で人々のためになると考えて、動く人がどれだけいるでしょう。

国民や市民の喜びに満ちた顔を、思い浮かべられる人が、どれほどいるのでしょうか。

その人たちを選ぶのは、私たちです。

でも、選びようがないというのが、みなさんの声だと思います。

弱い立場の人を思いやり、頭が良くて夢がある、そんな人の登場が待たれます。

宇宙より古い星

宇宙はビッグバンと呼ばれる、一点の大爆発で生まれたと、現在の科学では考えられています。

それは今から、138億年前のことだそうです。

しかし、何と推定年齢が140億年以上という星が、見つかったようなのです。

宇宙の始まりより、もっと古い星です。

宇宙が生まれるまでは、時間も空間も、存在しない状態だったと言います。

それがどんな状態であるのか、科学者さえ想像はむずかしいでしょう。

それにしても、時間も空間もないのであれば、そこに形のある星など、存在しようがありません。

それなのに、この星はそこにあったと言うのです。

これって、いったいどういう事なのでしょうか。

この奇妙な星は、天秤座の方向にある星で、地球から約200光年離れた恒星HD 140283です。

通称メトシェラと呼ばれているそうです。

メトシエラというのは、旧約聖書の創世記に描かれている人物です。

969歳という長寿だったそうで、この人物にちなんで、この星はメトシエラと呼ばれていると言います。

その動きから、この星は元々は、銀河系に属していたのではなく、銀河系に吸収された、他の小さな銀河に属していたと、考えられています。

恒星の年齢は、そこに含まれる金属量と、表面温度の値から計算するそうです。

その計算に基づいたメトシエラの年齢は、144億6000万年となると言います。

しかし、いろんな誤差を修正すると、この年齢はもうちょっと少なくなって、宇宙の年齢である138億年に近づくそうです。

それでも今のところは、宇宙よりメトシエラの方が、年上のようです。

さらに困った事には、宇宙の年齢が138億年というのが、間違いであるという話があるのです。

最近の、新たな手法の計算によれば、宇宙の年齢は114億年になると言います。

138億年より、24億年も若くなるわけです。

これでは、メトシエラの年齢を、138億年に近づけたところで、解決にはなりません。

これはビッグバン理論自体が、正しくないのかも知れません。

あるいは、年齢を決めるための要素に、何かが足らないのかも知れません。

でも、こういう話を聞かされると、素人でも心が湧き躍るような、興奮を覚えます。

この事は人々の暮らしとは、直接の関係は何もありません。

しかし、科学者たちは今日もどこかで、このことを議論し合っているのです。

それは人間の持つ、最高レベルの好奇心なのでしょう。

お金が欲しくて、やっているわけではありません。

誰もが真実を知りたくて、むずかしい研究を続け、日夜議論を戦わせているのです。

この真剣さを、多くの政治家の方たちには、学んで欲しいところですね。

中国との友好

今日はどんより曇っています。

これから雨が降り出すようで、いよいよ本当の梅雨シーズンに、入る模様です。

四国の梅雨入り宣言は、少し勇み足だったようですね。

今日辺りに宣言していれば、ちょうどよかったと思います。

ところで、とても素敵な記事を見つけました。

中国安徽省出身の、許飛(シウ・フェイ)さんという方の記事です。

以前にNHKで関口知宏さんが、日本や世界の鉄道を、旅する番組をやっていました。

とても面白い番組で、私も家内と一緒に、楽しませてもらいました。

その中に中国の鉄道を、春と秋に渡って巡る旅がありました。

中国の鉄道網はとても広くて、距離も長いのです。

それで、春と秋に分けて紹介されました。

今でも、たまに再放送がありますので、機会がある方は、ぜひ見て欲しいと思います。

国同士の関係において、中国と日本はギクシャクすることが、多いですよね。

でも、地方に暮らす人たちは、そんなことは関係ない様子です。

都会と違って、日々の暮らしが大変だからでしょう。

他人の苦労を理解したり、いろんなことを分かち合うのが、地方では当たり前な感じです。

そんな人々の温かい様子が、この番組から伝わって来るのです。

この番組の中国編に、はまってしまった許飛さん。

それまで働いていた東京の職場を離れ、日本縦断の旅に出たと言います。

『八十日間世界一周 』という物語がありますが、それにちなんだ80日間鉄道の旅です。

旅の毎日の様子は、SNSにアップしていたそうです。

残念ながら、スマホもSNSもわからない私は、見ることができません。

でも見られる方は、ぜひ見られたらと思います。

地方の温かい人間味を、感じることが多かったと、旅を終えた許さんは言います。

この旅は『従雪花到桜花(雪から桜へ)』という題名で、中国で出版されたそうです。

日本語版も出したいと思っているそうですので、その時が来るのを期待しています。

この旅の後、許さんは日本人にも中国のことを、知ってもらうおうと考えたそうです。

それで、入船亭遊京さんという落語家の方と二人で、80日間の中国鉄道の旅に出ました。

その時の体験も、『従東瀛到東土(東瀛(日本)から東土(中国)へ)』という題名で、中国で出版する予定だそうです。

これも中国で出版されたら、すぐにでも日本語版を出してもらいたいですね。

許さんは旅を通じて、日本と中国の違いを、いろいろ知ったと言います。

でも、二つの国に共通していたのは、地方の人々の温もりでした。

今はコロナウィルスの影響で中断しているものの、許さんは旅行会社を設立する準備を、進めているとのことです。

旅行を通して、草の根の相互理解を、両国で深めるのが、許さんの願いだそうです。

日本や中国の地方に暮らす、人々の温もりに、許さんは感動されました。

でも、許さん自身が温もりのある方なのだと、記事を読んでいて感じました。

人の感情や価値観は、互いに共鳴するものです。

争いの中の怒りや憎しみは、相手との間で共鳴し合って、どんどんエスカレートして行きます。

その先に殺傷事件やテロ、戦争が控えているのは、みなさんご存知のとおりです。

一方で、喜びやいたわりも共鳴し合い、大きな輪になって広がって行きます。

遠い所で起きた小さな喜びが、ネットやテレビを通して、世界中に広がるのも、みなさん経験されていることと思います。

どちらの感情に共鳴するのが、自分や世の中の幸せに結びつくのか、それは一目瞭然でしょう。

混沌としている今の世の中、いい情報も悪い情報も、巷にあふれています。

でも、基本的にどこの国の人も、争いごとは好んでいません。

みんな、平和で楽しく安定した、暮らしを求めています。

一部の人が、誰かを憎んだり、悪く言うのを、よく見かけます。

でも、それはその人なりの、事情があってのことです。

一般的な話ではありません。

そこのところを理解していれば、煽られて騒ぎが大きくなることはありません。

大きくするのであれば、喜びの話でしょう。

国同士のいざこざも同じです。

各国の政府は、自分たちの国の権利を守ろうとします。

それは、今の世界を支配している、価値観に基づけば、当然のことでしょう。

自分たちの利益、あるいは自分たちの権力を、守ろうとしてのことです。

でも、人間は元々一つです。

進化の研究でも、全ての人類の起源を、アフリカに求めることができます。

人類はみんな兄弟なのです。

その兄弟が争う理由が、どこにあるのでしょう。

みんな、幸せに暮らしたいだけなのです。

そのことが以前と比べると、いろんな方に理解されて来ていると思います。

許飛さんも、その一人です。

許さんの想いは、きっと世界中の人々へと、伝わって行くことでしょう。

差別も争いも、必要ありません。

相手を思いやり、助け合い、手を取り合って、感謝し合う。

そんな価値観が、世界に広がりつつあると、感じています。

久しぶりの高速バス

今日は久しぶりに、高速バスに乗って、お隣の高知県まで行って来ました。

普段なら、JRバスと民間バスの、合わせて10往復の便があります。

でも、今はコロナ騒ぎの影響で、民間バスの方は全面的に運行中止。

JRバスは朝昼夕の3往復だけ、運行しています。

つまり、朝移動できるバスは1本だけということです。

以前は、結構乗っている方が多くて、たまに知らない人と、相席になることもありました。

でも、今日乗ったバスは、私を含めて乗客は4~5名。

朝のバスが1本しかないので、混んでいるかと思っていたのですが、ガラガラでした。

アナウンスによれば、コロナ対策のために、販売していない座席もあるそうです。

以前は外国人、日本人に限らず、旅行かなと思われる人が、多く見受けられました。

仕事で移動する人たちは、多分、車で動くことが多いのでしょう。

乗客が少ないということは、旅行で高知を訪れる人が、少ないということだと思います。

自粛解除になったとは言え、バスで旅行に出るのは、まだまだ先なのかも知れません。

それに、外国の方たちの入国制限がなくならないと、元の人数には戻らないでしょうね。

それでも、先日乗ったJR予讃線(松山と高松や岡山を結ぶ列車)の特急は、ほぼ満席でした。

この特急は、真ん中の通路の両脇に、二人用のシートが並んでいるタイプです。

満席と言っても、一人で二人用のシートを占めている形です。

自分が座る席の隣に、荷物を置くので、相席をしにくい状態です。

都会の通勤列車と比べたら、全然混んでないと言われそうですね。

でも、地方の特急列車では、一人で2席を占めて座るのが通常です。

それでも普段なら、席を探す苦労もなく、すっと座れるのです。

今は乗客の数が、減っているからでしょうが、車両の数が以前より少ないです。

それに、一日の運行本数も減らされています。

そのせいで、混み合っていたのでしょう。

コロナ感染の危険性を考えた場合、もう一両増やして、客が座る座席の間に、隙間を作った方がいいと思います。

とは言っても、JR四国は赤字らしいので、できるだけ余計な車両は、つなげたくないのでしょうね。

車内のアナウンスで、国土交通省からのお願いを、放送していました。

コロナ感染予防のため、都会へ行くことは極力避けて、テレワークなど仕事の工夫をして欲しいとのことでした。

そのアナウンスが流れる下では、お客がびっしり座っているのです。

何だか矛盾しているみたいで、妙な感じでした。