私という存在 その3

私たちは物質世界に暮らし、この世界が唯一の現実世界だと、そう信じて生きています。

もし、この世界とは別の世界があるとすると、こちらの世界を基準にして、もう一方の世界を理解しようとします。

人は何かを理解しようとする時、自分を基準にして考えます。

私は今、四国の松山で暮らしていますから、北海道と言われると、松山から飛行機で、どのくらいだろうかとか、松山と比べて、どれほど寒いのだろうか、などと考えます。

それと同じで、別の世界を想定した時、私たちは自分が存在している、こちらの世界を基準にして考えます。

でも、それは当然のことと、言えるでしょう。

しかし、よく考えてみると、自分という存在は、肉体ではなく心なのです。

その心は精神エネルギーであって、物質エネルギーではありません。

物質エネルギーによって創られた、この世界に属しているのではないのです。

私という存在は、精神エネルギーであり、物質エネルギーで創られた、この世界とは別の世界に、属しているわけです。

普段、私たちはこちらの世界の、情報の中で暮らしています。

ですから、自分が物質世界に属していると、考えてしまうのですが、そうではないのです。

私たちが本当に属しているのは、精神エネルギーの世界なのです。

何かを理解する時に、自分を基準にするのは、既に述べたとおりです。

世界について考える時、私たちの立ち位置が基準になります。

そして、私たちが存在しているのは、こちらの世界ではなく、もう一方の世界なわけです。

それは、いわゆる、あの世と呼ばれる世界のことです。

私たち生きている人間の心は、肉体という物質世界との、接点を持っています。

死んだ人というのは、その接点を失った者たちのことです。

生きていようと死んでいようと、私たちは心の存在として、同じ世界に属しています。

だから、死んだ人の声が聞こえたとしても、少しも不思議ではありません。

ただ、肉体的に覚醒している間は、意識はこの世界の情報に、集中しています。

ですから、横から死んだ人が話しかけたところで、普通は何も聞こえないでしょう。

生きている私たちも、実はあの世という世界に、属していると想定してみて下さい。

そう考えると、世界について考える時の立ち位置を、この世からあの世へと、移す必要があります。

私たちはあの世にいて、まず、この世との接点を見つけるのです。

それが、この世界における誕生です。

自分の身体を得た私たちは、その身体を通して、この世を知り、体験します。

それでも私たち自身は、あの世に留まったままです。

言ってみれば、ゲーム機でバーチャル世界を、体験しているようなものです。

バーチャル世界のゲームをしている時、その世界の一つのキャラクターが、私であり、あなたなのです。

その場合、そのキャラクターの中に、あなたが宿っているとか、存在しているとは、考えませんよね。

あなたはゲームをしながら、自分がこちらの世界にいることを、認識しています。

それと同じで、私たちの心は脳に宿っているのではなく、脳を通して物質世界を体験しているだけです。

私たちが存在しているのは、精神エネルギーの世界なのです。

映画の「マトリックス」の世界だと思えば、わかりやすいでしょう。

「マトリックス」では、現実だと思っていた世界の正体が、夢のようなイメージということになっています。

本当の自分は、物質世界に存在していて、眠った状態にあるのです。

これは物質世界こそが現実世界であるという、固定観念からの発想でしょう。

あなたが本当に存在しているのは、その逆なのです。

あなたが存在しているのは、物質世界ではなく精神エネルギーの世界です。

では、その精神エネルギーの世界とは、どんな所なのでしょうか。

物質世界では、自分の身体というものがあるので、自分と自分でないものを、区別できます。

しかし、身体がなければ、その区別が出来ません。

つまり、精神エネルギーの世界では、自分という存在が、曖昧になるのだと思います。

複数の人格があっても、実は全員が同じ存在、つまり自分なのかも知れません。

もう、考えるのも嫌になりそうですね。

この続きは、また別の機会に。

私という存在 その2

自分という存在は、自分と他の存在を区別することで、成立しています。

その区別をするための基準になるのが、自分の身体です。

この身体は自分で、身体以外は自分じゃない。

これが当たり前の感覚ですね。

でも、身体が自分だと考えるのは間違いです。

私たちは身体のことを、自分の身体と表現します。

でも、これは身体イコール自分、という意味ではありません。

この身体は、自分に属しているという意味です。

普段、私たちは自分の身体を、自分自身のように考えています。

では意識は、どこにあるのかと問われると、頭だと答えるでしょう。

そう、頭には意識と深く関わっている、脳があります。

意識が頭にあるというのは、意識が脳にあるという意味です。

多くの学者も、脳に意識があると考えています。

でも、それは正しくありません。

確かに脳は、意識の活動と関係しています。

だからと言って、脳と意識を同じものと、考えるのは間違っています。

脳は物質でできています。

しかし、意識は精神エネルギーであって、物質エネルギーではありません。

この二つのエネルギーは、互いに影響を及ぼしあっているようですが、同じものではありません。

つまり、自分という存在は、脳と関連はあるけれど、脳が自分というわけではないのです。

では、自分という存在は、どこにいるのでしょうか。

今の科学では、精神場と呼ぶべき、宇宙の精神エネルギーは、想定されていません。

心そのものを、未だに物質的に説明しようとする、研究者が多いためだと思います。

一般的には、人には魂があって、肉体が死を迎えた後、魂はあの世へ行くと考えます。

イメージしやすく、わかりやすいこの考えは、普通の人々に受け入れやすいものです。

それに、心としての自分の存在が、消えるわけではないと、保証されているのも、受け入れられる理由の一つだと思います。

そこで、あの世という世界に相当するのが、宇宙に満ちた精神エネルギー、あるいは精神場だと考えて下さい。

肉体が滅んでも、精神場に属する心は、消滅することなく存在し続けるのです。

自分の心を、魂としてとらえる見方では、肉体が生きている間、魂はその肉体の中に、宿っていると考えられます。

肉体の中に宿ると言っても、正確に言えば、脳の中に宿っている、という感じでしょうか。

この場合、魂は脳とは別の存在です。

魂という表現には、宗教的なイメージが入り込んでいます。

ですから、私はできるだけ魂という言葉は、使いたくありません。

それでも、心がどこにあるのかと考えた時、この魂というとらえ方が、うまく表現されたもののように思えます。

ただ、私が考える心は、脳に宿る魂とは、少しニュアンスが異なります。

と言うのは、脳に魂が宿るという考え方は、その視点が物質エネルギーの側にあるからです。

精神場の側にいる魂から見れば、物質世界の脳にアクセスする、という表現になると思います。

昆虫の一生

今朝は、たくさんのクマゼミが、シャワシャワと元気に鳴いていました。

すぐ近くの木から、賑やかな鳴き声が聞こえるので、どこにいるのだろうと探しました。

しかし、なかなか見つかりません。

それでも、どこかにいるはずだと、木の幹や枝をじっくり見ていくと、いましたいました。

お尻を振りながら、鳴いています。

何だか、宝箱でも見つけたみたいな、満足感に浸りながら、しばらくクマゼミを眺めていました。

子供の頃に、よく見かけたセミは、アブラゼミやミンミンゼミです。

クマゼミは図鑑などで見るだけで、本物は見たことが、ありませんでした。

でも大人になり、愛媛で暮らすようになってから、クマゼミをよく見かけるようになりました。

そして、どうしてここでは、よくクマゼミを見かけるのだろう、と考えました。

それで気がついたのですが、クマゼミが鳴くのは、どうも午前中だけのようなのです。

シャワシャワという、バルタン星人のようなセミの声は、お昼を過ぎると、ジーっというアブラゼミの鳴き声に、変わっていたのです。

子供の頃に、虫取りに出かけたのは、いつもお昼だったように思います。

それでアブラゼミしか、目にしなかったのかと、50年も経った今頃になって、ようやく納得できました。

ところで、セミは何年も地中で暮らし、それから地上に出て来ると、1ヶ月ほどで死んでしまうと言います。

ちなみに、クマゼミが地中で暮らす期間は、5~6年だそうです。

アメリカには、ジュウシチネンゼミというセミがいると聞きました。

このセミは名前どおり、17年ごとに一斉に、土から出て来るそうです。

17年というのは、セミの幼虫が土の中で、暮らす期間という意味だけでありません。

セミの成虫が、17年ごとにしか現れない、ということでもあるのです。

17年に一度しか、見ることができない、とても珍しく興味深いセミなのです。

このセミも地上に現れたら、数週間しか生きられません。

そのわずかな間にする事とは、交尾をして子孫を増やすことです。

セミの一生はほとんどが土の中で、生存期間の大半を過ごします。

地上にいるのは、ほんのわずかな間だけです。

人間はセミを見て、地中にいる間を幼虫、地上に出て来て、飛べる形になったら成虫と、呼び分けています。

人間で言えば、幼虫は未熟な子供で、成虫は成熟した大人ということになります。

でも、これは人間の勝手な解釈で、実は幼虫と呼ばれる形態こそが、セミの本来の姿なのではないかと思うのです。

蝶や蛾なども、芋虫と呼ばれる幼虫時代を過ごした後、サナギになって、それから羽の生えた成虫となります。

羽が生えた姿になるのは、子孫を残すために、交尾相手と巡り会わねばならないからでしょう。

また、幼虫が食い散らかした所とは、別の場所に移動して、卵を産む必要があるのだと思うのです。

成虫は大人と言うより、子孫を作るための特殊形態と、考えた方がいいかも知れません。

セミや蝶たちが、人生ならぬ虫生を謳歌しているのは、幼虫と呼ばれている時期なのではないかと、思えて仕方がありません。

人間とは全然違う生き物ですが、セミたちは生きるという事を、黙々と実行している存在だとわかります。

自分は何のために生きているのか、なんてことは、考えていないでしょうね。

人は人生の目的というものを、考えたくなります。

それを考える事は、悪い事ではありません。

目的が見えれば、それは素晴らしい事だと思います。

でも一方で、人生の目的を考えてもわからないと、悩んだり投げやりになったりする人も、いるかも知れません。

そんな時は、セミたちの幼虫のように、とりあえずは黙々と命を謳歌してみるのも、いいのではないでしょうか。

考え過ぎて生きる事自体を、疎かにしてしまうより、まずは懸命に生きる事が、大切だと思います。

懸命に生きていると、きっと、人として生きるという事が、見えて来ます。

それが見えれば、自分らしい生き方や人生の目的が、わかるでしょう。

自然の猛威

世界的に、新型コロナウィルスの勢いは、まだ衰えていません。

地域的には、衰えたように見える所もあます。

しかし、人々の日常生活を元に戻せば、すぐにまた感染は増えるでしょう。

日本でも東京を中心に、各都市で感染者数が激増しています。

そして、そこから周辺地域へ、着実に感染は広がっています。

それでも国は安易に、緊急事態宣言は出せないでしょう。

出したところで、ウィルスを撲滅できるわけではありません。

それに、国民やお店の経営者へ、経済支援をする余裕もないようです。

できればお金を出したくないでしょうから、宣言はしたくないのです。

しかし国や県の指示を、待っている暇はありません。

結局は一人一人が、自分で考えて行動するよりないのです。

我が身は自分で守りながら、困っている者がいれば、手を差し伸べる。

自分の行動によって、他の人に迷惑がかからないかを、常に考える。

コロナウィルスに限ったことではありませんが、これが基本だと思います。

コロナ騒ぎが終息したとしても、すぐにまた、次の新たなウィルスが登場するでしょう。

人間への感染能力を持った、コロナウィルスが現れたのは、偶然ではありません。

動物から人へ感染する機会が増えたから、今の状況になったのです。

現に中国では、人に感染する能力を持った、新型インフルエンザウィルスが、豚から発見されています。

中国当局は問題視していないようですが、新型コロナウィルスの時も、医療現場からの警告は無視されていたのです。

他にも、人に感染して死に至らしめる、新たなウィルスの出現の可能性は、常にあると考えねばなりません。

新型コロナウィルスが、特別であるはずがないのです。

コロナウィルス自体が、今後どのように変異するかは、わかりません。

今より感染率・致死率が高くなることも、考えられます。

また、別の新たなウィルスは、若い人でも重篤になるかも知れません。

そういうことは想定できることです。

現在のコロナウィルスで、軽症者が多いからと高をくくっていると、あとで手ひどい目に遭わされるでしょう。

私たちは新型コロナウィルスの広がりで、右往左往しています。

でも、これは今後必ず起こるであろう、もっと強力なウィルスの拡散に備えた、予行演習だと考えるべきだと思います。

動物から人に感染する、ウィルスの出現について、人間による環境破壊が、原因だという考えがあります。

森林を伐採し、開拓をすることで、自然の動物が暮らす領域は、狭められます。

そこへ、最近の異常気象が追い打ちをかけ、動物たちは餌を求めて、人里へ現れるようになります。

人間と動物が接触する機会が、増えているのは確かです。

それが動物から人への、ウィルス感染が起こる理由だという考えは、間違いではないと思います。

しかし、私はそれだけが理由ではないと、考えています。

人間が動物に及ぼしている悪影響は、異常気象だけではありません。

大気汚染や電磁波、酸性雨による土壌や水の汚染。

こういうものも自然の生き物たちに、影響を与えているのではないかと思うのです。

それは、すぐにバタバタ死ぬような、悪影響ではないでしょう。

でも、動物たちの体力を蝕み、免疫力の低下を招いていることは、十分に考えられます。

それによって、ウィルスに感染する個体が増えます。

そうなると、動物を食する人たちに、そのウィルスが感染する機会も増えるのです。

動物の間でウィルスが広まったとしても、ウィルスの毒性が強くなければ、その動物が死ぬことはありません。

人間で言えば、多くの若い人が、あまり症状を感じない、というのと同じです。

しかし、その動物が人間に捕まり、ウィルスが人間に感染すると、そのウィルスが強い毒性を示すことがあるのです。

動物と人間との接触が、ウィルス感染の原因だとすれば、今後の感染を防ぐ根本的な対策は、両者が接触しないような、環境を作ることでしょう。

短期的対策としては、自然の動物を食べたり、飼育するのを禁止することです。

長期的には、動物たちが人里へ来ないよう、生息するための領域を、確保してやることです。

とにかくお金を稼ぐために、むやみに自然環境を破壊することを、やめなければなりません。

コロナウィルスに限らず、温暖化による気候変動、それに伴う水害や干魃、巨大台風やハリケーン、猛暑や冷害あるいは冷夏や暖冬など、多くの自然災害が猛威を振るっています。

日本も毎年のように、水害に襲われています。

世界中で洪水が起こり、中国の長江流域も、大洪水に見舞われています。

他にも、大量のバッタなどの虫害、海面上昇による高潮、山火事、大地震などがあります。

その結果、食糧難や飢餓、怪我や病気、あるいは死亡と、多くの被害が出ています。

しかし、これらのうち地震以外は全て、人間の勝手な振る舞いが、影響していると考えられるのです。

同じような勝手な振る舞いは、人間社会の中でも見られます。

自分さえよければいいという、自分勝手な考えは、多くの国々に蔓延しています。

コロナ騒ぎは、そう言った人間社会の、醜い部分を露わにしました。

今の世界は、権力を握る人々の大半が、自分勝手な考えを、持っているように見えます。

国民に対しても、都合のよい者を優遇し、そうでない者は死んでも構わない、という姿勢です。

自国民の扱いがそんな感じですから、他国の人間に対しては、もっと冷酷です。

ましてや人間ではない、自然の生き物や環境に対して、気遣いを見せるなど、到底無理でしょう。

何か行動を見せるとしても、それは損得勘定で動くだけです。

他の人々や、自然の生き物を思いやる気持ちで、動くわけではありません。

ですから、これは損をするぞと思うと、手のひらを返したように、行動するのをやめてしまいます。

世界を動かせる地位にいるのに、そのために必要な知性も思いやりも、持ち合わせていないのです。

そして、その結果が、今の世界の状況なのです。

今の地球の環境を見て、自然が人間に牙をむいたと、受け止める人もいるでしょう。

しかし、自然はそんなことはしません。

向けられた力に対して、それに応じた反応を、示しているだけです。

別に自然が人間を嫌ったり、人間を排除しようと、しているわけではありません。

人間の方が自然に対し、勝手に喧嘩を売って、勝手に怪我をしているのです。

ちょうど、大きな壁に思いきり投げつけた球が、跳ね返って自分に当たったような感じです。

人はせっかくの知性を、もっとうまく活用しないといけません。

知性を使って、物事の道理が理解できれば、自分が思いやれる対象が広がります。

みんな仲間であり、みんなの助けがあるから、自分は生きていられるのだと、理解することが必要なのです。

知性の欠片もない指導者たちに、人生の舵取りを、任せるべきではありません。

指導者には知性のある者を、選ぶべきです。

同時に、個人個人も知性に基づいた、暮らし方を模索するのです。

そうすれば、人間社会の問題も、自然の猛威も、全て解決するでしょう。

安楽死

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者が、病苦から死を望み、その希望に添う形で、この女性患者に薬物を投与して殺害した、医師二人が逮捕されました。

この事に対して、安楽死の権利についての意見が、いろいろとネット上に出ています。

日本では薬剤を投与して、積極的に患者を安楽死させることは、法律で禁止されています。

禁止されている明確な理由は、わかりません。

恐らく安楽死を望むことが、通常の自殺願望と同等に、見られているからだと思います。

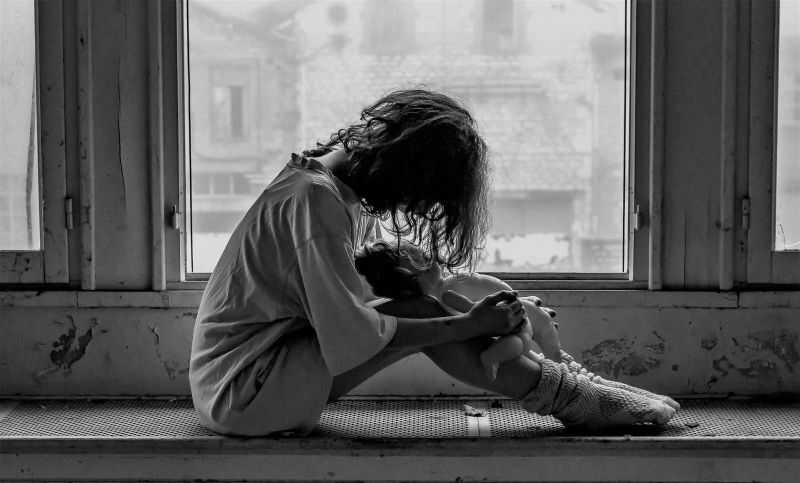

病気によって、将来への希望を失い、痛みや苦しみの日々を送ること。

それは、救いが来ない拷問を、毎日受けているようなものなのでしょう。

希望もなく、いずれは死ぬのであれば、苦しみながら死を待つよりも、今すぐに苦しみから逃れられる方がいい。

安楽死を望む人は、こう考えるのだと思います。

では、健康な身体を持っている方の、自殺願望については、どうでしょうか。

肉体的には病気がなくても、自殺を望む人は、精神的には追い詰められて、病んだ状態です。

端から元気に見えたとしても、本人にすれば、苦痛の毎日が続いているのです。

その苦しみから、逃れられるのであれば、辛抱のしようもあるでしょう。

でも、どうしようもなければ、死ぬことで苦しみから、逃れたくなるのです。

彼らは、苦しみたくて死ぬわけではありません。

苦しみから逃れたくて、死のうとするのです。

ですから、死ぬ方法を一人で悩みながら、いろいろ考えるのだと思います。

もし、苦しんだり痛みを感じずに、死ねる方法があるのなら、その方法に迷わず飛びつくことでしょう。

安楽死を望むのは、身体的な病気を、抱えている人だけではないのです。

大好きな人が、自殺をしたいと言ったら、みなさんはどうしますか。

必死になって、止めるのではありませんか。

どうして死にたいと思うのか、その理由を聞くでしょう?

そして、その人が死にたいと思わなくて済むように、いろいろ考えたり、協力したりするのではないでしょうか。

ところが、慢性疾患の方が死にたいと言ったら、本人の死ぬ権利の話になってしまいます。

そこに、私は違和感を覚えます。

本当に苦しむだけで、何一つ希望も楽しみも、提供してあげられない。

そんな方が、自らの人生に、終止符を打ちたいと考えた時、その意思を尊重してあげるべきか、関係者の間での、真剣な検討が必要です。

もちろん、現行の法律とは、別の話です。

でも、何か一つでも楽しみを、与えることができるのであれば、そちらを優先するべきだと思います。

ただ、家族や現場の人間だけで、患者さんの楽しみを見つけられるのか、提供できるのかと言うと、限界があります。

本当は何か、アイデアがあるかも知れないのに、そこにいる人たちでは、それがわからないということは、有り得ます。

たとえば、今の科学技術を使えば、寝たきりのはずの人を、動かすこともできるかも知れません。

あるいは、その人を動かせないとしても、その人の代わりに動いてくれる、ロボットを作ることは、できます。

そのロボットを通して得た情報を使い、その人がバーチャル世界を体験するように、外の世界を堪能できるということも、考えられるでしょう。

そうすれば寝たきりの人が、実際に外の世界を、歩き回っているような、体験ができるのです。

問題があるとすれば、費用でしょう。

これをするとなれば、かなりの金額が、必要となると思います。

余程の大金持ちでない限り、とても患者さんや家族の方に、支払えるとは思えません。

では、誰が支払うのか。

それは決まっています。

税金です。

こういう患者さんたちの苦悩を理解し、何とかしてあげたいと思うなら、税金でロボットを作ることに、誰も反対しようとは、思わないでしょう。

反対するのは、他人の苦痛など気に留めない、利己的な人だけです。

ロボット以外にも、意識さえしっかりしているのであれば、その人の目の動きや、脳波をとらえることによって、その人が楽しめる装置を、いくつでも考案できると思います。

そんなことを考えるのが、大好きな人は、世の中にいくらでもいます。

そういう人たちの力を、遠慮なく借りればいいのです。

そうなれば、今、死にたいと考えている人も、死ぬのはもう少し後で構わないと、思い直すのではないでしょうか。

今回亡くなった方と、同じ病気の方が言っておられました。

本当は生きていたいと思っていても、自分が生き続けることで、家族や周りの人たちに、迷惑をかけてしまう。

だから、死にたいと考えてしまうのですと。

本当は生きていたい。

それが本音なのに、周りに遠慮をして、死を望むだなんて、せつな過ぎると思いませんか。

こういうこともありますから、国も安楽死というものを、安易に認めるわけにはいかないのでしょう。

それに、今回の事件のように、安楽死を商売にする者も現れます。

これでは自殺サイトで、自殺願望のある人を集めて、死なせてあげるのと同じです。

慢性疾患の方の安楽死の問題を、死ぬ権利という言葉を使うことで、曖昧にしてはいけません。

何故、その人が死を望むのか、そこをよく確かめるべきでしょう。

そして、少しでもその人が快適に過ごせるよう、できる努力を全てしたのかと、社会は考える必要があると思います。

最後に死しか選べない、という状況は確かにあります。

でも、他に選択肢がある状況の方が、遥かに多いでしょう。

ただ残念ながら、他に選択肢があるのに、それに気がつかなかったり、誰にも提供してもらえないというケースが、ほとんどなのだと思います。

今回の事件で、尊厳死というものについて、議論が続くかも知れません。

それは、それで構いません。

議論が必要なことは、議論すればいいのです。

でも、本当に議論すべきなのは、尊厳死の話ではありません。

どうすれば、この方が死を望まずに済んだのかと、いうことだと思います。

人生の岐路

右へ進むか、左へ行くか。

人生には分岐点が、いくつもあります。

進学するのか、就職するのか。

進学先をどこにするのか、あるいは就職先をどこにするのか。

行きたい所をとことん狙うのか、それとも適当なところで妥協するのか。

好きな人に告白するのか、黙ったままにしておくのか。

二人好きな人がいた場合、どっちの相手を選ぶのか。

あるいは、どっちも選ばないのか(どちらにも、選ばれない場合もあります)。

都会で暮らすのか、田舎で暮らすのか。

便利な暮らしを選ぶのか、不便さを楽しむのか。

人が多いのが安心なのか、静かで落ち着くのがいいのか。

言い出したら、きりがありませんね。

とにかく、いろんな分岐点があるのです。

人生の分岐点は、本人の意思とか好みとは関係なく、突然現れることもあります。

災害で家が壊されたり、仕事を失ったり、大病や大怪我などで、動けなくなったりと、それまで歩んでいた道から、強制的に別の道へ、移動させられる場合です。

分岐点で一方の道を選ぶと、もう一方の道は見えません。

そちらへ進んでいたら、こうだっただろうかと推測はできますが、直接確かめる術はありません。

自分の意志に関係なく、思いも寄らない道を、進むことになると、その道がどこへ続くのかなんて、考える余裕などありません。

不安な気持ちから、見えなくなった、もう一方の道へ、思いを馳せ続けることでしょう。

しかし、いつまでもそんなことはできません。

いつかは、渋々ながら自分が進む方向に、目を向けることになります。

その時に、かつての自分であれば、気がつかなかったような、大切なものを見つけることがあります。

すると、その道がどんなにつらい道だったとしても、そこに喜びを見い出せるのです。

ただ、みんながみんな、大切なことに気づいたり、喜びを見つけられるわけではありません。

こんなはずではなかったと、悔やみ続ける人もいます。

どうなるかは人それぞれで、その人次第です。

普段の自分の気持ちが、どこを向いているのか。

それがはっきりしていれば、分岐点が訪れた時に、右往左往することはありません。

それは分岐点が、突然現れたとしても、同じことです。

違う道へ行こうかと思っても、まだ迷っていて、自分一人では決めかねる。

そういうことはあると思います。

今の道に特別不満があるわけでもない場合、なかなか思いきったことはできません。

下手に動いて、失敗する人の姿を見たら、なおさら動こうかとは、思わないでしょう。

どっちつかずの状態で、気持ちはフワフワと、あちらこちらへ向かいます。

しかし、今の道を進めなくなると、その状況が背中を押す形になって、前からやってみたかったというものに、チャレンジする気持ちが動きます。

そこに喜びを見つけられたら、そちらへ進もうという気持ちが、ますます強くなります。

今の道を進めなくなるというのは、災害や失業、大病や大怪我などに、限ったことではありません。

何となく、今していることに、気が乗らなくなった。

今の職場へ行くのが億劫で、行こうとすると具合が悪くなる。

何か他のことをしたいと、いうわけではないけれど、少なくとも、今の仕事はしたくない。

こんな風に、心が今の道を拒む時には、人生の分岐点が、迫っているサインです。

ただ、分かれ道が二本だけとは限りません。

三本以上の道が、あるかも知れないのです。

冒頭の分岐する川の写真のように、分かれる道には、それぞれの色があると考えて下さい。

分岐点の手前の、まだ川が一本の所でも、色はすでに、二つに分離を始めているのです。

このように、自分がどの色なのかによって、分岐する方向は決まっていると、言うことができます。

自分で進む道を選んだ、と考えることは可能です。

でもそれは、その時すでに、自分の色が確定していた、ということなのです。

どう進めばいいのかわからないと言って、流れに流されたままの、木の葉のような人がいます。

実は、こういう人たちにも、自分の色があって、その色の流れに流されているのです。

他人の目からみて、その流れがいいとか悪いとかは、言えません。

それが言えるのは、その流れを進む本人だけです。

もし、その流れが居心地が悪くて、こんな流れは嫌だと思うのであれば、自分の色を変えればいいのです。

そうすれば、再び分岐点が現れて、新たな色に応じた方向へ、進むことになるでしょう。

自分の色を変えない限り、こんなのは嫌だと愚痴りながら、ずっとその流れを進むのです。

今の仕事や、自分が置かれた環境に、疑問を感じている時は、自分の色を確かめましょう。

それはつまり、自分が何をしたいのか、どんなことに喜びを感じるのか、ということです。

先に述べましたように、自分の色がわからないと嘆く人にも、ちゃんと色があります。

嘆いているうちは、ずっとその色の流れに乗って、進んで行くのです。

でも焦ることも、心配することもありません。

その方向が、自分に合わなければ、必ず居心地が悪くなります。

そうすれば、何で居心地が悪いのか、と考えます。

すると、そこから自分が、何を求めているのかが、次第に見えて来るのです。、

そうか、自分はこういうことを求めていたのか、とわかれば、しめたものです。

自分の色がはっきりすれば、その人はその色の道を、進むようになるでしょう。

やりたいこと やらねばならないこと2

やりたいことが、やらねばならないことに変わっている時、その人は誰かの理想という枠に、自分を無理矢理、はめこもうとしています。

その枠は、誰の理想なのでしょうか。

それは、周囲の人たちの期待かも知れません。

あるいは、その人自身が創り上げた、完璧な人物という、幻影のこともあるでしょう。

誰かが喜んでくれる、誰かが感動してくれる。

そんな誰かの反応が、自分の行動の、モチベーションになるのは当然です。

その人たちが励まし、期待してくれることは、嬉しいことであり、決して悪いことではありません。

それでも、その人たちの期待が作る枠組みに、自分をはめこもうとするのは、間違いです。

こうあるべきだ、こうでなければならないんだ、と自分で考えた枠組みに、自分をはめこむのも問題です。

目標を設定して、それに向かって努力をするのは、いいことだと思います。

しかし、それによって、自分のスタイルを固定してしまうと、それは自分自身ではなくなります。

いろいろやっているうちに、自分のスタイルはこんなものだと、見えて来ることはあるでしょう。

でも、先にスタイルを決めて、そこに自分をはめようとするのは、いいことではありません。

何かを好きでやっている時、自分がどんなスタイルなのか、決めつけてはいないと思います。

自分が思ったようにするだけであって、そこにはいろんなスタイルの、可能性があるのです。

自分が好きでやっていることが、人に注目されたら、嬉しいと思います。

でも、好きでやることの、本来の目的は、そこではないはずです。

好きなことをするというのは、自分を表現することだからです。

ところが、多くの人に注目され、期待されると、その人たちの気持ちに、応えようという気持ちが生じます。

人気が出ることで、思いがけない収入が手に入ると、贅沢な暮らしが、できるようになります。

そうなると、その暮らしを維持したい、もっと稼いでもっと贅沢をしたい、と思うかも知れません。

しかし、そんな思いを目的すると、好きでやっていたはずのことが、やらねばならない義務になってしまいます。

以前のように、素直に自分の想いを、表現するようなことは、できなくなるのです。

親や子供など、家族の世話をすることについても、同じことが言えます。

家族を想う気持ちから行動する場合、それは自分がやりたいことです。

でも、他に世話する人がいなくて、仕方なくするのであれば、それはやらねばならないことです。

やりたいことであれば、肉体的に疲れることはあっても、やめようとは思いません。

やらねばならないことならば、大して疲れていなくても、嫌で嫌で仕方なくなります。

他の家族の協力がなかったり、家族の世話のために、自分の時間が取れなくなったりすると、やりたくて始めたことが、義務的になることがあります。

相手を想ってやっていたはずが、相手に対して、いら立ちを覚えるようになります。

何で自分だけが、こんな思いをしないといけないのか。

誰も褒めてくれないのに、いつまでこんなことを続けるのか。

そんな気持ちが出るようになったら、一度世話をする相手のそばを離れ、気持ちを落ち着けましょう。

そして、自分自身に問いかけて下さい。

自分は褒めてもらいたくて、こうすることを決めたのか。

自分は義務で、家族の世話をしているのか。

答がイエスであるのなら、他の人と変わってもらうか、手伝ってもらうように、工夫をしましょう。

答がノーであるのなら、自分が愛する家族の世話をできることに、喜びを感じて下さい。

自分にできることと、できないことは、ちゃんと分けて考えましょう。

できないことを、無理にしようとしてはいけません。

できない場合は、誰かの力を借りるか、あるいは手を抜いても問題がないかを、確かめるのです。

何でも一人でしなければならない、という価値観があるのなら、その価値観を手放しましょう。

自分の想いを大切にしながら、知らない間に義務で動いていないか、自分を枠にはめようとしていないかを確かめて、自分がやりたいことを、続けることが大切です。

やりたいことを続けると言うと、ずっと活動を続けるように、受け止めたくなるかも知れません。

でも、この言葉の中には、時には立ち止まって休息を取るという、意味も含まれています。

休息することで、新たな力を養う。

止まっているように見えても、これも前進するために必要な、戦略的行為でもあるのです。

何か違うなと感じた時、それはちょっと立ち止まるようにと言う、心のサインなのです。

そのサインを、どうぞお見逃しなく。

やりたいこと やらねばならないこと1

やりたいことができる。

これは多くの人から、うらやましがられるような、嬉しいことです。

やりたいことがあっても、なかなかそれができない人が、世の中にはたくさんいます。

そんな中で、やりたいことができる人は、本人の努力もあるのでしょうが、とても恵まれているとも言えるでしょう。

それなのに、いつの間にか、それがやらねばならないことに、変わっていたということが、あると思います。

次々にヒット曲を出すシンガーソングライターは、超人気者です。

しかし、ヒット曲を出さないといけないという、焦燥感に襲われると言います。

その結果、覚醒剤に手を出す人もいるぐらい、かなりのプレッシャーを感じるようです。

自分の想いを、思うがままに曲にしていた時は、曲作りが楽しかったでしょう。

でも作るだけ作って、表現すべき想いがなくなると、曲が作れなくなるはずです。

しかし周囲は、次のヒット曲を期待しますから、何とか曲を作らなければなりません。

好きで作っていた曲が、作らねばならない曲になるのです。

曲が作れない時には、一度音楽から離れて、いろんなものを、見たり聞いたり体験したりして、自分の幅を広げる事が、大切だと思います。

これは音楽に限りません。

絵を描くとか、小説を書くとか、デザインを考えるとか、プログラムを作るとか、いろんなことに言えることです。

それに、何かを生み出そうと懸命に考えるより、ふっと力を抜いている時に、いいアイデアが浮かんで来るとも言います。

よく言われるのが、お風呂でぼーっとしている時に、アイデアが浮かぶというものです。

忙しさに追われて、力を抜く暇もないと、その人はどんどん追い詰められてしまいます。

そんな時に、力を抜けよと声をかけてくれる、仲間や先輩、あるいは師匠や家族がいてくれると、そうかと気がつくでしょう。

でも、声をかけてくれる人や、相談できる相手がいないと、自分を追い詰めてしまい、ある日突然、思考回路が焼き切れてしまいます。

こんなの違う、こんなはずじゃなかった。

そういう気持ちになった時は、一度そこから離れてみることです。

全然関係のない環境に身を置くことで、プレッシャーから逃れて、頭と心を休めることができます。

そうすれば、物事を冷静に見られるようになり、何が問題なのかが見えて来るでしょう。

レバノンのシリア難民

レバノンに暮らす、シリア難民の多くは、高額費用がかかる滞在許可証を、持っていないそうです。

そのため警察に捕まると、いつ本国へ送還されるか、わからないと言います。

これまでも、シリア難民については、何度か報道されて来ました。

レバノンの他にも、トルコ、レバノン、ヨルダン、イラク、エジプトと、シリア周辺国に多くの難民が、避難しています。

シリア難民の話は、遠い他国の話です。

日本では、コロナ騒ぎや中国関連の話など、他の大きな話題が、優先的に伝えられますので、忘れられがちになってしまいます。

しかし、シリア難民の困窮は、今も続いています。

また、コロナ騒ぎの影響で、状況はさらに悪化しているようです。

レバノンに避難したシリア人は、100万人以上です。

これはレバノンの人口の、6分の1に相当する数だそうです。

日本で言えば、2千万の難民が、流入して来たイメージです。

それもレバノンが受け入れ準備をして、合法的に受け入れたわけではありません。

地続きである、隣国シリアの内戦によって、レバノンへなだれ込んで来たのです。

富裕国である日本でも、突然そんな大量の難民を、受け入れる余裕などありません。

レバノンは政情も経済も不安定で、自国民すら生活に喘いでいる状況なのです。

とても難民の面倒を見る余裕など、あるわけがありません。

逆に、できれば難民に、出て行ってもらいたいと思うのは、当然のことでしょう。

それでも国内に、難民を留まらせているのは、恐らく、人情的なことなのだと思います。

レバノンは、国連の難民条約を締結しておらず、難民を保護する義務を、負っていません。

難民の大半が、滞在許可証を持っていないことも、レバノン政府は把握しているでしょう。

政府がその気になれば、ほとんどの難民を強制的に、排除することもできるはずです。

難民の苦悩ばかりが、クローズアップされると、難民を受け入れている国が、悪いように見られてしまいます。

これらの国々は、日本でさえできない事を、しているのですから、そういう偏った見方は、避けなければいけません。

しかし、だからと言って、今の難民の現状を、よしとするわけではありません。

同じ人間として、難民が置かれた苦境には同情しますし、何とかしてあげられたらと思います。

これは、シリア難民に限っての話ではありません。

世界中の他の難民や、自国で虐げられている人々にも、共通の問題でもあるのです。

本当に困り切って、自分の力だけでは、どうにもできずに苦しんでいる人が、日本でもたくさんいるはずです。

それでも、みんな日常の暮らしの忙しさや、自分が楽しむこと、あるいは世の中の大きな出来事にばかり、目を向けてしまいます。

こういう人たちの存在は、あまり気に留めないのが、現状でしょう。

ただ、この問題に注目したからと言って、自分に何ができるかと問われても、明確な答は出せないと思います。

困窮している人が、身近な人ならば、声をかけたり、力になったりはできるでしょう。

でも、身近でない人には何もしないし、できないと思います。

難民の問題にしても、生活困窮者の問題にしても、誰かが何かをすることで解決するほど、簡単なものではありません。

もちろん、誰も何もしなければ、解決しようがありません。

ですが、どうすればいいのかとなると、なかなか簡単には行かないと思います。

特に難民については、他国の問題であり、文化も価値観も、異なる人々の問題です。

ああすればいい、こうするべきだと、意見をしたところで、通じるとは思えません。

実際、通じないからこそ、難民たちは自国へ、戻ることができずにいるのです。

難民の人々は、逃げるのが精一杯で、国の現状を、どうにかできる力はありません。

他国へ逃げても仕事はなく、待っているのは生活の困窮です。

夫を戦争に取られてしまった女性たちは、子供たちに隠して体を売るしか、お金を稼ぐ術がありません。

それでもコロナ騒ぎで、その仕事すら失われ、三日も何も食べられないようなことも、あると言います。

同じ人間として、何とかしてあげたいとは思いますが、何百万人もいる難民に対して、個人でできることなどありません。

それでも、いつも心の片隅に、難民の人々を想う気持ちは、残しておきたいと思います。

そうすれば、いつか自分に、何か手助けができる機会が現れた時に、それを見逃さずに済むからです。

難民問題の本当の解決は、シリアで起きている内戦などの問題を、解決する以外にありません。

本来であれば、国連が乗り込んで、強制的にやめさせるべきでしょう。

あるいは、難民たちの生活は守りつつ、双方の戦う者たちには、武力も食料も情報も、一切供給しないという姿勢を、見せるべきなのです。

そうすれば戦闘は自動的に終了するでしょう。

戦い続けることが、不可能だからです。

しかし、国連は大国が形ばかりの、協力をうたった組織に過ぎません。

本当の世界平和のために、機能することはないのです。

どこの国も争いを、自国の利益につなげようとしています。

その国の将来を考えて、動くわけではありません。

つまり、難民問題というものは、大国もからんだ、支配権の争いの結果なのです。

これは地球上に広がっている、権力者たちのエゴイズムが、もたらしたものです。

そして、このエゴイズムが引き連れている問題は、難民問題だけではありません。

差別問題、貧困問題、環境問題、宗教問題、経済問題、戦争問題、ありとあらゆる問題が、権力者のエゴイズムに、起因しています。

そこに、もう一つの理由をつけるなら、それは各国国民の無知です。

国民の無知が、権力者のエゴイズムを、増大させるのです。

解決できるまで、かなり時間はかかるでしょう。

目の前に起きている問題に対しても、ただちに対応することはできません。

それでも、一番確実に問題を解決する方法は、私たち一人一人が、賢くなることなのです。

夢中になれること

一昨日、将棋の藤井聡太七段(17)が、棋聖のタイトルを取りました。

史上最年少の17歳で、タイトルを獲得したと、日本中が大騒ぎになるほどの、快挙でした。

過去には、将棋のことを考えていて、ドブに落ちたり、電信柱にぶつかったことが、あるそうです。

ほんとに将棋が、好きなんだなと思いました。

藤井新棋聖は、電車も大好きだそうで、将棋と出会っていなければ、将来の夢は、電車の運転士だったと言います。

好きなことに、はまり込んでしまう性格のようなので、もし将棋の世界に、足を踏み入れていなければ、きっと電車の運転士になる道を、まっしぐらで進んでいたことでしょう。

藤井新棋聖の師匠である、杉本昌隆八段(51)は、愛弟子のタイトル獲得を、心から喜んでいる様子でした。

一方で、今度は自身が、藤井新棋聖に挑戦したいと、プロ棋士としての、熱い気持ちを語っていました。

藤井新棋聖は子供の頃から、杉本昌隆八段に弟子入りし、将棋の腕を磨いたそうです。

杉本八段はそんな弟子たちから、月謝を取らなかったそうです。

その理由は、月謝を取ると、自分は将棋を教えようとするし、弟子は将棋を教わろうとしてしまうので、それを避けるためと言います。

つまり、教えてもらうという姿勢を、持つのではなく、自ら学ぶという姿勢を、持って欲しかったそうなのです。

しかも、お金を取らない上に、弟子たちの食事の費用は全て、師匠である杉本八段が出したそうです。

私はこの話に、杉本八段は本当に、素晴らしい人だと思いました。

そして、本当に将棋を、愛している方なのだなと知りました。

この師匠の姿が、弟子たちに与えたものは、計り知れないと思います。

藤井新棋聖も、タイトルが取れたことで、師匠に恩返しができたと、語ったそうです。

師匠も素晴らしいし、師匠の想いをきちんと受け止めている、藤井新棋聖も素晴らしいです。

藤井新棋聖の活躍や、今後も別のタイトルを、獲得して行くであろう期待感は、子供たちの間に、将棋ブームを巻き起こすでしょう。

杉本八段の優しさもまた、子供たちの憧れとなるに、違いありません。

藤井新棋聖や杉本八段に限りませんが、自分が好きなものに打ち込んで、懸命に精進する姿は、見る者の心を感動させ、奮い立たせてくれます。

また、同じ世界を歩もうとする者たちを、思いやる気持ちは、そこへ飛び込むことを、躊躇している人の背中を、優しく後押ししてくれます。

世の中には、いろんな仕事や趣味、遊びがあります。

その中で興味を感じたことには、上手く行くかどうかなんて考えず、がむしゃらに挑戦して欲しいと思います。

その世界のトップになるのを、目標にするのもいいですが、その世界を堪能することを、目的にしてもいいのです。

とにかく、自分が夢中になれるものを、持つということ。

これが人生において、大切なことなのです。

日本人は社会に出ると、自分がやりたいことを、諦めたりやめてしまう人が、多いように思います。

忙しい、そんな暇はない、経済的に厳しい。

そんな風に、いろいろ理由をつけて、やりたい事を後回しにしがちです。

確かに、やらないといけない事は、優先的にやればいいでしょう。

でも本当に、それはやらないといけない事なのか、という事は再考してみるべきです。

自分で勝手に、やらないといけないと決めつけて、自分を忙しさで、がんじがらめにしているのかも知れません。

どうせ、やったって大した事はできない、やるだけ無駄だと、思う人もいるでしょう。

そういう人は、トップを狙う事ばかり考えて、楽しむ事を忘れているのだと思います。

楽しくない人生より、楽しい人生の方が、いいと思いませんか。

人生を楽しくするためには、楽しいと思える事を、遠ざけてはいけません。

いろんなチャンスを活かして、楽しい事に飛び込んでみるべきです。

これは楽しいと、思えるようになったなら、あなたの人生は、それまでとは全然違うものに、なっているでしょう。