責任より思いやり 期待より感謝2

親は子供に、期待をかけます。

それは大抵の場合、子供の幸せを願ってのことです。

将来、立派になって、人から信頼される人間になって欲しい。

世の中が不景気になっても、上手く立ち回る力を、身に着けて欲しい。

子供が選んだ世界で、トップになれるよう頑張って欲しい。

これらの期待は、そうなる事が子供自身の、幸せに結びつくと考えてのものです。

でも、中には歪んだ期待を、子供に押しつける親もいるようです。

自分たちの、老後の面倒を見てもらおう。

子供が立派になれば、自分たちも鼻が高い。

早く結婚して、孫を産んでもらえば、家も安泰だ。

こんな考え方は時代遅れであり、こんな風に考える親は、少なくなっているとは思います。

しかし、一部の親たちは、未だにこのような古い考え方を、抱いているようです。

こんな期待は親の自分勝手であり、子供を自分の道具のように、考えたものです。

期待をかけられた子供にしたら、迷惑とは言わないまでも、プレッシャー以外の何物でもないでしょう。

親に反発できる人は、まだいいです。

親元を離れて、親から自立することで、自分を保つことができるからです。

親の世話になりながら、反発だけする人は、いずれ大きな問題を起こすでしょう。

真面目で親に逆らわないタイプの人は、親の期待に応えられないと、自分を情けない人間だと、思い込むかも知れません。

自分を追い詰めて、自殺を図る人もいるでしょう。

あるいは、ずっと従順だった親に対して、ある日突然、大爆発をする人もいます。

自分勝手ではなく、純粋に子供を想っての期待でさえも、子供の状況によっては、大きな負担になる可能性があります。

順調に行っている時には、いいのですが、壁にぶち当たったような時に、下手に期待をかけられると、パニックになるかも知れません。

とにかく期待はほどほどにして、どんな結果になろうとも、子供を温かく見守ってやるように、するのが大切だと思います。

そもそも期待するという事は、期待の先にある状況をいいものとし、そこから外れる状況を悪いものとする、価値観が絡んでいます。

でも、何がよくて何が悪いのかは、絶対的な意味では言えません。

どんな状況であっても、見る立場によっては、いいか悪いかが逆転する事もあるのです。

つまり、どんな結果になろうとも、それがいいか悪いかの判断をするのは、本人なのです。

また、悪いと思えることを、よかったと見られるようになることは、人間としての成長です。

そう考えると、期待すべきは結果ではなく、人間として成長することだと言えます。

そして、そんな姿を見せてもらえる事に、親は感謝をすればいいのです。

我が子に巡り会えた事。

我が子の成長を、見せてもらえた事。

我が子の笑顔が見られた事。

その事への感謝です。

これは学校の先生たちも、同じでしょう。

自分が産んだわけでもないのに、多くの子供たちと出会えるのです。

その喜びを、感謝の気持ちに変えれば、素晴らしい教育ができるでしょう。

企業を経営する人たちも、従業員を家族としてみれば、その対応の仕方も、また違ったものになると思います。

雇ってやっているのではなく、働いてもらっているのだという、気持ちを持たねばなりません。

どんなに威厳を示した所で、従業員が全員やめると言えば、どんな企業であっても、たちまち潰れてしまうでしょう。

会社が潰れるだけでなく、経営者たちの個人的な暮らしさえもが、崩れ去ってしまいます。

自分がいい暮らしができるのも、みんなが働いてくれているからだという、感謝の気持ちを忘れてはいけないのです。

一方で、従業員の方も、会社への期待ばかり持つのではなく、感謝の気持ちを持つようにしないとだめです。

子供も親に甘えてばかりいるのではなく、親への感謝を忘れないよう、心がけねばなりません。

雇用主と従業員、親と子、そして教師と生徒。

双方の間で、互いへの思いやりと感謝の気持ちを、持つようにしていれば、どれほど素晴らしい世の中が、築けることでしょうか。

責任より思いやり 期待より感謝1

今の世の中は、管理社会です。

学校でも職場でも、こういう人間であるべきとばかりに、決められた枠にはまる事を、求められます。

枠にはまろうとしない者や、はまろうと努力はしても、どうしてもはまらない者は、役立たずだとか、協調性がないやつという風に、見られてしまいます。

本当は優れた感性を持っていたり、他人にはない面白さを、持っていても、枠にはまる事の方が、優先されがちです。

先生や上司など、上に立つ人が理解のある人で、枠からはみ出ていても、本人のよさを伸ばそうとしてくれたならば、その人はラッキーです。

でも、大半の場合、枠にはまらないと、悪く見られてしまいます。

下手をすれば家庭でさえも、躾の名の下に、子供たちが厳しい管理下に、置かれることもあります。

その躾が本当に社会的に、要求されている事柄であればともかく、大概の場合は、親の勝手な考え方や、ただの虐待である事も、多いと思います。

しかし、その親もまた、同様の管理下で育てられていたという事も、少なくないようです。

まともに子供を育てている家庭でも、幼い兄弟の上の子に、下の子の面倒を頼む場面が、あると思います。

ところが、上の子と言っても、幼い子供ですから、言われたようには、面倒が見られないこともあります。

その時に、その子を叱ってしまうのは、幼い子供に頼まれた事への、責任を求めているわけです。

でも、幼い子供に責任なんてことは、なかなか理解できないでしょう。

そういう事は、成長していく過程で、少しずつ覚えて行くことです。

親である自分も、子供の頃には同じ状況だったはずです。

しかし、大人になってしまうと、子供の頃の事なんて、忘れがちになってしまいます。

その結果、自分の都合で子供たちを、利用しようとしてしまうわけです。

相手の都合や状態など、考慮していないのですから、学校や会社が人を管理しようとするのと、同じですね。

つまり、誰かを管理しようとする時には、自分の都合を優先させて、相手の都合を考慮していないのです。

逆に言えば、相手の都合を考慮する時は、その人を管理するとは言いません。

話を初めに戻しますと、この世の中は管理社会ですが、それは社会が一人一人の都合など、考慮しないという事なのです。

みんな、それが当たり前だと、受け止めていると思います。

管理社会という言葉だけを聞いて、わかったつもりでいるのです。

でも、管理社会の本当の意味を理解したならば、どれだけ暮らしにくい環境に、自分たちが置かれているかがわかるでしょう。

企業や世の中への、奉仕ばかりが求められ、自分たちは誰にも、気に留めてもらえません。

これでは、頑張ろうという気持ちも、萎えてしまいます。

逆に、誰かにねぎらってもらったり、具体的な支援を受けることがあれば、感謝の気持ちが生まれ、それが新たな動きの原動力となります。

普段でもそうなのですが、今のように大変な時は特に、上に立つ者は、自分の事ばかり考えずに、下にいる者たちをねぎらう気持ちを、持ってもらいたいものです。

それは他人に対する、思いやりを持つということです。

学校の勉強も同じです。

子供たちは勉強を強いられ、試験でいい点を取ることを、求められます。

それが将来のためだと言われても、どうして将来のためになるのかを、ちゃんと説明してくれる先生はいません。

説明するとすれば、就職の時に有利になるからだとしか、言えないでしょう。

その子にどんな仕事に向いているかなんて、まだわかっていないのに、就職の話を持ち出しても、意味がありません。

でも、就職の話以外に、好成績を収めなければならない理由を、誰が説明できるでしょうか。

それに、学校で求められているように、全員が好成績を収めたとしましょう。

みんなが好成績になれば、差がつきませんから、誰も有利になりません。

ほとんど違いがないのに、一方は認められて、他方は認められなかったとなると、それこそ何のための勉強だったのかと、いう事になるでしょう。

学校の勉強は、本来子供の好奇心を、伸ばしてやるためのものなのです。

就職のためなどではなく、人間としての成長を、促すためにあるのです。

競争は楽しむものであり、科目による得手不得手は、その子の個性に過ぎません。

競争に勝っても天狗にならず、負けても腐らない。

自分も楽しみながら、他の子も楽しめる気遣いを覚える。

他の子の喜びや悲しみを、自分のものとできるようにする。

自分と他の子の違いを認め、それが楽しい事なのだと理解する。

世界の不思議を見つけ、それを探求する心を養う。

自分を表現する方法が、一つではない事を知る。

こういった事を、子供たちに学ばせる事が、学校の役割でしょう。

その子の成長具合や理解の度合い、好奇心の方向などを考慮し、その子に本当に必要な事を、その子のペースに合わせて教える。

それが学校に求められる、教育の姿勢だと思います。

それは社会の宝である、子供たちへの思いやりです。

仕事を頑張ってくれている人々や、懸命に成長しようとしている子供たち。

彼らに対する、思いやりの心こそが、今の世の中に、求められているのだと思います。

大人になってから読んだ本

中学生の頃からは、読むとなったらマンガでした。

小説などの本は、ほとんど読んだ記憶がありません。

大学生になると、不思議な事が書かれた本は読みました。

でも、物語のような本は、やはり読まなかったですね。

たまに本屋さんで、話題になっているような本を、手に取ることはありました。

でも少し読むと、自分には向いていないと思って、元に戻しました。

何度かそんな経験をすると、大人が読む本なんて、面白くないものばかりだと、勝手に決めつけるようになりました。

それで、社会人になってからも、小説を読むことはありませんでした。

しかし、三十代に入ってから、何となく古本屋で、手に取った本を読んだ時、私は衝撃を受けました。

冒頭に記述された、物語の舞台の情景が、本当にそこにいるかのように、目に浮かんだのです。

思わず読み進めて行くと、主人公が登場するのですが、その暮らし様が、また目に浮かびます。

これは絶対に買うべきだと思い、すぐさまその本を購入しました。

それは藤沢周平氏が書いた、「蝉しぐれ」という時代小説です。

文庫本でしたが、他の文庫本と比べると、かなり分厚い本でした。

それでも話の展開が面白くて、二日かけて読み切りました。

その後も、藤沢氏の他の作品も読みたくなって、次々に購入しました。

むさぼるようにして読んだ本は、全部当たりでした。

私は、どうしてこの人の本は、こんなに心に響くのだろうと考えました。

そして、わかったのが、どの作品にも、著者の人柄が滲み出ているという事でした。

藤沢氏の作品に共通しているのは、一生懸命に生きている人の姿を、一生懸命に書き表している事です。

それは、懸命に生きる人々への、共感と励ましなのです。

藤沢氏は、ご自身が大変な苦労をされた方で、とても優しい人なのだなと思いました。

また、ユーモアもあって、読む者の心の緊張を、ふっと解いてくれるような、話し上手な方です。

作家は誰もが話し上手だと、思われるかも知れませんが、そうではありません。

作家によって、文章の文体は違いますが、そこには作家の人柄が表れています。

わかりにくい文体を、特徴とする作家もいるのです。

藤沢周平氏が登場人物たちを見る眼差しは、とても優しいのです。

また、この藤沢氏は山形の方なのですが、山形をとても愛しているのだという事も、読んでいて伝わって来ます。

作品に描かれた登場人物も舞台も、全て藤沢氏の心の中にあるもので、どの作品も藤沢氏自身の分身だと言えるでしょう。

だからこそ、藤沢氏の作品は心に響き、夕日が沈んだ後も紅く染まったままの空のように、読み終わってからも、心の中に深い余韻を残すのだと思います。

そんなわけで藤沢氏の作品は、私に読書の面白さを、思い出させてくれました。

それから藤沢氏以外の作品も、いろいろ読むようになりました。

しかし、読後に感動が胸に残る作品は、案外少ないと感じました。

藤沢氏以外で、私が心を惹かれた作家は、浅田次郎氏です。

とても有名な方ですが、とにかく泣かせるような物語を作るのが、得意な方です。

男とは、人とは、こういうものなのだと、訴えているような作品が、多いような気がします。

今の人たちは、本よりもネットゲームやネット動画に、夢中になっているようですが、何かのきっかけで読書も面白いと、思うようになるかも知れません。

ぜひ、そうなってもらいたいと思います。

全ての本が面白いとは、私は思いません。

自分に合う作家とは、滅多に巡り会えないかも知れません。

それでも、もし素敵な作家と出会えたなら、必ずや人生観が大きく広がるに違いありません。

本なんかつまらないやと、頭から決めてかからずに、機会があれば、本を手に取ってみるのも、いいと思います。

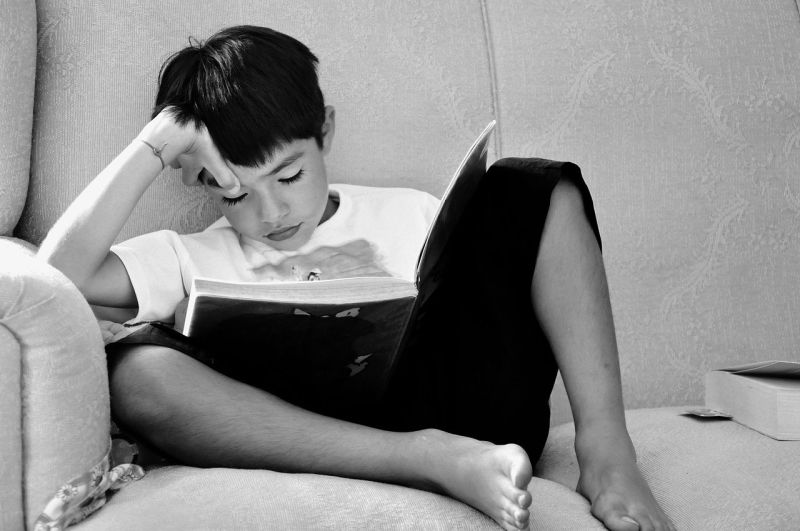

子供の頃に読んだ本

若者の読書離れが言われ始めて、もう30年になるそうです。

紙の本を読む人は、加速度的に減っていますし、電子書籍もその穴埋めをするには、至っていないようです。

今の人たちは、本を読むよりも、ネットゲームやネット動画の方が、面白いと言います。

私も若い頃は、読書をするよりも、マンガの方が面白いと思いました。

その理由を考えますと、マンガですから絵が描かれているので、わかりやすくて目を惹かれたのでしょうね。

子供用のマンガは、子供が喜ぶようなストーリーになっています。

それに本の話と違って、いきなり面白い展開が、始まったりします。

登場するキャラクターたちも、性格が一目瞭然で、すぐに好き嫌いの判断ができます。

本の場合は、しばらく読まないと、話の状況がわかりません。

登場人物についても、そうですし、ストーリーそのものも、読み進めて行かないと、気に入るかどうかの判断ができません。

よくわからないまま読み続けると、読むのに疲れて、もういいやとなってしまいます。

私が小学生の頃、小学館が出版した「世界の名作文学全集」というものがありました。

一冊が百科事典のように分厚い本で、一冊の中にいくつかの話が収録されています。

そんな本が、全50巻もあるシリーズで、それを私の父が購入しました。

もちろん、自分の子供に読ませるためです。

その子供とは、私と兄と弟の三人です。

しかし、兄も弟も読みません。

それで私が、読むしかありませんでした。

一冊を全部読んだと言えば、親に喜んでもらえるし、読まなければ、がっかりされてしまいます。

親の期待に応えるために、私は本を必死に読みました。

それでも一冊全部を読むのは、かなり骨が折れました。

子供向きの面白い話は、すいすい読めました。

でも、ちょっとむずかしい話だと、読んだというより、文章を目で追ったという感じでした。

ただ、あとでどんな話だったのかと聞かれるので、物語の要所要所は、押さえるようにしていました。

そうやって、五十巻全部を読み切ったのに、頭に残っている話は、ほとんどありません。

ただ、読んだというだけです。

この話はよかったなとか、また読みたいなと思ったものは、一つもありませんでした。

でも、学校の図書館で、自分で選んで読んだ本は、とても気に入り、何度も同じ本を借りて、読みました。

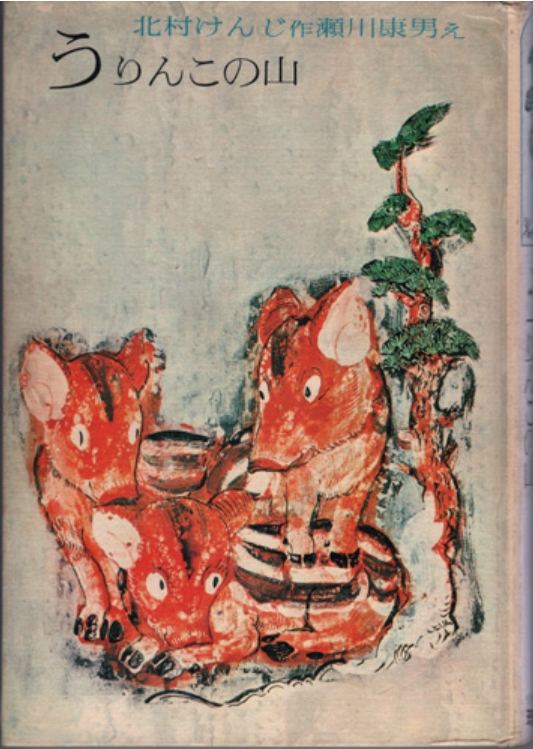

それは「うりんこの山」という、三匹のイノシシの子供たちの話でした。

やいば、いぶき、すずか、という名の三匹のうり坊たちが、成長して行く話です。

子供の本なので、挿絵がありました。

この絵も、何だかとても魅力的でした。

私は次男だったので、同じく二番目のうり坊、いぶきがお気に入りでした。

懐かしく思って、インターネットで調べてみると、すでに廃刊となっているようで、古本屋でも手に入らないみたいです。

私と同じように、子供の頃にこの本を読んで感動し、大人になってから探し求めている人が、何人かいらっしゃるようなので、何だか嬉しい気持ちになりました。

そうそう、思い出しました。

「世界の名作文学全集」の中にも、一つだけ印象の強かった話がありました。

それは「子鹿物語」です。

話の内容は、ここには書きませんが、有名な話なので、ご存知の方も多いと思います。

私はこの本を読んで、人間がとても嫌いになりました。

人間が自分の都合で、生き物の命を奪うのです。

それが生きる事だと、作者は伝えたかったのかも知れません。

でも、それこそ大人の勝手な考えでしょう。

その怒りは今でも、胸の奥に残っています。

ですから、この物語は繰り返して読んだりしていません。

ただ、「うりんこの山」にしても、「子鹿物語」にしても、子供だった私の心に、強い印象を残した点では、同じです。

そういう意味で、二つの物語は、どちらも優れた話なのだと思います。

そして本とは、そういうものでなければならないと、思うのです。

世界は変わるもの2

足下の地面、あるいは波が揺れ動くならば、それに合わせて動きます。

揺れに逆らうのではなく、揺れに合わせるのです。

転んだら、もう一度起き上がって、動く地面や波をつかまえます。

つまり、どんな状況になろうとも、その状況に応じた動きを、するように心掛けるのです。

これまでと同じ安定を、求めてはいけません。

同じ事を求めるから、上手く行かず落胆するのです。

安定など初めからないと思って、いろんな事に固執するのをやめましょう。

せっかくの仕事を、やめる事になるかも知れません。

苦労して購入した家を、手放す事もあるでしょう。

家族が離れて暮らす事を、余儀なくされる場合もあります。

それでも、その事自体には抗わず、新たな暮らしを模索するのです。

こうでないといけないとか、自分が情けないとか、本当はこんなはずではなかった、などという考えは捨てましょう。

絶望的に見える事にも、新たな展開のチャンスが、潜んでいるものです。

要は絶望的な事を、単に絶望的だと受け止めるかどうかの、問題なのです。

つまづいて転んだ石に、腹を立てる人もいれば、その石が金塊だと気づく人もいるのです。

どうしていいかわからない時には、誰かの助言を仰ぎましょう。

一度や二度、助言が得られなくても、諦めてはいけません。

本当に次のステップへ進みたいのであれば、歩みを止めてはいけないのです。

また、どちらへ進んでいいのかわからない時は、自分が行きたいと思った方へ、進めばいいのです。

どうせ何をやってもだめであるなら、自分がやりたいと思っていた事、興味が持てる事に向かって、進んでみるべきでしょう。

すると、そこから新たな道が、見つかるものなのです。

諦めて動くのをやめたり、どうせだめだと思いながら動いていたのでは、絶対に上手く行きません。

どんな状況の中でも、楽しさを追い求めて動く事が、肝要なのです。

楽しさがあると、まず自分の気分が、よくなります。

また、楽しさは人を呼び、自然に人とのつながりが生まれます。

初めは小さなつながりでしょうが、そのつながりが、やがては大きなつながりに、なるのです。

嘘だと思う人もいるでしょう。

でも、どうせ上手く行かないのであれば、楽しさを追い求めてみても、損はないと思います。

落ち込んでいると、嫌な事ばかり考えてしまいます。

その気分を解消できるだけでも、やってみる価値はあるでしょう。

とにかく、自然も世の中も、変化するものなのです。

変化を嘆いても、仕方がありません。

どんな変化が起ころうと、その中にチャンスを見つける気持ちを、持つ事が大事だと思います。

ポイントは、感謝と思いやりです。

人々を喜びに導く事であれば、それがどんな事であっても、上手く行きます。

自分だけが生き延びようとか、自分だけが儲けよう、などという思いがあると、必ず失敗するでしょう。

変化の中で生きて行くためには、楽しい気持ちが欠かせません。

でも絶対に、他の人たちとの絆を、忘れてはいけないのです。

世界は変わるもの1

人は安定を好みます。

何かに挑戦しようという、気持ちを持ちながらも、足下は安定していて欲しいのです。

足下が安定していないと、ふらついて何かに挑戦どころではないからです。

そこで、何かに挑戦する前に、先に足下の安定を図ろうとします。

具体的に言えば、経済的な安定ですね。

経済的な安定は、衣食住の安定につながります。

結婚して家庭を持ち、子供を産み育てるにも、経済的安定は必要です。

それで結局は、ずっと経済的安定のために働き続け、何かに挑戦する余裕を、持たずに過ごしがちになります。

場合によっては、挑戦する事すら、思い浮かばなくなっているかも知れません。

そこまでして頑張っているのに、世の中が突然、それまでとは違った姿を見せると、途端に足下は不安定になってしまいます。

かろうじて立ち続けられる人は、まだいいですが、中には立っていられずに、倒れてしまう人もいるでしょう。

お金や資産を、たくさん持っている人であれば、少々足下が揺れたところで、びくともしません。

しかし、予想以上の大きな揺れが来ると、どんなに構えていたとしても、ガラガラと足下が崩壊するのです。

最近になって時折見られる、自然の猛威は、どれも人間にとっては、想定外のものばかりです。

逆に言えば、想定が甘いわけです。

長い地球の歴史の中で、人間が知っている自然など、ほんの一瞬の姿でしょう。

その一瞬の姿を見て、全体がわかったつもりでいるから、痛い目に遭うのです。

それと同じで、経済状態や国同士の関係も、私たちが直接知っているのは、歴史の中のほんの一瞬なのです。

その一瞬の安定の中で、世の中が永遠に今の状態にあると、信じてしまうのが間違いです。

自然もそうですし、世の中も常に変化をしています。

小さな変化を繰り返しながら、それが突然大きな揺れになるという事は、別に不思議な事ではありません。

私たちがそこに着目しようと、しなかっただけの事です。

大きな企業に勤めている人も、中小企業に勤めている人も、自分たちが働く環境が、ずっと同じ状態で続くと、考えてはいけません。

正規雇用でない、契約社員や派遣社員の人たちも、死ぬまで今のまま行けるとは、考えない方がいいでしょう。

しかし、これは不安を煽っているわけではありません。

足下が不安定になる事を、恐れるなと言いたいのです。

無意識とのつながり その2

先日、行きつけのカフェで、素敵なショールが、目に留まりました。

青空のような爽やかな青色で、手に取ってみると、生地が厚手で、これから寒くなるのに、肩掛けや膝掛けとして、使えると思いました。

もちろん、私が使うのではありません。

初めは家内に、どうだろうかと思ったのです。

このショールはカフェを経営している方の、お姉さんの手作りだそうでした。

自分で布を藍染めして、作られたそうです。

一点物で、他では売っていません。

しかし、値段を見ると、結構な値がついていました。

そこで、いったんは席に戻って、買うのを諦めようかと思いました。

それでも、どうしてもそのショールに、目が向いてしまうのです。

普段の私は、着る物には全くの無頓着で、穴が開いている物でも、平気で着る人間です。

ファションには、少しも関心がありません。

家内が服を買う時に、どれが似合うかの判定を、手伝う事はありますが、そうでない時には、衣類への関心は、全然湧かないのです。

それなのに、どうしてこのショールに惹かれてしまうのか、自分でも不思議な気がしていました。

食事をしながら、家内と喋っている間も、心の半分は、棚にある青いショールに、向いていました。

とうとう我慢ができなくなって、私はそのショールを持って、家内に感想を聞いてみました。

別に家内の誕生日ではありませんし、家内は別のショールを持っています。

それでも家内に感想を尋ねてみると、家内はそのショールが、素敵だと言いました。

でも、欲しいかと聞くと、今はいらないという返事。

それなのに、私はそのショールを、諦められませんでした。

気持ちは、ほとんど購入するつもりだったようです。

そこで、ふと思いついたのが、お義母さんにどうだろうか、という事でした。

お義母さんは冷えが原因で、神経痛が出るようでしたので、肩掛けや膝掛けにどうかと思ったのです。

その話をすると、家内は母親はきっと、喜ぶだろうと言いました。

ただ、値段の事を気にしていました。

それでも私は、お義母さんが喜んでくれるならと、購入を決めました。

翌日、家内はそのショールを、お義母さんに届けに行きました。

実は、ショールを買った翌日が、お義母さんの誕生日だったのです。

でも私は、その事を忘れていたので、結果的にショールは、誕生日プレゼントになりました。

家内の話によれば、ショールを目にしたお義母さんは、一目でそのショールが、高価な物だとわかったそうです。

実はお義母さんも、そこのカフェがお気に入りで、前に訪れた時に、この青いショールを見て、素敵だと思ったらしいのです。

でも値段を見て、とても買えないと思って、諦めたそうでした。

だから、そのショールを誕生日プレゼントとして、受け取れたことで、お義母さんはとても喜んでくれたようでした。

私はそのショールが、ずっとそこの棚に置かれてあった事を、その話で初めて知りました。

これまで何度も、そのカフェを訪れていたのに、これまでは一度も、そのショールに惹かれた事はなかったですし、ショールの存在自体に、気がつかなかったのです。

それなのに、その日は店に入った時から、どういうわけか、目がそのショールに、釘付けになっていたのです。

全く不思議な事だと思いました。

きっとあの時、私の無意識がそのショールを購入するようにと、私に囁き続けていたのでしょう。

そして、それに従った結果、思いがけない喜びに、巡り会えたわけです。

ですから、普段から常に、無意識の言葉に耳を傾けていれば、幸せな人生を送れるはずだと、私は思いました。

では、どうすれば無意識に、自分の心をつなぐ事ができるのか。

私はショールに心を惹かれていた時の事を、思い浮かべました。

あの時の感覚。

それは頭の中の感覚だけでなく、空間の感じも、普段とは違っていたように思います。

恐らく体を包む、気のエネルギーの状態が、いつもと違っていたのでしょう。

とにかく、自分を信じて行動を起こすんだと、体の中からも外からも、後押しされているような感覚です。

その感覚を思い出していると、今も心が無意識と、つながっているような気がします。

無意識とつながった感じがしていると、とても安心な気持ちになります。

今は世界中が、いろんな問題で大変な状態にありますが、そんなものとは無縁の世界に、いるような気になります。

みなさんも、誰かを想う気持ちから、思いがけない喜びにつながった時が、あると思います。

その時の感覚を、ぜひ忘れないようにして下さい。

世の中に不安が一杯あふれていても、あなたの周りには、きっと喜びが広がるでしょう。

無意識とのつながり その1

人間は覚醒時は、通常の意識で活動しています。

覚醒時には、無意識も活動しています。

しかし、通常の意識の方が、表に立ってしまうので、その存在にほとんどの人が、気がつきません。

ですから「無意識」という、得体の知れないもののような、名前を付けられているのです。

通常の意識は言語的・論理的思考で、活動します。

言語も論理も、人間社会におけるものですから、行動の基盤となる価値観も、人間社会に沿ったものである事が、ほとんどでしょう。

一方で、無意識は言語的・論理的思考は、用いません。

無意識の活動は、インスピレーション的なものです。

はっとした瞬間に、全てがわかるという感じです。

通常の意識が、何かで思い悩んでいる時、ふとした時に、そうだと答えを思いつく事があります。

それは通常の意識が、無意識とつながったからなのです。

無意識は常に、通常の意識に働きかけています。

しかし、通常の意識は日常の事で、手が一杯になっていて、とても無意識に耳を貸している、余裕がありません。

それがお風呂に浸かって、ぼーっとしている時とか、雄大な大自然に引き込まれている時など、通常の意識が普段の活動を止めていると、無意識の囁きが届くのです。

通常の意識は、今という一瞬しか把握できません。

でも、無意識は今だけでなく、過去も未来も含めて、まるごと把握しているように思えます。

また、無意識からの情報というものは、他人の立場や想いまでが、含まれているようです。

つまり、自分の視点だけでなく、他人の視点も含めて、全体を把握しているように、見えるのです。

この事から考えると、無意識というものは、他人の無意識ともつながっている、と言えるでしょう。

そうでなければ、他人を思いやる気持ちなど、出て来ないと思います。

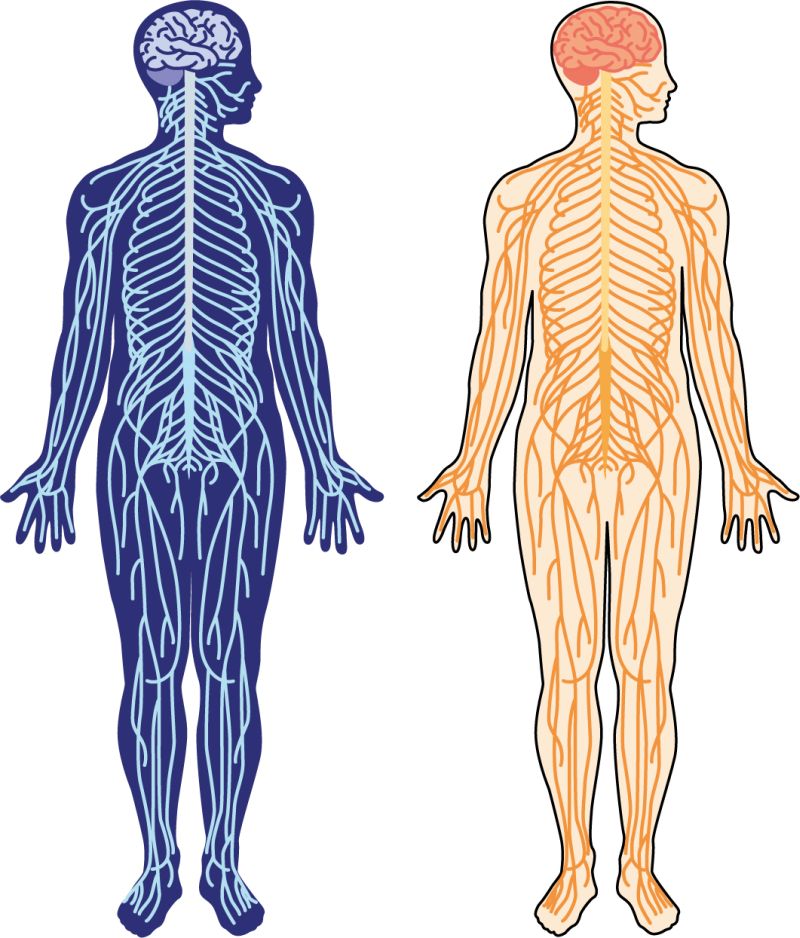

私たちの体には、無数の神経が広がっていて、身体中のあらゆる部分に、その末端を伸ばしています。

一つ一つの神経細胞は、自分の担当領域の刺激を、感じているだけです。

その感覚情報は、上位の神経へと伝達され、さらに上位では神経細胞同士が、網の目のような、ネットワークを構築して、集められた情報の解析をします。

たとえば、眼球の網膜にある視細胞は、色や明るさを感じています。

一つ一つの細胞は、全体的な像の事は、わかりません。

色と明るさを感じているだけなのです。

しかし、網膜全体の視細胞の情報が、脳に集められて解析されると、そこに一つの画像が創られます。

これが視覚です。

そこに嗅覚や味覚、聴覚や触覚から送られた、情報が加えられ、全体的にそれがどんなものなのかという事が、脳の中で理解されるのです。

でも、それぞれの感覚情報を、送っている神経細胞たちは、全体的な事については、何一つ理解できません。

わかっているのは、自分が感じた感覚情報だけなのです。

それと同じように、私たち一人一人の人間も、直接理解できるのは、自分に関わる身の回りの事だけです。

もし、人類全体の無意識が、ネットワークを作ってつながっていたならば、どうでしょうか。

恐らく、個人では理解できないような、物事の理解像というものが、人類全体の意識の中では、生じているのでしょう。

ですから、無意識は常に、全体的な事を把握しているのです。

そして、全体の中の一人として、通常の意識がどのように、活動するべきかも知っているのです。

個々の存在として別々にいる者同士が、互いに惹かれ合い、相手を自分以上に大切に想ったり、相手から同様の想いを、受け取ったりする。

そんな状態を、私たちは「愛」という言葉で、表現します。

男女の愛、家族愛、友情、絆、人類愛。

いろんな愛の表現がありますが、元は全部同じです。

そこに人間関係による、人間的な制限が加えられ、歪められた事で、様々な種類の愛が、生まれたのです。

でも、人間が作った勝手な基準を外してしまえば、全部同じ愛だとわかるでしょう。

互いにつながりを持つ無意識は、自分たちが別々の存在ではなく、一つの存在である事を、理解していると思います。

通常の意識同士が、いがみ合っていたとしても、無意識の領域では、お互いはしっかりと、つながり合っているのです。

相手も自分も、同じ大切な存在であると理解し合う。

この関係は、愛と言えるでしょう。

すなわち、無意識は愛に基づいて、活動しているのです。

そして、無意識から届く情報は、愛を表現したものなのです。

日本人は、愛という言葉を使うのに、気恥ずかしさを感じてしまいます。

でも大事なのは、「愛」という言葉ではなく、この言葉が表現しようとしているものです。

英語では Love と表現され、日本語では愛と表現されるもの。

Love と愛とでは、言葉から受け取るニュアンスが、微妙に違うような気がします。

しかし、双方の言葉が伝えようとしている、オリジナルのものは同じなのです。

そのオリジナルのものは、本来感じるものであって、言葉で伝えられるものではありません。

ですから、恥ずかしがり屋の日本人は、愛という言葉ではなく、オリジナルのものをイメージする事に、意識を向けたらいいと思います。

日常の物事を判断する基準は、大抵が自分の経験や、他人から聞かされたものが、元になっています。

しかし、無意識からの声を元に、判断するようになれば、世の中の見え方が、変わると思います。

ぎすぎすして、暮らしにくいように見えていた世界が、温かく居心地のいい世界に、見えるようになるでしょう。

食べるということ

植物は根から水やミネラルを吸収し、光合成によってでんぷんを作ります。

動物は植物のように、自らエネルギーを作れませんから、植物を食したり、他の動物を食することで、エネルギーを取り込みます。

植物は大地、水、大気からエネルギーを取り込んでいます。

それを、大地、水、大気を食していると、見る事はできるでしょう。

しかし、食べるという言葉のイメージからすると、食すると言うより、エネルギーを取り込んでいるという、表現の方が適切のように思えます。

一方、動物が植物や、他の動物を食べる場合、これも実はエネルギーを、取り込んでいるだけなのですが、こちらは食べるという表現が、しっくり来るでしょう。

それは、昔からそういう表現をしているから、というのはあるでしょう。

でも、それだけではなく、食べると言った場合、他の生き物の命を、奪い取るという意味合いが、含まれているのだと思います。

人は大地や水、大気を生物とは見なしていません。

ですから、そこからエネルギーを取り込んでも、大地や水、大気を食べているとは考えないのです。

人間も含めた動物は、大気から酸素を取り込んでいますが、酸素を食べるとは言わず、呼吸をしていると表現します。

魚は水中の酸素を、鰓から取り込みますが、これもやはり呼吸です。

酸素を食べるとは言いません。

とにかく、食べるという言葉は、他の生き物の命を奪い、その体の成分を、消化器から吸収するという意味になるのです。

しかし、植物を食べる場合、その植物の命を奪っているというという、イメージが少しぼやけてしまいます。

何故なら、植物は動物のように一つの個体を、限定する事がむずかしいからです。

動物は手足や首をもがれると、死んでしまいます。

しかし、植物は枝を切られても、死にません。

草は土から上の部分を食べられても、下から新しい芽が伸びて来ます。

樹木の幹を切ると、その切り口からも、新しい芽が出て来ます。

切った枝を地面に挿しておけば、枝から根が出て生長します。

植物は動物と構造が違いますから、個体の判別や、死の定義が違うのです。

動物は一つの個体に、一つの意識があるとみなせます。

でも、植物の場合は、全体で一つの意識を持つと、考えるのが適切のように思えます。

一本一本の草木は、全体の一部であり、生長したり枯れたりするのは、全体の一部が変化しただけとみなせます。

ですから、動物が植物を食べた所で、植物を殺したとか、植物の命を奪ったという表現は、正しくないでしょう。

植物を食べる場合は、植物から養分を分けてもらっていると、受け止めるのがしっくり来ます。

別の言い方をすれば、植物から自然の恵みをもらっている、という表現になるでしょうか。

同じ食べるでも、植物を食べるのと、動物を食べるのでは、受け止め方が違うのです。

動物が、植物や他の動物を食する場合、相手に命があるなどとは、考えていないでしょう。

生まれ育った間に、相手を餌だと学習したので、食べているだけです。

しかし、人間は違います。

植物が生物である事を理解していますし、肉となった動物が、生きていた時の姿を知っています。

ただ、食べる事に夢中の人は、食材は食材としか見ないでしょう。

知識としては、それらが生物であった事を知っていても、そこに目を向けたりはしません。

でも、目を向ける人は、次第に肉を食べるのが、嫌になるかも知れません。

それは、動物が自分と同じ生き物なのだと、認識したという事でしょう。

生き物だと認識しても、肉の味を堪能し続ける人は、当然いると思います。

しかし、そんな人でも、命について深く考える機会があると、肉を避けるようになるかも知れません。

肉を食べないのであれば、自然と植物中心の食事になるでしょう。

初めは仕方なく始めた菜食でも、いつかは植物というものについて、考えるようになると思います。

そうなると、これは自然からの恵みなのだと、理解するようになります。

みんな同じ生き物であり、自然からの恵みで、命を紡いでいる。

その事を、初めは頭で理解するでしょう。

でも、やがて体でそれを感じるようになり、自分が世界の全てと、つながっているような感覚を、覚えるようになると思います。

それは超能力のような、派手さはありません。

静かで控えめで、別にどうって事ないようなものでしょう。

それでもそれは神秘的な経験です。

他のものとのつながりを、理屈で理解するのではなく、感覚で知るのです。

淡い感覚かも知れませんが、そのインパクトはとても大きいと思います。

それは世界や自分というものを、深く考えるきっかけになるでしょう。

親子関係 その2

高齢者が増えている世の中です。

子供が年老いた親の、世話をする機会が、増えていると思います。

誰にも面倒を見てもらえない、お年寄りもいます。

我が子に世話をしてもらえる人は、恵まれていて幸せだと、見られるでしょう。

でも、実際には本人が、そう感じているとは限りません。

かつては自分が、世話を焼いてやった子供です。

その子供に、親の方が子供扱いされるのです。

親としてのプライドは、大きく傷つけられるでしょう。

子供からすれば、いくら年を取ったと言っても、自分の親です。

親なら親らしく、しゃきっとしていて欲しいと、願うものです。

それに健康の話など、話せば理解してもらえると、思っています。

それなのに、何度同じ話をしても、全然理解していないとなると、だんだん腹が立って来ます。

忙しい中を、せっかくお世話を、しに来てあげているのに。

自分がいなければ、何もできないくせに、偉そうな事ばかり。

そんな不満が、出て来る事もあるでしょう。

それでも親ですから、放って置くわけにもいきません。

腹を立てながらも、世話を続けるのです。

また、自分の記憶に残っている親の姿と、目の前にいる親の姿が、あまりにも違い過ぎると、悲しいやら情けないやらで、涙が出そうになるでしょう。

感謝を求めているわけではないけれど、子供の自分をもっと認めて欲しい。

こちらの働きかけに、もっと反応してもらいたい。

そう思う事も多いと思います。

でも、親には親の言い分があるでしょう。

子供は自我が育つと、あれこれうるさい親に、反発します。

それと同じ理屈です。

親は子供が自我を持つより、ずっと前に自我を持ち、その自我で生きて来たのです。

その自我が尊重されていないと感じると、当然反発します。

あからさまに嫌な態度を、取る事もあります。

ニコニコして、ハイハイと言いながら、全然違う事をしたりもします。

また、子供に素直に感謝できない、親もいると思います。

ありがたいとは思っていても、それを態度に見せる習慣がなくて、あまり反応を示さないのかも知れません。

誰もが自分の基準で、物事を判断しようとします。

自分だったら、絶対こうするのに。

こうするのが普通でしょ。

何でこんな事が、わからないんだろう。

こんな風に、考えるのではないでしょうか。

しかし誰かが、何らかの態度を見せる時、そこにはその人なりの、理由があるのです。

それを探るには、その人の生い立ちを、知る必要があります。

本人に語ってもらうのもいいですが、人に喋りたくない事もあるでしょう。

そういう所は、その時代や状況を知っている人に、話を聞いて補完するのです。

どういう時代に生まれたのか、どんな境遇で育ったのか、どんな人たちと一緒にいたのか。

そういう要素が、その人の性格や物の考え方を、作って行くのです。

無愛想で、何をしてあげても、喜ばない人。

話を聞いているようで、全然聞く気がなさそうに見える人。

すぐに偉そうに、上から物を言う人。

みんな一見すると、勝手にしたらと言いたくなるような、人たちです。

でも、その人たちが生まれ育った背景を知ると、全然違う人物に見えて来ます。

今表に出している態度は、心の奥底の本音とは、全然違うものである事も、多いのです。

その人の本当の気持ち、本当の想いに触れてみて下さい。

その気持ちを隠そうとして、反発されるかも知れません。

だけど、誰にも言えない気持ちに、気づいてもらえるのは、とても嬉しい事なのです。

子育てに厳しかった親。

全然、子供に関心を向けなかった親。

子供を自分の手元から、離そうとしない親。

子供からすれば、とんでもない親も、世の中にはいます。

でも、親はこうあるべきなのに、とは考えないで、親の境遇を調べてみて下さい。

目の前にある性格や姿は、外から加えられた要素で、作られたものなのです。

外見の下に隠された、親の本当の姿を、見てあげて下さい。

それは、親を低く見ることではありません。

親に同情する必要もありません。

ただ、そのままの姿を、受け入れてあげるだけです。

親との関係が上手く行かない人は、自立した後でも、自分は親から愛されなかった、という思いで、苦しむ事があると思います。

でも、親の本当の姿を理解することで、自分が愛されてなかったわけではないと、知る事ができるでしょう。

それは、その人の心の傷を癒やすばかりでなく、その人を本来の輝きに満ちた存在に、導いてくれます。

年老いた人とは、単に世話が必要な人なのではありません。

その人なりの生き方を、貫いて来た人なのです。

価値観の違いなどはありますが、長い人生を生きて来られたというだけでも、尊敬に値すると思います。

ただ、その中で自分の本当の想いを、ひた隠しにして来た方は、誰かがその想いに触れて、表に出してあげると、いいと思います。

そこには、お世話や介護という言葉は、不適当なものとなるでしょう。

隠していた思いを出せた人も、それをお手伝いした人も、どちらも光輝く時なのですから。