誰のせい 自分のせい その1

人というものは、問題が起こると、すぐに何かのせいにしたがります。

その根底には、自分は間違っていないという思いが、あるのでしょう。

また、普段から世の中の流れに、流されるように生きていると、物事の原因が自分とは別の所にあると、受け止める癖がついているのだと思います。

確かに、原因と結果というように、何かが起こるには、必ず理由があります。

たとえば、車を運転している時に、道路に落ちていた釘を踏むと、タイヤがパンクします。

タイヤのパンクが結果である時、その原因は何か問われると、釘と答える人が多いでしょう。

車を運転していた人は、タイヤに刺さった釘を見て、こんな所に釘を捨てた誰かに、悪態をつくことと思います。

と言うことは、原因は釘ではなく、釘を捨てた誰かということに、なるのでしょうか。

実は、この釘は工事現場に落ちていた物を、子供が拾って遊んでいたとしましょう。

子供が釘を手に持って歩いていると、前から犬を散歩させている人が来ます。

すると突然、犬が子供の方に向かって走り出し、その拍子に飼い主の手から、犬をつないだ綱が、するりと抜けてしまいます。

もう犬を抑えるものはありません。

犬は子供の方へ、まっしぐらに走って来ます。

驚いた子供は、釘を放り出して逃げました。

その釘が車のタイヤを、パンクさせたのです。

こうなると、悪いのは子供でしょうか。

それとも犬でしょうか。

犬の綱を手放した、犬の飼い主が悪いのかもしれません。

ところで、何故犬が急に走り出したかと言うと、逃げた子供のすぐ近くに、猫が一匹いたのです。

犬はその猫を目指して、走って来たのですね。

となると、悪いのはこの猫ということに、なるのでしょうか。

あるいは、猫の飼い主と言えるかもしれません。

こんな風に、原因を探すと、いくらでもつながるものが出て来て、どれが本当の原因なのかを、突き止めるのは簡単なことではありません。

と言うのは、何かが起こった時、その何かが、次に起こることの原因になるからです。

直接の原因が何であるかは言えますが、本当の原因は何かと考えると、いつまでも答えにたどり着きません。

購入した商品が不良品だった場合、その商品を作っている、会社が責任を問われます。

その商品を作る機械の調子が悪いのであれば、機械のせいだと言えるかもしれません。

でも、メンテナンスをちゃんと行っていなければ、そこが責められるでしょう。

メンテナンスを行わないのが、怠慢だと言えば、それまでですが、何故怠慢になるのかと考えると、そこにも原因が見つかります。

会社の待遇が悪いとか、個人的な理由でぼんやりしていたとか、仕事そのものが単調でつまらないとか、いろいろです。

そして、そのいろいろな事にも、やはり原因があるわけです。

何か問題が起きた時、直接的な原因は見つかるでしょう。

でも、その問題を繰り返さないように、原因となった事柄に対処しようとしても、簡単には行きません。

こういう事は、案外と奥が深いのです。

自分が先

我先に動く人は、日本では敬遠されます。

特に、みんなが困っている時などに、我先に助かろうとする人たちは、それが仕方がないことだったとしても、軽蔑の対象にされるでしょう。

いつでも他の人の事も考えて、行動するのが美徳であり、そんな人間になるように、子供たちは教育されます。

確かに、我先に助かろうとする者たちの姿よりも、互いを思いやる人々の姿の方が、美しく見えます。

ただ、その表面的な美しさだけを見て、それを子供たちに強いるのは、酷な場合があると思います。

と言うのは、誰かを思いやれる人というのは、心が成熟している人だからです。

十分に愛を受けた人は、他の者に愛を与えることができます。

しかし、愛を十分に受けられなかった人や、愛が枯渇している人は、他の者に愛を与えることができません。

いい悪いの問題ではなく、これは仕方がないことなのです。

お金がなければ、誰かにお金を与えることが、できないのと同じです。

幸せを知らない人は、他人を幸せを教えることができません。

喜びを知らない人は、他の人を喜ばせることができません。

他の人たちとのつながりを、認識できない人は、他の人のことを考えることはできません。

助けてもらった記憶がなければ、誰かを助けようとは思いません。

全て経験の結果であり、本人がわざとやっていることでは、ないのです。

他の人のために、何かをするためには、まず自分が満足していないといけません。

これは大人にも、子供にも言えることです。

自分自身が満たされていないのに、他人を満たすよう求められると、何で自分がという、不満の籠もった疑問を持ちます。

反発だって、したくなるでしょう。

反発することすら許されずに、むりやり他人への奉仕をさせられていると、必ずおかしくなってしまいます。

これも大人にしても、子供にしても同じです。

表面的な美しさだけで、他人への奉仕を求めることは、正しいやり方とは言えません。

その前に、心を愛で満たしてやることと、他の人たちとのつながりに、喜びを感じるという経験を、させてやることが大切です。

十分満たされた状態で、他人への奉仕を経験することは、とてもいいことだと思います。

気をつけないといけないのは、子供は親や先生に何かを求められると、いい子供でいようとするということです。

それで、本音を隠して無理を続け、最終的には心が折れてしまいます。

そして、心が折れた自分を恥じ、親や先生の期待に応えられなかったことで、自分を責めたり、自信をなくしたりするのです。

どんなに優れているように見えたとしても、所詮は子供です。

いろんなことを押しつけると、その子が潰れてしまいかねません。

大人は子供に何かを求める時、それが強要になっていないか、気を配る必要があります。

大人でも、新入社員は自分をよく見せようとして、無理をすることが多いでしょう。

「誰かのために」という美しい言葉を利用して、やりたくもないことを、強要されることがあると思います。

それができなければ、人として落第だと思わしめる、雰囲気を作られると、なかなか拒みにくいものです。

しかし、やりたくなければ、やりたくないと拒否できるだけの、強い意志を持ちましょう。

ただ、やってみると、案外楽しかったり、思いがけない喜びが、見つかることもあります。

ですから、試しにやってみるのも、いいと思います。

大切なのは、選択の主導権は、常に自分が持っているということです。

やってみたけど、やはり自分には合わないと思えば、やめればいいのです。

一度やり始めたら、やめることができないというものは、初めから手を出さない方が、無難でしょう。

罪悪感を感じる必要はありません。

他人に何と言われようと、まずは、自分が十分に満たされることが、先決です。

上から目線

上から目線で何かを言われると、ムッとしますよね。

でも、自分もつい、上から目線で言ってしまうことが、あると思います。

上から目線で言われると、相手の反発を招きます。

その場で反抗される場合もあれば、表面的には従順でも、心の中で反発をされている場合もあります。

素直に、はい、そうですか、となることは、少ないのです。

全くの赤の他人に、何かを伝える場合、普通は上から目線では言いません。

それがお願いであれば、低姿勢になるでしょう。

知人と話す場合も、相手と自分が対等の立場であれば、やはり上から目線では言いません。

親しさから言葉が荒くなったとしても、上から物を言うことはありません。

普通に言わねばならない場面で、上から目線で喋る人は、普段から自分に自信がなく、自分が他人より劣っていると、考えているのでしょう。

あるいは、誰も自分に注意を払ってくれないとか、周囲の人々に無視されていると、感じているのかもしれません。

こういう人は、何かにつけて、上から目線で物を言います。

そうすることで、相手に自分の存在を、認めさせようとしているのです。

これは少し、精神的に病んだ状態だと言えます。

でも普通の人でも、上から目線で言う時は、こういう人たちと、似たような思考が働いていると、言えるでしょう。

ただ、本人には、そのような認識はありません。

何故なら、そういう物言いをする時、その人は相手を指導する立場にあるからです。

別に威張っているわけではなく、相手に教えることを教えているだけで、それが指導する立場の者として、当たり前の姿だと信じているのです。

たとえば、親、教師、上司、先輩、兄や姉。

こういう立場で物を言わねばならない時、それは大概の場合が指導になりますから、指導する者らしく振る舞うわけです。

でも、上から目線で言われると、反発したくなりますから、せっかくの指導が、指導にならなくなってしまいます。

上から目線で喋る時、本人はあまり意識をしていないかもしれませんが、自分の立場が上であることを、無意識に伝えようとしています。

頼み事にしても、忠告にしても、どうしてそうする必要があるのかを、相手が納得するように説明できるのであれば、まだいいのです。

しかし、説明できなければ、頭ごなしに、俺の言うことが聞けないのか、となってしまいます。

こうなると、自分に自信がないがために、自分より下の立場にいる者を利用して、自分の存在をアピールしているだけ、ということになります。

これでは目的が指導だとは、言えないでしょう。

親や教師、あるいは上司など、相手を指導しようとして、上から目線で喋ってしまう人は、それが指導者のあるべき姿だと、信じているのだと思います。

恐らく、自分の親や先生や上司の姿が、そのように目に映ったのでしょう。

上から目線で言われた時には、自分自身も反発心を抱いたはずです。

それでも、指導されたら黙って言うことを聞くものだと、信じ込まされ、自分も同じことを繰り返すのです。

周囲を見渡せば、親や教師や上司であっても、フレンドリーな人がいるのが、わかるでしょう。

職場の上司や先輩にしても、威張っている人もいれば、親身になってくれる人もいるはずです。

最初に自分が目にした、モデルどおりにする必要はありません。

こっちの方がいいなと思えば、そちらのモデルを真似ればいいのです。

上から目線で物を言う時、それは相手を抑え込もうとする、意識が働いています。

こうしなくては、いけない。

こうでなければ、ならない。

それは相手から自由を奪い、苦しめることになりますが、同時に、自分自身をも束縛することになるのです。

指導する立場で考えると、下の者には、いろいろ言いたくなるものです。

でも誰もが、失敗や痛い思いを経験して、成長していくのですから、そのチャンスを認めてやらねばなりません。

絶対にしてはいけないことだけ、しっかり伝えたら、あとは好きなようにさせるのが、いいでしょう。

痛い目に遭って初めて、言われていたことを理解することは、少なくないと思います。

相手を自由にしてやると、いろいろ言う必要がなくなった自分自身も、自由で楽になったことが、実感できるでしょう。

誰かに、上から目線で物を言いたくなった時、それは自分が何かの考えに、縛られているという証です。

つまり、そういう時には、自分を縛っている、何らかの考え方や価値観を、あぶり出すチャンスです。

そんな不要な考え方や、価値観を見つけ出し、それを手放すことができたなら、生まれ変わったような、新鮮な気分になれると思います。

言葉の撤回

「~という言葉は、撤回させていただきます」

こんな言い回しは、よく耳にしますね。

でも、日常生活で聞くことは、まずありません。

こんな言い方をするのは、政治関係の人たちだけです。

こういう言い方が、日本で始まったのか、外国から持ち込まれたのかは、よくわかりません。

いずれにしても、一度口から放たれた言葉を、撤回することは無理でしょう。

撤回というのは、取り下げるという意味です。

たとえば、指示や命令を取り止めるという場合は、先ほどの指示は撤回する、などと言えるでしょう。

しかし、普通の会話の中で、一度口に出した言葉を、撤回するということはできません。

日常会話では撤回という言葉は、少し固い表現になりますが、あえて使うとすれば、言い換えさせて下さい、という意味になると思います。

たとえば、誰かのことをべた褒めしていたのに、その当人がとんでもない事を、しでかした時などに、さっきの言葉は撤回すると言って、その人の事を悪く言うというような場合です。

つまり、指示や命令でない時に、撤回という言葉を使うならば、別の表現をしないといけないのです。

そうでなければ、撤回したことになりません。

主義や主張を撤回する、ということはあるでしょう。

でも、これも日常会話での表現というより、議論の場でのことです。

そして、その意味はと言うと、相手との妥協を図ったり、相手を理解した結果、自分の考え方を、より良いものに改める、ということです。

そうでなければ、撤回することになりません。

ところが、日本の政治家を見ていると、自分の発言が問題視された時、撤回しますとさえ言えば、何もなかったことにしてもらえると、誤解をしているようです。

また、与党の政治家が問題発言をした時に、野党の政治家が意気込んで、今の言葉を撤回しろと、騒ぎます。

これも馬鹿な話で、撤回しますとさえ言えば、勘弁してやろうという姿勢です。

だから相手は、撤回しますと言えば大丈夫なのだと、日常的に自分の言葉に、責任を持たなくなるのです。

誰かを傷つけるような発言をした時に、その言葉を撤回しますと言って、問題が解決するのでしょうか。

たとえば、学校の先生が一人の児童に対して、とても偏見に満ちた言葉を投げかけて、その子供が学校へ行けなくなったとしましょう。

それで親が怒り、新聞沙汰にもなった時に、その先生が自分の発言は撤回しますと言って、それで済むのでしょうか。

済むわけありませんよね。

私の言葉で子供を傷つけてしまったことを、心よりお詫びします、などと言われたところで、やはり解決になりません。

口先で何を言われようと、どうにもならないのです。

本気で解決しようと思うのであれば、実際に自分の考えを改め、傷ついた子供の気持ちを、理解しようという姿勢を、行動で示さなくてはなりません。

それも一時的なものであれば、許して欲しいがための、パフォーマンスと言われます。

本当にその気があるのならば、改めた姿勢は、死ぬまで変わらないでしょう。

ただ、そこまでしても、傷ついた子供の心が、癒やされるという保証はありません。

それでも本当に反省しているのであれば、改めた姿勢を貫き通すでしょう。

今のは、子供に対して悪意のある先生を、例にした話ですが、日常会話の中で、さり気なく出た言葉で、誰かが傷つくことはあると思います。

その時に、相手が過敏なのであって、自分は間違っていない、と思いがちになるかもしれませんが、それでも相手への配慮が足らなかったことは、素直に認めるべきでしょう。

騒がれて仕方がなくなり、言葉を撤回するなどと、かっこをつけた言い方をすれば、火に油を注ぐようなものです。

それは考えを改めるということではなく、その言葉で騒ぐというのなら、面倒臭いからその言葉を引っ込めよう、という意味だからです。

心の中身は何も変わっていません。

しかし、みんなが問題にするのは、そういう言葉を放った、その人の心の有り様なのです。

日本人は、臭い物に蓋をするというところがあります。

特に古い人ほど、そういう傾向があると思います。

そんな考え方があるから、表面だけ体裁を整えていればいいのだ、という発想になり、問題発言だけでなく、いろんな社会問題が、真剣に取り組まれないのです。

政治家や古い人間は、何をそんな細かいことに、目くじらを立てて、と思うでしょう。

ところが、そういう所が好い加減な人間は、何をやっても好い加減なものです。

上手く行っているように見えたとしたら、誰かが忖度をして、陰で手助けをしてくれているからでしょう。

職人にしても研究者にしても、あるいは趣味を持っている人にしても、みんな細かい所にこだわりを持っています。

ちょっとの事でも、軽視したりはしません。

また、優れた指導者は、現場で働く人々の苦労を知っています。

みんなが動いてくれるからこそ、計画が実行されるということを、理解していますし、感謝の念を持っています。

その人たちを軽視したり、傷つけるようなことを、やったりはしません。

現場の人間が不満を抱いていると、期待していたような結果につながらないことを、賢い指導者はわかっているのです。

不適任な指導者でも、これまで続いて来たのは、誰も彼らの責任を、本気で問うことがなかったからです。

しかし、これからは違います。

日本だけでなく、世界中の若い人々を中心とした、変革を求める声が、互いに共鳴し合って、広がっています。

この声を止めることは、不可能です。

政治家の中でも心ある人は、大物と呼ばれて来た人たちに遠慮するのではなく、世界に広がる声に、耳を傾けて欲しいと思います。

さもなくば、ぼろ船と一緒に、深い海の底へ沈んでしまうでしょう。

心と体 その3

体が不調を起こすのは、全てが心のせいだとは言えません。

まず、怪我は外部からの影響であり、心は関係ありません。

もっとも、そのような状況を作り出したことには、心が関係している可能性はあります。

しかし、怪我そのものは、外部エネルギーによって生じるものであり、心が傷口を創るわけではありません。

同じように、紫外線による皮膚癌や、ウィルス感染による病気、これらも直接的には、外部要因によるものです。

ただ、これらに対処するべき免疫機能が、うまく働かなかったという点においては、心の状態が関係しているのかもしれません。

極度の放射能を浴びた場合、体はこれに対処できません。

これは手の着けようがない、重症の怪我を負ったのと、同じことだからです。

このように、何もかもが心の状態によって、引き起こされるわけではありません。

また、心が通常は対処できないこともあるのです。

また、学ぶべき人生の目的のため、わざと病気の体に生まれて来る、ということはあると思います。

それは心の状態とは関係のないものであり、特殊な例だと言えるでしょう。

一般的に言えば、基本的に体は、病気にならないようにできているのです。

ほとんどの病気は、体が本来の機能を、果たせなくなったことの結果です。

光がある所に手をかざせば、そこに影ができます。

この影が病気なのです。

影を恐れたり、影の前で騒いでも、仕方がありません。

影を消すためには、手をひっこめればいいのです。

光そのものが、影になることはありません。

それと同じで、私たちの体も、本来は病気になることはないのです。

この世を去る時期が来て、エネルギー的に弱った状態は、病気とは言いません。

それは寿命と言うのです。

まだ、本来の寿命が来ていないのに、体のエネルギーに余計なものを突っ込んで、そこに影を作るから、それが病気として表現されるのです。

その影を作るのは、精神エネルギーの乱れかもしれません。

あるいは、食事や水、空気の汚れなど、物質的生活環境の影響かもしれません。

ただし、それらの生活環境を選ぶのは、やはり心ですから、心は間接的ではありますが、影響しているのです。

逆に考えると、病気になった時に、自分のどこに問題があるのかを見直す、いい機会になります。

心が乱れているからなのか、生活環境が悪いのか、よく考えてみるといいでしょう。

原因がわかったとしても、その原因を手放せないとすれば、それは生きるための価値観が、歪んでいるということです。

自分は何のために生きているのか。

自分にとって、本当に大切なことは何なのか。

今していることや、今の環境は、自分が生きることよりも、大切なのか。

そんなことを考えて、本来の自分の姿、本来の自分の生き方を、取り戻すようにしたならば、いつの間にか、病気というエネルギーの影は、消え失せていると思います。

心と体 その2

心と体つながりを示す、体調不良は他にもあります。

精神的な支えがなく、何となく生きている人は、姿勢や歩き方が悪いかもしれません。

活き活きしている人は、姿勢がしゃんとしているものです。

姿勢が悪い人は、自分の何気ない精神状態を、さほど意識していないのでしょう。

でも、自分を支える骨の歪みや、筋力の低下という形で、その精神状態を体が表現しているように思います。

自分なりに目的を持って暮らすようになると、姿勢も自然によくなって来るかもしれません。

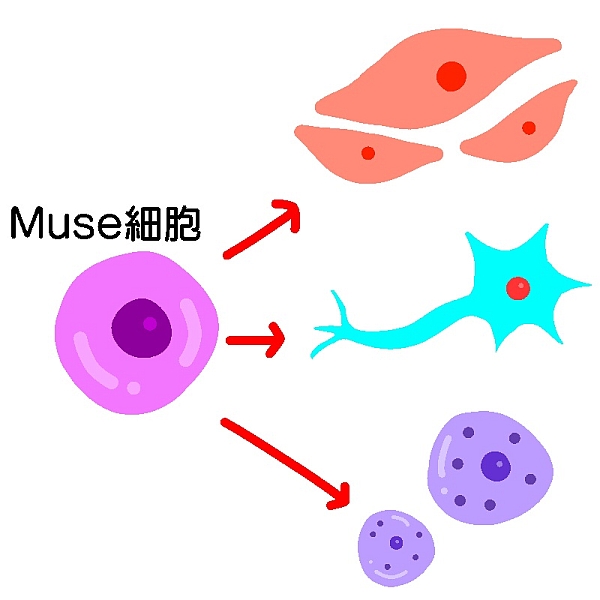

細胞はそれぞれが何らかの役割を持っていて、その役割に応じた形に、成長して行きます。

癌細胞というのは、役割がわからなくなった細胞が、持つべき形を持たないまま、増殖して行きます。

通常の細胞は、必要なだけ増殖して数を増やしますが、増える必要がなくなると増殖は止まります。

しかし、癌細胞は役割がわからないので、いつ増殖をとめればいいのか、わからない状態なのです。

体の中にある免疫細胞は、このような癌細胞を見つけると、不具合のある細胞として処理します。

癌細胞が増殖して、癌という病気になるというのは、癌細胞の増殖の勢いが、免疫細胞の攻撃をしのぐほど強いのか、癌細胞を抑える免疫の働きが、落ちているかのどちらかです。

いずれにしても、それが意味するところは、本来の体の形態や機能を、維持できないということです。

これを心に置き換えてみると、普通に暮らしているはずの人でも、本来のその人の心が、活き活き出来る状態には、ないのかもしれません。

好きでしていたはずのことが、いつのまにか義務的になっていたり、そもそも生きるために、好きなことすら我慢する。

そんな状態は、自分を殺しているのと同じです。

本当の役割を見い出せず、維持するべき、本来の自分の姿も、わからなくなっているという状態が、体のエネルギーに反映されている可能性は、あると思います。

心臓はハートと言われ、愛や感情と深い関わりがあるように、理解されています。

愛や感情に問題があると、胸が締めつけられるように感じるのは、そのせいでしょう。

心臓の役割は、全身に血液を送り出すことです。

心臓が愛とつながりがあるのであれば、エネルギー的な心臓の役割は、愛のエネルギーを全身に、送ることなのかもしれません。

だとすれば、いつもイライラしていて、心臓の発作を起こすような人は、自分の中に愛のエネルギーを、うまく送り出せない状態に、あるのかもしれません。

心臓発作は、命に関わる一大事です。

でも、もし自分の心が、愛を受け取れない状態にあったのだとすると、これは体の命以上に、一大事でしょう。

死んでしまえば、それでおしまいという考えであれば、やはり体が何より一番大切ということになるでしょう。

しかし、死んでもおしまいでなければ、心の状態こそが、一番大切なのだと思います。

心と体 その1

体の不調が、心の状態と関係があるという話は、いくつかの本などで紹介されています。

具体的なことの真偽は、わかりません。

しかし、心も体もエネルギー体であり、互いに密接に関わりがあるのですから、一方の状況が他方に影響を与えるのは、当然のことだと思います。

また、人間の体は、人間のためにあるのですから、人間の心の活動を、物質的に具現化したものが、体だとも言えるでしょう。

大雑把ではありますが、そんな心と体の関係を、見てみたいと思います。

飲食は体内に食べ物を取り込む行動です。

食べ物は体の構成要素になったり、体を動かすエネルギーの素になったりします。

一方で、心は様々な考え方や価値観を、取り込んで自分のものにします。

心の活動は思考ですから、その材料やエネルギーを、取り込むわけですね。

体が食べ物に対して、拒絶反応を起こすと、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの症状が、現れます。

心の方は、自分の考えと合わない、別の考え方や価値観に対して、やはり拒絶反応を示します。

とても嫌な気分になり、滅入ってしまいます。

嫌なことが続いたり、何かを無理に強いられたりすると、お腹が痛くなったり、むかむかしたりするのは、双方のエネルギー状態が、連動しているからだと思われます。

似たような拒絶反応に、アレルギーがあります。

体が異物と認識したものを、体に取り込まないようにしたり、中へ入ってしまったものを、排除しようとするものです。

心の方では、拒絶したいものに近づくと、軽いものでは不安、ひどいものではパニックになります。

体のアレルギー反応が、ストレスや疲労など、本人が置かれている状態によって、出たり出なかったりするのは、よくあることです。

直接の原因は、アレルゲンとなるものですが、その反応を増長させる要因として、心の存在は小さくないと思われます。

また、特に原因となるものが考えられないのに、疲れが溜まって、蕁麻疹が出るということもあるのです。

喘息はアレルギーの一種ですが、やはり、いつでも症状が出るのでは、ありません。

小児喘息にはアレルゲンの存在が大きいようですが、大人の喘息には、精神的ストレスが大きく関わっていると、言われています。

喘息発作が起こると、呼吸ができなくなって、息が苦しくなります。

これを精神エネルギーに当てはめますと、心が窒息状態にあると、見ることができるでしょう。

誰かと心を通わせたり、自然と心を一つにすることで、心はエネルギーのやり取りをします。

それを心の呼吸と見るならば、これらのつながりがなく、自分が周囲の全てから、遮断されているように感じている時が、心の窒息状態です。

それは極度の不安となり、こういう時に、喘息の発作は起こりやすいと考えられます。

同じ免疫の病気でも、自分自身を攻撃してしまう、自己免疫疾患というものがあります。

この病気の方たちに、直接確かめたわけではありませんが、自分を攻撃する病気ですから、その裏には、自分を責めたり、自分を嫌うよう気持ちが、潜んでいる可能性はあると思います。

自分はだめな人間だと、ひどく責めたりしなくても、自分に自信がなく、自分の価値を認められないというのも、自分を攻撃しているのと同じです。

いつも他人と自分を比較して、自分のよさを見い出せない。

何か問題が起きると、自分のせいではないかと考えてしまう。

今の自分が嫌いで、別の人間に生まれ変わりたい。

こんな風に考えることは、自己免疫という状態を、導いてしまうのかもしれません。

温泉や水泳などで、リウマチによる痛みがよくなるという話を、聞いたことがあります。

恐らく、体の血行がよくなることが、いい影響を与えてくれているのでしょう。

でも、それだけでなく、自分をいたわったり、喜びや楽しさを感じることが、体のエネルギー状態にを安定させているのかもしれません。

女性蔑視

オリンピック組織委員会会長が、女性蔑視発言をしたことで、大きな騒ぎになっています。

しかし、この方は以前から、失言癖の多い人物として有名です。

それにも関わらず、オリンピック組織委員会会長に就任できたのは、この方が度々される失言を、周囲も容認していたということになります。

今回の女性蔑視発言も、それを聞いていた周囲の人間が、誰もそれを問題としなかったことが、問題だと指摘する声もあります。

まさに、そのとおりであり、そこにこそ、この問題の本質があるように思います。

人間の数だけ、いろんな見方、いろんな意見がありますから、今回のような発言、あるいは考え方があることは、どうしようもありません。

いいとか悪いとかいう判断基準が、人によって異なるため、どうしたところで、人の怒りを買うようなことを、口にしてしまう人はいるものです。

ですから、この方がどのようなことを考えようが、それはこの人の勝手なのです。

問題なのは、こういう人をオリンピック組織委員会会長に、据える人たちの方でしょう。

そこにはオリンピックの成功とは、別の目的があるように見えてしまいます。

昔であれば、このようなことがあっても、そのうちにうやむやに、なってしまうでしょう。

でも今は昔とは違います。

今の人たちは黙っていません。

今回のことでも、多くの方が声を上げ、問題の是正を訴えています。

昔では考えられないことです。

この方に限りませんが、政治家の先生たちが、筋違いの言動や、差別的発言などを見せるたびに、国民は怒りを見せます。

以前であれば、白けてしまって、政治に無関心という人が、多かったように思います。

しかし、無関心は政治家の先生たちに、好きなようにさせると、気がついた人々は、選挙以外の方法も使って、自分たちの意思表示をするようになりました。

これは非常にいいことだと思います。

古い指導者たちが、老害と呼ばれるような言動を示すたびに、国民が賢くなり、自ら動くよういなって行くのかと思うと、この方たちの役割は、意外に重要なのかも知れませんね。

何のために生きるのか

自分は何のために、生きているのだろうか。

ふと、そんな風な想いが、頭に浮かぶことが、あるのではないでしょうか。

嫌なことばかりが続いていると、そんなことを考えたくなるでしょう。

でも、特に嫌なことがあるわけではなく、友だちもいて、仕事もあって、それなりに楽しく過ごしている。

そんな時でも、ふと考えることがあると思います。

自分は何のために、生きているのだろうかと。

それは、人それぞれが、何かを学ぶために、この世界に生まれて来たからです。

しかし、生まれてしまうと、そんな目的なんか、すっかり忘れてしまいます。

先にこの世界にいる人たちから、この世界での暮らし方を教わり、みんなと同じように生きて行く。

そのことしか、頭にはありません。

周りがみんな、そんな感じですから、別に問題があるとは思わないのです。

この世界のことなど、誰も知らないまま生きており、みんな周囲の出来事に、翻弄されながら生きています。

だから、自分も同じような生き方をするのですが、何となく、ちょっと違うなと思うのです。

それで、自分は何のために、生きているのだろうと考えるのです。

それは忘れていた記憶を、思い出しそうな時と、似ていると言えるでしょう。

あれ? 自分は何かをするつもりだったのに、何だったっけ?

こんな感じで、自分の今の生き方に、ふと疑問を感じてしまうのです。

では、この人生で何を学ぶのでしょう。

それは人それぞれです。

限界に挑戦すること。

恵まれていないような条件の中で、幸せを見つけること。

気の合う仲間たちと、いろんな行動を取ること。

ただ、愛されること。

世界の謎を解明すること。

誰かの力になること。

いろいろありますが、自分の目的が何であるのかは、自分でなければわかりません。

気持ちが惹かれる所に、自分の目的があると考えればいいでしょう。

そうして、自分の目的を見つけることができたなら、何となく生きるのではなく、充実感あふれる人生を、送ることになるのです。

自分は何のために、生きているのだろうかと考えたくなった時は、人生を変える時期が来たということです。

その心からのサインを見逃さず、真剣に考え、また感じてみて下さい。

必ずあなたの人生の目的が、見つかると思います。

前世から学ぶこと

前世に関心のある方は、結構いるのではないでしょうか。

今、お金に不自由している人も、前世では豪邸で暮らす、大金持ちだったかもしれません。

異性に全然もてないと思っている人も、前世では超人気者だったということも、有り得るでしょう。

逆に、何不自由なく暮らしている人が、前世では身動きが取れないような、生活をしていたかもしれないのです。

最高裁判所の判事や警察署長が、前世では犯罪者であることも、考えられます。

前世について、いろいろ考えるのは自由です。

可能性だけで言えば、あらゆる可能性があるでしょう。

ところで、前世という考え方をする時、現在の自分を基準に考えると、前世は過去を生きた自分と、受け止めることが、一般的でしょう。

でも、前世の意味は、過去の人生ということではなく、今より前に生きた人生です。

私たちは時間を直線のようにとらえていますから、今より前となると、時間軸上の過去をイメージします。

しか前世が、私たちが考える過去とは限りません。

もしかしたら、この世界とは時間軸が全然異なる、異世界かもしれないのです。

あるいは、パラレルワールドの地球かもしれません。

ひょっとしたら、今の私たちから見れば、未来である世界に生きていても、不思議ではないと思います。

いずれにしても、前世の記憶など、ほとんどの人が覚えていませんから、自分の前世がどうであったかということは、気にする必要はないとも言えます。

そういう意味では、前世から学ぶべきことは、ないのかもしれません。

ただ、前世の自分と今の自分には、「自分」という、つながりがあるわけです。

ですから、前世で体験したことの記憶や教訓は、今の自分の無意識の中に、仕舞い込まれていると、考えることができるでしょう。

通常の意識で理解できるような、具体的な前世の記憶はなくても、前世での体験で学んだことは、様々な場面で、私たちに影響を及ぼしているのかもしれません。

ところで、存在の確認をしようがない、前世というものから、今の私たちが学べることは、過去の記憶や体験ではありません。

前世から学べることは、前世があるのであれば、来世もあるということなのです。

また前世には、そのまた前世があるでしょうし、来世にも、そのまた来世があるでしょう。

つまり、一つの人生としては、始まりと終わりがあるけれど、存在としての私たちは、始めも終わりもなく、永遠に続くものと言えるのです。

また、前世が今の時空間とは、別の時空間にもあるのなら、自分という存在は、時空を超えた存在だとも言えるでしょう。

そういうことを、前世というものは、教えてくれているのです。

ですから、前世を想定するかしないかで、その人の人生観や、物事の価値観は、全く異なるものになるでしょう。

そもそも前世なんて、確かめようのないものを、想定すること自体が間違っていると、考える人もいるでしょう。

しかし、真面目に前世を調査する研究者はいます。

別の記事でも紹介しました、ヘミシンクという技術を使えば、意図的に体外離脱をして、自分の前世を確かめることが、できるそうです。

それでも前世を認められないのであれば、それはその人の自由です。

ただ、先に述べましたように、前世を想定するかしないかで、人生観や価値観が大きく異なります。

想定しない方の人生を、否定するつもりはありません。

でも、前世の存在を受け入れる方の人生は、そうでない場合と比べると、深い理解に基づいた、喜びの色に彩られたものとなるでしょう。

初めは、自分の前世は、どんな人物だったのだろう、ということにばかり、関心が向くと思います。

でも、そんな事よりも、どうして前世があるのだろうと、考えるようになると、とても不思議な気持ちになるでしょう。

そして、自分という存在が、それまで思っていたよりも、遥かに大きな存在であると、理解するようになるのです。

そうなると、今の人生を、これまでとは全く異なる視点で、とらえるようになります。

すると、不幸だと思っていたことが、そうは思えなくなったり、毎日同じようなつまらない日々が、実は刺激に満ちていると、わかるようになるのです。

前世から学べることというのは、そういうことなのです。