キリンの首 その2

人間が今の姿になったのも、異星人による類人猿の遺伝子操作が、原因だと私は考えています。

同じように考えている人は、少なくないのではないでしょうか。

遺伝子について、人類より遥かに知識と技術を、備えている異星人であれば、地球上にいる生物に手を加え、新たな種を産み出すことは可能でしょう。

もちろん、自然の進化で新たな種が生まれることは、あるでしょう。

微生物クラスの生物では、ウィルス感染などによる、遺伝子の突然変異で、新しい微生物に変化をしても、不思議ではありません。

突然変異は遺伝子の安定した状態を、狂わせることになりますから、大抵の場合において、悪い影響を及ぼします。

しかし、微生物の構造は、キリンや人間と比べると、とてもシンプルですし、その数は桁外れに多いですから、突然変異がプラスに影響を及ぼすという、奇跡的な変化も起こる可能性が、高くなるでしょう。

ただ、これが多細胞生物になると、話は簡単ではありません。

多細胞生物自体が、単純に単細胞生物が進化したものとは、考えにくいのです。

ここにも、もしかしたら異星人の介入が、行われていたかもしれません。

イルカやクジラは、一度陸で暮らしていた動物が、再び水の中で暮らすようになったと、考えられています。

しかし、突然変異によって、たった一頭だけが、今のイルカやクジラのような形になったとすると、その変異を起こしたイルカやクジラは、子孫を残すことができないでしょう。

それに、まだ完全に水中で暮らすようになっていない祖先の下に、イルカやクジラのような子供が産まれたら、すぐに死んでしまうと思います。

イルカやクジラなどの種が、存在するためには、種全体が初めから、水に適した形になっている、必要があるでしょう。

現在の鳥類は、かつての恐竜が進化したものだと、考えられているようですが、これにしたって同じことです。

鳥になって空を飛ぶためには、翼の力や羽の状態だけでなく、体が軽くなければなりません。

現在の鳥の骨の中は、空洞になっているそうです。

それによって体が軽くなっているので、空を飛びやすくなっているわけです。

これらの変化が、偶然の遺伝子の突然変異で、都合よく生じたとは思えません。

やはり何者かによって、新たな種が創られたと、見るべきだと私は思います。

キリンの首 その1

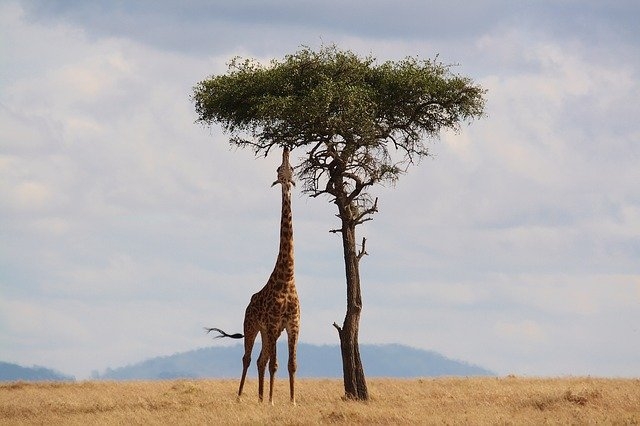

キリンの首は、何故長いのか。

これについては、遺伝子の突然変異だとか、高い所の葉を食べようとしたとか、いろいろ言われていますが、決定的な説明はなされていません。

化石上、キリンの先祖と思われる動物は、現在のキリンのようには、首が長くなかったと言われています。

また、首の短かった先祖と、現在の首が長いキリンとの間には、中間的な長さの首の動物化石が、見つかっていないそうです。

まだ、これから発見される可能性もあるとは思います。

しかし、今の化石の状況から考えると、キリンの首は徐々に伸びて行ったというよりも、ある時期に突然伸びたようなのです。

突然に伸びたということから、突然変異により、首が伸びたと考えたくなるのでしょう。

では、何故突然変異が起こったのかと言うと、ウィルス感染や放射能などの外的要因の他、細胞が分裂を繰り返す時の、遺伝子のコピーミスなどが、挙げられます。

しかし、これは全て受動的な変異であり、キリンの首が伸びた理由としては、考えにくいと思います。

確かに、首の長いキリンと、首の短いキリンの祖先とでは、遺伝子の状態が異なるはずです。

しかし、たまたまどこか一ヶ所の遺伝子が変異したことで、首の短い生き物が、突然首が長くなるのかと言うと、そういうわけではないと思います。

と言うのは、首が長くなるというのは、骨の数が増えないと行けませんし、首を支える筋肉も強くなる必要があります。

また、胴体はそのままで首だけ伸びると、体の重心が狂って、倒れてしまうでしょうから、バランスを取って、足も長くなければなりません。

実際、キリンは首が伸びると同時に、足も伸びて、背丈が高くなっています。

さらには、高くなった頭に血液を送るためには、心機能が強くならないといけないですし、大きくなった体に酸素を送るための、肺機能も高まる必要があるのです。

これらのことが、たった一ヶ所の遺伝子の変異で、生じるとは思えません。

首の短い先祖から、現在のキリンに姿を変えるには、遺伝子情報を変えなければならないのは、そのとおりだと思います。

しかし、そのための遺伝子の変異は、偶然の突然変異ではなく、意図的な変異が加えられていると、考えるのが妥当でしょう。

それには二つの可能性があると、私は考えています。

その一つは、過去に地球を訪れた、異星人による遺伝子操作によるものです。

本当の姿

あなたは本当の姿を、表に出すことができているでしょうか。

本当の自分を求めて、自分探しの旅に出る人もいると思います。

大抵の方は、「本当の自分」という言葉を用いることで、具体的な作業や仕事をしている、自分をイメージしようとするのでは、ないでしょうか。

でも、そのイメージがなかなかつかめず、悩んでいる人は少なくないでしょう。

それは、求めるものが違うからです。

求めるべきなのは、本当の自分というよりも、本当の姿です。

では、本当の姿とは何でしょうか。

私たちは心の存在です。

私たちの本質は、体ではなく心にあります。

その心は、本来姿を持ちません。

しかし、この世界では何等かの形が必要とされます。

だからこそ、私たちには体があるのです。

でも、自分というものは、体ではなく心のことです。

私たちは体を通して、この世界の出来事を知り、この世界を感じます。

また、体を使って自分の想いを表現し、自分がやりたいことを、体を用いて行います。

この自分の想いを表現したり、行動するということが、姿を持たない心が、この世界で表す姿です。

具体的に、学校の先生になるとか、医者になるとか、料理人になるとか、スポーツ選手になるとか、科学者になるとか、そういうことは重要ではありません。

もちろん、どの分野の仕事や作業に関わるかは、自分の好みの問題ですから、自分の本質に関わっていることではあります。

本当は人と直接関わりたいのに、一日中狭い部屋に閉じこもって、パソコンや書類とにらめっこをするのは、その人の本質にそぐわないでしょう。

そんなことを、ずっと続けていると、いつか必ず病気になってしまいます。

ただ、分野というものは広いので、その中のこの仕事と、ただ一つだけを決めてしまう必要はないのです。

さて、話を戻しますが、具体的にどんな仕事をするかは、重要ではありません。

重要なのは、その仕事に取り組む、その人の姿勢なのです。

たとえば、人を助ける医者になっておきながら、患者の顔も見ずに、パソコンのデータばかりを見ていたり、患者の話を聞こうともせず、データだけで判断して、とにかく診察の数をさばくことだけを、考えるような人はどうでしょうか。

一方で、寝る間も惜しんで、患者のために動き回り、患者の思いを共有してくれる医者もいるのです。

どちらも仕事は同じ医者です。

あなたは、どちらの医者でも構わないと思いますか。

通常は、患者に親身になってくれる医者を、選ぶでしょう。

その姿が、その人の人柄を示しているからであり、医者という仕事以前に、その人物に親近感を抱くことになるのです。

では、患者の顔をろくに見ないで、経営ばかりを考えている医者は、どうでしょうか。

この医者が自身の本当の姿を、表していると言えるでしょうか。

私は、そうではないと思います。

人間は基本的に、みんな同じです。

他の者とのつながりを求め、そこに喜びを感じるものです。

でも、実際にそうなっていない人も、多く見られます。

それは、その人が生まれ育った環境により、すり込まれた歪んだ価値観が、本来の姿を覆い隠しているのです。

自分の姿は、自分ではよくわからないものです。

似たような人の姿を見せてもらうことで、自分の姿を悟ることができます。

他人の気持ちを顧みない、生き方をする人を見た時に、患者の顔を見ない医者も、自身の姿を重ね合わせて、それが本当の姿ではないと、知るかもしれません。

本当の姿を見せている時、そこにはいかなる期待も下心もありません。

他人からどのように見られるかという、不安や心配もありません。

混雑したバスで、お年寄りや困っている人に席を譲る時、本当にその人のことを気に掛けるのであれば、自然に席を譲れるでしょう。

他の乗客の目を気にすることもなければ、断られるかもしれないという、心配もしません。

それが自分の自然な姿なので、そうするだけのことです。

たとえ断られたとしても、同じような状況になると、また同じことを自然にするでしょう。

そして、そういう自分であり続けるということが、本当の姿でいるということなのです。

誰に認められることがなくても、本当の姿でいられることは、その人にとって幸せなことです。

あなたの本当の姿は、どのようなものでしょうか。

情報は選ぼう

世の中には、情報があふれています。

情報が手に入らないのは困りますが、情報があり過ぎるのも困ります。

ある人にとって必要な情報が、自分にとって必要だとは限りません。

ある人が関心を持つことに、自分が関心を持つべきとは、言えないのです。

どんな情報が自分に必要なのか、どんな情報を自分は求めているのか。

それは、自分が何をしたいのか、どんな人間になりたいのか、どんな暮らしがしたいのか、ということで決まって来ます。

そこがはっきりしないまま、他人が騒いでいる情報に飛びついたりすると、振り回されるばかりで、少しも役に立たないでしょう。

誰かが、これは大変だと叫んだり、これが今の最先端の情報だと主張したりした時に、すぐに飛びついてしまう人は、自分というものがありません。

自分が本当にやりたいこと、自分が目指す生き様などが、はっきりしていないので、常に不安が付きまといます。

自分で何も決められないので、いつも他人の考え方や意見にばかり目を向けて、とにかく他の人たちに自分を合わせようとするのです。

それが居心地よければいいのですが、結局は他人の考えで、生きることになるわけですから、しんどくなるのは必至でしょう。

学校や職場で、決められた枠にはまるよう求められると、それに耐えられなくなる人も、出て来ますが、それと同じことですね。

人は一人一人異なる存在です。

決められた枠や、他人の形に、合うわけがありません。

情報を選ぶ前に、まずは自分というものを、大切にしましょう。

それから情報を選ぶわけですが、自分が生きるのに必要な情報、ためになる情報を、選ばなければなりません。

人それぞれなので、全ての人が平和で楽しい暮らしを、求めているわけではないでしょう。

あえて争いごとを求め、その中で勝ち抜いて行くことを、目標にしている人もいると思います。

仲間と暮らすことを望む人もいれば、一人でがんばろうと言う人もいます。

どんな道を選ぼうと、その人の自由です。

でも、気をつけないといけないのは、自分の望みを叶えるために、他人を巻き込んで利用しようとする人が、いるということです。

こういう人たちは、口で上手いことを言って、巧妙に人を仲間に誘い込みます。

あるいは不安を煽って、自分の言うことに従わせようとします。

自分が不安な人は、同じように不安を感じる人を、集めたくなるものです。

また、不安になる人は、自分の生き方を、つかめていない人でもあります。

不安な者同士が集まっても、何の解決策も見い出せません。

余計に不安が強くなるだけです。

誰かに頼ろうとしたり、誰かを利用しようとしていると、必ずしっぺ返しをくらいます。

自分の選択および、その結果に対して、全ては自分に責任があるという思いで、情報を選んで活用すればいいでしょう。

また、我が道を進むというのであれば、自分の選択を信頼し、周りで何があろうとも、自信を持って突き進むことです。

少しでも不安があるようであれば、自分の選択を信頼しているとは言えません。

不安は不安を呼び、不安どおりの結果を引き寄せます。

しっかりした生き方をする人というのは、物質的な喜びや裕福さを、目標とはしません。

心の喜びを求め、他人への感謝と思いやりを、自然なこととして受け止めています。

こういう人たちは、目先の条件だけで、情報を選びません。

自分の心が震えるかどうかで、判断するのです。

つまり、一番の情報というものは、自分の心の中にあるものなのです。

モンロー氏の体外離脱

アメリカの故ロバート・モンロー氏は、意図的に体外離脱体験や異次元体験を、行える技術ヘミシンクを開発した人物です。

ヘミシンクを開発する前に、モンロー氏は何度も、体外離脱を体験しています。

それは自然発生的なものでしたが、実際はそうなるべき力が働いて、体験が生じたようです。

詳しくは、モンロー氏が書いた本を読んでみて下さい。

全部で3冊あるのですが、いずれもとても面白い本です。

モンロー氏によると、完全な体外離脱をするには、体を二つ抜け出ないといけないようです。

でも、二つの体と言われても、全然ぴんと来ないですよね。

私たちの体は、通常肉体と認識している体と、 それよりは希薄な感じのする、エネルギー的な体 があるのです。

この二つの身体は、全く同じ形をしており、普段はぴったり重なり合っているようです。

物質的な肉体を抜け出した時には、意識はもう一つの体に留まった状態です。

モンロー氏はこの体を、第二の体と呼んでます。

第二の体に留まっている時、自分が体外離脱していることはわかりますが、物質的肉体から遠くへは、離れられないようです。

モンロー氏によれば、第二の体の状態では、せいぜい 4.5メートルほどしか離れられないということです。

この状態では、それ以上離れようとしても、引き戻されてしまうようです。

本当に自由になるには、この第二の体を抜け出す必要があるのです。

すっと体を抜け出して、自由に動き回れる人は、一瞬にして二つの身体を、同時に抜け出しているのでしょう。

私が興味が惹かれるのは、何故第二の体が、存在しているのかということです。

人間が心と体だけで、構成されているのであれば、第二の体は必要ないでしょう。

でも、実際に第二の体があるということは、恐らく心と体だけでは、一つになるのが困難なのだと思います。

つまり、第二の体というのは、心と体を結びつける、膠(にかわ)のような役割があるのでしょう。

心と体では、エネルギー的に質が、異なり過ぎているのでしょうね。

でも、これは心と体だけの話ではなく、心が属している空間と、体が属している空間というものがあって、それぞれの波長と呼べるような、空間の質が違うということを、意味しているのです。

そのことから言えるのは、世界には少なくとも、肉体が属する空間と、第二の体が属する空間と、心が属する空間の三つが、重なり合っているということです。

心と言っても、様々な心があるでしょうから、心の世界もまた、それぞれの心の状況に応じた、いくつもの世界が重なっていると、考えることができます。

それは、この世界には無数の世界が、重なっているということです。

この世界に慣れ親しんだ人々は、世界というものが、この世界一つだけだと信じているでしょう。

しかし実際は、そうではないのだということを、体外離脱体験が示してくれています。

体外離脱を体験できない人は、そのことを残念に思うか、自分には関係のないことだと、受け止めるかもしれません。

でも、体外離脱ができなくても、体外離脱が示している世界観を、自分のものにすることはできます。

そして、そういう世界観を持つことこそが、直接体外離脱をすることよりも、実は重要なのだと私は思うのです。

体外離脱で体験することは、結局は死んでこの世を離れれば、誰しもが体験できることです。

しかし、生きている状態で、重なった他の世界を認識できるというのは、かなり特別なことでしょう。

これは死んでしまっては、できないことです。

認識が感覚に変われば、さらに素晴らしいことでしょう。

それはこの世を離れた人たちの、感覚に近づくことです。

死んでいないのに、死んだ人たちと同じような感覚を持つのは、人類の進化と言えるでしょう。

個人的には世界観の革命となり、これまで悩んでいたことが、悩みでなくなるのは、間違いありません。

人生は感謝と喜びに、満ちたものになるでしょう。

矛盾が導いてくれること その3

さて、矛盾という言葉の由来になった、どんな盾でも貫く矛と、どんな矛でも防ぐ盾の話ですが、みなさんは、やはりこれを矛盾と考えるのでしょうか。

客を騙して、ろくでもない品を売ろうとする者の、売り口上ですから、矛盾も何も、ただのでまかせですよね。

でも、本当にこのような矛や盾が、実在するのかどうか、考えてみると面白いですよ。

ここでいう矛や盾というものは、一種の象徴ととらえます。

つまり、矛は攻撃を意味し、盾は守備を意味します。

どんな盾でも貫く矛というのは、どんな守備でも打ち砕く攻撃と、言い換えることができます。

また、どんな矛でも防ぐ盾というのは、どんな攻撃でも跳ね返す守備だと、言うことができます。

これらが矛盾だと思うのは、攻撃と守備が別々のものだと、考えているからですね。

実は両者が同じものだとすれば、それが攻撃に見えるのか、守備に見えるのかは、見る者の主観によるわけです。

たとえば、ファンタジー映画などでは、よく愛の力というものが、取り上げられますよね。

悪の帝王などが、暴力的に攻撃して来るのに対し、愛の力で団結し、これを打ち負かすというものです。

でも、この場合の打ち負かし方は、やはり暴力によるものです。

愛そのものは、敵の力に耐え抜くための力、すなわち守備の力として、受け止められています。

ところが、暴力で相手を支配しようとする者にとって、何が怖いかと言うと、愛なのです。

仲間たちの間に愛が広がると、誰も従わなくなり、軍団は崩壊してしまうからです。

悪の帝王にとって、これはどんな兵器よりも、恐ろしい攻撃でしょう。

愛による勝利というものは、こういうものであり、相手と同じ武力を用いて、相手を制圧することではありません。

しかし、愛そのものは、攻撃の力でも守備の力でもありません。

愛は道具でもなければ、武器でもないのです。

愛は、愛です。

でも、愛こそが最強であり、愛に抗うことを試みても、勝利を収める者はいません。

何故ならば、愛というものは、この世界のエネルギーそのものであり、エネルギーとしての私たちの本質だからです。

つまり、愛を感じるというのは、自分自身の本来の姿を、見せられたのと同じなのです。

自分自身に抗えるものなど、いないでしょう。

だから、武器でもない愛は、最強の矛であると同時に、最強の盾となるのです。

矛盾の話って、面白いでしょ?

矛盾が導いてくれること その2

人間には目が二つあります。

人間以外でも、動物の多くは目を二つ持っています。

どちらか片方の目だけで、何かを見ると、テレビの画面を見ているように、距離感がわかりにくくなります。

しかし、両方の目で見ると、世界は立体的に見え、私たちはそこに、空間を認識することができます。

これは今流行のバーチャル世界でも、できることです。

両方の目に異なる情報を伝えることで、あたかもそこに空間があるように、認識させるのです。

これはある意味、矛盾を解消することで、産み出された感覚と言えるでしょう。

何が矛盾なのかと言うと、右目と左目の位置が異なるために、それぞれの目がとらえる視覚情報は、微妙に違っているわけです。

双方の目が、自分が映している世界が、本物だと言い争ったとしたら、頭の中は混乱するでしょう。

しかし、頭は双方の言い分を認め、どちらも正しいと理解した上で、二つの視覚情報に基づいて、立体的な空間というものを、認識しているのです。

視覚以外の感覚についても、同じことが言えます。

嗅覚、味覚、聴覚、触覚などの感覚は、これが自分の感じた世界だと、主張しています。

それぞれの感覚の言い分だけを聞いたとすれば、世界がどんなものかは、さっぱりわからなくなるでしょう。

しかし頭の中では、それらを全て正しいと認め、うまく統合して、私たちの世界観を産み出しているのです。

面白いと思いませんか?

あまりにも当たり前過ぎる、私たちの世界観は、様々な感覚情報をまとめることで、創られているのです。

もし、ここに未知の感覚が加わったとすれば、そこには新たな世界観が創られるわけです。

そんな感覚など、あるものかと決めつけて否定することは、ナンセンスです。

動物や植物、あるいは微生物たちには、人間が理解できない感覚があるでしょう。

彼らには彼らなりの世界観があり、人間とは別の世界を感じて生きているのです。

幽霊を見たり、異世界の存在を感じたり、閃きのような形で新しい概念を受け取れる人たちは、通常の人とは異なる感覚を、持ち合わせていると思われます。

と言うか、恐らくそれは、誰にでもある感覚でしょう。

ただ、ほとんどの人が、その感覚を無視しているのです。

たとえば、目の前の空間に、何もないと思う人と、そこには空気が存在していると、考える人との違いです。

何もないと思う人も、風を感じていますし、呼吸もしています。

それでも空気が当たり前過ぎて、無視してしまうのです。

それと同じで、私たちも本当は感じているはずの感覚を、日常生活に必要ないと受け止めて、無視しているわけです。

でも、目に見える世界だけでなく、もっと別の大きな世界の存在を、認識しようとしている人たちは、この感覚の存在に気がつくのですね。

五感と同じで、感覚は鍛えれば強くなりますし、鍛えなければ衰えてしまいます。

霊能者や超能力者と呼ばれるような人たちは、感覚が研ぎ澄まされているのでしょう。

だからと言って、彼らが特別なわけではありません。

私たちと同じ人間です。

彼らを特別視するということは、自分自身の感覚を否定しているのと、同じ意味になります。

彼らの存在が意味するところは、私たちにも同じことができるのだ、ということです。

彼らはある意味、指導者であり教師です。

大切な事は、彼らの能力を認め、受け入れることで、新たな世界観を持ち、自分自身の可能性を切り開くことなのです。

矛盾が導いてくれること その1

辻褄が合わないことを、矛盾と言います。

有名な矛盾の説明に、どんな盾(たて)も貫く矛(ほこ)と、どんな矛も防ぐ盾があるとして、その矛でその盾を突くと、どうなるのかというものがあります。

これは武具を売る商人が、適当なことを言って、客を騙そうとしていたところが、客から矛盾を追及されて、返答ができなくなったという逸話です。

このため、矛盾という言葉は、矛と盾を合わせたものになっています。

警察官や裁判官が犯罪を犯したり、子供を守る立場の親や先生が、子供を虐待したり、国民のために働くと宣言したはずの政治家が、私腹を肥やしていたりと、世の中は矛盾だらけです。

個人的には、愛しいはずの人に暴言を吐いたり、乱暴するという人もいるでしょう。

これも矛盾です。

人類なんか滅びればいいと考える者が、家族を守ろうとするのも矛盾です。

でも結局、矛盾というものは、人間の思考や行動においてのみ、生じるものです。

それは人の心が、枠にはめられるものではなく、様々な要素が混在しているということを、示しているのです。

これはこうあるべきだなどという理屈は、通用しません。

人の心には、強い部分と弱い部分があり、そのことを知っておかないと、社会における矛盾を理解することは、できないでしょう。

また、自然界の現象や出来事には、一見矛盾するように見えるものが、あったとしても、それは人間の理解能力が、低いというだけに過ぎません。

たとえば、リンゴは木から落ちたのに、月は空に浮かんだまま落ちて来ない、というのは、今の人には当たり前のことですよね。

でも、昔の人には不思議なことだったでしょう。

もちろん、それを当たり前と思わず、気にする人にとってはですが。

その矛盾から、万有引力の法則に気づいたのが、ニュートンです。

この法則により、リンゴは落ちるのに、月は落ちないという矛盾は、解消されたのです。

かつて、この世界は平面だと信じられていました。

しかし、多くの賢人たちは、地球は丸いと唱えていました。

そして大航海時代に、世界を一周した船が現れたことで、地球球体説が直接的に証明されました。

世界が平面だと信じている者にとっては、遠くへ向かったはずの船が、反対側から戻って来るのは、大いなる矛盾だったでしょう。

しかし、地球は丸いという発想を受け入れることで、この矛盾は解消されたのです。

また、光や電子は、とても小さな粒だと、昔は考えられていました。

ところが実験によって、これらが波の性質を持っていることが、わかったのです。

私たちにとって、波というものは、何かが揺れたり、振動する様子を言います。

そこには波を起こす実体が、存在します。

たとえば、水面の波を起こすのは水であり、水分子です。

声や音は空気中を伝わる、音波という波であり、これは空気の分子の振動が、伝わっているわけです。

ですから、真空状態では、声や音は生じません。

地震は地面の揺れであり、地殻を構成している石や岩などが、振動を伝えているのです。

このように、一般的な感覚では、波は現象であって、波を生じさせる何かの存在が必要です。

しかし、光や電子にはその何かがありません。

どちらも波なのです。

しかし、小さな粒子のような性質も持っています。

これは矛盾であり、謎です。

でも、これが矛盾のように思えるのは、私たちの思考に、物質とは形のあるものだという概念が、しっかり根付いているからなのです。

それ以上は分解することができないと、言われていた原子が、今では多くの素粒子という、微少なエネルギーの集まりであることが、知られています。

素粒子には形はありません。

ですから、エネルギーとしか表現ができません。

そして、これらも波の性質を持っています。

つまり、光や電子もこれと同じことで、波か粒子かではなく、エネルギーなのですね。

波や粒子という概念は、日常の暮らしの中から生まれたものです。

それは物事の本質ではなく、人間が感知し得た、本質の一つの側面に過ぎません。

たとえば、水は置かれた条件によって、固体にもなれば、液体にもなり、気体にもなります。

どれか一つの状態しか知らない人にとっては、これらが全て同じ水だとは、理解できません。

水とは固体なのか、液体なのか、気体なのか、という議論が巻き起こるでしょう。

でも、それらは全て、水というものの一つの側面に過ぎません。

このように、一見矛盾に思えるようなことは、新たな理解へつながり、それによって世界観も変わって来るのです。

何かが矛盾に見えた時、どちらか一方を、そんなの有り得ないと、切って捨てるのではなく、双方が成り立つような受け止め方を、模索するべきでしょう。

あなたの守護神

守護神あるいは守護霊という言葉を、聞かれたことがあると思います。

他にも支配霊とか指導霊とか、似たようなものがありますよね。

でも、そういう表現は何となく宗教的な臭いがしますし、明白な上下関係を示されているようで、あまり好ましいとは思えません。

ただ、目に見えない世界や、目に見えない存在のことは、普通の人にはわかりません。

また、わからない世界のことを、表現する言葉などありませんから、どうしても限られた言葉で、表現するしかないのでしょう。

でも、そうなると、やはり宗教的になったり、上下関係があるように、聞こえたりしてしまいます。

そもそも、私たちはこの世界に生きていますから、何でもこの世界を基準に考えます。

ところが、私たちの本質は心であり、本来は姿形を持たない存在なのです。

ですから、守護霊などという言葉で表現される存在も、私たちと同等の存在なのかもしれません。

彼らをこの世界に生まれて来る前の、親しい仲間であったり、自分の分身のような存在であると、考えることもできるのです。

この世界が一種の学習ゲームだとしましょう。

姿形を持たない存在にとって、姿形で成り立つこの世界は、とても興味深く魅力的なはずです。

姿形を持つということが、どういうことなのかを、知らないのですからね。

そこで誰かがこのゲームに挑戦したとします。

ゲームにまだ参加していない者や、既にゲームを卒業した者などは、現在挑戦中の者のすぐそばにいて、みんなで見守ったり応援したりするでしょう。

それが守護神や守護霊、あるいは支配霊や指導霊などという言葉で、表現されるのではないかと思うのです。

その中でも、一番中心的な存在は、本来の自分自身です。

私たちはこのゲームに参加してはいますが、参加している自分というものは、本来の自分のごく一部なのです。

残りの自分は、今でも姿形のない世界にいて、この世界の自分にいろいろ指示を出すのです。

言ってみれば、私たちは探査機で、司令塔が別の所にあるというわけです。

その司令塔をこちらの世界の言葉で表現すると、無意識と言うのですね。

私たちが無意識とのつながりを感じている時は、周辺にいる他の応援部隊の存在も、認識しやすいと思います。

それは誰もいないはずの、自分の傍らに立つ気配のように、感じるかもしれません。

あるいは、頭の中で道を示そうとする良心として、受け止めるかもしれません。

守護神や守護霊とは、私たちを守ってくれる存在だと、考えられがちですが、彼らは何が何でも、私たちを守ってくれるわけではありません。

この世界で生きるか死ぬかということは、私たちにとっては、何より大切なことに思えます。

でも、彼らにとっては、そんなことよりも、この学習ゲームで、何を学び取るかということの方が、遥かに重要です。

もちろん、死ぬということは、このゲームを止めることになりますから、それ以上の学習は続けられなくなります。

目的を達成できたのであれば、それで構わないのでしょうが、そうでない限りは、学習を続けられた方がいいわけです。

そういう意味では、彼らにとっても、私たちが生き続けることが、望ましいでしょう。

でも、そのためには私たちが、彼らとのつながりを、保つ必要があります。

それは無意識の指示に従うこと、つまり、自分の本音で生きることです。

そんな状態の時にあって、彼らは初めて、守護神や指導霊としての、役割を果たすことができるのです。

彼らが懸命に応援したり指示を出したとしても、こちらが聞く耳を持たなければ、どうしようもありません。

目の前に危険が迫っていても、頭からその中へ、突っ込んで行くことになるでしょう。

時に、くつの紐が切れるとか、誰かに呼び止められるとか、という偶然によって、奇跡的に危機を回避できることがあります。

それは彼らが助けてくれたわけですが、単に助けたということではなく、自分たちの存在を、認識してもらおうとしているのです。

ああ、助かった、不思議なこともあるものだ。

という感じで終わってしまっては、意味がありません。

どうして助かったのかということを、深く考えて欲しいし、自分たちとのつながりを、思い出してもらいたいのです。

誰にでも、守護神や守護霊と呼ばれる存在はいます。

でも、彼らをそのように見るのではなく、ゲームに夢中になっている自分を、横で声を枯らして応援してくれている、仲間がたくさんいるのだと、考えてみて下さい。

この世界で独りぼっちでいるように感じていても、決してそんなことはないのです。

あなたの周りには、あなたの守護神たちが、いつも寄り添って応援してくれているのです。

守護神とは、そういうものだと思います。

常識を見直そう

常識とは何でしょう。

辞書や辞典で調べてみると、結構小難しい表現をしているものが多く、案外わかりにくいものなのだと知りました。

一般には、常識と言えば、その社会で生きて行くのに、知っていて当然とされる知識や慣習、ルールなどのことでしょう。

みんなが知っているはずのことですから、常識を知らなかったりすると、こんなことも知らないのかよ、と小馬鹿にされてしまいます。

しかし、常識というものには、様々なものが含まれています。

安定した平和な社会を築くための、お互いの気遣いが、常識と表現されることは多いでしょう。

しかし、経験に基づいた個人的な見解であったり、偉い人の発言を鵜呑みにしただけのものも、少なくないと思います。

なるほどと思えるものであれば、いいのですが、そうは思えないようなものも、あるでしょう。

いずれにしても、常識という言葉を使う場合、その人にとっては、それが当たり前のことなのだ、という意味になります。

社会的ルールに基づいたものであれば、多くの人がその常識に同意するでしょう。

そうでない場合は、発言者が自分の正当性を、強調したいだけのこともあります。

気をつけないといけないのは、常識という言葉は、水戸黄門の印籠のような効果が、あるということです。

自分が知らないことで、これは常識だと言われると、とりもなおさず、ははぁっと平伏してしまいたくなるのが、常識というものです。

しかし、常識の中には、社会的なものから個人的なものまで、様々なものが混在しています。

それに、日本では常識であっても、外国であれば、常識とは見られないこともあります。

とにかく、常識というもので、自分が束縛されているように感じたり、肩身の狭い思いをしているならば、その常識の根拠を、確かめてみなければなりません。

どうして、それが常識なんだよ、と言いたくなったとしても、そこに正当な理由があり、自分がそれに納得できれば、それで苦痛な思いをすることは、なくなるでしょう。

納得できないものを、常識という言葉の威力で、有無を言わさず押しつけられるから、苦痛になるわけです。

もし、納得できる根拠がないのであれば、それは相手が自分の言い分を通したいがために、勝手に常識という言葉を、使っているだけです。

そんなものに従って、つら思いをする必要はありません。

自分の好きなようにすればいいのです。

当然、相手からはボロクソに言われるでしょう。

でも、言わせておけばいいのです。

付き合うことは、ありません。

他人を気遣うことはしても、他人の目を気にすることは、ないのです。

この二つは、似て非なるものなのです。

また、絶対的な意味での常識というものは、存在しません。

所が変われば、あるいは時代が変われば、それまでの常識が、常識でなくなったりもするのです。

常識というものは、その程度のものなのだということを、押さえておけば、常識というものに振り回されて、人生に悩むことはなくなるでしょう。

常識を自分の価値観に取り入れるならば、その根拠を確かにしておくことです。

また、必要がなくなれば、いつでも手放せるように、しておくことが大切です。

そうでなければ、こんなの常識じゃないか、となって、しなくてもいい争いになったり、嫌な気分になったりします。

常識が通じない人と出会ったら、その人の背景にあるものを、理解する姿勢が必要です。

あるいは、その人を通じて、常識が常識でなかったことを、学べるかもしれません。

とにかく、常識という固定的な観念に、自分の人生の主導権を、握らせないようにしましょう。