積極的に楽しむ

楽しんでいますかと尋ねられると、何人の方が、楽しんでいますよと答えられるでしょうか。

毎日が同じことの繰り返し。

生きることで精一杯。

楽しむ余裕なんて、ありません。

こんな人は少なくないでしょう。

では、楽しんでますと答える人は、どんな楽しみ方をしているのでしょうか。

友だちとお酒を飲んだり、カラオケに行ったりすることですか。

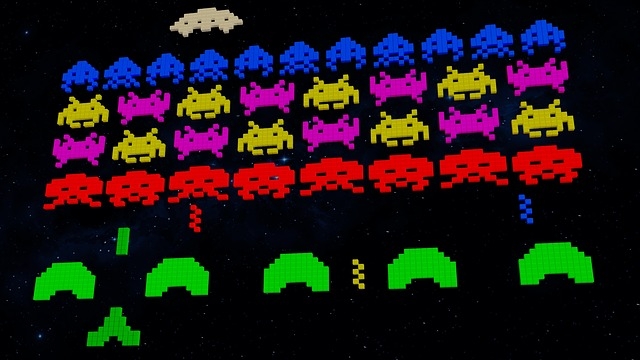

スマホやコンピューターなどで、ゲームをすることでしょうか。

ネットサーフィンというのもありますね。

インターネットで様々な動画を見たり、ブログを読んだりする人は、多いと思います。

あとは、仲間と野球やサッカー、バレーボールなどのスポーツをする。

登山やハイキング、サーフィンなど、自然を相手に楽しむ。

囲碁や将棋、チェス、トランプ、ボードゲーム、カードゲームなどのゲームをする。

映画を観たり、読書をしたりもありますね。

美術館や博物館も面白そうです。

陶芸や絵画、音楽などを自分でやるのも楽しそうですね。

人生の楽しみ方には、いろいろありますが、その中には、消極的な楽しみ方と、積極的な楽しみ方があると言えます。

消極的な楽しみ方と言うのは、別の言い方をすると、受け身的な楽しみ方でしょうか。

映像やゲームなど、与えられた情報を楽しむだけのものです。

これに対して、積極的な楽しみ方というのは、自分からどんどん楽しみを、追求して行くようなものです。

同じことを繰り返すのではなく、毎回新たな発見がある、あるいは発見を求めるようなものですね。

美術館や博物館巡りなどは、こちらに属しているように思えます。

囲碁や将棋などの思考ゲームや、スポーツなども、ただの勝負事ではなく、いろいろ学びがあります。

自分で何かを創り出すということも、新たな発見でしょう。

しかし、そんな学びができるかどうかは、それを楽しむ人の姿勢によります。

思考ゲームと言っても、同じパターンの思考しかしない人は、新たな発見や学びとは出会えません。

スポーツでも、ただ勝ち負けにこだわるだけの人には、他に得られるものはないでしょう。

友人とお酒を飲んで、毎度同じような愚痴をこぼしたり、どうでもいいような話をするだけでは、楽しみと言うより、ただの習慣に過ぎません。

でも、友人との会話の中で、何かが発見できたり、新しい何かが生み出されるのであれば、それは間違いなく、積極的な楽しみと言えるでしょう。

積極的に楽しむと、いろんな思考をするようになり、新たな価値観が生まれます。

それは心が成長していると、見ることができます。

逆に考えれば、消極的な楽しみの場合、成長の時間が止まっているのですね。

ただ、機械的に同じような時間、同じような日々が、繰り返し流れて行くだけです。

本人にすれば、毎日が楽しいと思うでしょうし、心が成長しようがしまいが関係あるかと、言いたくなるでしょう。

余計なお世話ですよね。

確かに、個人の自由なので、それがだめだとは言いません。

でも、積極的な楽しみを覚えた人は、絶対にそちらの方がいいと思うはずです。

また、そういう思考をするようになると、仕事でも何でも、同じような思考をするようになります。

つまり、何でも自分で考えてするようになるので、どんなことでも楽しみながら、できるようになるのです。

困った状況に立たされても、それを乗り越える力が、つくようにもなります。

さらには、自分が何を求めているのかも、わかりやすくなります。

自分から楽しさを追求して行く、積極性を持つよう心掛けることは、それぞれの人生を輝かせますし、生きる喜びを知ることになるでしょう。

お手本の生き方

アメリカ大リーグで活躍する、大谷選手。

投打の二刀流で、日本だけでなく全米を沸かせています。

オールスターゲームにも選出され、そこでも異例のバッターとピッチャーの二役で登場。

その前日にもホームラン競争に出場して、ファンを喜ばせました。

大谷選手の獲得を目指していたチームは、エンゼルス以外にもありましたが、ご本人が希望する二刀流を認めてくれたのは、エンゼルスだったそうですね。

他のチームであれば、多額の契約金をもらえただろうに、契約金が少ないエンゼルスを選んだのは、彼がお金よりも二刀流を望んだということでしょう。

夢が叶った大谷選手は、ホームランも全リーグのトップを走っておりますし、ピッチャーとしての実力も認められています。

また、ホームランを打つかと思えば、バントヒットをしたり、盗塁をしたりと、できることは何でもありとばかりに、本場の野球を思いきり楽しんでいるようです。

その彼が、ホームラン競争で得た賞金約1600万円を、30名ほどの球団職員に、日頃のお世話になっているお礼だと、配ったという報道があり、みんなを驚かせました。

大谷選手は元々お金には、あまり関心がないと、テレビで解説されていたのを聞きました。

言い換えれば、自分が何に関心があるかが、はっきりしているのですね。

また、自分一人の力で大きくなったわけではない、ということも理解しており、周囲の人への感謝の気持ちを忘れません。

大谷選手が見せる様々な活躍は、注目に値しますが、本当に注目されるべきは、彼の人間性であり、生き様でしょう。

実際、さりげなくゴミを拾ったり、誰にでも挨拶をしたり、決していばらないで、常ににこやかで謙虚な姿勢は、敵チームのファンでさえも味方にしてしまうほどの、魅力になっています。

多くの人、特に子供たちが、彼に憧れ、彼の姿勢を真似るようになれば、アメリカ社会を変えてしまうほどの、影響力を及ぼすということです。

上に立つ者が強制的にさせるのではなく、人々が自主的に彼のような生き方を、目指すようになれば、本当に素晴らしいことだと思いますし、きっとそうなると感じます。

大谷選手に自覚はないでしょうが、彼は野球を通じて、人々の心を引き上げて一つにする役割を、担っているような気がします。

これからも、大谷選手を応援したいと思います。

死を覚悟する その3

テレビゲームは、それが終了しても、自分という存在が確保されています。

つまり、ゲームが終了したからと言って、ゲームを楽しんでいた自分が、消滅するわけではないのです。

ゲームの中のキャラクターは、ゲームが終わると、そこでおしまいになります。

でも、ゲームをしていた人自身は、ゲーム機の前に座ったまま、自分が楽しんだゲーム内容を、振り返るのです。

映画にしても同じですね。

映画が終わると、そこで物語は終了し、映画の中の登場人物の動きは、そこで止まってしまいます。

でも、映画を観ていた人は、映画の感動を胸に、その後も活動を続けます。

これと同じように、人生を一種のゲームや映画と見なすならば、人生が終わった後も、体験した人生を振り返る、自分の存在が必要です。

つまり、人生を終えても、その人自身が消滅するわけではない、という事実が必要になります。

言い換えれば、それはこの世界とは別の、いわゆる、あの世があるということですね。

あの世があると考えるのか考えないのか、それは人によっていろいろでしょう。

どのように考えても、それはその人の自由です。

ただ、あの世があると考える人と、考えない人とでは、この世で活動している自分というものや、自分が置かれた世界についての、受け止め方が全く異なるでしょう。

あの世があるのかという議論は、脇に置いて考えると、あの世があると受け止める方が、この世での自分を、客観的に眺めることができると思います。

客観的に眺めるということは、離れた所から冷静に見ることですから、離れた所がなければ、できません。

世界がこの世しかなく、自分の存在は、この世にしかないと限定してしまいますと、この世にいる自分を、客観的に見ることはできません。

どんなに客観的に見ようとしても、土台がこの世にあるわけですから、本当の意味で客観的には、なり得ないのです。

経済的に苦しい。

周囲からどんな目で見られるのか。

みんなと同じような楽しい思いができない。

そんな気持ちが絡んで来ると、自分自身をそんな価値観を基準に、見てしまいがちになります。

もちろん、この世やあの世など関係なく、世間のことなど全く気にしないで、我が道を行くとばかりに、人生を歩んで行く人もいます。

でも、そういう人は、かなり強い精神力を、持ち合わせている人なのです。

世の中の価値観で生きている人が、同じようにするのは、むずかしいと思います。

そんな人たちが、我が道を行こうとするならば、世の中の価値観に縛られず、客観的に自分を見つめることが、求められます。

あの世の存在を前提にすることで、自分を客観的に見ることができるのならば、あの世を大いに活用すれば、いいのではないでしょうか。

あの世を考えることが、宗教につながると、警戒する人もいるでしょう。

でも、宗教とは関係ありません。

宗教は人々から思考力を奪います。

疑うことを許しません。

有無を言わさず、神への従順を求めます。

自分であの世について考えるのは、個人の自由です。

あの世なんて、ないかもしれないと思っても、責められることはありません。

あの世がどんな所なのか、それぞれが好きなように、想像していいのです。

思考の主導権、選択権は、常に自分自身にあります。

自分の自由意志によって、苦しみの人生を喜びの人生に、変えることができるのなら、そうすることに何の問題があるのでしょうか。

強制はしませんが、人生に悩む人には、あの世の存在と、自分というものについて、一度深く考えてみることをお勧めします。

死を覚悟する その2

ゲームには制限時間というものがありますよね。

限られた時間の中で、いかに点数を稼ぐのか、あるいは目的を達成できるのか。

時間が限られていることは、初めからわかっていますから、ゲームを始める人は、全力でゲームに集中します。

他の余計なことは考えません。

自分の目標を目指して、出せる力を全部出そうとするでしょう。

人生を一種のゲームととらえたならば、死というのは、制限時間のことですね。

制限時間があると、わかっているゲームと同じですから、死を意識できる人は、人生を無駄なく生きようとします。

ただ、人生をどのようなゲームととらえるかで、その楽しみ方は変わって来るでしょう。

人生を誰かと競うものだと考えるなら、競争に勝ち残ることに、夢中になります。

家族や仲間と共にいることが、人生だととらえる人は、一緒にいる人々と楽しむことを、常に考えます。

人生は探求だと受け止める人は、日夜何かの研究に没頭するでしょう。

死をどのようにとらえるのかは、人によって様々ですが、死が人生というゲームの、終了を知らせる合図であることには、間違いありません。

人生は限られていると自覚している人は、それぞれが活き活きと暮らしていると思います。

それに対して、人生に終わりがあることを、自覚していない人は、何となく生きてしまいます。

流行に流され、世の中の動きに翻弄され、何かがあっても、自分で決断ができません。

何故自分が生きているのか、どうして今ここにいるのか、理解できないまま不安になります。

自分が何をしていいのかわからず、気だるさを感じたりもします。

それでも、自分に死が迫っていると悟ると、自分の人生は何だったのかと、振り返ることになるでしょう。

もっと違った生き方が、あったのではないだろうか。

あの時、ああいう風に決断していれば、どうなっていたのだろう。

もし、今度生まれ変わることがあったなら、その時はこんな風な生き方をしてみたい。

そんなことを考えるのは、ようやくではありますが、生きるということに目を向けるようになった、ということです。

死が迫っていても、まだ訪れていないのであればチャンスです。

新たなことを、生まれ変わってからするのではなく、残された時間を、そこに費やすのがいいでしょう。

もったいないですからね。

場合によれば、そうすることで活力を取り戻すことができ、迫っていたはずの死を、遠ざけることになるかもしれません。

ゲームで言えば、時間が延長されるということです。

負けると思っていた試合で、土壇場で同点に持ち込み、試合時間が延長されたなら、その時間は、それまでよりも気合いを入れるでしょう。

それと同じで、死が迫っていても、あきらめることはありません。

どうやったら死を遠ざけるか、と考えるのではなく、残された時間を、いかに自分らしく生きるのか、ということに焦点を合わせるのです。

それが、ゲームを逆転勝利へと、つないでくれるかもしれません。

勝利とは、人生に満足するということです。

敗北とは、人生に悔いを残すということです。

ただ、この勝利や敗北というものは、人生をどのようなゲームと受け止めるかで、違って来ます。

あるゲームでは敗北と見られる状況でも、違うゲームのルールでは、それこそが勝利だという場合があるのです。

要は、自分が人生をどのようなゲームと、見るかなのです。

いずれにしても死は、それぞれの人に、人生というゲームをしていたのだと、気づかせてくれます。

また、そのゲームは人それぞれで、自分のゲームは自分だけのものだと、わからせてくれるのです。

不安になったり、気だるくなるのは、結局、自分が誰のゲームをしているのか、わからないからなのです。

みんなが同じゲームをしていると受け止めるのは、単なる思い込みです。

また、ずるいことをしてゲームの勝利者になりたい、と考える人たちの策略に乗せられて、いつの間にかすり込まれた妄想です。

死は、そのことを私たちに教えてくれているのです。

君は一体、誰のゲームをしているのか。

自分のゲームはどうなっているのか。

もうすぐ時間がなくなるが、それで構わないのか。

こんな言葉を、死は投げかけています。

死を理解し、受け入れるということは、自分のルールで自分の人生を、楽しみながら生きるということに、つながります。

そういう生き方が、できるようになれば、死は恐怖の象徴ではなくなります。

死は単なるジェットコースターの、終着駅に過ぎないのだと、わかるようになるでしょう。

死を覚悟する その1

普段、死について意識することは、あまりないと思います。

自分や家族、親しい人たちが、この世からいなくなることなど、ほとんど考えることなく、日常生活に埋没している人が、多いのではないでしょうか。

生きることに一生懸命で、そんなことを考えている暇はない?

楽しいことなら考えたいけど、怖いことは考えたくない?

考えたところで、よくわからないから、考えるだけ無駄?

いろいろ言い分はあるでしょうが、死はいつか必ず誰にでも訪れます。

死について何も考えていない人にとって、死の匂いは常に唐突であり、いきなり奈落の底へ突き落とされたように感じるでしょう。

突然取り上げられた時間。

まだ先があると信じていた時の、試合終了のホイッスル。

そこにあるのは、怒りと悲しみ、そして絶望です。

何で自分が?

どうして今?

いつかは必ず死が訪れるのはわかっていても、いざ自分の番が来ると、心の中はかき乱されます。

自分ではなく、大切な人の死でも、同じことです。

いつもその人が、そこにいるのが当たり前だと思っていたのに、その人が突然いなくなってしまう。

それはまるで、心が引き裂かれるようなものでしょう。

その人が亡くなったあと、心には大きな穴がぽっかりと開き、いつまで経っても埋めることができません。

自分の死でも、大切な人の死でも、残されるのは後悔ばかりです。

でも、何を後悔するのでしょうか。

こんなことになるのなら、こうしておけばよかった。

こうなるのがわかっていたら、絶対こうしていたのに。

死ぬなんて思っていなかったから、あんな態度を取っていた。

こんな感じのことを、悔やんでしまうのではないでしょうか。

でも、考えてみて下さい。

死ぬとわかっていたなら、Aという生き方をするのに、わかっていなかったから、Bという生き方をする。

これって変だと思いませんか。

Bという生き方を選択し、それをAに変更できないのであれば、死ぬとわかっていようがいまいが、関係のないことです。

Aに変更できるのであれば、死に関係なく、初めからAの生き方をすれば、いいですよね。

それを、死という取り返しがつかない状況になるまで、変更しないまま放って置き、死が迫ってから、慌てたり後悔したりするのは、考えてみれば愚かなことでしょう。

本当にやりたいことがあるのなら、死というものを持ち出さずに、元気なうちから、そうすればいいのです。

誰かを大切に想うのであれば、死が訪れるのを待たないで、普段から相手のことを、大切にするべきでしょう。

映画やドラマ、物語などには、よく死が登場します。

その中で、やはり死は何が大切なのかを、教えてくれています。

それなのに、実際の暮らしの中では、せっかくの教えを無駄にして、世の中の流れに乗ったまま、物事を深く考えずに生きてしまうのです。

死は誰にでも訪れます。

でも、それがいつどのような形で、訪れるのかはわかりません。

死について、いつも考え続ける必要はありません。

しかし、生きていることが当たり前だと、勝手に思い込むのは、やめた方がいいでしょう。

自分にしても、大切な人にしても、いつ死が訪れるのかは、わからないわけです。

一日一日を悔いのないよう過ごすこと。

それが、何より大事なことなのです。

精神エネルギーの物質化 その3

幽霊の思念が、空間に作用して、生前の肉体を再現できるのは、この世界そのものが、精神エネルギーだからだと言えるでしょう。

つまり、物質エネルギーは精神エネルギーでもあるのです。

生きている人間の体や、他の動物や植物、あるいは大地や海、大気などは、私たちが生まれるより、ずっと前から存在しているものです。

幽霊のように、いきなり空間から、作られたのではありません。

それらは全て、物質エネルギーで構成されています。

物質エネルギーが精神エネルギーであり、元々は全てが形を持っていなかった、としましょう。

すると、現在、形態を持つ全ての存在は、何者かの思念によって、生み出されたと考えることが、できるのではないでしょうか。

幽霊が自分の体を創るのと、基本的には同じ理屈です。

ただ、幽霊が創るのは、精々自分の体や、自分に関係した物だけでしょう。

しかし、この何者かは、私たちが知らないような、宇宙の星々を創ったのです。

それが何らかの知性体であるとしても、人間には想像もつかないような、高度な知性を備えた知性体に違いありません。

その知性体が生み出したのが、この時空間で、人類の集合意識は、その時空間を利用して、自分たちの世界を、築いて来たのではないでしょうか。

言ってみれば、高度な知性体が提供したものは、コンピューターの基板になるWindowsのようなものです。

人類の集合意識が創った世界は、Windowsを利用して創られた、アプリケーションプログラムのようなものでしょうか。

そして、私たちはそのアプリケーションプログラムの中の、一つのキャラクターなのです。

ゲームに参加しているだけでは、キャラクターを操作することしかできません。

でも、ゲームから外れて、プログラム操作ができるようになれば、規制のプログラムにはなかったイベントを、起こすことができるのです。

幽霊は規制のプログラムを離れながらも、まだゲームに未練があるため、自分だけのプログラムを創って、一人だけのゲームを続けているようなもの、なのかもしれません。

精神エネルギーの物質化 その2

私たちの世界で、真空と思われている空間は、本当は無限のエネルギーが、詰まっていると考えられています。

幽霊が思念の力で、この空間のエネルギーを使って、物質を作り出せるのであれば、私たちにも同じことができるはずです。

何故なら、幽霊は元々人間であり、私たちと何の違いもないからです。

違いがあるのは、肉体を伴っているかいないか、という点だけです。

と言うことは、私たちの思念による、空間への影響を、肉体が抑制していると考えることができるでしょう。

私たちの思念が集中されているのは、あくまでも自身の肉体です。

周囲の環境に対して、何等かの影響を与えるのは、肉体の活動を通して行われます。

しかし、私たちの思念の集中を、肉体から外すことができたなら、幽霊と同じことが、できるのかもしれません。

可能性があるのは、体外離脱体験でしょう。

肉体は眠ったままで、意識が覚醒している状態にある時、その意識を肉体から外すことができれば、それは肉体を持たない幽霊と、同じ状態だと言えます。

ただ、幽霊は肉体との関係が、完全に断たれていますが、体外離脱をする人は、生きているので、肉体との関係が断たれたわけではありません。

そこのところが、思念の時空間への影響に、関与しているのかどうかは、わかりません。

実験できるのであれば、やってみると、とても面白いと思います。

もし、できるということが確かめられたならば、意識や時空間というものの受け止め方が、これまでとは全く違うものになるでしょう。

それは、科学の進歩に留まらず、人間存在の意味や、あの世を含めた、別次元の世界の理解が広がり、人々の価値観や暮らし方が、大きく変わることと思います。

その変化は、人類の進化につながるものとなるでしょう。

精神エネルギーの物質化 その1

幽霊を信じる人もいれば、信じない人もいます。

ここでは、幽霊は存在するものとして、話を進めます。

幽霊とは、一度はこの世を生きた人が、肉体の死後も、姿を見せるものを言います。

一般的には、幽霊はネガティブな思念を持っていると、見られています。

でも中には、この世に未練があるわけではない人が、何かを伝えるために、幽霊の形で現れることもあるようです。

いずれにしても、幽霊が現れる時、つまり、死んだ者が姿を見せる時は、失われたはずの体が、そこに再現されるのです。

その姿は生きていた時と、全く変わらないこともあれば、向こうが透けて見えるような、希薄なこともあります。

あるいは、頭だけだったり、手や足だけだったりすることも、あるようです。

それを異様なことと見るのではなく、どういう仕組みで、そうなるのだろうと考えてみて下さい。

これは、とても興味深いことなのです。

何もないはずの空間に、体あるいは体の一部という、物質が創られるのです。

まるで、魔法みたいですよね。

私たちの体は、突然空間に創られたものではなく、両親の精子と卵子が一つになった、受精卵の分裂で創られます。

ですから幽霊の体は、生きている人間の体とは、似ていても異なるものです。

人間の体は本人が死んでも、腐って崩壊しない限りは、そのままの姿で残っています。

しかし、幽霊は突然現れもすれば、突然消えたりします。

もし、幽霊に協力してもらって実験ができるのなら、幽霊に髪の毛や血液を分けてもらい、それを顕微鏡などで調べてみたいものです。

とにかく、幽霊とは肉体を持たない、思念だけの存在のはずです。

姿を見せていなくても、その存在が感じられることはありますし、物音を聞かせたり、そこにある品を動かしたりすることも、あるようです。

これらは全て、物質エネルギーであるこの時空間に、思念によって与えられた影響と言えます。

幽霊を信じない人にとっては、そもそも、そんなことは有り得ない、という話でしょう。

しかし、人の本質は心であり、精神エネルギーであるとすれば、幽霊の存在は不思議でも何でもありません。

また、物質エネルギーもまた、一種の精神エネルギーだと考えれば、幽霊の思念が時空間に影響を及ぼすことは、大いに有り得ることなのです。

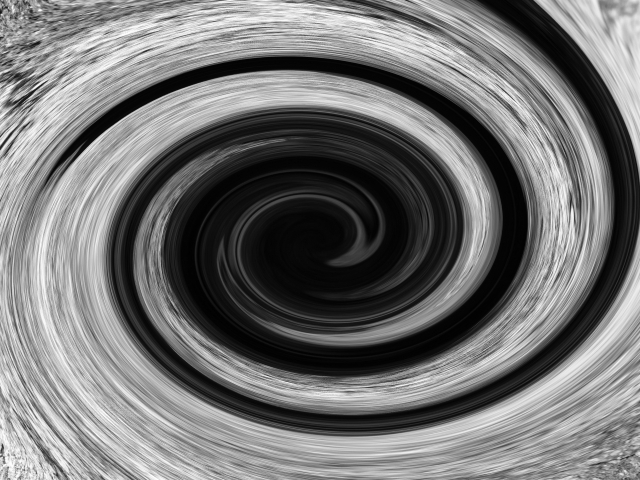

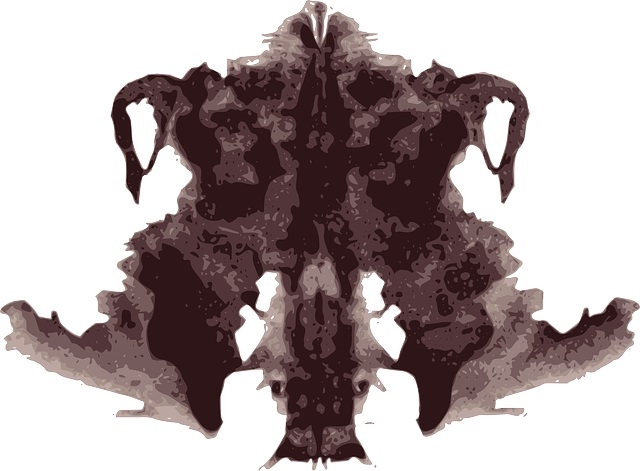

どう見えますか

これは有名なロールシャッハテストで、用いられる絵の一つです。

絵と言っても、意図的に描いたものではなく、インクを落とした紙を二つ折りにして、その紙を再び広げた時にできた、インクの染みです。

何の意味もないはずの染みですが、見る人によって、いろんなものに見えるわけです。

この絵は、あなたの目には、どのように映るのでしょうか。

二本足で立っている、獣のような怪物を、下から見上げているように見えますか。

それとも、ぺちゃっと腹ばいになった、牛かドラゴンでしょうか。

あるいは、大きなイノシシの顔ですか。

はたまた、二人の人間が互いによりかかって、陽気に踊っているのでしょうか。

全体を見るのか、部分を見るのか、部分を見る場合、どの部分に着目するのか。

そんなことで、ただのインクの染みは、いろんなものに見えて来るのです。

同じようなことは、実は私たちの日常でも、よく見られます。

ある人物の言動を見た時に、その人がどのような人間に見えるのか。

それは、その人の言動の、どんな所に着目したのかが、ポイントになります。

でも、それだけではなく、分析したり判断するための、自身の知識や情報、価値観などが、結果に大きく影響を与えます。

どこかのお店で、客の一人が店員に、食ってかかっていたとしましょう。

そこだけ見ると、悪質なクレーマーに見えるかもしれません。

でも、店員がこの客を小馬鹿にするような態度を、見せたのだとしたらどうでしょうか。

同じ光景が、全く逆の意味合いを、持つことになりますよね。

メールやラインなどで、付き合っている友だちが、たくさんいると自慢する人がいたとします。

対して、もう一人の人は、誰ともそんなやり取りをせず、いつも一人でいるとします。

友だちがたくさんいると言う人は幸せで、一人でいる人は孤独だと思いますか。

もしかしたら、友だちがたくさんいると言う人は、相手の方ではこの人を、友だちだとは認識していないかもしれません。

また、孤独に見える人は、自由気ままに楽しく過ごし、たまに気の合う人と、お酒を飲んだりしているのかもしれないのです。

そんな情報があるかないかで、状況の判断は大きく変わって来ます。

仕事が上手く行かなくなり、職場を離れざるを得なくなった時、その人は自分に自信を失うかもしれません。

また、将来への生活にも、大きな不安を抱えるとも考えられます。

実際、そのような経験をすると、多くの人が自信喪失になったり、不安になったりすると思います。

でも、職場を離れたことで、いろんなことに踏ん切りがつき、開き直って、それまでやりたかったことに、気持ちを集中させたとしたら、どうでしょう。

生活が楽になるとは言いませんが、あるがままの状態を受け入れることで、将来への不安を抱えたり、自信を失うということは、なくなるのではないでしょうか。

また、仕事を辞めなければ、ふんぎりがつかずに、いつまでもやりたい事を、やらなかったかもしれません。

仕事を辞めたお陰で、やりたい事ができるようになったのだとしたら、仕事を辞めたことは、悪いこととは言えないでしょう。

何故、そのような状況になっているのか。

自分がこれまで進んで来た道は、本当にそれでよかったのか。

今まで楽しいと思って来たことは、本当の喜びだったのだろうか。

そんなことを考えて、いろいろ確かめて行くと、今の自分が置かれた状況や、世の中の状態を、どう見て、どう受け止めるかが、変わって来ると思います。

それがとても不安に思えるのだとしたら、それは、不安になるような視点を、自分が持っているということです。

良くなる兆候なのだと受け止められるなら、それは、物事を深く眺める視点を、持っているということなのです。

さて、今のあなたが置かれている状況や、世界中の状況は、あなたにはどのように見えるのでしょうか。

それは、あなたがどのような価値観を持ち、どのような視点に立っているのかを、示してくれるでしょう。

ネガティブのパワー

嫌なことを考え出すと、なかなか止まらなくなりますよね。

もしかしたら、こうなるんじゃないか。

きっと、こんな風になるに決まっている。

ああ、嫌だ嫌だ、そんなの絶対に嫌だ。

まだ、何も起こっていないし、そうなるなんて決まっていないのに、頭の中で悪い妄想が、勝手に動いてしまいます。

いやいや、そんなはずがない。

こんな下らないことを、考えるのはやめておこう。

他のことに、気持ちを向けなければ。

そう思って、気持ちを切り換えたつもりが、気がつけば、また頭の中で、悪い妄想が動いています。

じゃあ、楽しい妄想は、同じように、頭の中を占拠するでしょうか。

たとえば、宝くじを買ったとして、それが当たった時のことや、当選金で旅行をしたり、好きな物を買ったり、みんなでパーティーをしたりなんて、いつまでも考えるでしょうか。

もちろん、ついついそんなことを、考えてしまう人もいるでしょう。

でも大半の人は、そんなことを考えるのは、ほんの一時だけで、すぐに別のことを考えるようになるでしょう。

嫌なことは、いくらでも妄想が続くのに、楽しい妄想は続かないのです。

その理由は何でしょう。

それは、その妄想が現実になるであろうと考える、自信の強さですね。

人は、いいことよりも悪いことの方が、起こりやすいと考える傾向があるようです。

確率的には五分五分でも、何故か、悪いことが起こる方に、自信があるんですね。

根拠なんかありません。

自分の気分です。

言い換えれば、自分の好みなのですね。

そんなことない。

嫌なことなんか、好むわけがないじゃないか。

と言う人も、いると思います。

でも、自分がそのことばかり考えるのは、自分の意識がそこへ引き寄せられている、ということなのです。

それは、自分の意識がそこに、強い関心を抱いているということで、つまり、好んでいるということなのですね。

どうして、そうなるのかと言うと、自分自身をそのような存在であると、認識しているからです。

自分は運に見放された、何をやっても上手く行かない人間だ、と自分をイメージしたとしましょう。

すると、そのイメージを具体化しようとして、嫌なものに気持ちが向いてしまうのです。

自分は楽しいことが大好きで、何をやっても楽しい人間だ、と自分をイメージする人は、そのイメージどおりに気持ちが動くので、嫌な妄想に悩むことはありません。

でも、妄想に悩むと言うのも、自分が設定した自分のイメージの、一部かもしれませんね。

誰かに嫌なことをされたとか、嫌なことを言われたという場合、普段、そんなことを考えるつもりがなくても、それをきっかけにして、悪い妄想が動き出すこともあるでしょう。

でも、それは嫌なことをした相手への、印象が悪いものだからです。

相手の本当の想いや、本当の姿に焦点を合わせたならば、その人が嫌なことをしたとしても、それを理解する心の余裕が生まれます。

心に余裕があると、嫌だと思っていたことも、嫌だと思わなくなりますので、悪い妄想は出て来なくなるのです。

いずれにしても、妄想が続くのは、その妄想に対する自信の強さが原因です。

また、それは自分自身のイメージが、妄想どおりのものということなのです。

ですから、妄想に振り回される人は、自分自身のイメージを見直して、楽しい自分に変わる工夫をした方がいいでしょう。