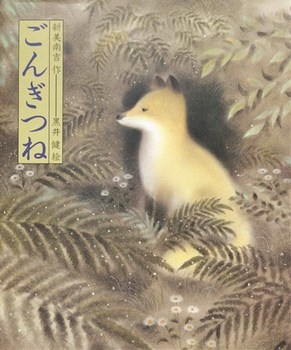

ごんぎつね

童話作家、新美南吉が書いた「ごんぎつね」

絵本にもなっているので、読まれたことがある方は、多いと思います。

絵本もいろいろありますが、私のお気に入りは、黒井健さんが描いた絵の「ごんぎつね」です。

これは独りぼっちで悪戯好きな、子狐ごんのお話です。

ざっと紹介しますと、次のような内容です。

悪戯ばかりしているごんは、ある日、村の兵十(ひょうじゅう)が川で魚を獲っているところに、出会します。

悪戯をしたくなったごんは、兵十がその場を離れた隙に、兵十が捕まえていた魚を、全部川に逃がしてしまいます。

一番最後に逃がそうとしたのは、大きなうなぎでした。

うなぎに首に巻き付かれ、四苦八苦していると、気がついた兵十が戻って来たので、ごんは慌てて逃げ出します。

数日後、ごんは兵十の母親が、病で亡くなったことを知りました。

あのうなぎは、兵十が母親に食べさせたかったものなのでしょう。

自分と同じ独りぼっちになった兵十に、ごんは毎日山の栗や松茸などを、こっそり届けるようになりました。

ある日、物置で縄をなっていた兵十は、家の中に狐が忍び込むのを目撃します。

あの悪戯狐のごんだと思った兵十は、火縄銃を用意して、家から出て来たごんを撃ちます。

ばったり倒れたごんの所へ、駆け寄った兵十が目にした物は、土間に置かれた栗でした。

「ごん、お前だったのか」と言いながら、兵十はまだ青い煙がでる銃を、取り落とします。

何とも切ないお話です。

私は子供の頃から、この話が好きでした。

今でも、この話を読むと、涙が出そうになります。

先日、テレビでこの作品を紹介する番組があったので、つい懐かしく思い出し、この話がしたくなりました。

主人公は、悪戯好きな子狐と、素朴な孝行息子の兵十です。

人間の世界では、ごんも兵十も、どこにでもいそうな存在です。

ちょっとした悪戯が、大変なことにつながったり、そのことを本人なりに、懸命に償おうとしたり、一時の感情だけで、物事の裏を確かめず、怒りを爆発させてしまったり。

人の世でも、よくあることです。

あとになって、どういうことだったのかとわかった時に、愕然とするのは、ごんも兵十も同じであり、しょっちゅう私たちが、繰り返してしまうことでもあります。

新美南吉がこの話を書いたのは、18歳の時だそうです。

その若さから考えますと、この話は教訓的なものとして書かれたのではなく、新美南吉自身が感じた、世の中の切なさを表現したものだと思います。

つまり、彼の心の世界そのものです。

だからこそ、子供から大人まで、長い時を経ても、この作品の人気が絶えないのでしょう。

まだ、お読みになったことがない方は、ぜひ読んでみて下さい。

必ず、心に響くものがあると思います。

一冊の本

本の中には、それを書いた人の想いが、表現されています。

どんな本であれ、それはその人の心を、本の形として表したものです。

物語を読むということは、その人の心の中にある、もう一つの世界をのぞかせてもらうわけですね。

でも、それは本に書かれた文字が、理解できればの話です。

文字の意味がわからなければ、何かが書かれていることはわかっていても、その中身はわかりません。

文字というものを知らなければ、それが本であることすら、理解できないでしょう。

本を持たされても、パラパラページをめくるしかできず、面白くも何ともありません。

精々できることは、どれだけ早くページをめくれるかという競争や、自分勝手にページに落書きをするか、ぐらいのことでしょう。

あるいは、玩具代わりにするのでしょうか。

この世界を一冊の本に喩えてみましょう。

「この世界」というタイトルの本に書かれた文字を、どれだけ多くの人が、理解しているでしょうか。

つまり、この世界がどんな所であるのか、どうして私たちはこの世界にいるのか、などが書かれてあると、理解している人が、どれだけいるのかということです。

理解している人は、それなりの生き方を送っていると思います。

しかし、理解できていない人は、退屈な日々を機械的に過ごすだけ、あるいは自分勝手な世の中のルールを作り、それにみんなを従わせようとするのでは、ないでしょうか。

自分が理解しているなんて、どうしてわかるのかと、文句を言われそうですね。

これは感覚の問題です。

私たちは、この世界を自分の五感でとらえています。

言い換えれば、五感によって世界はこんな風なんだと、認識しているわけです。

あなたが目を閉じれば、世界は暗闇に包まれるでしょう。

産まれた時から、ずっと目を閉じた状態であれば、光が何かもわかりません。

でも、それがあなたにとっては、普通の世界なのです。

また、何かに注目している時、そのすぐ脇に何かが置かれていても、あなたは気がつかないでしょう。

何かに夢中になっている時、呼びかけられても、わからないのも同じです。

本当は見えているはずなのに、本当は聞こえているはずなのに、あなたがそこへ意識を向けなければ、見えるものも見えないし、聞こえるものも聞こえません。

それと同じように、いわゆる五感以外にも、私たちには世界をとらえる感覚があります。

その一つは、気配を感じるというものです。

誰もいないのに、そこに誰かがいるように感じたり、誰かの視線を感じたりする、あれです。

これも何かに気を取られていては、何かの気配があったとしても、気がつかないでしょう。

ぼんやりして五感から意識を外していると、他の感覚に気づきやすいと思います。

お風呂に浸かっている時に、はっと何かを思いつくのも、別次元からのテレパシーかもしれません。

これも五感とは別の感覚です。

このように五感以外の感覚の存在を認めると、世界に対する認識は、大きく違ったものになります。

そこから世界の構造などについて考えると、科学的な知識もレベルアップするでしょう。

そういったことが、「この世界」という本の言語を、読み取るということなのです。

世界観が変われば、必ず生き方も変わって来ます。

少なくとも今の生き方に、疑問をお持ちの方は、ぜひ「この世界」の言語を読み解いてみて下さい。

人を呪わば穴二つ

「人を呪わば穴二つ」

人を呪わば穴二つとは、人に害を与えようとすれば、やがて自分も害を受けるようになるというたとえだと、辞書には書かれています。

ここで言う穴とは、死んだ人の遺体を入れる、墓穴のことです。

元々、この言葉は平安時代の陰陽師に、由来があるそうです。

陰陽師の仕事の中には、誰かを呪い殺すというものが、あったと言います。

しかし、その際に呪いを返されて、自分も死ぬかもしれないので、墓穴を二つ用意しておいたそうです。

誰かに呪いをかける時の、陰陽師の覚悟を示した言葉だったのですね。

このことから、人の不幸を願ったりすると、自分も不幸になるぞという戒めの言葉として、この言葉が使われるようになったそうです。

そうは言っても、誰かにひどいことをされたりすると、その人がひどい目に遭うことを、願ってしまいますよね。

人によっては、その場で相手にやり返したり、あとになってから、嫌がらせなどで復讐を、果たそうとするかもしれません。

でも、そんなことができない人は、神でも悪魔でも誰でもいいから、自分に代わって、相手に罰を与えて欲しいと願うでしょう。

でも、実際に誰かの不幸を願うことで、自分が同じ不幸になったりするのでしょうか。

たとえば、誰かの死を望んだところ、相手が死んでしまった場合、自分も死ぬのでしょうか。

実際に、こんな経験がある人から、話を聞くことはできませんから、絶対にないとは言えませんが、あるとも言えません。

死とは別の形の不幸が、訪れるというケースが、あるかもしれませんが、それも断定はできません。

人の命を何とも思っていないような独裁者が、自分に逆らう者の命を、簡単に奪いながら、本人は何年もの間、生き長らえて権力を握り続けている、ということはありますよね。

独裁者に殺された人の家族や仲間が、独裁者を呪ったところで、命を奪われるのはその人たちの方で、独裁者は平気なままです。

人を呪っても穴一つ、ですね。

もちろん人間ですから、どんな独裁者にも、いつかは死が訪れます。

それで何年も好き放題してから、ようやく独裁者が死んだとしても、多くの人を殺した報いだとは、誰も思わないでしょう。

こうなると、人を呪わば穴二つ、という言葉は、全くの無意味に思えてしまうかもしれません。

でも、別の視点から見ると、この言葉が間違っていないことが、わかります。

それは、人間をエネルギー体として、見るということです。

また、人間の成長あるいは進化が、振動数の増加によって、表現されると考えて下さい。

人に害をなすような人の振動数は、とても低いものです。

成長や進化など、望むべくもない状態です。

植物で言えば、日が当たらない所で、成長もできずに痩せ細った、貧弱な幼木でしょう。

そんな振動数の低い者と接触してしまい、とても嫌な目に遭わされると、その相手を呪いたくなります。

でも、その時の自分のエネルギーを、見ることができれば、恐らく相手と同じ振動数に、なっていると思います。

嫌な相手に波長を合わせてしまうため、自身の振動数が相手と同レベルに、なってしまうのです。

本当であれば、真っ直ぐ立派な樹木に育つはずが、今にも萎れそうな幼木に引き戻され、そのまま成長を止められてしまうわけですね。

自分が進化するエネルギー体であると、認識していなければ、嫌な相手のことを、ずっと呪い続けるでしょう。

また、嫌な目に遭わされた自分を哀れむと同時に、何もできない無力で情けない奴だと、自分自身を見下してしまうかもしれません。

こうなると、嫌な相手が近くにいなくても、自分で自分を永遠に貶め続けることに、なってしまいます。

何をやっても楽しくなく、世の中で自分一人だけが、取り残された不幸者だと、信じてしまうのです。

相手を呪った結果、自分自身が呪いを受けた状態ですね。

この呪いを受けないようにするには、誰のことも呪わないことです。

嫌な想いをさせられても、そんなことは忘れて、自分が楽しいことに集中するのです。

自分を相手と同じ低い振動数に、置かないということです。

それでも、された事を忘れたくても、忘れられないと言う人はいるでしょう。

何が起きたのかは、覚えていてもいいのですが、その時の感情までも、引きずる必要はありません。

覚えてはいるけど、気にしなくなる。

これがコツだと思います。

そんなのは無理だと、あきらめるのは自由です。

でも、つらいのが嫌なら、嫌な感情を捨て去る努力は、必要でしょう。

すでに自身が呪いを受けている状態の時も、やることは同じです。

そこから抜け出したいのであれば、繰り返し努力をして下さい。

一回では無理でも、何度も繰り返しているうちに、必ず嫌な感情は薄れて行きます。

とにかく、嫌なことに気持ちを向けるのではなく、自分の振動数を上げるということに、専念して下さい。

自分の振動数を上げるとは、自分らしくあるということです。

それが全てだと思います。

あなたも研究者

研究室で何かを研究している人って、かっこいいですよね。

それに対して、自分は何も知らない一般の人間だと、普通は考えるでしょう。

でも、ちょっと待って下さい。

研究というのは、何も立派な建物の中にある研究室で、実験を繰り返すことではありません。

何かを確かめたくて、いろいろ調べたり、考えたりするのが研究です。

実験室で行う実験や、コンピューターで数字のデータをさばくのも、研究の一つの形ではありあすが、それが全てはありません。

たとえば、子供が夏休みの宿題で、昆虫の生態を調べたとします。

これも研究です。

子供の研究ごっこのように、受け止めるかもしれませんが、紛れもなく研究です。

大学などの研究室の研究と、子供の観察による研究は、何が違うのでしょうか。

何故、子供の研究は低く見られてしまうのでしょうか。

大人は精度の高い研究器具を、使っているから?

それとも、目の前にあるデータを分析する力、子供にはない?

大人の研究には、莫大な研究費がかけられているから?

どれも正解のように思えますが、事実ではありません。

必ずしも研究には、立派な器具やお金はいりません。

それに子供には、大人が忘れてしまった、純粋な視点があります。

結局、大人の研究と子供の研究の、違う点というのは、肩書きです。

つまり、研究の中身ではなく、表看板で区別されてしまうのです。

大人が行った研究か、子供がやった研究かというだけで、すでに多くの人は、色眼鏡で見てしまいます。

当然、子供の研究など、ただの遊びで見るに値しない、と受け止めるのです。

肩書きによって差別されるのは、大人同士の研究でもあるでしょう。

有名な大学や有名な企業が、莫大なお金を投じて、行われる研究は、素晴らしいと思われます。

しかし、ちっとも有名でない所がやっている研究は、何だか胡散臭いと思われるかもしれません。

ところが、実際はその人たちは、すごい研究をしていることもあるわけで、その価値を理解する知識が、一般の人間にないだけなのです。

それは、子供の研究にも言えることです。

子供には大人のような、お金や設備はありませんが、純粋な探究心や好奇心、子供なりの感性や工夫などにより、大人が驚くような発見をすることがあります。

同じように、一般庶民と呼ばれる私たちが、ちょっとした生活の工夫やアイデアを、導き出すのも研究なのです。

気分転換のために、部屋のレイアウトを変える作業も、美味しい料理を食べたくて、調理に一手間二手間かけるのも、研究です。

研究室の中で行われている研究と、中身は同じです。

新たな知識、新たな情報を探求する作業なのです。

今、何かで困ったり悩んだりしていても、それはよい答えを導き出すための、産みの苦しみだと思いましょう。

研究室の中の研究者が、首を捻っているのと同じことです。

よりよき人生を探求するために、自分は悩んでいるのだと、受け止めてみて下さい。

ちょっと肩が軽くなったような気がしませんか。

それに悩むことが、苦痛ではなくなって来るかもしれません。

異例のメダリスト

東京オリンピックも、いよいよ終わりを迎えます。

いろいろ問題を抱えたオリンピックではありましたが、各国から集まった多くの選手たちは、過酷な条件の中で活躍し、日本に対してねぎらいや、感謝の言葉を見せてくれました。

その多くは、東京都や日本政府、あるいはオリンピック委員会ではなく、現場で選手たちを支えてくれた、名もなきボランティアの方々や、日本各地の一般の人々に向けられたものでした。

また、競技ではライバル同士でも、各選手たちは相手選手を称えたり、失意の選手に手を差し伸べたりと、友好的な光景が随所で見られました。

こうしてみると、やはりオリンピックは一種のお祭りであり、世界中の人々の交流の場なのだと、改めて実感させられます。

しかし、人が集まる所にはお金も動く、ということで、邪な心を持った者たちが、オリンピックを食い物にしようとするのが、大きな問題でしょう。

そのため、これまでのオリンピックは選手本意の大会ではなく、金を求める者たちのための大会にされていました。

それでも、今回のオリンピックはコロナが絡んだことで、お金を目的にした者たちの儲けも、かなり目減りしたことでしょう。

また、ただでも経費が嵩んで、大赤字になってしまうことも、わかって来たので、今後のオリンピックのあり方は、大きく議論されることになると思います。

その際には、世界中の選手たちの意見が、反映されることを期待します。

話は変わりますが、様々な魅力ある選手たちの、姿を見せてもらった中で、私が一番心惹かれた選手がいます。

それは、女子ボクシングフェザー級の金メダリスト、入江聖奈選手です。

楽しそうな笑顔を、振りまきながらの入場。

面白そうな人だと思いきや、試合が始まると一転して、迫力あるボクサーに。

かと思えば、レフェリーに注意を受けると、ぺこりとお辞儀をして謝ります。

勝ちが決まると、涙を流して喜びながら、真っ先に敵陣営に行って挨拶をし、感謝の意を示しました。

こんなに強くて面白くて礼儀正しい選手を、私は見たことがありません。

闘っている最中に、ぺこりと頭を下げる姿は、海外からも注目されたようで、彼女を通して、日本人の姿を見てもらえたように思います。

彼女の面白さは、これにはとどまらず、試合後の会見で、何と引退を発表したのです。

東京オリンピックが最初で最後だと、初めから決めていたそうで、第二の人生も大事にしたいし、社会人としてがんばって、みんなに恩返しがしたいと言うのです。

多くのメダリストは、体力の限界を感じながらも、次の大会を目指そうとしますし、周囲の期待がそうさせます。

引退後の夢を語る選手も、少なくありませんが、すぐに引退して、次の仕事を目指すという人は、他にいないのではないでしょうか。

入江選手は周囲の期待も知りながら、自分の人生をしっかり見据え、自分の意思で自分の人生を切り開こうとしています。

これは、なかなかできることではないでしょう。

また、何がしたいかというのが面白い。

カエルとゲームが好きなので、カエル関係の仕事か、ゲームの仕事がしたいと言うのです。

しかも、オリンピックが終われば、早速カエル探しの旅に出ると言います。

とにかく、 入江聖奈選手は意外性を秘めた人物で、次に何をするのか、予測がつかない人ですね。

実に魅力的な人です。

ボクシングにしても、カエルにしても、周囲の目を気にせず、自分が興味を持った道を、突き進むという姿勢は、多くの人に刺激になったのでは、ないでしょうか。

彼女のような人が、世の中にたくさん現れることを、私は期待したいと思います。

また、きっとそうなって行くのだろうと、予感しています。

本当に可愛らしくて面白くて、素敵な選手でした。

相対的な世界 その5

私たちは、この世界を当たり前のものだと、受け止めていますし、この世界が唯一の世界だと、信じています。

でも、本当はそうではないのです。

私たちは心の存在であり、本来は意識の世界に属しています。

そこは、この世界とは別の世界です。

その世界で、あなたは全てを理解する力があったはずです。

それなのに、あえて自分を制限するこの世界へ、飛び込んで来たのです。

それは、エキサイティングだからかもしれません。

あるいは、個の存在という体験を通してのみ、得られる情報があるのだとも、考えられるでしょう。

この世界には様々な生き物、様々な波長の異なる存在が、混在しています。

向こうの世界では、出会うことがむずかしい存在と、この世界を通して出会うことも、目的の一つかもしれませんね。

本当は、自分は心の存在で、姿形を持たないのだと考えてみて下さい。

この世界には、何かを学ぶために、やって来たのだと思うのです。

それは、肉体という乗り物を、利用しての探索です。

こう考えると、自分の体が、とても面白く、とても愛しく思えます。

一歩一歩、地面を踏みしめて歩くことが、とても興味深く面白いのです。

一歩足を進めるたびに、体の中で、大小様々な筋肉が、絶妙なバランスで伸び縮みします。

あなたが思ったとおり、動くのです。

体に不自由な所があったとしても、それは自分が選んだ体です。

その不自由さに、何かの意味があるのでしょう。

不自由ながら体を動かすことは、やはりエキサイティングなのだと思います。

そして、周りに見えるいろんな物、いろんな風景。

普段は見過ごしているでしょうけど、考えてみれば、どれ一つとっても不思議なものです。

地面の土や石ころも、愛らしい草花や、立派な木々も、当たり前に目にする犬や猫たちも、あなたとは違う意識たちです。

この世界を経験した者でなければ、向こうの世界では、出会うことがない意識たちなのかもしれません。

どうですか?

こんにちは、と声をかけたくなりませんか?

せっかく、いろんな意識に出会えるのに、人間同士で固まっているのは、もったいないと思いませんか?

この世界が相対的なのは、相対的でない世界の者が、様々な経験や学びを行うために、あるのだと思います。

ですが、自分が何者なのかを忘れたままでは、せっかくの経験や学びが、うまく活かされないかもしれません。

だからこそ、自分とは何なのか、心とは何なのか、深く考える必要があるのです。

面白いですから、ぜひ考えてみて下さい。

そして、心の存在として、この世界や自分が置かれた環境を、眺めてみて下さい。

きっと、これまでとは違う風景が、見えて来るでしょう。

また、これまで悩んでいたことにも、新たな答えが見つかることと思います。

相対的な世界 その4

私たちが暮らしているのは、相対的な世界ですが、相対的ではない世界というものが、存在するのでしょうか。

たとえば、大きいか小さいかと言うのは、大きさがあるということです。

大きさがなければ、大きいのか小さいのかなんて、わかりません。

前か後ろか、右か左か、上か下か。

これも形があるから、言えることです。

形がなければ、前後、左右、上下の、いずれも決めることはできません。

つまり、姿形がない世界ならば、空間的な相対性というものは、成立しないわけですね。

そんな世界があるのでしょうか。

あります。

それは心の世界です。

心の中でも、夢や空想のように、この世界と似たような空間が形成されると、そこには空間に伴う相対性が生じます。

しかし、瞑想状態のように、ただぼんやりと、意識の存在を感じているだけの時には、空間に伴う相対性はありません。

そんな意識が集まる世界であれば、そこには相対性がないと言えるでしょう。

それは、いわゆるあの世であったり、この世界とは別次元の所かもしれません。

心というものは、本来そのような空間に制限されない世界に、属しているのだと思われます。

また、パラレルワールドにいる自分の分身たちの、意識が統合されるのも、そんな意識の世界でしょう。

そうだとすれば、そこでは今の自分と別の自分の区別が、曖昧になるでしょう。

過去や未来の自分というものも、そこに統合されるとも考えられますね。

すると、そこには現在・過去・未来が、重なって存在するでしょうから、時間による相対性も失われます。

逆に考えれば、そんな相対性のない世界の者が、この世界に生まれ出るということは、とても冒険的なことだと言えます。

何故なら、時空間という制限を受けず、様々な情報を瞬時に手に入れられる者が、肉体という窮屈な「自分」に押し込められ、今ここという情報しか、手に入らなくなるのです。

私たちが、死んでこの世を離れることに、不安を覚えるのと同じように、向こうの世界から、こちらへ産まれることは、とても勇気がいることでしょう。

誰のことを話しているのか、わかりますか?

それは、私やあなた、あるいは他の人々みんなです。

相対的な世界 その3

自分は恵まれていない。

この発想は、自分と他人を比較して、初めて生まれるものです。

比べる相手がいなければ、恵まれているかどうかがわかりません。

もしかしたら、自分の状況は変わらないのに、比べる相手が違っていれば、自分は何と恵まれているのだろうと、思うかもしれません。

自分は誰にも愛されていない。

これは、孤独の極みにあるような想いですね。

喩えてみれば、明るさの程度は違えども、他の人には光が当たっているのに、自分だけは光が当たらず、真っ暗闇に包まれている、という感じでしょう。

でも、これも自分がそう感じているだけの話であって、他の人が見た場合、愛の光が煌々と照らされているように、見えるかもしれません。

要は、自分がその愛の光を、感知できているかどうかの問題です。

つまらない人生だ。

多くの人が感じていることかもしれません。

特別なことは、特別な人にだけ起こると、信じているのです。

でも、つまらないか面白いかの判断は、人によって違うものです。

自分では、全然面白くないと感じている人生が、他人から見れば、何と面白い人生なのか、となるわけです。

ちょうどドラマや映画で、誰かの人生をのぞき見している感じでしょうね。

自分とは違うものは、どんなものでも珍しいし面白く思うものです。

あるいは、自分と似たような局面を持っている人は、つい応援したくもなります。

それは、何かの競技に参加している、選手のようでもあります。

お金もあるし、異性にももてて、人生最高!

こんな人が言う最高とは、精神的なものではありません。

つまり、最高と感じるのは、ほんの一時であり、すぐにさらなる刺激となるものを、探し始めるのです。

精神的な満足を得ている人であれば、今の自分を幸せに感じ、不必要に何かを追い求めたりはしないでしょう。

しかし、物質的な環境を基盤とした喜びは、刹那的であり、まるで花火のようです。

きれいだけれど、しばらくすると、すぐに消えてしまうので、また次の花火を見たくなります。

科学の進歩はめざましく、科学で説明できないものはない。

宗教における神さまのように、科学を信奉する人は、このように信じているでしょう。

科学で説明できないものは、非科学的と決めつけて、そんなものは有り得ないと、簡単に結論を出してしまいます。

でも、本物の科学者はそんな風には考えません。

自分たちの科学が、まだまだ未熟であることを、認識しているので、とても謙虚ですし、未知の存在に対して、心をわくわくさせるでしょう。

アメリカ政府が認めたUFOの技術を、解明できないのに、科学が全てを説明できるとは、おかしな理屈です。

また、UFOを創った知性体においても、彼らを超える知識や技術は、必ず存在するでしょう。

科学とはそのようなものであり、絶対的なものではないのです。

相対的な世界 その2

人間には男性と女性がいます。

体の構造から、男か女かという区別がしやすいので、世の中は人間を、男女の二つに分けて来ました。

しかし、実際は男性なのに心は女性の人や、女性なのに心は男性という人がいます。

また、肉体的にも性別がわかりにくい体に、生まれた人もいるのです。

これらの人を、男か女かという単純な枠組みに、はめこもうとすると問題が生じます。

そして、大概の場合において、男女という枠組みではなく、これらの人に問題があるのだと、判断されてしまうのです。

しかし、自然の一部、生物の一部である人間の体を、私たちが創ったわけではありません。

生まれて来た時に、すでに人間の体はできていました。

どんなに偉い学者でも、人間の体はその人が生まれて来るより、ずっと前からあったのです。

それを、いかにも自分たちが人間の体を創ったのだと、言わんばかりの枠組みを作るのは、間違いです。

枠にはまらない例が見つかったのなら、枠の方を作り直すべきなのです。

そもそも男性の心にも、女性的な部分があります。

肉体的にも、女性ホルモンが、男性の中にもあるのです。

同様に、女性の心にも男性的な部分がありますし、女性の体にも男性ホルモンがあります。

つまり、男か女かというのは、男性性あるいは女性性がどれぐらい多いのか、ということの現れに過ぎないわけです。

当然、どちらなのか決めかねるような場合も、出て来ます。

でも、それは自然なことでもあるのです。

男か女かという区別は、絶対的なものではなく、あくまでも相対的なものです。

そこのところを理解して、いろんな性のあり方を認めることは、人間としての喜びを強めるだけでなく、この世界についての理解を、深めることにもなるでしょう。

相対的な世界 その1

この世界は全てが相対的です。

右と言えば、左があります。

前と言えば、後ろがあります。

自分と言えば、自分ではないものがあります。

お金持ちと言えば、貧困があります。

勝利と言えば、敗北があります。

敵と言えば、味方があります。

男と言えば、女があります。

大人と言えば、子供があります。

例を挙げれば、切りがありません。

とにかく、この世界は相対的であり、何かを選べば、その反対側が登場するのです。

そのため、人々は何かを比べ合ったり、二者択一的な見方をしたりします。

たとえば、光と闇という表現が、よく見られますよね。

光は明るく、闇は暗いので、光を正義、闇を悪に見立てることも、少なくなりません。

しかし、闇というのは、光が当たっていない状態をいうわけであって、光と対等に、闇という存在があるのではないのです。

光と闇という見方ではなく、光が当たっているのか、いないのか、という対比の方が正確でしょう。

光の当たり具合で、明るさや暗さは変化します。

ある人にとっては、暗い所でも、別の人にとっては、それほど暗くないということもあります。

明るい所から、暗い部屋に入ると、真っ暗闇に包まれますが、しばらくして目が慣れると、部屋の中の様子が、ぼんやりと見えて来て、真っ暗闇ではなくなります。

あるいは、暖房の効いた暗い部屋と、冷房の効いた明るい部屋を、赤外線感知カメラで見て見たならば、暗いはずの部屋の方が、はっきりと確認できるでしょう。

私たちが光だの闇だの言う時は、可視光線を基準としています。

可視光線とは別の電磁波を基準にすれば、私たちが考える光と闇の構図は、また違ったものになると思います。

光と闇という見方は、二つの対極同士を表現するのに、便利なとらえ方ではあります。

しかし、だからと言って、物事や人間について、単純に光か闇かというようなとらえ方をするのは、誤りでしょう。

どんなに善人に見える人の心の中にも、よくない部分は潜んでいるものです。

また、どんなに悪人に見える人の心の中にも、優しさが隠れているものです。

心の清らかな人は、自分の中の悪い部分を認めた上で、いい部分に意識の焦点を合わせようとするものです。

悪い気持ちを持つ人も、自分の中の優しさに気づいているはずですが、悪い気持ちの方に焦点を合わせてしまうのです。

その人の心の中は、本人しかわかりません。

それで、人はその人の外観や言動で、その人が善か悪か、光か闇かと、決めつけた評価をしてしまうのです。

でも、自分自身が善なのか悪なのか、決められないことは、わかっているはずです。

その事を考えれば、どんな人のことも、決めつけることが間違いだとわかるでしょう。

この世界に、絶対的なものはないのです。