価値観のレンズ

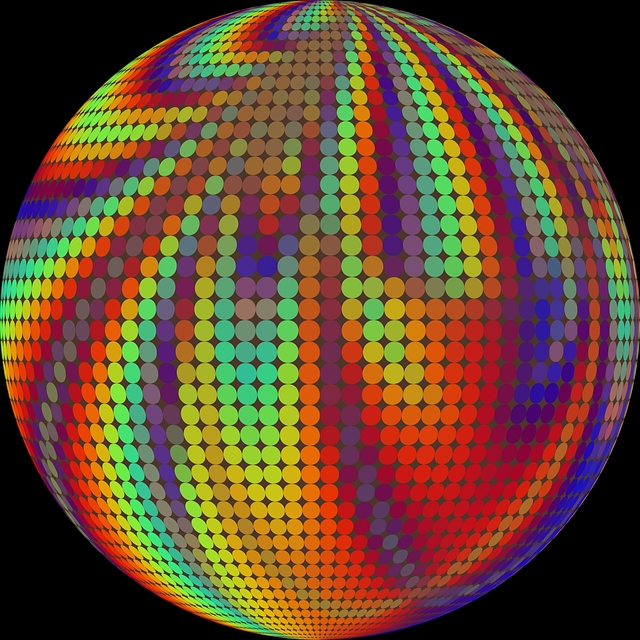

光る球をイメージして下さい。

それは光の塊であり、光そのものです。

この球の表面に、いろんなレンズを載せてみます。

レンズは様々で、プリズムが白い光を虹色に分離するように、光を赤く見せたり、青く見せたり、黄色く見せたりします。

また、同じ色でも、明るいままのものもあれば、光の透過度が少なくて、暗くなるものもあります。

ほとんど光を通さないレンズは、黒く見えます。

こんなレンズは、ほとんど単なる障害物であり、黒く見えるのは、光が届かないための影です。

実は、この光の球というのは、私たち人間の心です。

光の球の表面に載せられた、様々なレンズというものは、今の世界で身についた、いろんな価値観です。

様々な価値観で覆われると、心は元の輝きを奪われます。

レンズによって、色や明るさが異なりますから、それはそれで美しい色合いを楽しむことはできます。

それでも、それは元の輝きとは違うものです。

また、光がほとんど透過しない、ほぼ真っ黒なレンズは、ネガティブな価値観です。

色がついていても、黒っぽいものは、やはりネガティブな価値観です。

たとえば、男はこうあるのがいい、女はこうあるべきだ、という価値観があるとします。

男あるいは女としての楽しさや喜びが、この価値観によって経験できれば、それはきれいな色が輝くレンズです。

しかし、男だから女だからという理由で、嫌な想いをさせられるような価値観の場合、それは中心の光を通さない、とても暗いレンズです。

価値観というのは意識の一部ですから、それぞれが自分の存在を、主張しようとします。

ですから、一人の人間の心の中には、いろんな想いが混在するのです。

でも、暗いレンズが増えてしまうと、その人はどうしても暗いことばかり、考えてしまうようになります。

元々の自分というものは、光輝く球ですから、色はついていても、明るい方が元の自分に近いと言えます。

つまり、ポジティブな自分ほど、本来の自分に近いということです。

いずれにせよ、価値観というものは、本来の自分の一部ではなく、あとから付け足されたものです。

本当の自分は、光そのものなのだと理解した上で、様々な価値観を見直し、光である自分がうまく投影できるものか、確かめてみるといいでしょう。

投影できない価値観は、さようならと言って、手放します。

厳選された価値観で生きるなら、あなたの人生はとても美しく彩られた、明るく素敵なものとなるでしょう。

1+1=1

1と1を足せば2ですね。

それは数学の常識であり、日常的にも当たり前のことです。

しかし、1+1を計算ではなく、感覚的に理解すると、答えは2ではないのです。

たとえば、青いスポットライトと、黄色のスポットライトがあるとしましょう。

1+1=2の認識では、青いスポットライトの横に、黄色のスポットライトを並べた格好です。

でも、光は同じ場所に重なることができます。

青いスポットライトに、黄色のスポットライトを重ねると、スポットライトの数は一つだけです。

つまり、1+1=1ですね。

また、スポットライトの色は緑色です。

青と黄色しかない所に、緑という色が生まれたのです。

これは新しい感覚が生まれたと言えるでしょう。

別の例を挙げましょう。

右目と左目のそれぞれで、自分の周囲を見て下さい。

どちらも平面的な映像だと思います。

右目に見える映像と、左目に見える映像を、それぞれ単なる映像の情報だと考えれば、二つの映像情報があるということになります。

1+1=2です。

でも実際には、両方の目の映像を混ぜ合わせて、感覚的には一つの映像しか見ていません。

1+1=1です。

しかも、その映像は立体映像であり、片方ずつの目で見ている感覚からすれば、新しい感覚です。

音についても、同じことが言えます。

左右の耳でそれぞれ聞く音を、同時に聞くことで、私たちはそこに、音響的な空間を認識します。

これも片側ずつの耳の情報からすれば、新しい感覚です。

人々は世の中を善と悪や、光と闇に分けて見るのが好きですよね。

でも、善と悪あるいは光と闇がある、という考え方は、1+1=2の考え方です。

善と悪や、光と闇という考え方は、対立の構図です。

互いに自分は善で、相手は悪だと決めつけていると、争いはいつまで経っても終わりません。

これを1+1=1の考え方でとらえてみると、どうでしょうか。

それは善と悪の両方の意味を理解し、自分も含めた全ての人が、そのどちらでもないとわかることです。

見た目や考えの違いから、自分と相手は違うという発想では、決して辿り着くことのない、境地が得られるのです。

それは人類はみんな兄弟であり、家族だという感覚的な理解です。

感覚的に理解するということは、そこに相手を排除しようという発想は、出て来ません。

世界は全く違うものになります。

つまり、世界を認識する新たな感覚が、生まれるわけです。

全ての存在が、全ての源から分離して、生まれたと理解するならば、どんなに自分と違ったように見えるものでも、自分の兄弟・家族なのだと知ることになります。

そうやって、一つ一つを自分と同じなのだと知って行くことで、私たちは新しい世界観を、手に入れることができるのです。

そして、それこそが本当の進化なのです。

コスモアイル羽咋の話 その5

表題には「コスモアイル羽咋の話」とありますが、内容は高野誠鮮(たかのじょうせん)さんの、その後の話です。

高野さんがコスモアイル羽咋を造ってから後の話です。

宇宙科学博物館「コスモアイル羽咋」を造った後、高野さんは新任の上司とぶつかり、農林水産課へ異動させられました。

そこで高野さんは、市内で最も人口減少が顕著で疲弊していた、神子原(みこはら)地区について、市長から二つの命題を与えられました。

それは次のものです。

(1)過疎高齢化集落を活性化する。

(2)農作物を1年以内にブランド化する。

神子原地区は3集落からなる中山間地域で、 住民の半数以上を65歳以上が占める、 高齢化率が54% の限界集落でした。

高野さんが市長から指示を受けたのは、2005年のことですが、その前年の12月末の神子原地区は、 169世帯527人でした。

若者の離村による後継者不足と廃屋の増加、冬の豪雪や急傾斜の農地などの耕作不利による放棄地の増加も目立ち、集落機能が失われつつある状態だったと言います。

それを高野さんは見事に改善し、若者の神子原地区への移住を促進させ、年収87万円だった農家の収入を、月30万の収入(つまり年収360万円)に引き上げました。

この農家の収入を増やすためにとったのが、ブランド戦略でした。

神子原地区のお米をブランドにしようと考えたのです。

具体的にやったのが、ローマ法王に神子原のお米を、献上するというものでした。

これに日本のローマ法王庁大使館が協力してくれて、日本からローマ法王に、初めてお米が献上されることになりました。

この話は大使館の広報から、「日本のキリストの高原という聖なる名前の土地から、法王様にお米が献上されることになった」と世界中に伝えられました。

すると問い合わせが殺到し、お米はあっと言う間に、高値で売れてしまったのです。

それから今度は、神子原地区の農家でお金を出し合った、株式会社「神子の里」を立ち上げ、地元の商品販売を始めました。

また、「奇跡のリンゴ」で知られる木村秋則さんに協力してもらい、神子原地区で自然栽培を始めました。

農協では農薬や除草剤、化学肥料を販売しているのですが、高野さんは 地元の農協 「JAはくい」 を巻き込んで、「JAはくい」が自然栽培の指導をできるようにしました。

つまり、羽咋では市とJAがタッグを組んで、自然栽培の聖地を作ることにしたのです。

これは本当に画期的なことです。

これからの日本の未来を先取りした町作りを、羽咋市が始めたということなのです。

今では米以外にも約40品目の野菜も作り、 市内の全小中学校の給食にも、出せるようになっています。

こういったことは、これから全国のあちこちへと広がって行くことでしょう。

こうして自然栽培に関わることになった高野さんですが、高野さんは自然栽培を、畑の全ての生き物の存在を認める農法だと、理解しています。

また、人間社会も全ての人の存在を認め、みんなが平等に生きられる社会を目指すために、宗教が存在すると高野さんは言われます。

ありのままのものに、余計なものはないと、法華経でも伝えているそうで、仏教の思想と自然栽培は、重なり合うものがあるのだそうです。

つまり、自然栽培を広げることで、自然に人々が仏教の教えを、理解するようになるということでしょう。

今は公務員も退職され、お寺の仕事が中心の高野さんですが、「自分が生きている間に、多くの人が喜ぶような、自分自身が楽しいと感じられることを続けていきたい」と仰っています。

この言葉が、高野さんの生き様を的確に表していますし、他の人に一番伝えるべき、大切なことなのだと思いました。

コスモアイル羽咋の話 その4

高野さんが計画し、国から52億6千万円の予算がついた、博物館建設ですが、ホールや図書館などの建設費や、用地買収費用などで、予算のほとんどがなくなりました。

肝心の展示物に使えるお金は、たったの2億円しか残らなかったのです。

入り口に実物大のロケットのレプリカを、置きたいと高野さんは考えていました。

でも、それだけで1億6千万円かかります。

そんな中、アメリカのスミソニアン博物館を見学した高野さんは、そこに展示されている物が、全て本物であると知らされます。

そして、本物だからこその迫力が、博物館の価値を生むのだと悟ります。

しかし、予算はありません。

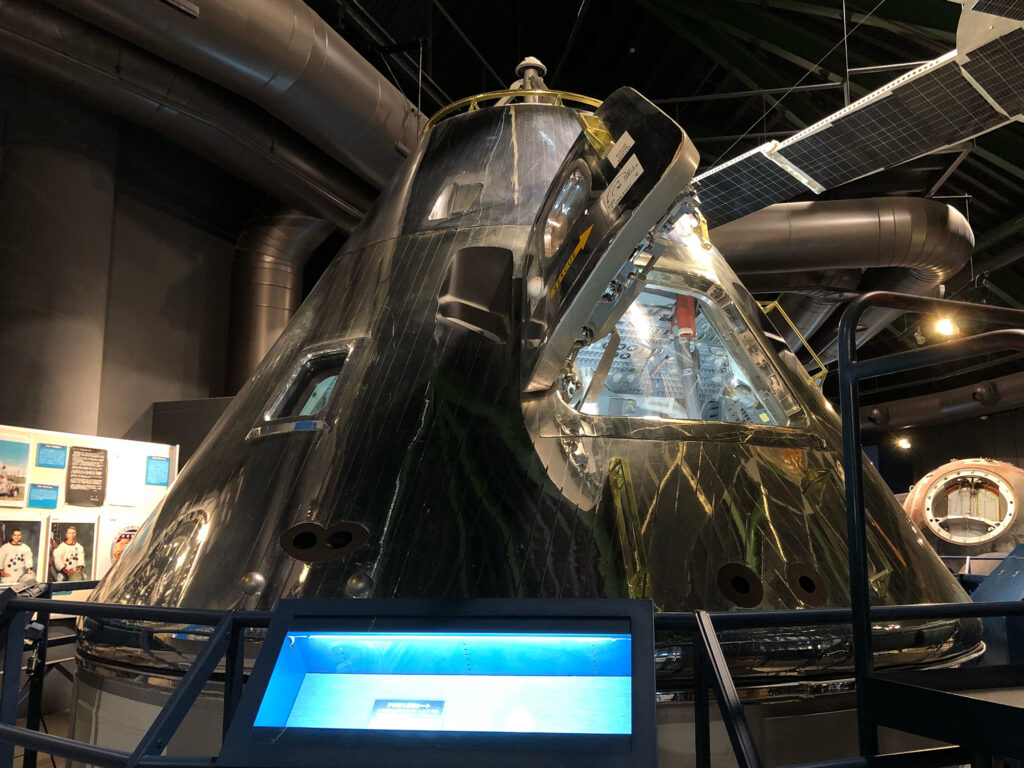

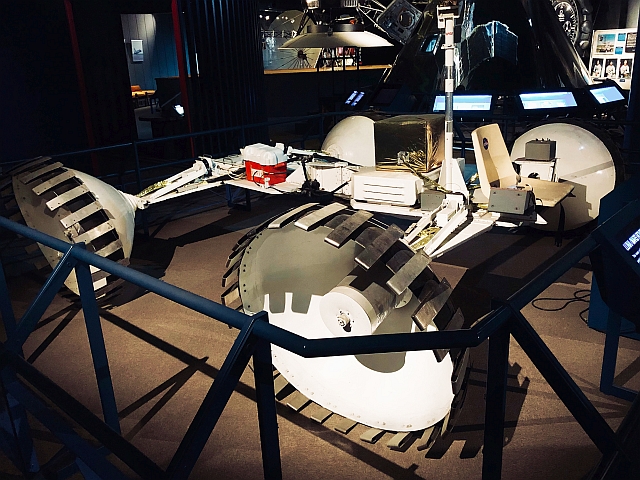

高野さんはNASAを訪れ、いろんな機材が借りられると知り、様々な物を100年間借して欲しいと、申請しました。

それを向こうの人は、笑いながらも認めてくれたのです。

その費用は、驚くなかれ0円でした!

また、博物館の前に展示するロケットも、ただ同然で譲り受けることができました。

NASAの次はロシアです。

当時はソ連が崩壊して、ロシアになったばかりでした。

旧ソ連の軍人は、国が所有していた物を、こっそり売り払って、そのお金を懐に入れていたと言います。

そんな軍人たちを通して、高野さんはロシアの宇宙船を手に入れました。

相手は軍人なので、怒らせるとどうなるかわかりません。

宇宙船を買い取る時、高野さんはアメリカのNASAに仲介してもらい、相手にも宇宙船をアメリカヘ運ばせました。

実際、買い取る時になって、相手は素知らぬ顔をして、始めに交渉していた金額の、10倍の金額を要求して来ました。

高野さんが欲しいのであれば、ふっかければ高額のお金が、手に入ると踏んだのでしょう。

しかし、そこは高野さんです。

その金額だったら、いらないから国に持って帰れと、相手の言い値を蹴飛ばしたんですね。

その時の軍人の目は、殺してやるという怒りに満ちたものだったそうです。

交渉場所がロシアであれば、殺されてお金を奪われていたかもしれません。

結局、初めの値段で宇宙船を売ると、相手が折れました。

購入したのは、「ヴォストーク宇宙カプセル」、「モルニア通信衛星」、「無人月面探査機ルナ24号」の3機。

これらを一つ1000万円ほどで手に入れたので、格安でした。

こうして、高野さんは羽咋市に本物の宇宙博物館、コスモアイル羽咋を設置できました。

宇宙へ飛び立つ、宇宙飛行士たちの話には、誰もがはらはらどきどきさせられますが、コスモスアイル羽咋を完成させるまでの、高野さんの仕事にも、はらははらどきどきさせられます。

できれば、ぜひ一度お会いして、直接いろんな話を、お聞かせいただきたいものです。

本当に、こんなことってあるんだなぁと、高野さんには改めて感動してしまいます。

ちなみに、 コスモアイルとは、「宇宙の出島」という意味だそうです。

出島と言えば、長崎の出島です。

鎖国中の江戸時代、外国と交流できた所ですね。

外国船である黒船の来航は、日本に世界を意識させました。

現代の黒船であるUFOは、人間に宇宙を意識させ、地球上の問題を解決へ導いてくれるかもしれません。

そんな宇宙人たちとの交流を、宇宙の出島として導こうという想いが、コスモアイルという名称に込められているそうです。

コスモアイル羽咋の話 その3

高野さんが考えるUFO国際会議とは、NASAの宇宙飛行士や、ソ連の科学者を呼ぶという、大がかりなものでした。

当時はアメリカとソ連が、冷戦下にありました。

当然、簡単なものではありませんが、その前に、まず予算が足りません。

6000万円かかるところ、企業を回って出資を求めたら、4000万円が集まりました。

でも、公務員が金集めをするのかと、地元の自民党議員に反対されて、資金集めは中断となります。

そこで、高野さんがとった方法はというと、何と、総理官邸への電話でした。

何のつてもありませんでしたが、「こちらは石川県です」と言うと、向こうが勝手に、石川県庁と誤解したそうです。

当時は海部内閣だったのですが、海部総理の首席秘書官が、これまた何と、羽咋市の出身だったんです。

この秘書官は、羽咋市に恩返しがしたいと言うので、国際会議に向けて総理に激励のメッセージをいただきたい、と高野さんはお願いしたそうです。

すると、 総理直筆の「大成功裏に終わられんことを祈ります」と書かれたファックスが、届いたのです。

自民党トップの激励があるのですから、資金集めに反対した議員も、反対はできません。

こうしてUFO国際会議は大成功に終わりました。

人口2万人の町に、九日間で4万5千人が来場したのです。

出店のたこ焼き屋さんが、100万円を稼いだという盛況ぶりでした。

これに市長が感激して泣き、役所の人々や、集まった町の人たちが、みんな泣いたそうです。

それまで、市長も市民も感激に涙するという、イベントはなかったのですね。

もちろん、そんなことは他の所でも、滅多にあることではありません。

高野さんの活動は、町中の人の心を、大きく動かしたのです。

市役所の正職員として、認めてもらえた高野さんは、UFOの町の拠点となる、博物館の建設に乗り出します。

当時、旧自治省のリーディングプロジェクト、というものがありました。

地域活動の核となるような、先導的役割を果たすプロジェクトのことです。

高野さんがこれに応募したところ、UFOによる町おこしが面白いと評価され、採用されることになりました。

そして、国から52億6千万円の予算が下りたのです。

予算は0だったはずなのに、こんなことってあるんだなぁと、とても不思議な感覚を覚えてしまいます。

でも、まだ話は続きます。

高野さんが目指したのは、ただの博物館ではなく、本物の博物館でした。

コスモアイル羽咋の話 その2

どうやって町おこしをするか。

高野さんは、町おこしをするためには、まず町に住む人々の心おこしを、しなければならないと考えました。

それで、町の自慢できるものを発掘しようと、「羽咋ギネスブック」8000部を自費で作り、住民に配ったそうです。

このギネスブックと作っている時に、高野さんは興味深い古文書を見つけました。

それは、「そうはちぼん」と呼ばれる謎の飛行物体が、羽咋で頻繁に目撃されていたというものです。

「そうはちぼん」とは、 日蓮宗で使われるシンバルのような仏具のことで、その形は鍋の蓋みたいなのだそうです。

それで、これはUFOのことではないかと、高野さんは鳥肌が立ったと言います。

私も「そうはちぼん」を調べてみましたが、石川県に伝わる怪火で、「秋の夜、眉丈山の中腹を東から西に、不気味な光を放ちながら群れて移動する」とありました。

これは、まさしくUFOではないかと思います。

また、高野さんが日蓮宗のお寺の僧侶であることも、偶然ではないように思いました。

これは町おこしに使えると直感した高野さんは、この古文書一つで、 「石川県羽咋市はUFOでまちづくりをします」 と他県へ表明しました。

また、「UFOのまちづくりを始めました」と、海外メディアにも伝えたのです。

すると、旧ソ連や南米最大の新聞が、これを現地の社会面のトップ記事にしたそうです。

当時、崩壊したベルリンの壁の土で、土産物としてUFOの土鈴「ベルリンリン」を作り、宇宙から見れば国境などないと訴えると、これがドイツで取り上げられました。

そして、続いて日本でも話題になったのです。

いくら何でも古文書だけでと、思いたくなりますよね。

それでも高野さんは、古文書だけでできることを、とことんやり抜いたのです。

その結果、他県から来た人たちに羽咋の人たちが、 「おたくってUFOの町なんですね」 と言われ、そうなのかという意識が、町に広がったと言います。

古文書以外にも、こんな話もあります。

高野さんは、UFOによる町おこしに賛同してくれたメンバーに、うどん屋の息子さんがいたそうで、「UFOうどん」を作って宣伝しようとしたのですが、親父さんである店主が猛反対。

ところが高野さんはあきらめず、店の親父さんが留守で、息子さんが代わりに店をしている日を狙い、東京から週刊プレイボーイの記者を呼びました。

記者の前に置かれたのは、一杯のうどん。

うどんの上には、三角に切った油揚げがあり、油揚げの下の部分に、半円のナルトが2つ。

UFOのつもりですね。

これを見せられた記者は、しばらく沈黙したあと、「おもしろいじゃない。これ」と話に乗ってくれました。

そして、古文書とUFOうどんしかないのに、6ページの記事を書いてくれたそうです。

それで、UFOうどんを求める客が、県外から殺到したのですが、うどん屋の親父さんは、何も知りません。

客から見せられた週刊誌に、嬉しそうにUFOうどんを差し出す、息子の写真が載っているのを見て、大激怒したそうです。

でも、あまりの大人気に、親父さんもUFOうどんを、認めてくれました。

すると、他の店もあやかって、UFOラーメンとか、UFOケーキとか、UFOお好み焼きとか、次々にUFOブームが町に広がり、高野さんの思惑どおりになりました。

高野さんは固定観念に囚われず、いいと思ったら、途中で諦めないでとことんやることが、大切だと仰っています。

私も全くそのとおりだと思います。

とは言っても、高野さんが出したアイデアは、普通に考えれば、笑い物になるだけだと、思われるようなものばかりです。

それでも、それがことごとく、うまく行くのは、高野さんが素晴らしい策士であると同時に、うしろで何か大きな力が、働いているようにも思えます。

こうして羽咋の町は、UFOで賑わうようになりました。

次に高野さんが考えたのは、UFO国際会議です。

コスモアイル羽咋の話 その1

コスモアイル羽咋(はくい)をご存知でしょうか。

石川県羽咋市にある、宇宙博物館です。

私はまだ訪れたことはないのですが、ここにはNASAの本物のロケットや、旧ソ連の本物の宇宙船、実際に使用された宇宙服や、本物の月の土など、様々な物が展示されており、まさに宇宙博物館です。

羽咋市は人口が約2万人の小さな町です。

そんな所に、何故このようなすごい物が存在しているのか。

興味が湧いたので調べてみると、とんでもない人がいたのです。

その人の名前は、高野鮮誠(たかのじょうせん)さん。

日蓮宗本證山「妙法寺」の住職を務める高野さんは、かつては羽咋市の市職員として働いていました。

その時に、予算0の状態から、52億円の宇宙博物館を造ったと言うのですから、驚きです。

一体、どうやってそんなことができたのかと、誰もが思うことでしょう。

しかも、本物のロケットや宇宙船を、手に入れているのです。

お金を積めば手に入るというものでも、ないでしょう。

詳しくは、 高野鮮誠 さんを紹介しているWebページを、検索していただきたいと思いますが、さらりと説明しておきます。

妙法寺の住職の子供として、生まれた高野さんは、地元に希望が持てずに、東京の大学へ進学し、そのまま東京で働きました。

その時、テレビ関係の仕事で、よくUFO番組を担当していたそうです。

その後、実家のお寺を継ぐことになって、高野さんは地元へ戻りました。

しかし、お寺の仕事だけでは食べて行けないので、市役所の臨時職員として働き始めます。

当時は竹下総理の時代で、「ふるさと創生」ということで、各地方に一億円を配った頃です。

羽咋市でも、まちづくりの話があったものの、一向に動きを見せないので、そのことを高野さんが指摘すると、それならお前がやれ、と言われたそうです。

高野さんは臨時職員ですし、予算なんかつけてもらえません。

恐らく高野さんの上司は、高野さんにいら立ちを、ぶつけただけだったのでしょう。

しかし、お前がやれと言われた高野さんは、それではと動き出したのですね。

いよいよ物語の始まりです。

嫌な相手と自然災害 その2

自然災害に遭っても、自然はどうすることもできません。

ですから、初めから自然と争う気持ちは起きません。

しかし、相手が人間の場合、たとえ自分が非力であっても、相手に対する反発心が生じます。

自然は誰かを狙って、攻撃して来るわけではありません。

でも、人間の場合、気に食わない相手に対して、嫌な想いをさせてやろうとします。

無差別に人を襲う者もいますが、それは誰のことも、気に食わないわけです。

意図的な敵意を向けられたなら、誰でも相手を敵とみなし、怒りが湧き起こります。

でも、襲って来る相手が人間であっても、自然であっても、それは同じことなのです。

襲いかかって来るという事実に、変わりはありません。

異なるのは、それに対する、自分の受け止め方です。

嫌な相手が、嫌がらせを続けるのは、自然の猛威が、収まっていない状況と同じです。

嫌な相手に、行為をやめさせようとするのは、自然の猛威に、対処しようとするのと同じです。

嫌な相手を、どうすることもできず、相手がいない所へ逃げるのは、繰り返す自然の猛威に、対処するのが困難で、安全な所へ移動するのと同じです。

安全な所へ逃げても、恐怖がフラッシュバックするのも、どちらも同じです。

差が出て来るのは、その後の立ち直り方です。

災害に遭った方は、自然を恨みの対象ととらえませんし、多くの場合、同じ被害に遭われた方たちと、意識を共有できます。

そこで、悲しみをこらえながらも、前へ進み出し、その結果、喜びを再び感じることが、できるようになるのです。

これに対して、個人的に誰かにひどい目に、遭わされた人の場合、相談できる人もなく、誰とも意識を共有できずに、孤立しがちになります。

相手への怒りや恨みは、いつまでも継続し、その人の足止めとなって、その人が先へ進むことを阻みます。

また、他人と気持ちを共有する機会も少なく、誰にも自分の気持ちはわからない、と思うことで、誰かに引っ張ってもらうこともできません。

でも、自分が孤独で、誰にもわかってもらえないと考えるのは、勝手な思い込みです。

世の中に似たような人が、たくさんいるのは、報道を見ていればわかるでしょう。

自分で周りに壁を作るのをやめて、自分を励まそうとしてくれる人たちの気持ちを、素直に受け止めることが大切です。

また、嫌な相手に出会うのも、自然災害に遭うのも、同じことだと考えれば、相手を恨む気持ちは萎んで来るでしょう。

自分が幸せになることこそが、一番大事だと理解し、前を向いて一歩踏み出すことが、何より重要です。

自分にひどいことをした人間が、どうなろうと関係ありません。

その人が歪んだ心を、持ち続けていれば、当然それなりの人生を、送ることになるでしょう。

もし心を改めて、真っ当な人間になっているのなら、その人が幸せになることを、許してあげましょう。

いずれにしても、その人がどんな人生を送るのかは、関係のないことです。

自分が意識を向けるのは、自分が自分である人生を歩むことです。

途中で転ぼうが、怪我をしようが、顔は常に前を、向いていなくてはなりません。

自分の望むことから、ぶれないようにするのです。

人間も自然も、同じであることを理解し、嫌な相手のことも、自然を相手にしていると、考えるのです。

そこから離れたいのに離れられないのだとすると、それは別の問題です。

そこに自分を引き止めようとする、誤った価値観が、心の中に潜んでいると思います。

自分は自由であり、人生の選択権は、常に自分にあると考えて下さい。

自分が自由に生きることに集中すれば、嫌な相手のことも、自然災害と同じように、思えるようになるでしょう。

嫌な相手と自然災害 その1

嫌な人が来た。

どうしよう、どうしょう。

また何かされるかもしれない。

嫌な想いをさせられた人物が、近くにいるだけで、パニックになることがあります。

実際は、相手が何もしなくても、不安と恐怖で一杯になってしまいます。

あるいは、相手と遠く離れた場所にいても、いつも心は落ち着かず、ふとしたきっかけで、不安や恐怖が一気に膨れ上がります。

そんな自分が嫌になっても、どうすることもできません。

あんな奴、死んだらいいのにとか、苦しみ続ければいいのにと、思い続けてしまいます。

でも、そんなことばかり考えても、自分が幸せになれるわけではありません。

言い換えれば、そんなことを考え続けている限り、幸せが訪れることはないのです。

それは、自分の幸せを薪にしながら、相手を恨む炎を、燃やし続けている構図です。

似たようなことですが、ちょっと状況を変えて考えてみましょう。

自分に嫌な想いをさせた人物を、自然災害に置き換えてみます。

今、世界では自然災害が猛威を奮い、日本でも毎年多くの方が、災害によって命を奪われ、家族や友人を失い、家や財産もなくしています。

それは、大変なショックであり、生き残った方の心に、深い傷をつけてしまいます。

水害の被害に遭われた方は、しばらくの間、川や海などに対して、恐怖心を抱くでしょう。

土砂崩れの被害に遭われた方は、急な斜面や山の近くに近寄るのが、怖いと思います。

でも、やがて穏やかな日々が戻り、何事もなかったような風景になると、長い時間をかけながら、自然に対する恐怖心は、和らいで行くでしょう。

大切な人や物を失った悲しみは忘れなくても、海や山を見てパニックになることは、なくなると思います。

自然を恨んだり、自然を呪うようなこともありません。

自然はどうすることもできませんから、そのような気持ちにはならず、自分の運が悪かったと受け止めるのです。

ただ、普段は穏やかでも、猛威をふるう時もあるのだと、自然に対するとらえ方は、以前とは異なって来るでしょうし、それなりの対処も覚えるでしょう。

また、自分を支えてくれる人々への感謝を持ち、楽しいことへ気持ちを向けて、自分が笑うことを許せるようになります。

ところが、相手が自然ではなく人間になると、様子が違ってしまいます。

いつまでも悲しみは続き、相手への怒りや恨みは終わりません。

自分を気遣ってくれる人たちを、思い遣ることもできず、自分の人生はおしまいだと決めつけ、楽しむことも笑うこともあきらめてしまいます。

この差はいったい何でしょうか。

それは、相手が自分と同じ立場の存在かどうか、ということです。

手ぶくろを買いに

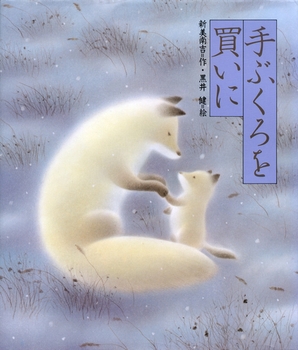

前回、新美南吉「ごんぎつね」を紹介しましたが、もう一冊お勧めがあります。

それは、同じく新美南吉が書いた「手ぶくろを買いに」です。

やはり、主人公は狐ですが、読み終えたあとに、心が温まるお話です。

これも、多くの絵本が出ていますが、私が好きなのは、黒井健さんの絵の「手ぶくろを買いに」です。

そのお話は、次のようなものです。

ある雪の日、子狐は初めて見る雪に驚き、雪に触れた手が冷たいと、母狐に訴えました。

子供が霜焼けにならないかと、心配した母狐は子狐を連れて、人間の町へ手袋を買いに行きます。

しかし、店の近くまで来て、人間が怖くなった母狐は、子狐だけを行かせることにしました。

母狐は子狐の片方の手を、人間の子供の手に変え、この手だけを見せて、手袋を買うようにと言いました。

理由をたずねる子狐に、人間は狐には手袋を売らないし、狐を捕まえてしまう怖い生き物だからだと説明しました。

母狐からお金を持たされた子狐は、一人で手袋を売る店へ向かいます。

ところが、開けられた扉の隙間から、漏れ出た明かりが眩しくて、子狐は人間に見せてはいけない方の、狐のままの手を、扉の隙間に差し出しました。

「このお手々にちょうどいい手袋下さい」

子狐の手を見た店の主は、相手が狐なのがわかった上で、先にお金を求めます。

渡されたお金が本物であるとわかると、店の主は子供用の毛糸の手袋を、子狐に持たせてやりました。

心配する母狐の元に戻った子狐は、差し出す手を間違えたのに、人間が手袋を売ってくれたと説明しました。

母狐はあきれながら、「ほんとうに人間はいいものかしら。ほんとうに人間はいいものかしら」とつぶやきました。

こんなお話ですが、これは自分たちとは容姿が違う、相手に対する恐れや不安を表しています。

母狐が人間を恐れるのは、実際に人間が狐を捕まえて、殺したりする事実があるからです。

それでも手袋を買い求めようとするのは、人間の優れた所を認めているのでしょう。

一方、子狐は人間の恐ろしさを知りませんから、素直な気持ちで人間を眺めています。

もし、怖い想いをしたならば、母狐と同じ想いを抱くようになるでしょう。

しかし、子狐に応対したのは、相手が人間であれ狐であれ、商売の相手を差別しない人物でした。

偽のお金で品物を手に入れようとしたならば、この人物は怒ったでしょう。

でも、正当な方法で手に入れようとする相手であれば、それが誰であれ、同じように応対します。

実際には、相手が狐だとわかったら、お金は奪い取った上に、捕まえて殺してしまうような、ひどい人間もいるでしょう。

この子狐は運がよかったのか、子狐の純真さが、いい人物との出会いを引き当てたのか、それはわかりません。

いずれにしても、世の中にはいろんな人がいるわけで、どこの国の者だとか、どんな民族なのかとか、一括りで判断できないのは、周知の事実でしょう。

「ほんとうに人間はいいものかしら。ほんとうに人間はいいものかしら」という、母狐の言葉は、まさに私たち自身が、自らに問いかけている言葉なのだと思います。

でも、この本を読まれた方は、自分だったら、子狐に対してどのような対応をするだろうかと、考えるのではないでしょうか。

また、人間を恐れないこの子狐が、これからも無事に真っ直ぐ育って行くことを、願うのではないでしょうか。

そのことが、読んだ人の心を、ほっこりさせるのだと思います。

とてもいい本ですから、ぜひ読んで見て下さい。