持てる物は限られる その2

人が本当に持てる物は限られます。

死んでしまえば、あの世に持って行ける物はありません。

持って行けるのは、心に残るものだけです。

そう考えると、手元に置く物というのは、心を豊かにしてくれる物がいいわけです。

どこかに仕舞い込んでしまうような物や、埃をかぶったままのような物は、心を豊かにするのに役立ってはいないでしょう。

そういう物はさっさと処分して、手元をすっきりさせておくのがいいと思います。

また、今後手に入れる物についても、本当にそれが自分の心を豊かにしてくれるのか、そういう使い方をできるのか、よく考えておくべきでしょう。

ところで、人が手に入れるものとは、何も形のある物体とは限りません。

今は情報社会と呼ばれるほど、巷には多くの情報があふれています。

どれがよくてどれが悪いのか、どれが本物でどれが偽物なのか、どれが必要でどれが不要なのか、見定めるのは容易ではありません。

だからと言って、何も考えずにいろんな情報を取り込んでしまうと、情報に振り回されてしまって、わけがわからなくなってしまいます。

流れて来た情報で右往左往するのは、自分では何も考えていないということです。

考えることをやめてしまい、ただ情報に従って動いているだけなのです。

そうなると情報がなければ動けませんし、矛盾する情報があると混乱してしまいます。

結局、大切なのは自分で考えるとういことです。

情報を選択できるだけの思考能力、判断能力を持たなければなりません。

でも、その基準はどこにあるのか、わからないと思うでしょう。

その基準は、自分自身の心の中にあります。

自分は何を望んでいるのか。

自分はどんな生き方をしたいのか。

それがはっきりしていれば、それに従って情報を選べばいいのです。

選ぶ情報が人によって異なるのは当然のことです。

みんなが同じ情報に基づいて、同じように動かなければならない、と考えることが間違いなのです。

人は人、自分は自分です。

また、誰もが人間ですから、自分の心の奥底を探って行くならば、必ず他の人を思いやる気持ちが、見つかるでしょう。

決まりや義務や体裁で、誰かに親切にするのではなく、自分の心に従って、他の人の笑顔を求めるようになるのです。

自分の中で何が大切なのかがはっきりすれば、選ぶ情報はかなり絞られます。

不要な情報には関心が湧きません。

結果的に、実際に身の回りに置く品も、かなり絞り込まれることになるでしょう。

見た目には質素で、とてもシンプルな暮らしを、求めるようになります。

それは、何を持つべきかを理解している人たちの暮らしです。

持てる物は限られる その1

人は物を欲しがりますし、いろんな物を手元に置いておきたがります。

物がたくさんあることが、豊かな暮らしだと信じ込み、自分が手にする物が少ない人は、多くを手にしている人を、羨ましがります。

もちろん、そうではない人もいますが、物を欲しがる人の方が多いでしょう。

物欲に振り回されてしまうと、たくさん物を持っているにもかかわらず、もっと欲しいもっと欲しいと思うのです。

でも、いろんな物を持ったところで、それを実際に活用するのかというと、そうでもありません。

持つだけで満足してしまい、手に入れた物は使われることなく、どこかに放置されたままでしょう。

自分が何をするかによって、必要な物は違ってきますから、たくさんの物を使いこなしている人もいるでしょう。

しかし、大半の人は使いこなしているとは、言えないのではないでしょうか。

たくさん物を集めたところで、火事や地震、洪水などの災害に遭って、急いでその場から逃げないといけない時、それらの物を持ち出せるでしょうか。

まずは自分の命が大事ですし、家族や知人、仲間のことを助けようとするでしょう。

何かを持って逃げるということは、なかなかできることではありません。

本当に大変な時には、そんなことなど頭に浮かばないでしょう。

それでも、普段からいざとなった時の事を考えている人は、通帳や財布、印鑑などをひとまとめにしておいて、それをつかんで逃げるかもしれません。

でも、幼い子供がいたならば、その子たちを抱いて逃げるでしょう。

人間には手が二つしかありません。

いくらいろんな物を持とうとしても、多くは持てないのです。

何が自分にとって、本当に大切なのか。

何が自分にとって、意味があるものなのか。

そんなことは平和で安定した状況の中では、あまり考えることはありません。

自動運転の車に乗っているように、何となく過ごしていると、自分がどこの目的地へ向かっているのかすら、考えなくなってしまいます。

災害などの大きな出来事が起きた時に、はっと目が覚めたように気づかされるわけですが、できれば、そうなる前に気づきたいものです。

本当の故郷 その3

心の一体感を感じられる時、私たちは大きな安堵と喜びを得ます。

故郷を求めるというのは、そんな安堵と喜びを求めるということなのです。

では、何故心の一体感を感じられた時に、そのような安堵と喜びが得られるのでしょうか。

それは、元々私たちがみんな、一つの存在だったからです。

今はそれぞれが個別の存在のように受け止めていますが、本当はみんなが一つだったのです。

人間で言えば、人類意識というものが、本来の自分であり、今いる一人一人は、人類意識の中にいる、無数のキャラクターの一つに過ぎません。

別々の存在だと信じていると、相手との関係がどうなるかわかりませんから、不安になります。

ところが、相手と自分が一つだったと、感覚的に理解できれば、大きな安心となるのです。

この感覚的理解がどんどん広がり、地球上がこの理解で包まれた時、本当の世界平和が生まれます。

相手が攻めて来ると、心配したり恐れたりする必要がありません。

そんなことは、これっぽっちも頭に上がって来ないのです。

相手が困っていると、放っておけなくなります。

自分が困った時は、誰もが手を差し伸べてくれます。

喜びも悲しみもみんなで分かち合い、強制されたわけでないのに、みんなが自然に心を一つにします。

かと言って、個性がなくなるわけではありません。

互いの個性を尊重し、認め合い、違いをハーモニーとして楽しみます。

そんな世界にするためには、心と心を繋がなければなりません。

でも、どうすればそうなるのでしょう。

簡単です。

誰に対しても、感謝と思いやりの心で接するのです。

あとは好きなようにしていて構いません。

そうすれば、世の中から争いはなくなり、喜びに満ちた平和が訪れるでしょう。

本当の故郷 その2

心が安らげる場所を故郷と呼ぶならば、心が安らげるとは、どういうことでしょうか。

それは自由でいられて、そのままの自分を受け入れてもらえている状態、と言えるでしょう。

ただ、ここで言う自由とか、そのまま受け入れてもらえる、というのには、条件が付けられることが多いと思います。

たとえば、その代わりにこんなことをしてね、とか、自分の表面的な所だけを見て、受け入れられている、というようなものです。

代わりにこうして欲しいという期待に、応えられなかったら、状況は一変するかもしれません。

また、表面的な所しか知らない相手が、こちらの本音の部分を知った時に、がらりと態度を変える可能性もあります。

無条件で本音の部分まで含めて受け入れてもらえれば、本当に心が安らぐでしょう。

そして、それこそが本当の愛と呼べるものだと思います。

いい所も悪い所も、全部ひっくるめて受け入れてもらえると、そこに生まれた時からいるような気分になるでしょう。

それが場所ではなく人であったなら、その人とは生まれる前から、一緒にいるように思えるでしょう。

その人と一緒にいれば、それがどこであったとしても、故郷にいるように感じます。

つまり、本当の故郷とは物理的な場所ではなく、心の拠り所となる、もう一つの心のことなのです。

そして、相手に故郷を感じる時、すなわち純粋な愛を感じる時、体は別々でも、心は一つにつながっています。

故郷を求める時、人の心は一つになれる、他の心を求めているのです。

心が一つだと感じられた時、人はそこに本当の故郷を見つけるわけです。

そして、これが感じられる相手は一人とは限りません。

互いを心から認め合えるなら、人数に制限はありません。

十人でも、百人でも、千人でも、心の一体感が感じられれば、お互いにみんなが故郷になるのです。

本当の故郷 その1

人には誰にも故郷があります。

通常言われる故郷は、その人が生まれ育った地域や街のことです。

人によったら、ある場所で生まれて、別の場所で育ったということもあるでしょう。

その場合は、両方が故郷ですね。

生まれ育った所ではないけれど、とても気に入った場所があって、そこの人々とも深い関係ができたなら、そこを第二の故郷と呼ぶ場合があります。

実際に、生まれ育ったかどうかではなく、そこに自分の居場所を感じられたということが、故郷という言葉に繋がっているのですね。

故郷という言葉が、辞書などでどう定義されているかに関係なく、自分にとってそこが故郷だと思えば、そこが故郷なのです。

そんな故郷に、事情があって住めなくなる人がいます。

災害や開発などで、故郷が大きく様変わりをしてしまったり、場合によっては失われてしまう場合があります。

あるいは、一度離れた故郷に戻って来たのに、そこには自分の居場所がなくなっていた、ということもあるでしょう。

そもそも自分には故郷があるという実感が、全くない人もいると思います。

それで平気な人もいるでしょうが、自分には故郷と呼べる所がないと、寂しく思う人もいるでしょう。

様々な事情で故郷を失ったり、故郷がなかったりすることで、つらい気持ちになったとしても、新たな故郷と呼べる所が見つかれば、それは大きな安堵となります。

結局、何が故郷なのかと言うと、深い心の繋がりを感じられる場所、ということなのですね。

生まれ育った所が故郷と呼ばれるのは、そこの人々や街や自然に深い馴染みを感じ、そこにいることで安らぎや喜びを得やすいからです。

でも、全ての人がそのように感じられるわけではありません。

生まれ育ったはずの場所で、とても嫌な思いをしてしまい、そこにいるのが辛い人にとっては、そこが故郷だと受け止めるのは、かなりの抵抗があると思います。

それよりも、本当に自分がしっくり来る、仲間や環境が揃っている所の方が、故郷と呼ぶに相応しいと思うでしょう。

今の自分には故郷がないと寂しく思う場合、それは今の自分はしっくりとした居場所を、見つけることができていない、と解釈して下さい。

どこで生まれ育ったかということではなく、居心地のいい所というのがポイントです。

故郷を失って落胆する場合も、新たに居心地のいい所へ向かえ、ということだと解釈すれば、つらい気持ちも和らぐでしょう。

それは物理的に新しい別の場所へ移動する、ということはもちろんですが、元々の場所を新しくすることで、そこに自分の居場所を作る、ということでもあります。

いずれにしても、古い故郷から新しい故郷へ移り住むわけです。

そうして実際に新しい居場所が見つかれば、そこを新たな故郷だと、受け止めるようになるのです。

故郷というものを固定的に捉えるのではなく、自分の居場所という、少し緩い基準で考えるといいと思います。

てこの原理 その3

現実世界が人類意識の夢であるとするならば、現実世界を構成しているエネルギーは、精神エネルギーだと言えます。

精神と言うと、私たちは自分を通して感じたり、理解している心を思い浮かべるでしょう。

一方で、物理世界におけるエネルギーと言うと、電気や熱などのように、何かに作用したり変化する様子を、客観的に眺めた形で理解しています。

通常、心と物質エネルギーは別物と考えられています。

でも実は、どちらも同じ精神エネルギーだとすると、両者が違うように思えるのは、どういう理由によるものでしょうか。

物質エネルギーは外から確かめることができますが、心は外から確かめることができません。

人間で言えば、その人の行動や表情などを通して、その人の心の状態を推測するか、本人が直接言葉で、心のうちを伝えることで、相手の心の状況をある程度は知ることができます。

しかし、火や電気などが、同じように語りかけてくれることはありません。

外からその状態を、確かめることしかできないのです。

これが心と物質エネルギーが、別物だと考える理由でしょう。

でも、結局これは、物質エネルギーの心を知る方法がない、というだけのことであって、物質エネルギーに心がないということではないのです。

物質エネルギーも、本当は精神エネルギーであるならば、物質に心がないと考える方が、不自然だと思います。

また、両者がともに精神エネルギーだからこそ、物理世界でのてこの原理が、人間の心が結果を生み出す動きにも、通用するのです。

心という表現を取る場合、精神エネルギーを内側から理解しています。

そのエネルギ-がどんなものなのか、直接の体験で知るわけです。

物質エネルギーと言う場合、それは精神エネルギーを外側から理解しようとします。

そのエネルギーがどんなものなのかを、客観的に確かめようとするのです。

テレパシーで相手の心とつながることができれば、物質エネルギーの心の様子を、直接知ることができるでしょう。

ところで、物質エネルギーが精神エネルギーであるならば、物理学で表現している言葉を、精神的な言葉で置き換えることが、できるかもしれません。

たとえば、引力は互いに引き合う力です。

人間で言えば、これは愛です。

引力は一つになろうとする力です。

愛もまた、一つになろうとする力であり、相手と自分が一つであるという、感覚的な理解です。

そこには大きな喜びがあります。

ということは、原子の中で引き合っている、原子核と電子は、深い愛で結ばれていて、それぞれが大きな喜びを感じていると、言えるでしょう。

原子と原子がつながって、分子を構成するのも、やはりそこに愛が働いていると考えられます。

こうして考えれば、世界は愛によって成り立っていると言えるでしょう。

いろんなレベルで、いろんな形の愛が表現され、その結果として、全体的な宇宙が成り立っているわけです。

それは私たちの体についても言えることですし、私たちの心についても言えます。

全ての存在は、愛によって創られているのです。

てこの原理 その2

私たちの心の動きが、具体的な結果を導き出すことに、てこの原理を当てはめたなら、何が支点で、何が力を加える棒になるのでしょうか。

たとえば、何かのお店をやりたいとしましょう。

そうですね、カフェを開きたいということにしましょうか。

カフェに憧れ、いつかカフェを開いてみたいと思っている人が、何かをきっかけにして、いきなりカフェを開くことはあると思います。

それでうまく行く人もいれば、うまく行かない人もいます。

同じようにしているつもりでも、うまく行くか行かないかの差が出るのは、そこに何かの違いがあるからです。

お店を開く場所や、お店の規模や雰囲気、メニューの内容、お店を通してオーナーが表現したいものや求めているもの、開店する時期や時間帯、その地域の人々の好み、資金的な余裕。

そんないろんな要素が絡み合い、うまく行ったり行かなかったりするわけです。

それでも、いきなりやってうまく行く人がいるならば、その人は余程運に恵まれているか、物事を見定めるセンスがあるかでしょうね。

何事も頭でいろいろ考えて計画を立てても、思ったように行かないことが多いものです。

そこをうまく切り抜けて行けるのは、直感力が優れているのかもしれません。

自分にはそんな力がないから、無理なんだと思うでしょうが、直感力を鍛えればいいのです。

そもそも直感という言葉は知っていても、それがどんなものなのか、感覚的に知らないとだめですから、直感がわからない人は、それについて探求するところから始めないといけません。

その分、時間はかかるでしょうが、望みを叶えるためには必要なことです。

カフェをやりたいと言いながら、料理はできないし、コーヒーの淹れ方もわからなければ、お話になりません。

これも人前に出しても恥ずかしくない程度には、修行をする必要があります。

いずれにしても、やろうと思ったことの実現までに、時間と労力がかかります。

これが、てこの棒の部分の動きですね。

棒を動かす力が少なくて済むとは言え、思った所まで棒を動かすには、それだけの時間がいるのです。

その結果、目的の物がどれだけ動いたかというと、それは思ったほどではありません。

それでも確実に動きます。

棒が折れてしまっては、てこも何もあったものではありませんが、自分が何かをやろうとしている時の心の強さが、この棒です。

どんなに大変でも、どんなに時間がかかろうと、絶対に成し遂げてみせるぞという意志の強さが、この棒の強さなのです。

ですから、途中で心が折れて、作業を投げ出してしまうのは、てこの棒が途中でぽっきり折れるのと同じなのです。

ということは、どれだけの情熱をもってやろうとしているのか、という点が重要だということですね。

てこの支点をどこにするかは、自分の力がどのくらいあるのかで決まります。

また、目的の物をどれぐらい動かすかという、目標によっても決まります。

つまり、てこの支点とは、今の自分の力でどこまでできるかという、見通しだと言えるでしょう。

それでできることが限られていても、心配する必要はありません。

一気に全部をするのではなく、全体をいくつかにわけて考え、それを一つずつこなして行くことで、最終的に全部をやり遂げると考えればいいのです。

一度に立てられる見通しが小さいものであったとしても、計画を何段階かに分けることで、最後には思ったようになるでしょう。

情熱と根気があれば、少しずつではあっても、必ず夢は叶うのです。

それを、てこの原理が証明してくれています。

てこの原理 その1

先日、庭木の手入れをするのに、大きな枝切りばさみを使って、何本も太い枝を切りました。

小さな枝切りばさみでは、とても切れないような枝でも、その枝切りばさみを使えば、驚くほどにさくさくと切れました。

それでも普段やらないことを、一気にやってしまったので、両方の腕が強張ってしまい、大変でした。

やっぱり普段から、体を鍛えておかないといけませんね。

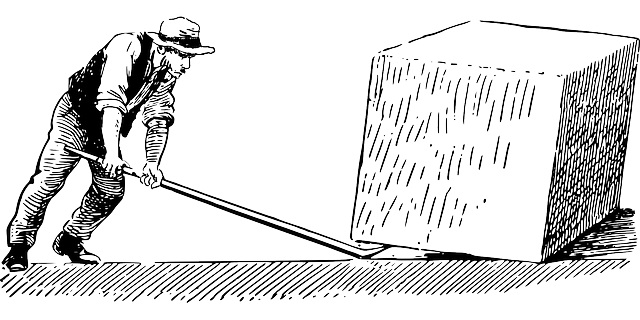

ところで、この枝切りばさみですが、力のない私でも太い枝を切ることができるのは、枝切りばさみが、てこの原理を応用しているからです。

てこの原理は、ご存知だと思いますが、小さな力で大きな仕事を行うものです。

そのままでは持ち上げることができない重い物も、脇に石のような堅い物を置き、その石を支点にして、太い丈夫な棒や板を、その重い物の下へ差し入れると、棒や板の手前を押し下げることで、重い物を動かせるのです。

もちろん、直接重い物を動かそうとするよりも、遙かに少ない力で動かせます。

この不思議な仕組みが、てこの原理です。

そのポイントは支点の位置です。

すなわち、支点から見た力を加える側と、力を加えられる側との距離です。

ちょうど棒の真ん中に支点を置いた時に、必要な力を基準にすると、力を加える所と支点の距離が長くなると、必要な力は少なくなり、短くなると必要な力が増えます。

楽に作業をしようと思うなら、できるだけ自分と支点との距離を、長くしておくのがいいわけですね。

もちろん、力を加えるための棒や支点が、脆いと話になりません。

棒も支点も丈夫なものを用意しておく必要があります。

さて、前置きが長くなりましたが、現実世界が夢と同じで、人類の集団意識が見ている夢だとすれば、現実世界を構成しているのは、人類意識の精神エネルギーだと言えます。

てこの原理は、その精神エネルギーにおける法則ですから、私たちの意識の働きにも適応できるのです。

何か物事を成し遂げようとする場合、いろいろやってみるものの、結局うまくいかないと、あきらめてしまうことがあるでしょう。

これをてこの原理に当てはめて考えてみると、うまく行かないのは、自分と達成すべき目的との間にある、支点の位置が悪いということです。

支点は目的物に近い位置にあるほど、目的物に大きな力を加えられます。

ただし、目的物を動かせる距離は、力を加える物の動く距離よりも、短くなります。

加える力は少なくて済む分、動く距離は長くなるわけですね。

これは要するに、急がば回れということです。

山の頂上に登るのに、真っ直ぐ斜面を突き進むのに対して、山の周りをぐるぐる回る道の方が、楽に坂道を登ることができます。

ただ、ぐるぐる回る分だけ長く歩くことになるわけです。

力が有り余っているような人であれば、てこの支点が自分の方に近くても、平気で目的の物を動かせるでしょうし、急な登り道だって、ずんずん登って行けるでしょう。

でも、そうでない人の場合、自分の力に応じたやり方をやれば、少しずつではありますが、また時間はかかるでしょうが、最終的には目的を達成することができるのです。

それを途中であきらめてしまうから、できないままという結果が残るのですね。

てこや回り道であれば、理屈がわかっていますから、時間はかかっても、最後にはうまく行くと思って、途中で投げ出すことはしません。

一方、心の作用については、同じように受け止めないので、あの人にはできても、自分には無理だと思ってしまうのです。

でも、自分がやろうとすることが、実現できるかどうかも、てこの原理と同じです。

自分の力でできる支点を見つけて、それで少しずつ動かしていけば、必ず願ったことは叶うでしょう。

それぞれがするべきこと その5

人類の集団意識を構成している、個別の意識たちの全てが、生きている人間とは限りません。

すでに亡くなっている人や、これから生まれて来ようとしている人の意識も含まれます。

もしかしたら、一度もこの世界に生まれたことがないという、そんな意識もいるでしょう。

現実世界を体験するということが、集団意識的が見ている夢だと考えると、この世を離れている人たちは、目が覚めている状態だと言えます。

バーチャル世界のゲームを楽しんでいる人を、すぐ横で眺めているような感じです。

この世界が大きなキャンバスで、この世界に生きる人々が、それぞれの場所に思い思いの色を塗っていると考えて下さい。

実際に色を塗っている私たちが、直接確かめられるのは、自分がいる場所とその周辺の色だけです。

しかし、この世界を離れている意識たちは、少し離れた所から、キャンバス全体を眺められるとします。

彼らは生きている人間たちが、描いているキャンバスの絵を眺めながら、ここはもっとこうした方がいいなとか、どうしてこんな色を塗るんだろう、などと考えているかもしれません。

それで、今度は自分がこの世界に生まれて来て、別の色を塗ってみせようとか、他の人と協力して、それまでになかった絵を描いてみせると思うのです。

ところが、実際に生まれて来ると、生まれて来る前のことなど覚えていないので、他の人たちと同じように、いろいろ苦労をしながら、当初の予定とは異なる色を、選んでしまったりするのです。

それでも、その横で応援している者たちがいるのです。

この世に生まれることをせず、生まれて来た者のすぐ脇で、そっちじゃないよ、こっちだよ、などと指示を出したり、もう少しだぞと励ましたりするのです。

その声は直接聞こえなくても、心の奥底で、ふと湧く思いつきや気力という形で、生きている人に影響を与えます。

この声を聞くことができる人は、生まれて来る前のことを思い出せなくても、当初の予定どおりの人生を、歩めるようになるのです。

これまでの世の中を眺めてみますと、こういう生き方ができる人は、それほど多くなかったように思います。

心の声を感じていたのかもしれませんが、それよりも直接耳に入って来る、周囲の声に従うことが多かったのです。

ところが、今の若い人たちを見ていると、心の声に従っているように見える人たちが、ぐんと増えたように見えます。

まるで、この世界のキャンバスを塗り替えるために、特別編成をされて送り込まれて来た人たちのようです。

とても力強く、行動力があり、また慈愛に満ちています。

彼らがどんどん自分の色を塗ることで、周囲の人たちが同じような色を、塗る勇気を持つようになるでしょう。

また、彼らが活躍するのを助けるために、前もって生まれて来て、力を貸している人たちもいます。

そうでなければ、いくら特別編成の者たちであっても、活躍することはできません。

これは他人事の話ではなく、今のこの時代に生きている人たちには、誰にでも言えることです。

自分がどの立場にいるのかは、自分で考えてみればわかるでしょう。

自分の心の声に耳を傾けてみれば、本来の自分の目的が見えて来ると思います。

今、世界が大きく変わろうとしているように見えます。

それは一人一人の意識が大きく変わり、人類の全体的な意識が、これまでとは違う夢を見ようとしているということです。

この流れは止まらないでしょう。

新しい人類の意識は、新しい夢、新しい世界を創り出すでしょう。

その世界を体験できるのは、その世界の創造に参加している意識だけです。

古い世界にしがみついている意識は、新たな世界からは離れることになると思います。

今みんなが目にしている争いは収束し、世界の表舞台に出て来る人は、ほとんど全員が刷新されることと思います。

それはそんなに遠い未来ではなく、間もなくのような気がします。

そんな世界が早く創られるよう、一人一人が素敵な色を生み出すことを願っています。

それぞれがするべきこと その4

自分が思ったように生きようとしても、自分のいる所が戦乱に巻き込まれたり、大災害に見舞われたりしたら、何もできないじゃないかと思うかもしれません。

そこには死が待っているかもしれませんし、助かったとしても、街が壊滅していれば、そこで何かをすることは不可能です。

それでも、人の生き死にを誰かが判断することはできません。

同じ状況の中にあって、こっちの人は亡くなったのに、隣にいた人は助かったということは、いくらでもあります。

その差が何なのかということを、生きている人間が知ることはできません。

人それぞれ事情が違うからです。

ただ、直感に従って助かったという人もいるので、直感に従えたか否かが、生きるか死ぬかの違いに結びつくことはあると思います。

何とか無事に生き延びたけれど、街が壊滅しているから、お先真っ暗だと思う人は、その土地への執着を棄てなければなりません。

どうしてもそこがいいと思うのであれば、その土地を回復するために、全力を出せばいいでしょうし、もうだめだと思うのであれば、他の土地へ移動すればいいのです。

そこでの思い出は思い出として持ちながら、新たな所で新たな一歩を踏み出すのです。

それは必ず新たな人との出会いとなり、新たな世界を創り出すことに、つながります。

人は自分たちが大きな世界の中にいて、その世界の動きに従って生きていると考えがちです。

でも、人間が認識している世界は、人間が創り出しているのです。

人間の集団意識、全体としての人類の意識が、その意識の中に生み出した夢が、私たちが認識している世界なのです。

個人個人が見ている夢と、本質的には同じです。

違いは個人が見ているのか、集団意識が見ているのか、という点でしょう。

そして、私たち一人一人は、その集団意識の中の一部ですから、私たち自身の考え方や行動が、全体の意識に影響することは、間違いありません。

私たちがどこで何をしようと、それはこの世界の一部であり、私たちが新たな何かを始めたら、そこに新たな世界が生まれたと言えるわけです。

無限大のキャンバスの上で、一人一人が自分の居場所や周囲に、好きなように色を塗っているのと同じです。

時には隣の人と、色の塗り方で揉めることもあるでしょうが、一緒に相談しながら、面白く楽しい色を見つけることもあるのです。

不安に満ちた色を塗る人が、たくさんいると、世界は不安で満ちたものに見えます。

それでも、自分の持ち場だけでも、明るく希望に満ちた色にしておけば、他の人が不安に頭を抱えていても、自分だけは明るい自分でいられるのです。

それは他の人たちがお金もなく家もなく飢えているのに、自分一人だけが裕福な状態でいるという意味ではありません。

自分の明るさを維持できる状況に、いられるということです。

他の人がそれにならって、自分も明るい色を塗るようになると、世の中の雰囲気は変わって来ます。

そんな人がどんどん増えて、どこを見ても明るい色ばかりになれば、世界は喜びに満ちたものになるでしょう。

もちろん、それは世界中の人が裕福になるという意味ではありません。

みんなが明るさを表現できる状況が、世界中にあるということです。

つまり、いわゆる裕福と喜びとは、必ずしも一致しないということです。

もし裕福と喜びが同じものだと言うのであれば、その裕福さとは物質的な豊かさを、象徴したものではなくなるでしょう。

裕福とは何かと問われたら、心の豊かさだと答えることになるはずです。

狂った世界の中で、自分なんかに何ができるのかと、思いたくなるかもしれません。

それでも、今の自分がいる場所で、自分にできる限りの明るい色を、与えられたキャンバスに塗ることこそが、実は新たな世界を創り出す行為なのです。

誰かがするのではなく、自分がするのです。

水面の波紋のように、その喜びが周囲へ広がることで、いつの間にか世界は違ったものになるのです。