理解すること その3

昔の人々の理解度が、必ず今の私たちより、劣っているとは限りません。

古代文明の遺跡には、現在の人類の技術をもってしても、同じ物を造ることが困難なものも少なくありません。

また、古代の人々は星の動きを読み、作物の栽培時期や洪水などの災害について、知ることができたようです。

そもそも穀物や野菜などを栽培するという、知識や技術を手に入れたこと自体が驚きでしょう。

日本では、あらゆる物に魂が宿っていると、考えられていました。

今では、そんなのは有り得ないことであり、迷信だと片付けられてしまいます。

幽霊や妖精、お化けや妖怪の話だって、頭ごなしに馬鹿馬鹿しいことと決めつけられます。

そんな話をする人は、無知で愚かな者だと見なされてしまうのです。

現代は科学中心の世の中です。

科学で否定的に見られるものは、存在とは認められません。

しかし、心は何より確実に存在しているものです。

心がなければ、科学もへったくれもありません。

でも、科学では心は物質とは別のものであり、うまく説明できないものとして扱われています。

でも、実は全てが精神エネルギーであり、大きな意識の中に存在しているとすれば、どうでしょうか。

物質でさえ精神エネルギーの一種なのです。

そうなると、全ての物に魂が宿っていると理解していた、昔の人々の方が、今の私たちよりも理解度が高かったと言えるのではないでしょうか。

物事を理解するということは、世界を理解するということにつながります。

世界を理解するということは、自分自身を理解するということにつながります。

また、自分自身を理解することで、世界を理解することもできるのです。

全てはつながりがあり、元々は一つであったと考えれば、自分の理解と世界の理解が、表裏一体であることに気づくでしょう。

理解が深まることで、世界観は大きく変わりますし、自分自身の認識も同様に大きく変わります。

生きることの意味や価値観も変わり、感覚でさえもが変わります。

食生活も暮らし方も自然との関係も、全てが変わり、人類全体が別の種族になったかのように変わるでしょう。

つまり、理解を深めることこそが、人類の進化につながるのです。

理解すること その2

今でこそ、新型コロナウィルスだと騒がれていますが、その昔はウィルスというもの自体が、知られていませんでした。

また、顕微鏡ができるまでは、生き物の体が細胞でできているということも、わかりませんでした。

子供でもウィルスや細胞のことを、知っている時代の人間から見れば、昔の人たちは何て無知だったのだろうと思うかもしれません。

しかし、それはわからないことですから、仕方のないことですし、今の私たちにだって、わからないことはたくさんあります。

未来の人類から見れば、今の私たちもひどい無知に見えることでしょう。

それと同じで、昔の人々に今の知識がなかったからと言って、その人たちが今の人たちより劣っていることにはなりませんし、不幸せだったと言うこともできません。

当時の人たちは、自分たちにとって普通の暮らしをしていただけです。

ただ、今の私たちとは世界観が異なりますので、何がよくて何がわるいのか、という基準も違いますし、何が幸せで何が不幸なことか、という価値観も違います。

地球は平面だと信じていた人たちには、わからなかったことが、地球は丸くて回転していると理解した人たちには、わかるようになります。

それはそれで世の中は便利になりますが、地球が平面だったという話がでたらめで、その頃の人たちは嘘の中で暮らしていた、と考えるのは早計です。

その人たちにとっては、地球が平面であるということは真実であり、その人たちはそういう世界に生きていたわけです。

それで何の不都合もなければ、それで構わないわけですし、それがその人たちの理解に基づいた世界なのです。

私たちは地球が丸くて、自転もしているし、太陽の周りを公転もしていると理解しています。

宇宙はビッグバンで始まって、どんどん遠くへ拡張しているとも考えられています。

でも、それが真実だという証拠はありません。

今の私たちが知る限りでは、それが真実であるように見えているだけの話です。

新たに全く次元の異なる情報がもたらされたら、今とは全然違う宇宙観を、持つようになるでしょう。

しかし、それは未来の話であって、現在の私たちにとっては、地球は丸くて回転するものというのが真実なのです。

それはつまり、そこが今の私たちの理解度であるということなのです。

理解すること その1

人間は物事を理解する力があります。

ところが、理解していたつもりが、誤解だったということもありますよね。

たとえば、友だちだと思っていた人が、ある時から自分を避けるようになったとします。

これは友だちたと理解していたのに、そうではなかったということですね。

何だ、こんな奴だったのかと思っていると、ある日、その人から手紙が届きます。

そこには、その人に死が迫っていることや、弱って行く自分を人に見せたくなかった気持ちが綴られています。

大好きなあなただからこそ、自分の姿を見せたくないと思ったけれど、そのことであなたを傷つけてしまったかもしれないことで、とても悩んでいると、その人は自分の気持ちを打ち明けてくれました。

あなたは、どう思うでしょうか。

その人のことを想って泣くのでしょうか。

あるいは、友だちだからこそ、初めから本当のことを言って欲しかったと、憤慨するのでしょうか。

それとも、もう気持ちが冷めてしまって、この人のことなどどうでもいいと思うのでしょうか。

この友だちがとった行動が、正しかったのかどうかなど、誰にも決められません。

何が正しくて何が正しくないのか。

それは人によって基準が違います。

絶対的にこうだと言うことなど、誰にもできないのです。

同じことは、あなたに対しても言えます。

あなたがこの友だちのことを、どう思って、どんな行動を取るのか。

それもまた、それが正しかったかどうかなど、誰にも言えないのです。

たとえ、それが法律で規定されていたとしても、本当の意味でそれが正しいかどうかはわかりません。

法律が間違っていることもありますし、法律の善し悪しは時代によっても変わって来ます。

とにかく、この世界で何が正しく、何が正しくないかということは、誰にもわからないし、誰にも決められないのです。

あるのは、それでいいのかどうかという判断ではなく、それをどうとらえるかという理解です。

理解は人によって様々であり、理解の程度もいろいろです。

深く理解している人が、深く理解できていない人に対して、君の理解は間違っているよと言うことはできますが、それが相手に通用するとは限りません。

その人が自分とは異なる理解を、納得できるようになるまでは、その人自身の理解が全てであり、その人にとっては、それが真実なのです。

そして、その理解がその人が体験する世界を創ります。

私たちは同じ世界に存在して、みんなが同じ体験をしていると思いがちですが、そうではありません。

時間や場所を共有しても、それが何を意味しているのか、それがどんなものなのかは、人によって受け止め方が様々です。

一人として同じ受け止め方をする者はいません。

人間の世界は、人間の数だけあるのです。

その人が認識し、感じることができる世界は、その人だけの世界です。

他の人は、その人がどんな世界を体験しているのかを、知ることはできません。

想像することはできても、本当のことは何もわからないのです。

何がよくて何が悪いのかも、自分の価値観で基準を決めている以上、基本的には自分の世界だけで通用することです。

その価値観を作るのも、物事を自分がどう理解して、どのように受け止めるかで決まるのです。

何故戦うのか その5

人間だからこそ持つ知性とは、自分と他の存在とのつながりを、認識し理解できる力です。

一方、人間は他の動物以上に、自我を強く認識し、自分というものを常に強く感じています。

自分も含めて、様々な存在が数え切れないほどあると認識しながら、それらの存在が、実はみんな一つなんだと感じて理解するという、一見矛盾しているように思えることを、できるようになるのが人間としての成長です。

これができる人は、誰に対しても敬意を払うことができますし、誰とでも仲良くできます。

自然を愛し、世界との一体感を感じるのです。

争うことなど、頭に浮かぶことはありません。

考えるのは、いつも楽しいことばかりです。

その楽しさの基盤にあるのは、世界の多様性です。

いろんな生き物がいて、いろんな人がいる。

様々な存在があって、それで世の中はハーモニーを奏でながら活動している。

そして、自分自身もそのハーモニーの一つを奏でていると認識しているので、いつも楽しいのです。

国が違っても、民族や宗教が違っても、それが争いの原因になることはありません。

男なのか女なのかということなど、何も関係ありません。

年を取っていても若くても、まだ子供でも、とにかくみんなで楽しくやれれば、それが一番なのです。

恐らく、世界中の多くの人が、このような世界を望んでいることと思います。

しかし、そのような世界を実現させるためには、一人一人がそのような意識を持たねばなりません。

何故ならば、世界はみんなで築くものだからです。

土地を奪い合ったり、資源を奪い合ったり、威厳をひけらかしたり、軍事力や経済力を鼻に掛けるというのは、人間的知性はゼロ、あるいはマイナス状態です。

そんな人たちに自分の人生を預けたり、言いなりになったりするのはやめて、自分自身の心に従った、本当の人間らしい暮らしを求めることが、今の世の中に求められいるのだと思います。

今目にしている戦争や内戦も、人としての知性を働かさなければ、決して解決することはないでしょう。

逆に言えば、世界中が注目するような惨劇を通して、人間は本来の姿に戻ろうとしているのだと思います。

何故戦うのか その4

個人レベルでの争いが起こるのは、争いを起こす人たちが、孤独を感じているからです。

自分と自分以外の人との間に、いい関係を築けないために、相手のことを大切に感じられないのです。

ですから、相手に失礼な態度を取っても平気ですし、気に入らなければ、平気で相手を傷つけるような言動を取ります。

それで相手がどうなろうと、何とも思わないのです。

でも、この人たちも生まれて来た時には、他の人たちと同じような、可愛らしい赤ちゃんだったはずです。

それなのに、周囲との関係が築けない、孤独な人間になってしまうのは、この人が他の人といい関係を築ける機会が、少なかったのだと言えるでしょう。

それはその人個人の責任ではなく、世の中のあり方に問題があると思います。

お金がある人や、学歴のある人、力のある者とつながりがある人、なんかが、うまく世渡りができるようになっているので、そうでない人たちは、日々の暮らしが大変です。

それでも何とかやって行っている人が大半でしょうが、中にはついて行けない人もいます。

そういう人は自分だけが取り残されたように孤独を感じ、自分ではどうすることもできないと、絶望するのです。

だからと言って、みんなが積極的に争うようになるわけではありませんが、他人との共感ができないので、他人に迷惑になるような行為を、平気でやってしまうかもしれません。

自分の孤独をごまかすために、無理なことをして人の注目を集めようとしたり、いつも人を見下すような態度を見せることもあると思います。

同じような環境の中でも、その経験の中からいろいろ学んで、立派になる人もいます。

ですから、そういう意味では、この人たち自身にも、孤独から抜け出せない責任はあります。

でも、それ以前に、誰もが自信を持てるような社会であれば、今より孤独を感じる人は減り、無用な争いごとも目にすることはなくなるでしょう。

社会というものは、一人一人の人間で構成されているものですが、その社会が人々に対して、本当の仲間、本当の家族という環境を提供できないからこそ、孤独を感じる人が増えるのです。

社会にそんな問題があるということは、その社会を構成している、私たち一人一人が、普段からそのような意識を持っていない、ということを示しています。

どこかで事件が起こった場合、自分には関係がないように思いがちですが、本当はそんな自分の意識の持ちようこそが、いろんな事件を引き起こす要因になっているのです。

何故戦うのか その3

体の免疫細胞が、体の環境を守ろうとするように、人間は我が身を守ろうとしますし、自分の暮らしの安定を維持しようと努めます。

自分に危害を加えようとする者がいれば、逃げるなり戦うなりして対応します。

暮らしを守るためにお金を稼ぎますし、災害に遭えば避難します。

自分以外に大切な人がいたら、やはりその人を含めて、同じような行動を取るでしょう。

大切な家族や恋人、知人や仲間を守るため、我がことのようにいろいろ動きますし、場合によっては、我が身を犠牲にしてでも、大切な人を護ろうとします。

それは何故でしょうか。

それは大切な人間を自分と同等か、それ以上の存在として受け止めているからです。

見かけ上、家族や友人、仲間がいても、その人が普段から孤独で周囲とのつながりを感じていなければ、我が身を犠牲にしてでも、その人たちのために動くということはしません。

動くのは、相手がそれなりに大切な人だからであって、大切でなければ動きません。

家族が誰かに攻撃されれば、通常は家族を護ろうと、相手と戦うでしょう。

しかし、家族との関係が悪くて、どうなってもいいと思うような家族であれば、誰かが他人から攻撃されたところで、本気で助けようとはしないと思います。

つまり、自分でない者であっても、その人のことを自分と同じように受け止めていたならば、自分と同じように、その人のことを大切にします。

もちろん、その人と争うことなんてありません。

全くの他人と争う場合、その相手のことは、自分と同じだとは思わないものです。

たとえその相手が死のうが、知ったこっちゃないという感じです。

ところが、その相手が実は自分と同じような境遇にあり、自分と同じような悩みを抱えていたとわかれば、状況は変わります。

また、その相手が自分にとって大切な人の恩人であったとしても、やはり状況は変わります。

どうでもいいと思っていた相手に、親近感を覚えて、大切にしたいという気持ちが起こります。

体の免疫細胞が相手を攻撃する場合、その相手が体を構成する仲間ではないと、認識しています。

仲間だと認識していれば、本当は外敵であっても、免疫細胞は攻撃をしません。

自分と同じ仲間だと、自分の家族なんだと、認識できるかどうかがポイントです。

人間が争いを起こす場合も、同じことが言えます。

初めて出会う人であっても、相手を自分の仲間や家族と同じように見ることができれば、そこに争いは生じません。

争いの原因は、自分と相手を同じように見られるかどうか、というところにあるのです。

何故戦うのか その2

自然の生き物たちは、存在を懸けて争うのに、人間はどうしてそこに嫌悪感を感じてしまうのでしょうか。

もちろん嫌悪感を感じないで、争いに熱中する人もいますが、普通の感覚の持ち主であれば、人が争って喧嘩をしたり、殺し合ったりすることに対して、嫌な気持ちになるはずです。

それは何故でしょうか。

きちんと道徳教育が行われているからでしょうか。

もちろん、そんな教育が成されている所では、こういうことに嫌悪を覚えやすいと思います。

でも、道徳教育が行われていなくても、そんな場面を目にしたら、やはり嫌な気持ちになるでしょう。

また、道徳教育が有効になるのは、人間の意識の中に、道徳教育を理解して受け入れる素地があるからです。

つまり、人間は教育によって作られるのではなく、教育によって、自らの内に存在する知性が引き出されるのです。

人間には元々道徳教育を理解する力があるのです。

だけど、人によっては力に物を言わせて、好き勝手をする人もいます。

それはどういうことかと言うと、そういう人は自分の内にある、他人を思いやるという部分を、うまく引き出してもらえなかったのです。

どんなに強欲に見える人であっても、心の内には争いを嫌悪するような部分を持っています。

ただ、それを引き出す前に、生き延びるためには、力で相手を支配するしかないと、思い込んでしまったのです。

言い換えれば、争いを嫌悪する気持ちを引き出せなかった人の意識は、動物の意識と同じだということです。

場合によっては、動物以下ということもあるでしょう。

動物は不必要な争いはしません。

しかし、人間には好んで争いをする人がいます。

動物にも縄張りがありますが、世界中を自分の縄張りにしようとはしません。

必要なだけの縄張りがあれば、それ以上は求めません。

強欲な人間は、病的と言えるほどに、全てを我が物にしようとします。

これは動物以下と言えるでしょう。

人間の中にある争いを好まない部分というものは、何でしょうか。

それは知性です。

ここでいう知性とは、学校の勉強ができるということではありません。

外国語が話せるということでもありませんし、コンピューターが得意ということでもありません。

ここでいう知性とは、自分の感覚や経験を通して、自分や世界について深く考察し、理解する力のことです。

この知性こそが人間と他の動物の大きな違いであり、この知性を発揮できるかどうかで、人間としてどれだけ成長できるかが決まるのです。

争いごとを好む動物以下の人は、この知性が動物以下ということです。

人間の姿をして、お勉強もできるし、お金も稼げるでしょうが、人間としてはほとんと成長できていません。

それでも人間である以上、本人の中には知性が隠れています。

その知性を引き出せるチャンスに、遭遇できるかどうかが、成長するための鍵となるでしょう。

それにしても、本来動物以上の知性があるはずの人間が、場合によっては動物以下になってしまうのは、どうしてでしょうか。

それは人間は「自我」が強いからです。

自分というものを認識する力が強いからこそ、何もかも自分中心にしたくなるのです。

それは人間としてどうあるかということが、理解できないばかりか、世界と自分とのつながりさえも忘れてしまい、自然をも管理できるという誤解や妄想を抱いてしまうほどに、自分勝手な行動を取るようになります。

動物は自然の中で生き、自然に逆らうことはしません。

知性の低い愚かな人間が、動物以下だというのは、そういうことなのです。

何故戦うのか その1

体には免疫というものがあり、体に侵入して来る細菌やウィルスなどの外敵と戦ったり、癌化してしまった細胞を排除したりして、体の中の環境を一定に保とうとします。

人が争うのも、基本的にはこれと同じ状況が起こっているのです。

争い合う者が個人であれ集団であれ、そこには一つのまとまりを存続しようとする、意識や動きがあります。

それに基づいて、それぞれが自分たちの存在や、自分たちが存在している環境を維持、あるいは拡大すべく、他の者と争うわけです。

道徳的にいいかどうかは別にして、これは己という存在を維持するために、誰にも備わった動きと言えるでしょう。

そうしなければ「自分」や「自分の居場所」を確保し、守ることができないからです。

他の存在と争うことはやめるべきだと言って、体の免疫が機能を停止してしまうと、どうなるでしょうか。

細菌やウィルスは体の中に入りたい放題ですし、体の中にある養分を自由に使い、体に毒となる物質を平気で排出します。

その結果、体は死に至るのです。

医療現場では、敗血症と呼ばれる状態ですね。

体の免疫が戦う力を失って、体中に細菌が広がっている状態です。

また人の体には、毎日癌細胞が生まれていると言われていますが、これを免疫細胞が抑えなければ、どうなるかは誰もがわかると思います。

つまり、ある環境やある存在を維持するためには、どうしても免疫機能や、それに該当する働きが必要となるのです。

そこにいいも悪いもなく、それがこの世界における、自然で当たり前の動きなのです。

それが自然というものであり、自然の一部である人間も、その摂理を知ってか知らずか、他の生き物たちのように、自分を維持するために、邪魔な者たちと争ってしまうのです。

しかし、だからと言って、自分勝手な支配者や権力者たちが、弱い者を自分の配下に置こうとして、相手を痛めつけたり殺害したりすることは、人間としては許されません。

ここで考えてもらいたいのは、自分の環境を維持するために、それを邪魔するものを排除するのは、自然な行動なのに、どうして人間はそれをよしとしないのか、ということです。

人間だって自然の一部なのですから、それが誰であれ、邪魔者を排除するという行動は、理屈においては正当化されるはずです。

しかし、それを正当化できないのは、どうしてなのでしょうか。

ティラノサウルスレース

先日、鳥取県大山町でティラノサウルスの着ぐるみを着た選手たちによる、レースが行われました。

広大な敷地の上を、何頭ものティラノサウルスが走るのは圧巻であり、わけがよくわからない面白さに思わず噴き出してしまいました。

元々は2019年にアメリカの競馬場で行われたのが始まりだそうです。

やっぱりアメリカの人は、面白いことを考えるものですね。

レース前のラジオ体操の様子も面白く、本当に恐竜が体操をしているようでした。

レースもとても迫力があって、一見すると本当に恐竜の群れが、走っているように見えてしまいます。

会場は標高約300メートルの芝畑にある、グランピング施設「トマシバ」で、企画をしたのはトマシバを運営している住民有志だそうです。

この時期にレースを企画した理由は、コロナ禍で学校行事がなくなる中で、元気を発散できる場所になれば、ということです。

みんなを元気にしたいというこの気持ちが、とても嬉しいですね。

地球の裏側では戦争が起こっていますし、その影響で日本周辺もキナ臭いと考える人もいる中で、こういう楽しさしかないイベントを行うことは、とても大切で素晴らしいことだと思います。

悪いことが起こった場合、とかく人は不安に陥りがちですが、そんな時こそ、悪いことを吹き飛ばすような明るい気持ちが必要なのです。

争いはいつか終わるでしょうが、そのあとに残るのが、互いへの憎しみでは、再び争いが起こります。

人間はこういう姿であるべきでしょうと、訴えるかのようなこんなイベントは、未来の日本、未来の地球を明るい方向へ導く、道しるべになるでしょう。

また、ぜひやってもらいたいですし、他の地域もこれに負けないような、楽しいことをしてもらいたいですね。

お金儲けや注目を集めるためではなく、みんなを元気づけるために。

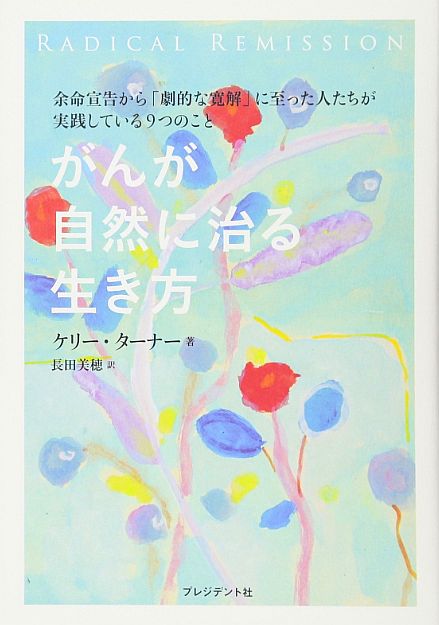

がんが自然に治る生き方 その11

「がんが自然に治る生き方」というケリー博士の本は、本当に素晴らしい本だと思います。

2014年にアメリカで発売され、早くも同年11月には、世界初の翻訳書として、日本でこの本が発売されました。

この本に書かれていることは、正しいことだと私は思います。

ただ、正しいからそうできるかと言うと、恐らく多くの人にとっては、そう簡単にはいかないかもしれません。

また、アメリカと日本とで、人々が置かれた環境が違うということも、本の内容に影響を与えているでしょう。

そのため、日本人としてこの本を読んだ時に、アメリカ人ほどには理解ができないかもしれませんし、アメリカ人とは異なる理解ができるかもしれません。

いずれにしても、ケリー博士が伝えてくれた情報は、とても重要で役に立つものばかりだと、私は思います。

「がんが自然に治る生き方」という表題を見ると、この本はがん患者のために、書かれた本だと思われるでしょう。

事実、ケリー博士が集めた情報は、病院から見放されたようながん患者のものばかりですし、そのがん患者が見事にがんを克服したということに、博士自身が驚愕した話です。

しかし、本の内容をよく読んでみると、これはがん患者に限ったことではなく、他の病気の人にとっても言える大事な話だし、まだ病気になっていないと思われる人にとっても、重要な情報が書かれていると気がつくと思います。

つまり、ここに書かれていることは、人間が人間として自然に生きるための方法なのです。

がんという病を克服する、という切り口から入ってはいますが、結局は本来の人間としての姿を取り戻すことによって、がんを克服することができたという話です。

ですから、別にがんではない他の病気についても、ここに書かれている情報を参考にすれば、多くの病気が改善に向かうことが、期待されると思います。

また、自分は健康で全然病気じゃないよと、思っている人たちも、それはまだ病気が表面化していないだけのことで、いつ病気が顔を出すかわからないと、知ることができるでしょう。

それに、体の病気ばかりでなく、心の病気や、病気とは見なされていない心身の不調、あるいは漠然とした将来への不安や、自分への自信のなさ、などについても、この本を読むことで、いろいろ考えさせられることと思います。

表題だけを見ると、自分には関係ないやと思う人が多いでしょうが、ぜひ一度手に取って、読んでみて下さい。

きっと、何か発見があるでしょう。