怪談話に思うこと

夏と言えば、昔は怪談というのが、お決まりでした。

夏休みには、よくお昼のテレビ番組で、「あなたの知らない世界」というのを、見ていました。

映画番組でも、四谷怪談や牡丹灯籠、番町皿屋敷に化け猫などは、毎年必ず放送されました。

こちらは夏に限りませんが、水木しげるの「ゲゲゲの鬼太郎」や、楳図かずおの「赤ん坊少女」「黒いねこ面」などの漫画も、よく本屋さんで立ち読みしたものです。

こんな話をしても、若い人にはわからないかも知れませんね。

水木しげるは、妖怪漫画で有名な漫画家です。

そして楳図かずおは、人間の狂気や怨念を描く、恐怖漫画の漫画家です。

これらの怖い漫画を読んでいると、非日常の世界へ引き込まれてしまいます。

その怖さは、漫画を読んでいない時でも、心のどこかに残っていました。

でも、本当に怖いと思わされたのは、小泉八雲の怪談話でした。

私の父は五人兄弟の長男で、私が子供の頃には、父の末の弟になる叔父さんが、時々遊びに来ていました。

叔父さんは子供の私や兄弟に、小泉八雲の怪談・奇談という本を、よく読み聞かせてくれました。

とても読むのが上手な叔父さんで、私たち兄弟は、怖がりながら話を聞いていました。

中でも私のお気に入りは、「耳なし芳一のはなし」「むじな」「鳥取の蒲団のはなし」「死骸に乗る者」「破約」「幽霊滝の伝説」です。

「耳なし芳一のはなし」は、みなさんご存知、盲目の琵琶法師の話です。

平家の亡霊の前で、芳一が琵琶をかき鳴らして、平家物語を語ります。

芳一が危険な状態にあると知った、お寺の和尚は、芳一の姿が亡霊から見えなくなるよう、芳一の全身に、お経を書きました。

しかし和尚は、両方の耳にだけ、お経を書き忘れてしまったのです。

芳一を訪ねて来た亡霊は、宙に二つの耳だけが、浮かんでいるのを見つけます。

芳一を連れて行けない亡霊は、代わりにその二つの耳を、もぎ取って去って行くのです。

私はこの話を聞くたびに、和尚をなじったものです。

そもそも芳一が危険な状態の時に、芳一を残して出かけるのかと、憤りました。

和尚は両耳をもがれて、血だらけになった芳一を見て、大いに悔やむのですが、奪われた耳は戻りません。

お経を書き忘れた事よりも、芳一より仕事を重視した、和尚の姿勢に問題がありました。

どんなに謝っても、取り返しがつかなくなる事があるのだと、私はこの話で学びました。

「むじな」は題名だけでは、聞いたことがないと言う人が、いるかも知れませんね。

でも、のっぺらぼうの話と言えば、ああ、あの話かと思い出されるでしょう。

そもそも、むじなが何なのかを、当時の私は、よくわかっていませんでした。

キツネやタヌキのように、人を化かす動物なのだろうとは思いました。

でも、実在する生き物なのかは、知りませんでした。

調べて見ると、むじなとは、アナグマのことのようです。

アナグマが人を化かすとは、聞いたことがありません。

でも、むじなという呼び方になると、化かすようです。

そのむじなが、東京の赤坂通りの坂に現れて、そこを通る人を化かすという話です。

坂の途中で、しゃがんで泣いている、若い娘がいました。

その娘を認めた人が声をかけると、娘は立ち上がって、片手でつるりと、自分の顔を撫でました。

その顔は、目も鼻も口もない、のっぺらぼうでした。

驚いたその人は、慌てて坂を逃げ上り、そこにいた蕎麦屋に、今の話をしようとします。

すると、その蕎麦屋が自分の顔を、つるりと手で撫でました。

蕎麦屋の顔は、のっぺらぼうになりました。

とても単純でわかりやすく、それでいて怖い話です。

今でこそ、のっぺらぼうと言うと、どこかユーモラスな感じがします。

でも、当時の人にとっては、こんなに恐ろしいものはなかったでしょう。

むじなではありませんが、母方の祖父がタヌキに化かされて、同じ山道をぐるぐる回り続けたという話を、聞いたことがあります。

祖父が困っていると、山犬が現れて、その山犬が祖父を先導する形で、家まで戻してくれたそうです。

どこまで本当の話なのかは、わかりません。

でも、むじなの話も、祖父の話も、自分が知らない間に、異世界に引き込まれることがあるのだと、思わされる話でした。

「鳥取の蒲団のはなし」は悲しいお話です。

鳥取で新しく開いた宿屋が、初めての旅人を迎えた時のこと。

旅人が寝るのに使った蒲団が、一晩中、「あにさん寒かろう?」「おまえ寒かろう?」と喋り続けたと言います。

その話を聞いた宿屋の主人は、蒲団を買った店へ行き、その蒲団の出所を確かめました。

そうして何軒もの店を渡り歩いた後、蒲団は町外れの小さな家の、家主が売りに出したものだとわかりました。

かつてその家には、両親と幼い兄弟二人の、貧しい家族が住んでいました。

しかし、両親は次々に亡くなり、残された兄弟は、鬼のような家主に、家を追い出されたのでした。

食べる物もなく、着る物もない幼い兄弟は、極寒の中、二人で蒲団にくるまり、「あにさん寒かろう?」「おまえ寒かろう?」と互いを思いやっていました。

しかし恐ろしい家主は、兄弟からこの蒲団さえも、奪い取ってしまいます。

それから何日も経った頃、兄弟は雪の中で、冷たくなって見つかりました。

宿屋の主人は、お寺のお坊さまにお願いして、兄弟のために祈ってもらいました。

すると蒲団は、もう物を言わなくなりました。

私はこの話を聞くたびに、この兄弟が可哀想でたまらなくなりました。

また、鬼のような家主が、憎くて仕方ありませんでした。

この話は私の人間形成に、大いに影響を与えたのではないかと思っています。

自分だったら、こんな場面に出会したら、どうしていただろう。

自分がいたら、この兄弟を絶対に助けてあげたのに。

そんな思いが、ずっと私の心に残り続けていました。

「死骸に乗る者」「破約」「幽霊滝の伝説」の三編は、ほんとに怖い話です。

映画や絵本ではありませんから、映像はありません。

しかし、叔父が言葉を発するたびに、私の目にはその光景が浮かぶのでした。

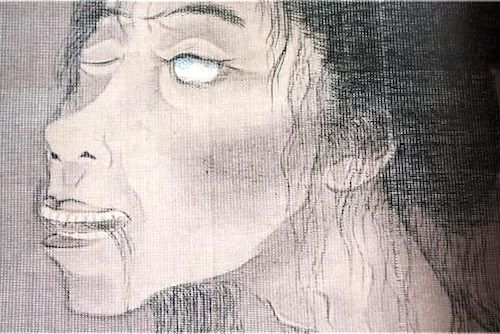

「死骸に乗る者」は、男に騙され、男を恨みながら死んだ女が、死骸になってから、相手の男を殺しに行くという話です。

陰陽師から危険を知らされた男は、陰陽師の言葉に従って、一晩中、女の死骸の髪を両手に巻きつけ、その背にまたがり続けるのです。

相手の男を背負っていることに、死骸は気づかないまま、一晩中、男の行方を探し求めます。

結局、男を見つけられなかった死骸は、元の場所に戻って、ただの死骸に戻ります。

「破約」は、死を迎えた妻に、夫の武士が再婚はしないと、誓うところから始まります。

妻は自分の墓に、小さな鈴を一つ入れるよう願い、息を引き取ります。

しかし、結局夫は妻の死後、妻との約束を破って、新しい妻を迎えます。

その新妻の元へ、夜な夜な鈴の音と共に、死んだ前妻が現われ、新妻に家を出て行くよう迫ります。

家を出て行かず、このことを夫に喋ったならば、八つ裂きにすると言い置いて、前妻は姿を消します。

新妻は里に帰りたいと申し出るも、夫は理由も聞かずに返せません。

そこで新妻は、前妻が現れた話をしました。

夫は新妻が里帰りすることを許さず、前妻から守ると約束をしますが、結局、新妻は前妻の亡霊に、首をもぎ取られてしまいます。

「死骸に乗る者」も「破約」も、女性の執念というものを描いていますが、悪いのはどちらも男です。

私は亡霊たちを、恐ろしいと思いながらも、同情する気持ちも持ちました。

そして、自分は決して、こんな男たちのようにはなるまいと、心に誓ったものです。

最後の「幽霊滝の伝説」は、冬の夜、仕事を終えた麻取り女たちが、怪談話に興じているうちに、幽霊滝へ行ってみようかと、誰かが言い出します。

しかし、怖いですから、誰も行こうとはしません。

そんな中、お勝という、名前のとおり勝ち気な女性が、自分が行くと手を挙げました。

幽霊滝まで行って来たら、今日取った麻を、全部自分がもらうと、お勝は言いました。

他の女たちはそれを了承し、滝まで行った証拠に、滝にある小さな賽銭箱を、持って来るようにと、条件を出しました。

寝ている二歳の子供を、背負ったお勝は、幽霊滝へ向かいます。

滝に着いて、賽銭箱に手を伸ばすと、「おい、お勝さん」という声が聞こえました。

お勝はひるまず、賽銭箱を抱えると、一目散に麻取り場へ戻りました。

みんなはお勝の大胆さを称賛し、麻を全部お勝にあげる、と言いました。

そして、お勝が背負った子供の世話を、しようとした時、子供の着物に血が付いているのに、気がつきました。

着物からは、手と足ばかりが出ていて、子供の頭は、ありませんでした。

「ゲゲゲの鬼太郎」の話には、よく「入らずの山」というものが出て来ます。

決して人が、立ち入ってはならない山という意味です。

この幽霊滝も、この「入らずの山」と同じようなものなのだと、私は思いました。

人が触れてはならないものがあって、それに触れると、恐ろしい目に遭うのです。

この話では、お勝に対して、警告らしき言葉が発せられています。

しかし、お勝はその言葉を無視して、自分が麻を独り占めできることだけ考えて、賽銭箱を盗むのです。

この話は、現在のいろんな場面に、当てはまるのではないかと、大人になってから思うようになりました。

右を向いても左を向いても、権力や金や名誉欲しさの、業突く張りばかりです。

自分の利益や保身のために、平気で他人の権利を侵害したり、自然環境を破壊したりします。

あとで処理する能力もないくせに、原子力を推進しようとするのも、同じことでしょう。

そう考えると、「幽霊滝の伝説」は、かなり奥の深い話なのですね。

怪談話は、怖いばかりではありません。

読み方によって、多くの教訓を読み取ることができるのです。

もう一つだけ紹介したい話がありました。

それは「はかりごと」です。

この話では、打ち首になる罪人が、打ち首を命じた殿さまを、呪ってみせると誓います。

首切り役人は、呪うと言うのならば、その証拠を見せろと、罪人に言います。

そして、首を切られた後、生首のまま目の前にある石に、かじりついて見せよと命じました。

いきり立った罪人は、絶対に石にかじりついてみせると宣言し、その言葉を呟きながら、首を切り落とされます。

果たして、転がり落ちた首は、罪人の言葉どおりに、石にかじりつきました。

首はしばらく必死にかじりついた後、力尽きました。

それを見て、恐れおののく人々に、首切り役人は涼しい顔で言います。

断末魔の最後の一念が、恐ろしいのは事実であり、その一念を復讐に向けられては、危ないところだった。

しかし、男は石にかじりつくことに、その一念を当てたため、復讐のことは頭になく、何も心配はいらない。

そして、その言葉どおり、男が祟ることはありませんでした。

この話も、とても興味深いものです。

死に際の一念の、重要性というものを、昔の人は、よくわかっていたのでしょう。

安らかな死を迎えることが、どれだけ大切なのかが、この話を読めば理解できます。

この世への未練もなく、満ち足りた心で死を迎えた者は、満ち足りた世界へ、向かうことになるのでしょう。

一方、恨みや妬み、未練などを抱いたまま死ぬと、その一念に引っ張られ、幽霊となってこの世を漂うことに、なるのかも知れません。

どんなに人から羨まれるような、人生を送っていたとしても、心が汚れたまま死を迎えたら、その心に応じた結果が、待ち受けているとも言えます。

逆に、どんなにつらく困難な、人生を送ったとしても、最期によかったと思えるのであれば、その人は報われるに違いありません。

この「はかりごと」も、まことに奥が深い話です。

いや、怪談というものが、奥が深いものなのでしょうね。