ぼくのお姉ちゃん 目次

家にいたお父さん

梅雨が明けて、暑い夏がやって来た。

じめじめした雨の日が続かなくなったのはいいけれど、じりじりと焼けるような暑さはたまらない。ジワジワシャワシャワと競うように鳴くセミの声を聞いていると、よけいに暑くなってくる。

あぁ、汗で体がびしょびしょだ。早く帰って、ギンギンに冷えた麦茶が飲みたいよ。

「おい、たかし。ロボットはどこまでできてんだよ?」

クラスメイトのひろしが、ひたいの汗をぬぐいながら言った。

「さぁね。知らないよ」

暑いときに、めんどうな質問には答えたくない。ぼくはひろしの顔も見ないで歩いた。

ひろしはあきらめるつもりがないようで、教えろよと言いながら、ぼくのあとをついて来た。

「だって、知らないものは知らないんだもん。教えようがないよ」

ぼくは足を止めずに、ちらりとひろしをふり返って言った。ひろしはほっぺたを少しふくらませながら言い返した。

「うそつくなよ。知らないわけないだろ? 家で父ちゃんとしゃべるんだろがよ」

「それはしゃべるけどさ、お父さん、最近は帰りがおそいし、いつもくたくたでさ。ぼくとしゃべるひまなんてないんだ」

適当に答えただけなんだけど、ひろしは目をきらりとかがやかせた。

「帰りがおそくてくたくた? おい、それ、ロボットを造ってるからじゃないのか?」

「そうかもしれないけど、ぼくはお父さんから何も聞かされてないからわかんないよ」

「いや、絶対そうだな。そうか、毎日くたくたになるまで造ってるってことは、かなり進んでるってことだな」

「だから、わかんないってば」

そうだなんて言ってないのに、ひろしは楽しみだと一人で盛り上がっている。

しばらくすると、分かれ道になった。ひろしはそのまままっすぐ行くけど、ぼくはここで左に曲がる。これでロボットの話もおしまいだ。

じゃあなとぼくが手を上げると、ひろしはそれには返事をしないで、おいと言った。

「ロボットができたら、おれに一等先に教えてくれよな」

「わかったよ」

早く帰りたいぼくは、それだけ言うと、ひろしに背中を向けた。

「絶対だぞ。約束だからな」

後ろからひろしの声が追いかけて来た。ぼくはふり向きもしないで、もう一度手だけ上げた。流れた汗が目に入り、ぼくはあわてて目をこすった。だけど手も汗まみれで、目がよけいに痛くなった。

急いでズボンのポケットに手をつっこんだけど、何てこった、ハンカチを家に忘れて来ちゃった。しかたなくシャツの半そでで顔をこすろうとしたけど、あごがちょっとさわるぐらいで目はとどかない。

くそっと言いながら、ぼくは家へと急いだ。

「ただいま」

急いで玄関のとびらを開けると、ぼくは中にいるお母さんに声をかけた。あぁ、のどがからからだ。ランドセルを背中から降ろしながら、ぼくは靴をぬぎ捨てようとした。

だけど急いでるときって、案外うまくいかないものだ。靴はぼくの足にしがみついて、なかなかぬげてくれない。ぼくはいらいらしながら足下を見た。すると、そこに黒い革靴があった。

(あれ? お客さん?)

ぼくは革靴を観察した。何だか、お父さんの靴のような気がするけど、お父さんのわけがない。お父さんは仕事に出てるから、こんな時間にいるはずがないもの。だとすると、やっぱりだれかお客さんが来てるのか。

ぼくは静かに靴をぬぐと、ランドセルを玄関の床にそっと置いた。それから左手にあるリビングのとびらを、音を立てないように開けて中をのぞいた。

リビングの長いソファーの上に、だれかがあお向けに寝そべっている。だれ?

ぼくはその人を見て驚いた。ソファーに寝ているのはお父さんだった。

お父さんは横にはなっているけど、ねむっているわけじゃない。ぱっちり開いたお父さんの目は、じっと天井を見つめている。

ぼくは思わずとびらを大きく開けて、お父さんに声をかけた。

「お父さん、どうして家にいるの?」

お父さんは首だけまわしてぼくを見た。

「孝志か。おかえり」

お父さんはぼくの質問には答えないで、また天井をぼんやりと見上げた。

「ねえ、どうしてお父さんが、こんな時間に家にいるの?」

ぼくはとびらの前に立ったまま、もう一度たずねた。

「ちょっとな」

お父さんは天井をながめながらそれだけ言うと、あとはだまっていた。

しかたがないので、ぼくはリビングを通って台所へ行った。台所にはお母さんがいた。

「おかえんなさい。今日は早かったのね」

「あんまり暑いから、寄り道しないで帰って来たんだ。ねえ、お母さん。お父さんって、どこか具合が悪いの?」

お父さんに聞こえたらいけないかなと思って、ぼくは少し声をひそめてたずねた。

コーヒーをいれていたお母さんは、手を止めて言った。

「そうねえ。悪いって言えば、悪いのかな。でも、病気じゃないのよ。だから、タカちゃんは心配しなくていいの」

ぼくは台所から、もう一度お父さんの様子をうかがった。病気じゃないのに具合が悪いって、どういうことなんだろう。

「あなた、コーヒー、いれたけど」

お母さんはできあがったコーヒーのカップを、お父さんのそばへ持って行った。

「悪いな。そこへ置いといてくれ」

お父さんはちらりとお母さんを見ると、すぐにまた天井に目をもどした。ぼくはお父さんがながめている天井を見上げてみた。だけど、ただのいつもの天井だ。

ソファーの前にある小さなテーブルにコーヒーのカップを置くと、お母さんは台所へもどって来た。

「タカちゃん、のどかわいたでしょ? 麦茶飲む?」

お母さんの言葉で、ぼくはのどがかわいていたことを思い出し、何度も大きくうなずいた。

お母さんは冷蔵庫から麦茶を出すと、コップにそそいでくれた。待ちきれないぼくは、コップがいっぱいになると、すぐにそれを飲み干した。

「あらあら、よっぽどのどがかわいてたのね」

お母さんは笑いながら、もういっぱい飲むかと聞いてくれた。ぼくはうなずいて、コップを差し出した。

お母さんはもう一度麦茶をそそぎながら、宿題はあるのかとぼくに聞いた。あるよと言うなり、ぼくはまたがぶがぶと麦茶を飲んだ。

「ああ、やっと落ち着いた」

ぼくがコップを置くと、お母さんは早く宿題をかたづけなさいと言った。

「もう少ししたら、おやつを持って行ってあげるからね」

「今日のおやつは何かな?」

「今日は、ふかしイモよ。あなた、大好きでしょ?」

「ふかしイモ? やった!」

ぼくはチョコレートやポテトチップスより、ふかしイモが好きだった。

コンロの上を見ると、二つ重ねのなべからシュッシュと湯気がふき出ている。汗の代わりによだれが出そうなぼくに、お母さんは楽しげに言った。

「ほらほら、早く部屋へ行って宿題をすませなさい。宿題をしないで遊んでたら、ふかしイモができても食べさせないからね」

わかったと言って、ぼくはリビングへもどった。お父さんはさっきと同じ姿勢で天井ばかり見ていて、全然ぼくの方を見ようとしない。

玄関へ出ると、ぼくはとびらを閉める前に、もう一度お父さんを見た。お父さんは、やっぱり天井を見上げたままで、身動き一つしない。横にあるテーブルの上には、お母さんがいれたコーヒーが、さびしそうに湯気を立てている。

(お父さん、どこが具合悪いんだろう?)

気になったけど、お母さんは平気そうだから、きっとたいしたことはないんだろう。

ぼくはとびらを閉めるとランドセルを拾い、自分の部屋がある二階へ上がった。

部屋に入ると、ぼくはランドセルをベッドの上に置いた。それから自分もベッドの上に座ると、ランドセルを開けて、中から算数の教科書とノートを取り出した。

今日の宿題は分数の計算だ。学校で習ったことのおさらいだけど、分数はむずかしい。

ぼくは教科書を広げ、問題の分数の計算式をノートに書き写した。だけど、その先の答がわからない。しばらく考えてみたけど、やっぱりわからない。分数ってきらいだ。

ぼくは鉛筆を持ったまま、脇にかざってあるロボットのプラモデルに目をやった。

このプラモデルはお父さんが、ぼくの誕生日に買ってくれたものだ。作り方がわからない所は、お父さんが手伝ってくれた。そのときお父さんは、子供のころにテレビで見たロボットやヒーローの話を、いっぱいしてくれたんだ。

お父さんの仕事は機械を造る仕事だ。何の機械を造るのかはわからない。でもあのときにお父さんは、ぼくが好きなロボットを造ってやるって約束してくれたんだ。プラモデルなんかじゃない、本物のロボットさ。

ぼくはあんまりうれしすぎて、やったやったと何度もさけんでとびはねた。

次の日、学校へ行くと、ぼくはクラスのみんなにロボットの話をして自慢した。みんなはぼくをうらやましがって、ロボットができたときには見せて欲しいってせがんだんだ。

それまで人に自慢できるものなんてなかったから、ぼくはとっても気分がよくて鼻たかだかだった。

みんなからどんなロボットかと聞かれたときには、いろんな武器や能力について説明した。そんなことは一言もお父さんは言ってないけど、ぼくが好きなロボットを造るんだ。ぼくが好きなように説明したって、うそをついたことにはならないはずだ。

だけど、今日のお父さんの様子を見ると、何だかちょっと不安になった。ぼくはえんぴつを持ったまま、お父さんのことを考えた。

仕事に行ったはずなのに、こんな時間に家にもどってるなんて絶対におかしいや。それに、あの魂がぬけてしまったみたいな感じもふつうじゃない。いつものお父さんはもっと明るくてしゃきっとしてるんだ。

これは何かがあったんだと思ったぼくは、もしかしたらロボットのことで、仕事場の人ともめたんじゃないかと考えた。

ぼくのためにロボットを造っていたのが見つかって、それで社長さんからきつくしかられたのかもしれない。きっと、そうだ。だからこんな時間に家にもどって来て、あんな感じでぼーっとしているんだ。

ぼくはあわてた。だって、お父さんがこのままロボットが造れなくなったら、ぼくは学校でうそつきって言われちゃう。そうなったら、学校へ行けなくなってしまうよ。

「どうしよう?」

ぼくは立ち上がると、お父さんの所へ行こうと思った。何とかしてロボットを造ってもらうよう、お父さんにたのむつもりだった。

ぼくが部屋を出ようとしたら、お盆を持ったお母さんがそこにいた。それで、ぼくはもう少しでお母さんとぶつかりそうになった。

お母さんは最近太りぎみだから、ろうかに立っていられると、かべが立ちはだかっているみたいだ。だからおどろいたけど、お母さんの方もおどろいたみたいだった。

お母さんはお盆にのせたジュースと、ふかしイモを落としそうになった。ぼくはあわてて手を差し出して、お母さんが持っていたお盆をおさえた。

何とかお盆をひっくり返さずにすんだお母さんは、ほっとしたような顔で言った。

「何をそんなにあわててるの? トイレ?」

「ちがう。お父さんの所へ行くの」

「お父さんの所に? どうしたの? 宿題がわからないの?」

「宿題もわからないけど、そのことじゃなくて、お父さんにロボットを造ってもらうように、たのみに行くの」

「ロボット? 何それ?」

「お父さんがぼくに造ってくれるって約束したんだ」

お母さんはぼくの部屋をのぞきこんで、机の上にあるロボットのプラモデルを見た。

「ロボットって、あれのこと?」

「ちがうよ。あんなのじゃなくて、本物のロボットだよ」

「本物のロボットのプラモデル?」

「ちがうってば!」

お母さんには全然話が通じない。やっぱり女には男の話はわからないんだ。ぼくはお母さんをおしのけて、お父さんの所へ行こうとした。

すると、お母さんはぼくを呼び止めて、部屋にもどるようにと言った。

「宿題、まだ終わってないんでしょ?」

「それは、そうだけど……」

「だったら、ちゃんとすませなさい。それに、こうしておやつを持って来たんだから、これも食べないとね」

ふかしイモを見せられてつばをのみこんだぼくに、お母さんは続けて言った。

「それにね、お母さん、タカちゃんにお話があるの」

「話って何?」

「ちょっと大事な話なの」

「大事な話?」

「そうよ、大事な話」

お母さんは部屋にもどるようぼくをうながした。ぼくはしかたなく部屋に入ると、机のイスに座った。

お母さんはお盆を机の上に置くと、広げてあったノートをながめた。

「今日の宿題は、分数の計算なの」

大事な話があるって言ったくせに、お母さんは何だかはぐらかしているみたい。お父さんの所へ行くのを引き止められたので、ぼくはちょっとイライラしていた。

「大事な話って何なの? 早く言ってよ」

口をとがらせるぼくを、少しの間じっと見つめたあと、お母さんは言った。

「お父さんの様子が変なの、タカちゃん、気がついたでしょ?」

「お父さん、具合が悪いんでしょ?」

ぼくはお父さんの具合が悪い理由を知っている。それを説明しようとしたら、お母さんの方が先に、実はね――と言った。

「お父さんね、お仕事できなくなっちゃったの」

やっぱりな。ぼくの思ったとおりだ。

「知ってるよ。ロボットを造らせてもらえなくなったんでしょ?」

「ロボット? そうじゃないの。お父さんね、今まで働いてた所をやめたの。だからね、明日から何も仕事がないの」

「ロボット以外の仕事も?」

「ロボットのことは、お母さん、わからないけど、お父さん、お仕事をやめたから家にいるのよ。それでね、あんな風にぼんやりしてるの」

ぼくはお母さんが言っていることが理解できるまで、少し時間がかかった。だって、頭がわかりたくないって言ってるから。でも話がわかると、ぼくはおそるおそる言った。

「もしかして、お父さん、仕事をクビになったの?」

「はっきり言うとね、そういうことなの。だから、タカちゃんもね、お父さんによけいなことを言っちゃだめよ。お父さん、今は何も考えられないから」

お父さんがあんな風になったのは、ロボット計画がだめになったせいではなかった。だけど、結果的にロボットは造れなくなったということだ。

それはつまり、ぼくはクラスのみんなに、うそつき呼ばわりされるってことだった。

お父さんのうそつき!

「なあ、たかし。ロボットは、いつできるんだよ?」

ひろしが思い出したように言った。完成したら一等先に教えるって約束してから、もう何日も経っている。

ひろしの文句を耳にした他のやつらも、いっしょになってぼくを責め始めた。

「そうだよ。いったい、いつになったらできるんだよ」

「オレたち、もう待ちきれないよ」

ちょっと前までは、こんなことを言われるのがうれしかった。でも今は心臓がドックンドックン動いているし、体中がガチガチで勝手にふるえてしまう。笑ってごまかそうとしても、顔が固まって動かないし、しゃべろうとしても言葉が出ない。

それでも、みんながぼくを取り囲んではなれようとしないから、何かを言わなくっちゃいけなかった。

ぼくはわざとふきげんなふりをして、めんどうくさそうに言った。だけど、やっぱり声がふるえてしまう。

「ぼ、ぼくが造るんじゃないから、い、いつできるなんて、言えるわけないだろ。そ、それにさ。プ、プラモデルを作るんじゃないんだから、そんなすぐにはできないよ」

のぶおが、さけぶみたいな声を出した。

「えー、それじゃあ、オレたち、ロボットを見せてもらえないじゃん」

ロボットの話が出るまでは、のぶおはあんまりぼくに話しかけてこなかった。それなのに、ロボットの話を聞いてからは、昔からぼくの友だちみたいな顔をしている、ずうずうしいやつだ。

のぶおなんかが何を言ったって、そんなのどうでもいいんだけど、他の者たちもだまっていないから、ぼくは困ってしまった。

「ねえねえ、あたしにだけは、見せてくれるよね?」

まゆみが男子をおしのけながら言った。

「あ、そんなのずるい! 東山くん、あたしのことも忘れないでよ」

みなこも負けじと言うと、他の女子たちも次々に声を上げ、男子たちはたじたじだ。

ロボットができなくなったってわかったら、ひろしたちはおこるだろうけど、女子の方がもっとこわそうだ。あぁ、ぼくはどうすればいいんだろう。

ちなみに東山っていうのはぼくの名字だ。ぼくの名前は東山孝志。お父さんが東山孝典で、お母さんが東山志津子なんだけど、二人の名前から一文字ずつ取ったのが、ぼくの名前なんだ。

「わかったから、ロボットの話はこれでおしまい!」

無理やり話を打ち切ろうとすると、男子たちがぶうぶう言った。

「何だよ、えらそうに。何かあやしいな」

「もしかして、ロボットの話、うそなんじゃない?」

さっと顔がひきつるのが、自分でもわかった。

「うそじゃないよ! そんなこと言うなら、もうおまえらには見せてやんないからな!」

男子たちはあわてて謝ると、ぼくのきげんを取ろうとした。女子たちは男子たちをなじり、自分たちは少しも疑っていないというところを、ぼくにアピールした。それだけに、うそだとばれたらと思うと息が苦しくなる。

これまでだったら、ぼくは毎日おとのさま気分だった。だけど今のぼくは、コソコソかくれようとする犯罪者と同じだ。

こんな日が何日も続いて、ぼくは学校がうんざりだった。

学校から家に帰ると、あいかわらずお父さんがいた。もう、ソファーで天井をながめて寝るのはやめたみたいだけど、ぼくが何を話しかけても上の空だった。

お父さんによけいなことは言うなと、ぼくはお母さんからクギをさされている。それでも、ぼくはどうしてもロボットのことを確かめたかった。

お父さんは仕事をクビになったけど、造りかけだったロボットは、まだ仕事場に残っているはずだ。全部はできていなくても、それだけでも見せて欲しいし、できればそれを写真にとりたい。その写真をみんなに見せれば、少なくともぼくがうそつきじゃないってわかってくれるだろう。

それでぼくはお父さんにアニメの話をして、そこからロボットの話題に話を持って行こうとした。

だけど、しゃべるのはぼくばかりだ。お父さんはほとんど何も言ってくれない。ああとか、うんとか、そうかとか、ぼくの話を聞いているのかさえはっきりしなかった。

しびれを切らしたぼくは、ついにお父さんに言ってしまった。

「ねえ、お父さん。ぼくに約束したロボットの話、だめになっちゃったの?」

お父さんは、ずっとどこを見ているのかわからない様子だった。その顔をゆっくりぼくに向けると、お父さんは目をぱちくりさせた。

「おまえに約束したロボット?」

お父さんの言葉が、ぼくは信じられなかった。ぼくは興奮しながら言った。

「え? 忘れたの? お父さん、ぼくに約束したじゃない! ぼくが好きなロボットを造ってくれるって言ったでしょ!」

「そんな約束、したっけ?」

ぼくはおどろきと絶望で言葉が出なかった。出たのは涙とさけび声だ。

ぼくの声を聞いて、台所にいたお母さんが飛んで来た。

「どうしたの? 何をさわいでるの?」

ぼくはお母さんを見た。お父さんのいいかげんさを訴えようとしたけど、口を動かしても出るのは涙ばかりだ。

「あなた、何があったの?」

お母さんはぼくをだき寄せながら、お父さんにたずねた。お父さんは少しうろたえたみたいになって、ぼくにロボットを造る約束をしたらしいと言った。

その返答のし方が、ぼくは情けなくて悲しかった。お父さんは本当に覚えていないようだ。それは、ぼくのことを全然大切に思っていないってことじゃないか。

お父さんはおろおろした様子でぼくに言った。

「孝志、お父さん、いつおまえにそんな約束をしたんだ?」

ぼくはお父さんをふり返ると、涙をふいて言った。

「誕生日にくれたロボットのプラモデル、ぼくといっしょに作ったでしょ? あのとき、お父さんは言ったんだよ! ぼくの好きな本物のロボットを造ってくれるって!」

お父さんは困ったみたいにまゆ毛を寄せると、あぁと言って頭に手を当てた。

「あのときか……。それは、悪かったな。あのとき、お父さんはお酒を飲んでよっぱらってたんだ。だから覚えてるのは、みんなでケーキを食べたところまでなんだ。おまえにそんな約束をしたのはそのあとのことで、お父さん、プラモデルをおまえと作ったのも覚えてないんだよ」

「そんなの関係ない! 約束は約束だ!」

「悪かったよ。謝るから、かんべんしてくれよ」

「いやだ! 絶対にかんべんしない!」

「タカちゃん、そんなこと言わないで、お父さんを許してあげなさい。お父さん、こうして謝ってるんだし、かわいそうでしょ?」

お母さんがぼくをなだめようとしたけど、ぼくの気持ちはおさまらない。

「いやだ、いやだ! 絶対に許さない! ぜーったい許さないから!」

どうして許せるって言うんだ。ぼくはお父さんの言葉を信じて、みんなに自慢したんだぞ。ロボットのことも自慢したけど、お父さんのことだって自慢したんだ。こんなお父さん、どこにもいないって、みんなも言ってくれたんだ。それなのに覚えてないって、そんなのひどいよ!

興奮しているぼくは、思っていることをうまく言葉にできずに、しょんぼりしているお父さんをにらみつけた。

お母さんはとうとうこわい顔になって、ぼくをしかった。

「タカちゃん、わがまま言うのも、たいがいになさい! お父さんが今、どれだけつらいのか、あなたにも話したでしょ?」

「ぼくが学校でどれだけ大変なのか、お父さんもお母さんも知らないんだ!」

「学校で? 学校がこのことと何の関係があるの?」

「ぼく、お父さんがロボットを造ってくれるって約束したこと、学校でみんなに言ったんだ。それで、みんなロボットができるのを楽しみにしてて、毎日ぼくにロボットはいつできるのかって聞くんだ。ロボットができなかったら、ぼく、うそつきになっちゃう」

お母さんはおどろいたような顔を、お父さんと見交わすと、ぼくに言った。

「そうだったの。それは困ったね。だけど、だからってお父さんを責めたところで、しかたないでしょ? お父さんがあなたとの約束を、覚えていたかどうかに関係なく、もうロボットを造ることは、できなくなったのよ」

そんなことはわかってる。ぼくがおこっているのは、お父さんのいいかげんさだ。ぼくはお父さんを信じてたのに。お父さんはぼくの自慢のお父さんだったのに。

ぼくが大声で泣くと、お父さんはぼくのきげんを取るように言った。

「孝志、泣くな。お父さん、もういっぺんおまえに謝るから。それにな、お父さん、本当におまえにロボットを造ってやるよ。今すぐは無理だけど、がんばって造ってみせる。だから、な? もう泣くな」

大人ってきらいだ。すぐにこうやって適当なことを言って、子供をごまかそうとするんだ。仕事をクビになったのに、どうやってロボットを造れるって言うんだよ。

ぼくが返事をしないでいると、お父さんはどうしようと言う顔でお母さんを見た。

お母さんはぼくの前に来て、そこにしゃがんだ。

「タカちゃん、聞いて。あなたがロボットをどれだけ楽しみにしてたのかは、お父さんもお母さんもよーくわかったから。それに、そのことであなたが学校で、どれだけ大変な思いをしているのかもわかったからね。でもね、あなたにはロボットよりも、もっとすてきなことがあるのよ。それはね――」

そこまでしゃべって、お母さんは急に顔をしかめた。お母さんはお腹に手を当てると、つらそうに下を向いた。

「どうした?」

お父さんが声をかけると、お母さんは苦しそうに言った。

「お腹が――」

お父さんは、あわててお母さんにかけ寄った。お母さんはお腹を押さえてうずくまったまま、目を閉じて歯をくいしばっている。

「お母さん、どうしたの? お腹が痛いの?」

ぼくも声をかけたけど、お母さんは返事をしてくれない。ぼくはこわくなってお父さんを見た。だけどお父さんもおろおろするばかりで、何もできないみたいだった。

「病院……」

お母さんが苦しそうな声でつぶやくように言った。はっとした様子のお父さんは、さっとお母さんをだき上げた。

そんなお父さんを見て、ぼくはちょっとだけお父さんを見直した。それに、かっこいいと思った。でも、お母さんが死んじゃうんじゃないかという心配の方が、それより大きかった。

お母さんがいない家

「安静が必要ですね。しばらく入院して、様子を見ましょう」

病院の女医の先生は、お母さんの診察が終わったあと、お父さんにそう説明した。

お父さんは緊張した顔で、先生に食いつくみたいにして言った。

「先生、家内とお腹の子供はだいじょうぶなんですか?」

(おなかの子供?)

ぼくは、お父さんの言葉の意味がわからなかった。

「今のところはだいじょうぶです。でも、先のことはわかりませんから、しばらくの安静が必要なんです」

わかりましたと、お父さんはうなだれるように頭を下げた。

先生はぼくを見ると、にっこりほほえんで言った。

「お母さんのこと、心配しなくていいからね。しばらくお母さんがお家にいなくてさびしいと思うけど、あなたもお兄ちゃんになるんだから、がんばるのよ」

(お兄ちゃん?)

先生が何の話をしているのかわからない。たずねようとしたけど、先生はさっと背中を向けて行ってしまった。

わけがわからないまま、ぼくはお父さんにお母さんの所へ連れて行かれた。

お母さんはうでに点滴をしながら、ベッドの上に横になっていた。ぼくたちを見ると、お母さんは力なく笑った。

「しばらく入院しなさいだって」

「さっき先生から聞いたよ」

お父さんはお母さんの手をにぎると、すまないと言った。

「何で、あなたが謝るの? 心配かけて謝らないといけないのは、あたしの方でしょ?」

「仕事のことで心配かけたから、こんなことになったんだ。全部ぼくのせいだ」

「そんなことないってば。あたし、何も心配してないから。これまでの仕事がだめになったってことは、新しい仕事があなたを待ってるってことでしょ? あたし、全然心配してないから、あなたは自分がやりたいことをじっくり探せばいいのよ」

お父さんは目に涙をうかべながら、だまって小さくうなずいた。何だか感動的な場面だけど、ぼくは自分が忘れられているみたいな気分だった。

でも、お母さんはぼくに顔を向けると、心配させてごめんねと言ってくれた。それでようやく、ぼくは質問をすることができた。

「ねえ、おなかの子供って、何のこと?」

お母さんは少しはずかしそうに笑うと、家でその話をするつもりだったのよと言った。

「お母さんのお腹にはね、赤ちゃんがいるの」

「赤ちゃん?」

「そうよ。あなたの妹よ」

「妹?」

ぼくはおどろいた。いつの間にお母さんのお腹に妹ができたんだろう?

最近、お母さんは少し太ったなとは思っていた。だけど、お母さんのお腹に赤ちゃんがいたとは思いもしなかった。

ぼくがじっとお母さんのお腹を見つめていると、お母さんはくすりと笑った。

「信じられないみたいね」

「いつ産まれるの?」

「まだ何ヶ月かあとのことよ。お正月ごろかな」

「お母さんは、それまで入院してるの?」

「それまでじゃないと思うけど、しばらくは動いちゃいけないのよ。だから、あなたやお父さんには不便をかけると思うけど、だいじょうぶかな?」

「だいじょうぶさ。孝志はもう六年生だし、家のことはぼくがやるよ。うまい具合に、ぼくは家にいるからね」

ぼくが返事をする前に、お父さんが先に答えた。な、とお父さんに返事をうながされてから、ぼくはだまってうなずいた。

お母さんはうれしそうに笑ったあと、まじめな顔でお父さんに言った。

「だからって、自分の仕事を探すのをやめたりしないでね。あたしのせいで、せっかくのチャンスを逃がしたら、あたし困るもん」

「そんなことはしないって。だいじょうぶ。ちゃんと仕事探しもするから」

お父さんは明るく言った。それで、お母さんも安心した様子だった。

でも、病院をはなれると、お父さんの表情は暗くなっていた。

晩ごはんはお父さんが作ってくれた。その代わり、朝ごはんはぼくの役目だ。

お母さんがいたら、朝はみそ汁とごはんに決まっていた。あとはタマゴ焼きとか、焼きジャケとかに納豆とおつけもの。

でも、ぼくはそんなに用意できないから、今の朝ごはんは、トーストと牛乳と目玉焼きだ。ぼくだって目玉焼きぐらいは、がんばったら作れるんだ。

それと、お父さんは牛乳じゃなくてコーヒーだ。インスタントだけど、これもぼくがいれてあげる。

お父さんが作る晩ごはんは、だいたいが肉と野菜のいためものだ。みそ汁もあるけど、これはインスタント。お母さんみたいにはいかないみたい。

夜はごはんをたくけれど、ときどき水かげんをまちがえて、おかゆみたいになったり、固くてぼそぼそになったりする。

お父さんは仕事を探しに出るので、たまに帰りがおそくなる。そんなときは、スーパーのお弁当を買って来る。

洗たくはお父さんがしてくれるはずだった。だけど、よく洗い忘れたり、干した洗たく物を取りこむのを忘れたりした。

せっかく洗ったのに、雨が降って来て干せないこともあった。そんなときは、部屋の中に干すしかないけど、ちゃんとかわかないし何だかくさい。

ぼくとお父さんの生活はそんな感じで、お父さんはぼくといっしょにいるときは元気そうに見せていた。でも、本当はそうじゃなかった。

ある日、晩ごはんを食べたあと、ぼくは二階へ上がった。でも学校からの連絡を、お父さんに見せるのを忘れていたので、ぼくはもう一度下へ下りた。そしたら、お父さんは食事のテーブルの所に座ったまま、両手で頭をかかえてうなだれていた。

ぼくはだまって二階へもどると、わざと大きな声でお父さんを呼びながら下へ下りた。すると、お父さんは笑顔を見せて、どうしたと言った。その笑顔が何だかぼくは悲しかった。

ぼくが学校からの連絡を見せると、お父さんは困ったなとつぶやいた。

学校の連絡というのは参観日のことだった。その日、お父さんは仕事のことで約束があるそうだった。

参観日に行けそうにないと謝るお父さんに、いいよいいよとぼくは言った。

もし、お父さんが学校へ来たら、きっとクラスのみんながお父さんをつかまえて、ロボットのことを聞こうとするにちがいなかった。そうなったら困るから、お父さんが来られないのは、ぼくとしては大歓迎だった。

それに元気がないお父さんに、無理なことをしてもらいたくなかった。

「おい、たかし。おまえの父ちゃん、どこにいるんだよ?」

思ったとおり、後ろの席のひろしが、ぼくの背中をえんぴつでつついて来た。

残念でした、ぼくのお父さんは来ないのさ。ぼくは心の中で、ひろしに舌を出してやった。

今は国語の授業で、先生が順番にみんなを当てて教科書を読ませている。先生は男だけどこわくはない。でも目立ったら当てられるから、じっとしていないといけない。

ひろしはしつこくぼくを呼んだ。でも、ぼくはひろしを無視し続けた。後ろを向いて先生に当てられたら大変だ。それで、背中はずっとつつかれっぱなしだった。しまいにはえんぴつの先を背中にさすので、さすがにぼくも後ろをふり返った。

「痛いだろ。やめろよ。先生にしかられるぞ」

ぼくが小声で文句を言うと、ひろしはようやくつつくのをやめた。

そのとき、ぼくの目に信じられないものが見えた。それは、お父さんだった。

走って来たのだろうか。お父さんは肩で息をしながら、教室の後ろの入り口から入って来たとこらしい。他の親たちに何度も頭を下げながら、お父さんはきょろきょろと教室の中を見まわした。きっとぼくを探しているんだ。

ぼくは思わず顔を前にもどした。お父さんに見つかるわけにはいかなかった。だけど、後ろが気になって、ぼくはそっと顔を後ろに向けた。そしたら、お父さんとばっちり目が合ってしまった。

お父さんはうれしそうに、ぼくに大きく手をふった。ぼくはあわてて前を向いたけど、後ろの方でくすくす笑う声がする。お父さんが他の親たちに笑われたにちがいない。

「おい、あれがおまえの父ちゃんか?」

後ろからひろしが言った。ぼくが聞こえないふりをすると、ひろしのやつ、またえんぴつで背中をつついた。痛いけど、相手なんかするもんか。

背中のいらいらが、お父さんへのいらいらと重なって、ぼくは腹が立った。

(くそっ、何でお父さんが来るんだよ! 来ないって言ってたじゃないか!)

またひろしが背中をつついた。がまんができなくなって、ぼくは後ろを向いた。

「やめろよ、しつこいぞ!」

小声でひろしにどなると、ひろしは前を指差して言った。

「たかし、先生が呼んでるぞ」

「え?」

あわてて前を向くと、先生があきれたような顔で、東山くんと言った。

「授業中は集中しないといけませんよ。それじゃあ、次を読んでみてくれるかな」

みんなに笑われて、ぼくは固まってしまった。どこを読むのかもわからない。

おろおろしていると先生がそばへ来て、ここですよと指で示してくれた。ぼくは急いで読もうとしたけど、舌が言うことを聞いてくれなくて、何度も読みまちがえた。

お父さんの前ではじをかいてしまった。こんなかっこ悪いとこなんか、お父さんに見られたくなかった。だけど元はと言えば、参観日に来ないって言ってたのに、来たお父さんが悪いんだ。お父さんさえ来なければ、ぼくがはじをかくことはなかったんだ。

授業が終わると、後ろに立っていた親たちは、それぞれ自分の子供の所へ移動した。ぼくのお父さんもぼくの所へ来ようとしたけど、ぼくはその前に教室を飛び出した。

横目に困った様子のお父さんの姿が見えた。だけど、ぼくはそのままろうかへ出て、教室へはもどらなかった。

ただ、クラスのみんながお父さんにロボットのことを聞かないか、それだけが心配だった。もし聞かれてお父さんが本当のことを話したりすれば、ぼくは大うそつきになってしまう。そうなったら、ぼくは学校へ来られなくなる。

お父さんが学校へ来たことだけでも腹が立つのに、もしみんなにロボットのことをしゃべったら、ぼくは絶対にお父さんを許さないと思った。

家に帰ると、お父さんはいなかった。

文句を言ってやろうと思っていたのに、いないだなんて。そのことがよけいにぼくをおこらせた。

ぼくはいらいらして、リビングのソファーをけとばした。それから二階へ上がると、ランドセルを思いっきりベッドの上にたたきつけた。

ベッドから床に落ちたランドセルは、ふたがちゃんと閉まっていなかったらしい。ふたが開いて中身が床に散らばった。その様子を見て、ぼくは声を上げて泣いた。

何を泣いているのか、自分でもよくわからなかった。とにかくいらいらするし、ちょっとしたことに腹が立った。

こんな気持ちになるのは、きっとお母さんがいないからだ。お母さんがいたら聞いてもらえたことも、今は聞いてもらえない。ごはんだって、お母さんが作ってくれるごはんが一番だ。お母さんがいてくれれば、それだけで安心するし、お母さんの笑顔が見たい。

ぼくはお母さんに会いたかった。だけど病院が遠いので、毎日お母さんの顔を見に行くことはできない。学校が休みの日に、お父さんに連れて行ってもらわないと、お母さんには会えなかった。

だけど、会ったとしてもお母さんはそんなに動けないし、何だか昔のお母さんじゃないみたいだった。だって、お母さんのお腹には、ぼくの妹がいるから。

お母さんは妹を守ることでいっぱいだ。ぼくにかまってなんかいられない。こんなのだったら、妹なんかいらないや。

だいたい、ぼくは妹が欲しいだなんて一言も言ってない。なのに、何でお母さんは妹なんて産むんだろう。お母さんには、ぼくだけのお母さんでいて欲しかった。

「お母さん、早く帰って来てよ」

床の上でだらしなく口を開けたランドセルを見ながら、ぼくは鼻をすすり上げてつぶやいた。

その日、お父さんが家に帰って来たのは、晩ごはんの時間になってからだった。

どうせ、いつものスーパーのお弁当だ。正直に言えば、スーパーのお弁当にはあきあきだった。

お父さんが下から呼んでも、ぼくは下りて行かなかった。参観日に来たことでおこっているところを、ちゃんと見せておくんだ。うそをつくのは悪いことなんだって。

早く下へ行って何か食べようよと、お腹が何度もぼくをさそった。それでも、ぼくは下りなかった。でもしばらくすると、さすがにがまんができなくなった。

ぼくはできるだけふきげんな顔をして、リビングへ下りて行った。すると、お父さんはソファーの上にたおれこむようにしてねむっていた。

テーブルの上には、お弁当が一つだけ置いてあった。中には、大きなハンバーグが入っている。いつも買うのよりもかなり上等だ。

台所へ行くと、流しのはしっこにあるゴミ入れに、カップラーメンの容器があった。お父さんが食べたみたいだ。

どうしてお父さんはお弁当を買わずに、カップラーメンにしたんだろう。カップラーメンが食べたかったのかな。いや、そうじゃない。きっとお父さんは、お金を節約したんだろう。

お父さんには仕事がないのに、お母さんの入院にはお金が必要だ。だから、ぼくにだけ上等のお弁当を買ってくれたにちがいない。

じっとカップラーメンの容器を見ているうちに、ぼくは自分に腹が立った。

お父さんは大変なのに無理をして授業参観に来てくれたんだ。それなのに、ぼくはお父さんにいやな態度を取ってしまった。今だって、お父さんはぼくの分だけお弁当を買ってくれたのに、ぼくは一人で勝手に腹を立ててすねていた。ぼくは自分がきらいになりそうだった。

「お父さん、今日はごめんね。参観日、来てくれてありがとう」

寝ているお父さんに声をかけたけど、お父さんは全然気がつかないまま、スースーと寝息を立ててねむっている。

ぼくはお父さんの部屋からふとんを運んで来て、そっとお父さんにかけてあげた。それから音を立てないようにしながら、お父さんが買って来てくれたお弁当を食べた。

お父さんの悲しいお話

お母さんが入院してから、一ヶ月が経った。でも、まだ退院はできないらしい。

お父さんは仕事が見つからなくて、毎日ハローワークという所へ通っている。

ぼくといっしょにいるときは、お父さんは元気そうに見せている。でも、ぼくが見ていないと思ったら、しょんぼりしていることが多い。

病院の先生の話では、お母さんにはストレスをかけてはいけないそうだ。ストレスが何なのかよくわかんないけど、お母さんが楽になるようにしないといけないんだって。だから体をつかれさせてはいけないし、心配させてもだめなんだ。

そのせいか、お父さんはお母さんの前では、やたらに元気で笑顔いっぱいだ。そんなお父さんを見ていると、ぼくは悲しくなってしまう。

実はお父さんの仕事がだめになったのは、今回が初めてじゃない。機械を造る仕事の前には、保険を売る仕事をしていたんだ。だけど、それも一昨年の春にやめちゃった。

ぼくが小さかったころにも、やっぱり仕事をやめたことがあるらしいし、お母さんと結婚する前にも、何度か仕事を変えたことがあるそうだ。

どうしてお父さんは仕事が続かないのか、ぼくにはわからないけど、仕事がなければお金がもらえないから大変だってことはわかる。

これまでだったらお母さんもスーパーのパートなんかで働いてたから、お父さんを助けることができた。でも今度はお母さんのお腹にぼくの妹がいるし、お母さんは入院しちゃったから、今までみたいにはいかないんだ。

何が何でもお父さんは、次の仕事を見つけなくっちゃいけないから、ぼくもできることは協力しようと思ってる。

あいかわらず学校では、みんなにロボットのことを言われてばかりだけど、もうそんなことはどうでもいいんだ。そんなことより、お父さんに元気でいてもらう方が絶対にいいもの。

家にいるとき、ぼくはなるべくお父さんのそばにいることにした。宿題も自分の部屋じゃなく、お父さんがいるリビングでした。お父さんも上に行けとは言わないから、ぼくといっしょにいるのがいいみたい。

前はお父さんとしゃべることは、あんまりなかった。だけど、今は毎日いろんな話をしてるんだ。

だいたいがアニメやまんがの話だけど、自然の生き物の話もするし、宇宙の話もしてくれる。

ぼくたちが住んでる所では、夜空を見上げても星なんかほとんど見えない。見えるのはお月さまと、一等星か二等星の星ぐらいだ。天の川なんて見たことがない。

でもお父さんが子供のころには、夜に空を見上げると満天の星で、それはきれいだったそうだ。

お父さんの実家には、三年前に遊びに行ったことがある。だけど、そのときには夜空を見上げたりしなかったから、ぼくはくやしがった。お父さんは笑いながら、今度行くことがあれば、そのときに見ればいいと言った。

お父さんが子供のころの話をしてくれたのは、この星空の話ぐらいだった。ぼくが聞かなかったからかもしれないけど、お父さんは自分の子供のころの話とか、家の話なんかはしてくれなかった。

それであるとき、子供のころの話が聞きたいとせがむと、お父さんはちょっと困った顔になった。どうしたのとたずねると、お父さんは何でもないと言い、自分は人見知りだったから、学校ではよくいじめられたと話してくれた。

これは意外なことだった。お父さんがいじめられっ子だったなんて、今のお父さんからは想像がつかないもの。

今思えば、あれはいじめではなくて、単にからかっていただけだと思うと、お父さんは言った。だけど、本人がいやがることをわざとするのは、やっぱりいじめだ。

ぼくが腹を立てると、お父さんは笑いながら、でもだいじょうぶなんだと言った。何がだいじょうぶなのかと聞くと、お父さんには三つ年上のお姉ちゃんがいたそうだ。

そのお姉ちゃんは優しい上に気が強くて、お父さんをいじめる者を見つけると、それがだれであれつかまえて、謝るまでとっちめたんだって。その話をするときのお父さんは、とてもなつかしそうにほほえんでいた。

このお姉ちゃんはお父さんとよく遊んでくれたそうで、いっしょに山へ虫取りに行ったり、川で小魚やエビをつかまえたりもしたんだって。それにお父さんに勉強を教えてくれたり、お父さんの将来の夢を聞いてくれたりもしたらしい。

ぼくは一人っ子だから、そんなお姉ちゃんがいるお父さんがうらやましかった。

そのお姉ちゃんは今はどうしているのとたずねると、お父さんは急に悲しそうな顔になり、亡くなったんだと小さな声で言った。

おどろいたぼくは、どうして亡くなったのと聞いた。お父さんは少し下を向いて、病気だったんだ――と言ってだまってしまった。

それ以上は聞けなくて、ぼくもだまっていると、血液の病気だったんだってお父さんは話してくれた。

今はいろいろ治療法があるらしいけど、昔は治療がむずかしくて、お金もいっぱいかかったらしい。でもお父さんの家は貧乏だったから、お姉ちゃんは治療が受けられないまま亡くなったそうだ。それはお父さんがぼくと同じ六年生だったときのことだった。

「お姉ちゃん、かわいそうにね」

ぼくが言えたのはそれだけだった。お父さんは小さくうなずくと涙をこぼした。

お父さんにとって大切なお姉ちゃんだったから、今でも悲しいんだろう。ぼくも何だか悲しくなった。

それから何日かあと、やっとお父さんの仕事が見つかった。でも前みたいに機械を造る仕事じゃないみたい。だから、ロボットを造ってもらう話は完全にだめになっちゃった。

見つけたのは建設現場の仕事で、ビルを造ったりするらしい。働く場所が遠いから、今までよりずっと早く家を出ないといけないし、帰って来るのも何時になるのかわからないんだって。

それに、もしかしたら一晩中もどって来ないこともあるみたい。さすがにそれはいやだなって思ってたら、そこで相談なんだけど――とお父さんは言った。

「もうすぐ夏休みが始まるだろ? お父さんの仕事が始まるのもそのころからなんだ。だから孝志は夏休みになったら、おじいちゃんたちの家に行ってくれないか」

「え? おじいちゃん家へ行くの? ぼく一人で?」

おじいちゃんの家に遊びに行くことは、少しもいやじゃないけれど、ぼく一人だけっていうのは、ちょっといやだった。だけど、お父さんもお母さんもいなくなるのであれば、そうするよりないのはわかってる。

「お母さんが動けるようになるまでのしんぼうだ」

ぼくは不安な顔をしてたんだろう。お父さんはぼくをはげますように言った。

「お母さん、すぐに動けるようになる?」

「夏休みが終わるまでには、退院できると思うんだ」

「ほんとに?」

「たぶん」

たぶんという言葉ほどあいまいなものはない。でも、ぼくには選択の余地がなかった。

それに考えてみたら、おじいちゃん家へ行けば、夏休み中にクラスの連中と顔を合わせずにすむ。お父さんのことやロボットのことで、あれこれ言いわけを考えなくてもいいから、助かるかもしれない。自分だけが行くのは気になるけど、条件としては悪くないか。

「わかった。ぼく、おじいちゃん家へ行くよ」

ぼくがうなずくと、苦労をかけるなと言って、お父さんはうれしそうに笑った。

「そうなんだ。でもタカちゃん、一人でだいじょうぶ?」

夏休みのぼくの予定を聞いて、お母さんは少し心配そうな顔をした。今日はおじいちゃん家へ行く前のお見舞いだ。

「だいじょうぶだって。それに男と男の約束なんだ」

ぼくがしゃべる前にお父さんが言った。お母さんの前だと、お父さんはいつもぼくより先にしゃべるんだ。

な?――とお父さんに顔を向けられたぼくは、文句を言えずにうなずいた。

お母さんは納得したみたいだけど、今度はお父さんの新しい仕事を心配した。お父さんはだいじょうぶとくり返しながら、トイレに逃げてしまった。

ため息をつくお母さんに、ぼくは最近お父さんといろんな話をするんだと言った。

どんな話かと聞かれたので、ぼくはいろいろ説明した。それで天の川の話をしたところで、お父さんの子供のころの話を思い出した。

ぼくがお父さんのお姉ちゃんの話をすると、お母さんはその話はお父さんから聞いたと言った。

「お父さんのお姉ちゃん、かわいそうだね」

ぼくがしんみり言うと、お母さんは暗い顔で、お父さんがいろんな仕事がうまく行かないのは、そのせいだと思うと言った。

どういうこと?――てたずねると、お母さんは少しためらいがちに言った。

「お父さんの家は貧乏だったから、お父さんのお姉さんは、自分の治療なんかにお金をかけないで、お父さんのために使ってやって欲しいって、おじいちゃんとおばあちゃんに言ったんだって。それでお姉さんは亡くなってしまったんだけど、そのときにね、おばあちゃんが泣きながら、お父さんにお姉さんのその言葉を聞かせたんだって」

お父さん、大好きだったお姉ちゃんが自分のために治療を受けなかったと知って、大きなショックを受けたそうだ。それはそうだと思う。ぼくだって、ぼくにお金が必要だからって、お母さんが入院できずに死んじゃったらいやだもの。

自分のせいでお姉ちゃんが死んだと思ったお父さんは、それから引きこもって学校にも行かなくなったらしい。それどころか、ごはんも食べなくなって、おじいちゃんたちはお父さんが死んじゃうんじゃないかって心配したそうだ。

「そんなことがあったからね、お父さん、今でも自分の気持ちをうまく出せないの。それで仕事もうまく行かないのよ」

「そうなのか。お父さんのお姉ちゃんもかわいそうだけど、お父さんもかわいそうだね」

「そうよ。だけど、どこかで吹っ切らないとだめ。もう子供じゃないんだから。それに今度の仕事は危険をともなうからね。中途半端な気持ちだと危ないから心配よ」

ほんとだよねと、ぼくは相づちを打った。でも、お母さんはぼくの言葉なんか聞こえていないみたいで、少し興奮気味に話を続けた。

「昔の話だから今さらなんだけどね、おじいちゃんもおばあちゃんも自分の子供たちの気持ちが、ちっともわかってなかったのよ。お父さんのお姉さんがどんな思いで話をしたのか、お父さんがどうして引きこもってしまったのか。何にもわかってないから――」

「お待たせ。トイレがどこにあるのかよくわからなくて、あちこち探しちゃったよ」

お父さんが照れたような顔でもどって来たので、お母さんは口をつぐんだ。それからぼくがお世話になる実家のことを、いろいろ言い過ぎたと思ったようで、今のはここだけの話だからねと、ぼくに小声で言った。

「ん? 何の話だい?」

お父さんがぼくとお母さんの顔を見比べた。ぼくたちはにっこりしながら、何でもないと口をそろえて言った。

夏休みに入るとすぐに、ぼくはお父さんに連れられて、お父さんの生まれ故郷の町を訪れた。町と言っても、ぼくが住んでいるような町じゃない。山と川のそばに、ぽつりぽつりと集落があるだけの町で、村と言ってもいいんじゃないかと思う。

お父さんの実家も古い家で、住んでいるのはおじいちゃんとおばあちゃんだけだ。近くの家も、ほとんどがお年寄りだけになっているらしい。

それでも、おじいちゃんもおばあちゃんも、まだまだ元気だった。

「お母さんのことは心配だろうが、孝志も六年生だから、しっかりがんばるんだぞ」

ちゃぶ台の向こうから、おじいちゃんはぼくをじっと見つめながら言った。

おじいちゃんのメガネは目が大きく見える。だからじっと見られると、宇宙人に見られているみたいだ。

「タカちゃんはだいじょうぶよ。それより、お母さんのお腹の中にいる子は、女の子なんだってね。よかったねぇ、タカちゃん。あなたに妹ができるのよ」

おばあちゃんは、おじいちゃんの横でにこにこしながら言った。

「ところで、今度の仕事はいつからだ?」

おじいちゃんがお父さんに話しかけた。お父さんは少し緊張気味で、あさってが初仕事ですと言った。

親子なのに他人としゃべるみたいなお父さんの話し方が、ぼくはちょっと気になった。だけど、お母さんから聞いたお父さんの昔の話を考えれば、それも仕方がないのかなとも思った。ここはお父さんの実家だけど、居心地がいいわけじゃないんだろう。

おじいちゃんは歳だから働いていないって、ぼくは思ってた。だけど、おじいちゃんは畑仕事もするし、建設現場の仕事もしてるんだって。若い人がいないから、歳を取っても仕事を辞めるわけにはいかないらしい。

だから、おじいちゃんは建設の仕事がどれほど大変なのかを、よーく知っている。それで、建設の仕事が初めてというお父さんのことを心配し、できれば他の仕事に変えるようにと、お父さんに話をした。

だけどお父さんは、うんとは言わなかった。大変かもしれないけど、とにかくがんばってみるって言ったんだ。それはぼくやお母さん、そして、これから生まれて来るぼくの妹のために出た言葉にちがいない。ぼくはお父さんがかっこいいと思った。

話が終わると、お父さんはおばあちゃんにうながされて、仏壇に手を合わせた。それでぼくもお父さんの横に並んで、同じように手を合わせた。

お父さんはお姉ちゃんに何か話しかけてるんだろうかと思いながら、ぼくはお父さんのお姉ちゃんに心の中であいさつをした。

三年前に来たときにも、仏壇の前で手を合わせたけれど、あのときはポーズを取っただけで、別に何かを祈ったわけじゃなかった。

でも今回はちゃんとお父さんのお姉ちゃんに、お父さんはだいじょうぶですと話しておいた。

お祈りをするぼくを見ていたおじいちゃんとおばあちゃんは、ぼくが子供のころのお父さんにそっくりだと言って笑っていた。その言葉はぼくをうれしくさせた。

お父さんは照れたみたいに笑っているけど、ぼくにとって、お父さんに似ているということは、とてもほこらしいことだった。

お姉ちゃんに出会った

お父さんは一泊だけすると、次の日、おじいちゃんに軽トラックで駅まで送ってもらった。おじいちゃんはそのまま仕事へ行くので、ぼくは家の前でお父さんとお別れだ。

お父さんを見送ったぼくは、ちょっぴり泣きそうになった。急に自分が一人ぼっちなんだって思えて悲しくなったんだ。でも、お父さんもお母さんもがんばってる。ぼくだけ泣いたりなんかできなかった。

「タカちゃんが前に来てくれたのは、何年前だったかしらね」

おばあちゃんが後ろから声をかけて来たので、ぼくは平気を装ってふり返った。

「確か三年生だったから、三年前かな。ゴールデンウィークだったと思うけど」

「じゃあ、このあたりのことは、全然覚えてないでしょ?」

ぼくがうなずくと、おばあちゃんはこれから二人で出かけようと言った。

おばあちゃんは車を運転しないから、一人で出かけるときは、いつも自転車だそうだ。でも今日はぼくがいっしょだから、二人で歩いて行くことになった。

おばあちゃんは歩きながら言った。

「あんたのお父さんはね、あんたとちがって病弱な子だったんだよ」

「お父さんが?」

おばあちゃんはうなずくと、お父さんがごはんも食べられなくなって、死にそうになったことがあったと言った。

「お祓いもしてもらったんだけど、よくならなくてね。それで大きな病院がある町の親戚にね、預かったもらったんだよ」

これはお父さんのお姉ちゃんが亡くなったときのことだと、ぼくは思った。

お母さんの話では、お父さんがおかしくなったのは、お姉ちゃんの言葉をおばあちゃんがしゃべったからということだった。それでお母さんは、おばあちゃんたちは子供の気持ちが少しもわかっていないって言ってたけど、確かにそうだとぼくも思う。お父さんの気持ちがわかっていれば、お祓いなんかいらないし病院もいらないんだ。

でも、すんだことで今さらだと、ぼくはお母さんと同じ言葉を心の中でつぶやいた。

ぼくが何を考えているのかなんてわからないおばあちゃんは、そのまま話を続けた。

「それで、あの子は元気を取り戻したから、町に出したのはよかったんだけどさ。それからずっと家には帰って来なくなっちゃったんだ」

「手紙とか電話もしなかったの?」

「いや、それぐらいはしたけどね。それでも直接顔を見たいじゃないか。それができなかったから、あたしもおじいさんもさびしい思いをしてたんだよ」

だけどさ――とおばあちゃんはぼくに顔を向けると、にっこり笑った。

「タカちゃんのおかげで、あの子はまたここに顔を見せるようになったんだよ」

「ぼくのおかげ?」

「そうだよ。生まれたタカちゃんを、あたしたちに見せるためにもどって来たんだよ。あのときは、あたしもおじいさんもどれほどうれしかったことか」

「そういうことか。でもおばあちゃんたち、お父さんとお母さんの結婚式には来なかったの?」

「あの二人は結婚式なんてしてないんだよ。お金がなかったからね。言ってくれれば、それぐらいのお金は出してやったんだけどさ」

おばあちゃんは残念そうな顔をしたけど、ぼくも残念に思った。だって、そのお金が昔もあったなら、お父さんのお姉ちゃんは助かったかもしれないもの。

おばあちゃんがぼくを連れて行ったのは、ちょっとさびれた感じの商店街だ。シャッターが閉まったままのお店がけっこうある。でも、おばあちゃんがお気に入りの和菓子屋さんは開いていた。看板を見ると、『ことぶき堂』と書いてある。

「前にも連れて来てあげたんだけど、覚えてないかい?」

おばあちゃんに言われたぼくは、看板やお店の様子をながめながら考えた。だけど、はっきり思い出せるものはない。見たことがあるようなないような、そんな感じだ。

ぼくがよく覚えていないのがわかると、おばあちゃんはぼくを店の中へ招き入れた。

お店には若い女の人がいて、おばあちゃんはその人に大福もちを二つ注文した。

お店のすみっこには小さな机とイスがあった。二人でそこに座ると、女の人がお皿にのせた大福もちと、お茶を運んで来てくれた。

「ほら、お食べなさい。ここの大福もちはおいしいんだよ」

おばあちゃんにうながされて、ぼくは大福もちをほおばった。ぼくが食べたのは黒い豆が入ったやつで、おばあちゃんのはヨモギが入った緑の大福だ。

ぼくは口をもぐもぐさせながら、うまいと思った。確かにこれはおいしいし、何だか前にもここでこうして食べたような気がする。

その話をするとおばあちゃんは喜び、お店の女の人にぼくのことをいろいろ自慢した。ぼくははずかしくなって下を向いた。

大福もちを食べ終わると、ぼくたちはしばらく商店街をぶらぶら歩いた。それから近くの川を見に行った。ちょろこぽちょろこぽと流れる水音が、ぼくを呼んでいるみたいだ。

「この川にも来たんだけど、覚えてないかい? ここではタカちゃんのお父さんもよく遊んだんだよ」

そう言うおばあちゃんの顔は、何だか少しさびしげだった。きっとおばあちゃんには、川で遊ぶお父さんと、お父さんのお姉ちゃんの姿が見えているんだろう。

ぼくは川を見渡して、目には見えないお父さんやお姉ちゃんの姿を探した。それからおばあちゃんに教えてもらった階段を下りて河原に出た。

そこで改めて川をながめて、ぼくは思った。うん、この川は遊んだ記憶がある。ぼくはうれしくなって水辺に行った。

河原には少しはなれた所に小学生のグループがいて、小魚でも追いかけているみたいだった。ぼくはそのグループに近づかないようにしながら、水の中を観察した。

ぱっと見た目には何もいないようだ。だけど、じっと見ていると、ちょろちょろっと小さな魚が泳ぐのが見えた。それに小さな巻き貝もいたし、小さなエビもいた。

名前がわからない虫も見つけたし、けっこう大きな魚がさっと目の前を横切ったときには、とても興奮した。

おばあちゃんは河原には降りて来ないで、上の道からぼくをながめている。

ぼくは立ち上がると、おばあちゃんを呼んだ。でもおばあちゃんが来ないので、また一人で生き物の観察を始めた。

ふと気がつくと、さっきの小学生のグループが遊ぶのをやめて、ぼくの方をじっと見ていた。何だか居心地が悪くなったので、ぼくはおばあちゃんの所へもどった。

「もう、いいの? もっと遊んでたっていいんだよ?」

「もういっぱい遊んだから、いいよ」

ぼくはさっきのグループの方を見た。そいつらは、まだぼくのことを見ていた。感じの悪いやつらだ。

家にもどる途中、ぼくはお父さんのお姉ちゃんのことを、おばあちゃんにたずねてみようかと考えた。だけど、何となく聞けなかった。聞くと、昔のことを思い出したおばあちゃんが、悲しむかもしれないと思ったからだ。

おばあちゃんはごはんを作ったり、洗たくをしたりするから、毎日ぼくの相手をしているわけにはいかない。

それに、近所のおばさんがときどき遊びに来て、自分の家みたいに勝手に上がりこんで来る。おばさんはぼくを見つけると、いろんなことを聞いて来るから、ぼくはちょっといやだった。だから、ぼくはおばさんが来ると、一人で外へ遊びに行くことにした。

もう六年生だから心配いらないねと、おばあちゃんはぼくが一人で出かけることを、気にとめる様子はなかった。

三年前に来たことがあると言っても、そのときのことなんてほとんど覚えていない。わかっているのは商店街と、おばあちゃんに連れ歩いてもらった道だけだ。

他は全部見知らぬ場所で、ぼくは探検気分で歩いていた。すると突然、五、六人の小学生が現れて、ぼくを取り囲んだ。

「おい、おまえ、どっから来た?」

一番体のでかいやつが、いきなりえらそうに聞いて来た。

「どこだっていいだろ?」

ちょっと腹が立ったから、こっちもえらそうに言い返してやった。すなおに答えたら、何もしていないのに謝っているみたいだもの。

だけど、向こうはぼくの態度が気に入らなかったらしい。

「何だ、その言い方は! おまえ、オレたちにけんか売ってんのかよ!」

けんかを売ってるのは、そっちの方じゃないか。でも、そんなことを言ったら、ほんとにけんかになってしまう。

ぼくは周囲をちらりと見た。だけど、助けてくれそうな人はどこにもいない。今いるのは、ぼくと悪がきどもだけだ。

ぼくはけんかは好きじゃない。と言うか、取っ組み合いのけんかなんかしたことがなかった。だから正直言えば、ちょっとこわかった。

だけど、弱虫だって思われるのもいやだった。だから、ぼくはせいいっぱい強気のふりをした。そうして、ぼくはだまったままボスを横へおしのけた。

でも相手は他のやつらといっしょに、ぼくをおさえつけようとした。ぼくはがむしゃらにうでをふりまわして、悪がきどもの手をふりほどき、いちもくさんに逃げ出した。

「こら、待て!」

悪がきどもは追いかけて来たけど、だいたい体がでかいやつは足がおそい。あんのじょう、あのボスらしいやつは足がおそかった。

ほかのやつらはボスに気をつかっているのか、ボスよりも速く走ろうとはしないようだった。おかげで運動会で足が速いわけじゃないのに、ぼくは悪がきどもを引きはなした。途中の十字路を右に曲がると、その先にお寺があったので、ぼくはそこへ逃げ込んだ。

お寺の境内には、だれもいなかった。静かでひっそりしている。

ぼくはちょっとだけ辺りを見まわしたあと、お寺の建物の裏へまわった。

あいつらはぼくをあきらめずに、ここまで追いかけて来るかもしれない。だから、少しの間どこかにかくれて、様子を見るつもりだった。

それにしても何だよ、あいつら。お父さんも子供のころにいじめられてたって言ってたけど、今も同じじゃないか。自然があっていい所かなって思ったけど、とんでもないや。

ぼくは悪がきどもに腹を立てながら、お父さんのお姉ちゃんのことを考えた。

こんなとき、お父さんだったら、お姉ちゃんが来て助けてくれたんだろうな。ぼくはお父さんがうらやましかった。

でも女の子なのに強いって、どんな人だったんだろう。きっと体が大きくって、怒らせたらこわかったにちがいない。だけど、自分の病気のことよりもお父さんのことを心配する、とても優しい人だ。この強いのと優しいのが、ぼくの頭の中で反発し合い、お姉ちゃんがどんな人だったのかちっとも思いうかばない。

悪がきどもの声が聞こえた。まだあきらめずに、ぼくを探しているようだ。どうか見つかりませんように。そう神さまに祈りながら、ぼくはお父さんのお姉ちゃんが助けてくれることも願っていた。

「ターカちゃん。こんなとこで何やってんの? かくれんぼ?」

いきなり後ろから声をかけられて、ぼくはとび上がるほどおどろいた。それからおそるおそる後ろをふり返ると、中学生ぐらいのお姉ちゃんがにこにこして立っていた。

「え? だれ?」

「え? あたしがわかんないの? あんた、タカちゃんでしょ?」

今度はお姉ちゃんの方が、おどろいていた。

神さまがぼくのために、けんかが強いお姉ちゃんをよこしてくれたのかと、ぼくはちらりと思った。だけど目の前にいるのはふつうのお姉ちゃんで、ちっとも強そうじゃない。

「そ、そうだけど、お姉ちゃん、だれ?」

「だれって……、もしかして、あんた、あたしのこと忘れたの? そうか、だから、あたしがわからなかったのね?」

お姉ちゃんが悲しそうな顔になった。ぼくはあわてて、このお姉ちゃんがだれなのかを思い出そうとした。でも、全然何もうかんで来ない。

「あんたって、そんなに白状な子だったのね。お姉ちゃん、ちっとも知らなかった」

お姉ちゃんは口をとがらせて、ぷいっと横を向いた。

「ごめんなさい」

ここはあやまるしかない。お姉ちゃんがだれなのか思い出せないけど、向こうがぼくを知ってるんだ。ぼくがお姉ちゃんのことを忘れているのにちがいない。それにしても、誰だっけ?

謝りながら下を向いて考えていると、お姉ちゃんはぼくの顔を、さらに下からのぞきこんで言った。

「ねえ、タカちゃん、ほんとにあたしのこと覚えてないの?」

覚えていないなんて言えない。ぼくが顔を上げると、お姉ちゃんも顔を上げた。

このお姉ちゃんと遊んでもらった記憶はない。だけど、たぶん三年前に、ぼくはお姉ちゃんと遊んでもらったんだろうな。

ぼくはお姉ちゃんの顔をまっすぐ見ながら言った。

「覚えてるよ。知らないふりをしただけさ。そこの川で遊んでもらったし、他にもいろいろ遊んでもらったよね? 夏休みの宿題も手伝ってもらったかな」

ぼくは適当なことを言った。特に夏休みの宿題はよけいだった。それでも、お姉ちゃんはうれしそうな顔になった。

「もう、タカちゃんって意地悪ね。お姉ちゃん、タカちゃんにも忘れられたのかって思って、ほんとに悲しかったんだから」

「だって、お姉ちゃんがいるなんて思ってなかったのに、急に出て来るんだもん。ぼく、おどろいちゃった」

「それで、あたしのこと忘れたふりをしたの?」

うん――と言ってぼくは下を向いた。本当はお姉ちゃんのこと、全然覚えていないなんて言えないもの。

「そうか……。そうだよね。タカちゃんがおどろくのは当たり前だもんね」

急にお姉ちゃんがさびしそうな顔になったので、ぼくはあわてて言った。

「でもね、ぼくうれしかったよ。お姉ちゃんに久しぶりに会えて、ぼく、うれしかったんだ。ほんとだよ」

「ほんとに?」

ぼくが笑顔でうなずくと、お姉ちゃんはまたうれしそうに笑った。

「こうしてタカちゃんといると、昔を思い出すわ。いろんなことして楽しかったわよね」

(昔?)

ここでは三年前のことも昔になるのか。田舎ってこうなのかと、ぼくは思った。

それにこう言ったら悪いけど、お姉ちゃんが着ている半そでの白いシャツに緑色のスカートって、あんまりおしゃれって感じじゃない。ぼくがいる町の女の子たちと着ているものが全然違うのも、やっぱり田舎だからかな。

髪の毛だって変わってる。後ろで二つにたばねていて、二本の綱がぶら下がってるみたいだ。お姉ちゃんが向こうを向いたら、引っぱりたくなっちゃうよ。

「ねぇ、楽しかったでしょ?」

ぼくがだまっていたので、お姉ちゃんはまたぼくの顔をのぞきこんだ。

「そりゃあ楽しかったよ。だって、お姉ちゃんがいっしょだもんね」

たぶん、そうだったんだろう。ほんとは覚えてないんだけど、ごめんね、お姉ちゃん。

ぼくは昔のことから話を変えたくて、お姉ちゃんにたずねた。

「話はちがうけどさ、お姉ちゃんって、ここにいるの?」

ぼくがお寺の建物をちらりと見ると、お姉ちゃんは小さくうなずいた。

「うん。今はここにいるの」

「どうして?」

べつに理由を聞こうと思ったわけじゃない。何となく聞いただけだ。すると、お姉ちゃんは少し困ったような顔になった。

「どうしてって言われてもねぇ」

それはそうだ。ここが自分の家だったら、いるのが当たり前だ。それをどうしてって聞かれたって、答えられないだろうな。

「ごめん。いいや。それよりぼくね、ちょっと今いそがしいんだ」

「いそがしいって、何がいそがしいの?」

「あのね――」

「あ、こんなとこに、いやがった!」

後ろで声がした。ふり返ると、あいつらがいた。

ぼくはお姉ちゃんを見た。お姉ちゃんが助けてくれることを期待したんだ。

お姉ちゃんは悪がきどもを見ながら言った。

「この子たちは?」

「こいつらね、さっきから、ぼくにからむんだ」

「おい、おまえ、だれとしゃべってんだよ?」

連中の一人が、あごをつき出しながら言った。

ぼくはそいつとお姉ちゃんを見比べた。もしかしたら、こいつはこのお姉ちゃんの弟なのかもしれない。だったら、姉として弟をしかってくれるにちがいない。

だけど、お姉ちゃんの口から出た言葉は、全然ちがうものだった。

「こんなときにはね、ボスをやっつけるのよ。ほかのは相手にしなくていいから、あのでっかいのをやっつけちゃいなさい!」

言うなりお姉ちゃんは、ぼくの背中をどんと押した。その勢いで、ぼくはボスに突進した。

まさか、ぼくがそんなに勢いよく向かって来るとは思っていなかったのだろう。ボスはよけるひまもなくぼくにぶつかられ、ぼくといっしょにひっくり返った。

取り巻きのやつらも、初めは何が起こったのかがわからなかったようだ。ぼくに馬乗りになられてボスが助けを求めたときに、やっとぼくに飛びかかって来た。

けんかをするつもりはなかった。だけど、こうなってしまった以上やるしかなかった。ぼくをつかまえようとする手に、ぼくは次々かみついてやった。

本気でかんだから、みんなびっくりして手を引っこめた。中には、血が出たと言って泣き出すやつもいた。

残りはぼくの下のボスだけだ。だけど、けんかをしたことがないぼくは、このあと、どうすればいいのかわからなかった。

おびえたような目をしているボスに、右手のこぶしをふり上げてみせた。ボスはぎゅっと目をつぶって横を向いた。

ぼくは急に気持ちがしぼんでしまい、ボスの上からのいた。

「もう、いいや。やめにするよ。ぼくが気に入らないなら、なぐってもいいよ。なぐるより、なぐられる方がいいや」

ぼくがそう言っても、だれも飛びかかって来なかった。

起き上がったボスはおどろいたような顔で、ぼくをじっと見ながら言った。

「おまえ、かっこいいな。オレの負けだ」

そんな反応をされるとは思ってもいなかった。困ってお姉ちゃんをふり返ると、お姉ちゃんはうれしそうに拍手をしていた。

「今度、オレの家に遊びに来いよ」

ボスはにこやかに言った。ぼくはほっとするやら、うれしいやらで、顔がほころびそうだ。でもそんな顔を見せるわけにいかないから横を向いて、あぁ、とだけ言ってやった。

「約束だぞ」

ボスはそう言い残すと、ほかの仲間たちに声をかけていなくなった。

お姉ちゃんは手をたたきながら、とびはねて言った。

「すごい、すごい! タカちゃん、すごいよ! お姉ちゃん、びっくりした。まさか、本当に勝っちゃうなんて思わなかったんだもん」

「え? 勝つって思わないのに、ぼくのことをつき飛ばしたの?」

お姉ちゃんは笑いながら舌をぺろりと出した。

「だってさ。お姉ちゃん、タカちゃんに強くなって欲しかったのよ」

「何それ?」

よけいなお世話だよ、まったく。だけど、なぐられなかったし、相手はいさぎよく負けをみとめて、ぼくを家にさそってくれた。いい気分じゃないって言えば、うそになる。

ぼくは笑った。お姉ちゃんも笑った。今日は、これまでで一番いい日だ。

大好きなお姉ちゃん

あれから何日かあとに、ぼくはまたお姉ちゃんに会いに、お寺へ行った。

ずっとお母さんに会えないさびしさも、お姉ちゃんといっしょにいると忘れられる。だけど、お姉ちゃんに会いに来ましただなんて、はずかしくて言えない。だから、お坊さんを見かけたけど、声をかけることができなかった。

それで、ぼくはお姉ちゃんを探しながら、お寺の境内をうろうろと歩きまわった。そうしながら、ぼくはお母さんのことも考えた。

お母さん、今ごろどうしているんだろう。お父さんも仕事がいそがしいみたいだから、あんまり会いにいけないだろうな。だれもお見舞いが来なくて一人きりだなんて、お母さん、さびしくないのかな。お腹の赤ちゃんも元気なんだろうか。

一人ぼっちのお母さんの姿が目にうかぶと、ぼくは悲しくなった。気持ちが沈んだぼくは、早くお姉ちゃんに会いたかった。だけど、お姉ちゃんは見つからない。まだ外には出て来てないのかな。

「お姉ちゃん、出て来てくれよぅ」

お寺の建物をながめながら、ぼくがつぶやいていると、誰かが後ろから、わっ!――と声を出して、ぼくの背中を押さえた。

びっくりしてふり返ると、お姉ちゃんが楽しそうに笑っていた。この前に見たときと同じ服装だ

「何だよ、おどかさないでよ。びっくりしたじゃないか」

「タカちゃん、あいかわらず、おくびょうだね。こないだも相当びっくりしたもんね」

おくびょうと言われてプライドがきずついたぼくは、どこにかくれていたのかと、口をとがらせて言った。

「べつにかくれたりしてないよ。ずっとそばにいたのに、タカちゃんが気づかなかっただけでしょ? あたし、またわざと知らんぷりされてるのかと思ってた」

「え? そうなの?」

あちこち探して、いないと思ったのに、ずっとそばにいただなんて。お姉ちゃんは忍者みたいだとぼくは思った。

「それで、今日はどうしたの? あたしに会いに来てくれたの?」

「え? いや、べつに、そういうわけじゃないけど……」

「じゃあ、どういうわけ?」

ぼくが困って下を向くと、お姉ちゃんはおもしろそうに、アハハと笑った。

「正直に言いなさい。あたしに会いに来てくれたんでしょ?」

「うん」

ぼくが小声で返事をすると、お姉ちゃんは急にしおらしくなって、ありがとう――と言った。

「お姉ちゃん、うれしいな。ねえ、タカちゃん。いいものあげるから、こっちおいで」

お姉ちゃんはぼくの手を引っ張った。連れて行かれたのは、お寺の墓地だった。

ぼくが気味悪がるのなんて全然おかまいなしだ。お姉ちゃんは近くのお墓にそなえてあった大福もちを手に取ると、それを一つぼくにくれた。中に黒い豆が入ったやつだ。

だけど、これはお墓のおそなえだ。勝手に食べたらばちが当たっちゃう。

ぼくが大福を手に持ったまま食べないでいると、いいから食べなさいと、お姉ちゃんは言った。

「こんな物ね、このままにしておいたらだめになっちゃうから、食べた方がいいの」

「そんなこと言われたって食べられないよ。そんなの、どろぼうといっしょだもん」

「タカちゃんって、昔っから頭が固いよね。ほら、お姉ちゃんも食べるから。それならいいでしょ?」

大福もちは二つそなえてあった。そのうちの一つをぼくにくれたんだけど、お姉ちゃんは残りの緑の大福もちを手に取ると、おいしそうにほおばった。

「おいしいね。ほら、タカちゃんも食べなよ」

ぼくはしかたなく大福をかじった。それでぼくは思い出した。これはおばあちゃんに連れて行ってもらった、あのお店の大福もちだ。

「これ、ことぶき堂の大福もちだ!」

「よくわかったわね。タカちゃん、えらい!」

ほめてもらうほどでもないけど、それでもお姉ちゃんにほめられたらうれしかった。

パクパク大福を食べるぼくを見ながら、お姉ちゃんがたずねた。

「ねえ、タカちゃん。タカちゃんは大きくなったら、何がやりたい?」

「何がやりたいか? えっと、そうだな。何がいいかな」

そんなことは考えたことがなかった。だけど、聞かれたことには答えなくっちゃ。だから、ぼくはロボットを造りたいと言った。

「ロボット? 前もそんなこと言ってたよね。タカちゃん、ロボットが好きなんだね」

「前って?」

お姉ちゃんはぼくの声を聞いていないのか、一人でしゃべりつづけた。

「お姉ちゃん、タカちゃんが造ったロボット、見てみたかったな」

「見せてあげるよ。ぼく、絶対にロボットを造って、お姉ちゃんに見せてあげる」

「ほんとに? うれしいな」

お姉ちゃんはよろこんだけど、何だか少しさびしそうにも見えた。

「お姉ちゃんは何をするの?」

「あたしはね、タカちゃんに会えたから、もう十分なの。それよりタカちゃん、絶対にロボットを造ってね。お姉ちゃん、応援するからね」

お姉ちゃんは残っていた大福もちを食べてしまうと、お寺の建物の一つにぼくを連れて行った。ここは中に仏像が置かれてある所で、本堂っていうそうだ。

その本堂にはぐるりと縁側がある。ぼくたちは中の仏さまに手を合わせると、脇の縁側に腰を降ろした。すると、そこへお墓へ向かう人たちがやって来た。

あぁ、危なかったと、ぼくは胸をなで下ろした。もう少しでおそなえの大福もちを食べているのを、見られるところだったよ。

そのことをぼくが言うと、お姉ちゃんはくすくす笑って、ほんとだねと言った。

「もうちょっとで、タカちゃん、刑務所行きだったね」

「お姉ちゃんだって同罪だよ」

ぼくは口をとがらせたけど、すぐに笑った。お姉ちゃんといっしょだったら、少々悪いことだってやってもいいかな。お姉ちゃんの笑う顔を見ていると、そんな気持ちにさせられちゃう。

お姉ちゃんは笑うのをやめると、またお寺にやって来た人たちをながめながら言った。

「お盆になるとね、遠い所からいろんな人が戻って来るんだよ」

「ぼく、知ってるよ。みんな、そのころじゃないと動けないもんね」

大人はみんないそがしい。子供のような夏休みはないから、家族みんなで動けるのは、お正月とお盆とゴールデンウィークぐらいなものだ。

お姉ちゃんはにっこりほほえむと、タカちゃん、えらいねぇ――と言った。ぼくが照れ笑いをすると、お姉ちゃんは話を続けた。

「そうやって、みんなそれぞれの家に戻って行くんだけどね。中にはもう戻る家がない人もいるんだよ」

「ほんとに? でも、そうか。どんどんお年寄りばっかりになっちゃって、人がいなくなってるもんね」

「タカちゃん、ほんとに物知りだね。お姉ちゃん、鼻が高いよ」

本当のお姉ちゃんじゃないのに、こんなことを言ってくれるなんて。ぼくの方こそ、お姉ちゃんと知り合えたことがほこらしいよ。

ぼくはちょっとだけ笑ってたずねた。

「それで、もどって来たけど帰る家がなくなってる人は、どうすんの? すぐに元の所へもどっちゃうの?」

「みんな、帰る日は決まってるからね。だから、それまではそれぞれの家のお寺のお世話になるの」

「へぇ、そうなんだ。お寺って親切なんだね」

そんな人がたくさんいたら、お寺も大変だろうな。あとでお賽銭して、ぼくも少し協力してあげよう。そう話すと、お姉ちゃんは笑いながら、タカちゃんは優しいねって言ってくれた。

「みんな、お寺には迷惑かけないようにしてるんだけどね、たまぁに外から来た人に見つかっちゃって、おどろかれることもあるみたいだよ」

「なんで、こんなとこにこんなのがいるんだ!――て?」

そうそうと言って、お姉ちゃんはまた笑った。

「タカちゃんだって、お姉ちゃん見つけたときにおどろいたじゃない。あのときのタカちゃんのおどろきようったらなかったわ」

そのときのぼくの様子を思い出したようで、お姉ちゃんは一人で爆笑した。顔が熱くなったぼくは、笑うなよとお姉ちゃんに文句を言った。

「だって、しょうがないだろ? あのときも言ったけど、まさか、後ろからいきなりお姉ちゃんが現れるなんて、思わなかったんだもん」

「ごめんね。あたしも家に帰れないから、タカちゃんに会えてうれしかったのよ」

笑いすぎて出た涙をふきながら、お姉ちゃんは言った。その言葉は、ぼくをおどろかせた。

「え? そうなの? お姉ちゃん、家に帰れないの?」

「うん。だから、今はここにいるの」

てっきりこのお寺がお姉ちゃんの家だと思ってたけど、そうじゃなかったのか。お姉ちゃんには、何だかふくざつな事情があるみたいだ。ぼくはそのことを聞いてもいいのか迷いながらたずねた。

「……どうして帰れないの?」

「だってさ……」

お姉ちゃんは下を向きながら口をとがらせ、のばした足をぶらぶらさせた。

「もしかして、お父さんやお母さんと、うまく行ってないの?」

ぼくを見たお姉ちゃんはごまかすように笑うと、まあねと言った。

「ちょっと誤解されちゃったみたいだから」

「誤解って? もしかして、お姉ちゃんのこと、不良少女みたいに思ったってこと?」

「そんなとこかな」

お姉ちゃんは笑顔のままだったけど、やっぱり寂しそうだった。ぼくはお姉ちゃんに同情した。でもお姉ちゃんは、タカちゃんと会えたから平気だと言ってくれた。

「でも、どうしてそうなったの? ぼくだって、お父さんやお母さんと言い合ったりすることはあるけど、家にいられなくなるってことはないよ」

「それはそうよ。だって、タカちゃんはいい子だし、将来があるじゃない」

「それはお姉ちゃんだっていっしょだろ? そんなの不公平だよ」

お姉ちゃんは困ったように笑うと、将来か――と言った。

「あたしの将来ってあるのかな?」

「あるよ。そんなの当たり前じゃない」

お姉ちゃんはぼくを見ると、ありがと、タカちゃん――とほほえんだ。

「あたし、これまで自分がどうすればいいのか、わかんなかったの。だけど、タカちゃんに会えたから、やっと前を向いて進むことができそうだわ。ありがとね、タカちゃん」

ぼくなんかが何の役に立ったのか知らないけど、それが本当ならぼくもうれしい。

「これからどうすんの? 家に帰る?」

「家には帰らない。て言うか、帰れないの。でも、いつまでもこのまんまってわけにはいかないもんね」

続けて聞こうとしたぼくをだまらせるみたいに、お姉ちゃんはぼくに顔を近づけて言った。

「タカちゃん。これからもいろんなことがあるだろうけど、しっかり生きるんだよ。それでね、自分の夢をかなえるのよ」

急に変なことを言われて、ぼくは困った。

「ぼくの夢って?」

「ロボットを造るんでしょ? 生きて夢をかなえるって、すばらしいことなんだから。タカちゃんもがんばって、自分の夢のロボットを造るんだよ」

「……うん」

あいまいにうなずいたぼくに、お姉ちゃんは言った。

「タカちゃんには才能があるよ。お姉ちゃん、わかってる。だから、ちょっとぐらい大変なことがあってもね、夢をあきらめちゃいけないよ。わかった?」

うんとぼくがうなずくと、お姉ちゃんはうれしそうに笑った。その笑顔がとてもすてきだったので、ぼくは何だかはずかしくなってうつむいた。

でも下を向きながら横目で見ると、お姉ちゃんの顔は何だか悲しそうに見えた。

しばらくお姉ちゃんとおしゃべりをしたり、なぞなぞを言い合ったり、鬼ごっこをしたりして遊んだあと、ぼくはおじいちゃんたちの家にもどった。すると、おばあちゃんがぼくに手招きをした。

「お腹すいたろ? 大福もちを買って来たから、食べなさい」

「え? 大福?」

出されたのは、あの『ことぶき堂』の大福もちだ。これはきっと、おそなえを食べたのをちゃんと見てたぞと、神さまが言ってるのにちがいない。いや、お寺だから、神さまじゃなくて仏さまか。

何だか責められているみたいで、おいしいはずの大福がのどを通らない。何とかお茶で流しこんで食べたら、おばあちゃんがもう一つ、ぼくのお皿にのせた。

「おいしいだろ? えんりょしなくていいから、たんと食べなさい」

うえぇと思ったけど、おばあちゃんの横には、大福のパックがまだ三つもある。

「へぇ、ここがおまえの部屋か」

ぼくは好男の部屋の入り口に立って、部屋の中を見わたした。

ぼくの部屋の倍ほどの広さがあるその部屋の真ん中には、大きな戦車のプラモデルの箱が置かれていた。

部屋のすみにある机の上や、たなの上には、いろんな戦車のプラモデルがずらりとかざってある。どうやら好男は戦車が好きみたいだ。

ちなみに好男は、仲間といっしょにぼくにからんで来た、あのボスだ。お寺へ行こうとしていたぼくを見つけて、半分無理やりに自分の家へ連れて来たんだ。

この辺りのガキ大将に一目置かれているようで、ぼくは悪い気はしなかった。それでついて来たけど、好男の家はけっこう大きな家だったのでおどろいた。

聞けば、好男のお父さんは、機械の部品を作る会社の社長さんだそうだ。物を作る仕事だから、うちのお父さんがしていたのと同じような仕事なのだろう。

好男にお父さんの仕事を聞かれたぼくは、すぐに答えることができなかった。

だって、似たような仕事をしているのに、好男のお父さんは社長で、ぼくのお父さんは仕事をクビになったんだ。だから、よく知らないと言ってごまかした。

好男はお父さんの後をつぐらしい。自分が社長になったら、本物の戦車を造るんだと自慢げに言った。

それで、クラスのみんなにロボットのことを自慢したのを、ぼくは思い出した。ぼくは好男をうらやましく思いながら、ちょっと泣きそうになって横を向いた。

「ところでさ。おまえがオレと決闘したときだけど――」

好男は突然思い出したように言った。

「決闘って?」

きょとんとするぼくに好男は言った。

「ほら、こないだあそこの寺で、オレたち戦っただろ?」

「あれ、決闘だったの?」

思わずたずねると、好男はちょっとはずかしそうに笑いながら、そうだと言った。

「あのときさ、おまえ、だれもいない所に向かって話しかけてたよな。あれ、だれとしゃべってたんだ?」

こいつ、何言ってんだと、ぼくは思った。

「お姉ちゃんだよ。あそこにいたのに見えなかったの?」

「お姉ちゃんって、おまえの姉ちゃんか?」

「ちがうよ。あのお寺のお世話になってるお姉ちゃんだよ」

「あの寺の?」

好男は首をかしげて、そんな姉ちゃん、いたっけかなと言った。

「まあ、いいや。それであのとき、その姉ちゃんはどこにいたんだ? かくれる所なんかなかったと思うけど」

「どこにもかくれてないよ。ぼくの後ろにいたのに見えなかったの?」

「おまえの後ろ? おまえの後ろには、だれもいなかったぞ」

「そんなわけないだろ! お姉ちゃんは、ずっとぼくといっしょにいたんだから!」

好男は変な顔をして、ぼくを見た。

「おまえ、キツネかタヌキに化かされてたんじゃないのか」

「お姉ちゃんはキツネでもタヌキでもない! お姉ちゃんは人間だ!」

お姉ちゃんを侮辱されたみたいで、ぼくは腹が立った。

「ぼく、もう帰る」

「おい、おこったのか?」

ぼくは返事をしないで、好男の部屋を出た。お菓子を運んで来てくれていた好男のお母さんと、ろうかですれちがったけど、ぼくは頭だけ下げてそのまま家の外へ出た。

その足で、ぼくはお寺へ向かった。好男につかまりさえしなければ、ほんとは今ごろ、ぼくはお寺にいたはずだった。

ぼくは一人っ子だから兄弟がいない。だから、お姉ちゃんがどんなものなのかを知らない。でも、あのお姉ちゃんといっしょにいると、お姉ちゃんってこんな感じなんだろうなって思うんだ。温かくてやさしくて頼りになって、いつでも味方になってくれる。

あのお姉ちゃんは、ぼくにとっては本当のお姉ちゃんと同じだ。そのお姉ちゃんをばかにするようなやつは許さない。

いきどおりながらお寺の境内に入ると、ぼくはお姉ちゃんを探した。

お姉ちゃんはすぐに見つかった。境内には本堂とは別に、お坊さんたちが住んでいる建物がある。庫裏って言うんだって。その庫裏の玄関から、ちょうどお姉ちゃんが出て来たんだ。今日も緑色のスカートが、とてもまぶしい。

お姉ちゃんはぼくを見つけると、うれしそうに手をふった。ぼくはお姉ちゃんにかけ寄ると、そのままお姉ちゃんにしがみついた。

やわらかくて温かくって、ほんのりいい香りがする。どこがキツネだよ。どこがタヌキなんだ。あんな失礼なやつ、もう遊んでやらないからな。

「あらあら、どうしたの、今日は? 何かあったの?」

お姉ちゃんはそっと両手で、ぼくをだいてくれた。

ぼくはお姉ちゃんに顔を押しつけたまま、ずっといっしょにいたいと言った。でも、お姉ちゃんはぼくをだきながら、何も答えてくれなかった。

お姉ちゃんはぼくのことが好きじゃないのだろうか。心配になったぼくは、顔を上げてお姉ちゃんを見た。

お姉ちゃんは悲しそうな目で、ぼくをじっと見つめている。

ぼくはもう一度、お姉ちゃんとずっといっしょにいたいと言った。

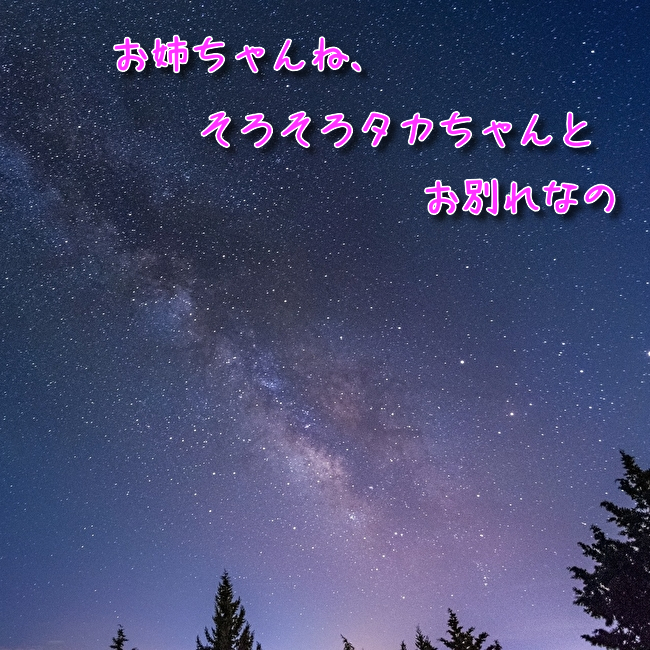

「ありがとう、タカちゃん。お姉ちゃん、そんな風に言ってもらえるなんて思ってもみなかった……。でも、ごめんね。お姉ちゃんね、そろそろタカちゃんとお別れなの」

「え?」

ぼくは何も言えなかった。ただ、涙が勝手にポロポロこぼれた。その涙を見られるのがはずかしくて、ぼくはまたお姉ちゃんに顔を押しつけた。

「だって、ロボット、どうすんだよ。お別れしたら見てもらえないじゃないか」

ごめんねと言いながら、お姉ちゃんはぼくをだき続けてくれた。でも、お姉ちゃんも泣いていたんだろう。頭の上で、ときどき鼻をすする音が聞こえていた。

始まったお盆

朝ごはんを食べながら、おじいちゃんがぼくに言った。

「孝志、明日からお盆だから精霊馬と、精霊牛を作っておいてくれんか」

「しょうりょう……うま? うし?」

ぼくが目をぱちくりさせると、おばあちゃんが説明してくれた。

「見たことないかい? キュウリとナスに割りばしをさして作るんだよ」

ぼくが首を横にふると、キュウリとナスに短く切った割りばしを、四本ずつさして足にするんだと、おばあちゃんは教えてくれた。

続けて、おじいちゃんが言った。

「キュウリが馬でな、ナスが牛だ。馬は亡くなった者がここへ来るときに使って、牛は帰るときに使うんだ」

「へぇ、そうなの。でも、なんで来るときが馬で、帰るときが牛なの?」

「そりゃあ、来るときは早く来て欲しいし、帰るときはゆっくりの方がいいだろ?」

「なるほど。そういうことか」

「じゃあ、作ってくれるか?」

うん――とうなずいたぼくに、キュウリは足の速い馬らしく、ナスはのんびりした牛らしく作ってくれと言って、おじいちゃんは仕事に出かけて行った。

キュウリとナスに割りばしをさすだけなのに、注文が多いなとぼくは思った。でも作り始めると、これが案外むずかしい。と言うか、ついついぼくがこだわってしまうんだ。おかげで、お姉ちゃんのことで悲しかった気持ちをおさえることができた。

まずは材料選びだけど、足の速い馬らしいキュウリは、太いのとか短いのとか、ピンとまっすぐなのはだめ。すっと気持ちよく伸びたもので、ちょっと曲がったやつがいい。その方が足が速い馬みたいだし、そり上がった両はしが頭としっぽみたいに見える。

へたがついた方が頭だから、それらしく見えるには、ただ曲がっていればいいというものじゃない。その曲がり具合が大切で、これを手ぬきするといい馬にならない。

ナスの方は、ずんぐり太ったやつがいい。その方が、のんびりした力強い牛みたいに見えるもの。でも、やっぱり太り方が大事だし、まっすぐのよりは少し曲がっているやつの方がいいと思う。

こちらもへたの方が頭だけど、ナスのへたも形がいろいろだから、牛の頭らしいのを選ばないといけないんだ。

材料を選んだら、こんどは足だ。割りばしを切って作るんだけど、足の速い馬は足も長くしないといけないし、のんびりした牛は短い足だ。

あんまり長くてもいけないし、短すぎてもだめなんだ。ちょうといい長さを考えるんだけど、どの部分にさすかも重要だ。前足と後ろ足の長さも変えないといけないし、でき上がりがかっこよくなくっちゃ、苦労して作った意味がない。これは思った以上に大変な仕事だった。

それでも何とかでき上がると、おばあちゃんは上出来だと言ってほめてくれた。

少ししたら、好男が仲間を連れてやって来た。またけんかをするつもりなのかと思ったら、みんなで遊ぼうと言うんだ。

いっしょにいるやつらは、こないだぼくがかみついてやったやつばかりで、ぼくと遊ぶことを喜んでるわけではないようだ。でも、ボスの好男の命令は絶対なのだろう。好男がぼくと遊ぶと決めたら、だれもそれに逆らえないみたいだった。

ぼくは好男を許したわけじゃない。だけど、こうして遊びにさそってくれたのは、ぼくへのおわびのつもりなんだろう。それで、ぼくはいっしょに遊んでやることにした。

初めは公園でカンけりだ。だれかが空きカンをけ飛ばすと、オニはそのカンを拾って来て元の場所に置く。その間に、みんなはどこかにかくれるんだ。

オニはかくれたやつを見つけると、空きカンの所にもどって、カンをふんづけ「○○見ぃつけた」って言うんだ。見つかったやつは空きカンの近くに座って、だれかが助けに来てくれるのを待たなくてはいけない。

オニがカンからはなれたすきに、かくれていたやつがそのカンをけ飛ばすと、つかまっていたやつらは逃げることができる。オニはけられたカンを拾ってもどし、また最初からやり直しだ。

おたがいの名前がわかっていなければ、この遊びはできない。ぼくは好男の仲間の名前を覚えないといけないし、向こうもぼくの名前を呼ぶことになる。そうして名前を呼び合っていると、初めのぎくしゃくした感じはなくなって、ぼくはすっかりみんなと仲間になっていた。

そのあとはみんなで好男の家へ行き、お昼にそうめんをごちそうになった。それから山へ行ったり川で遊んだりした。遊び終わったときはもう、辺りが暗くなり始めていた。

真っ暗になると、おじいちゃんたちの家がわからなくなるから、ぼくは急いで好男たちと別れた。みんな楽しかったみたいで、また遊ぼうと言ってくれたのがうれしかった。

家にもどると、おじいちゃんが帰っていた。おじいちゃんはぼくが作ったキュウリの馬とナスの牛をほめてくれた。

「たいしたもんだ。馬も牛もわしが作るより立派だな。孝志は何にでもこだわりがあるみたいだから、物作りの仕事が向いてるかもな」

おばあちゃんもいっしょになって言った。

「ほんとにね。タカちゃんを見てたら、タカちゃんのお父さんの子供のころを思い出しちゃうわ。タカちゃんのお父さんも、タカちゃんみたいに何にでもこだわってたんだよ」

お父さんに似ていると言われると、やっぱりうれしい。でも、そのお父さんが今ではこだわりの仕事ができなくなった。そのことを思うと悲しくなって、ぼくの目は自然と下を向いた。

「そうそう、お盆になったら、お父さんも来るんだよ。さっきね、電話があったの」

おばあちゃんが思い出したように言った。ぼくは思わず顔を上げた。

「いつ来るの? 明日?」

「お母さんのお見舞いとか退院の準備とかがあるから、明日は来られないんだって」

「お母さん、退院するの?」

「そうみたいだよ。だけど家に帰ってからも、しばらくは静かにしてないといけないんだって。それで、その間はお母さんに実家に帰ってもらうか、向こうのおばあちゃんに来てもらうのか相談するそうだよ。だからこっちに来るのは、しあさってになるみたいだね」

とうとうお母さんが退院するんだ。ぼくはとびはねそうになった。

でも、しあさって聞いて、おじいちゃんは顔をしかめた。

「しあさってと言えば、十五日じゃないか。だいじょうぶなのか?」

「もう、あれから何年も経ってるんだし、あの子も父親なんだから、だいじょうぶよ。それに、ゆりちゃんがもどって来るとは限らないしね」

おじいちゃんたちが何の話をしているのか、ぼくにはさっぱりわからなかった。ゆりちゃんってだれだろう?

おじいちゃんは何だか心配そうだったけど、ぼくに顔を向けるとにっこり笑った。

「とにかくよかったな、孝志。これでおまえも、もうすぐお兄ちゃんだ」

お兄ちゃんになると言われても、まだピンと来なかった。そうは言っても、ぼくには妹ができるわけだ。それにお母さんが家にもどれば、ぼくも家に帰れる。お父さんは仕事が大変だけど、それでもまた家族そろっての暮らしにもどれるんだ。

そう考えたとき、ぼくはお姉ちゃんのことを思い出した。お姉ちゃんはもうすぐいなくなってしまう。まるで、ぼくの家族と引きかえにお姉ちゃんがいなくなるみたいだ。

それなのにぼくは今日、お姉ちゃんの顔を見に行かないで、好男たちと一日中遊んでしまった。せっかくはずんだ気持ちが小さくしぼみ、ぼくの心は後悔でいっぱいになった。

お盆は十三日から十六日までの四日間だ。

初日の十三日は亡くなった人たちをお迎えする用意をして、夕方に門の前で迎え火をたく。亡くなった人たちこの迎え火を目印に訪ねて来るらしい。

十四日と十五日は亡くなった人たちといっしょにゆっくり過ごす。

十六日の夕方には門の前で送り火をたいて、亡くなった人たちを送り出す。これがお盆の過ごし方だそうだ。

大きな家では親戚がみんな集まって、にぎやかなお盆になるそうだけど、おじいちゃんの家はだれも来ないみたい。

何でも、おじいちゃんは元はここじゃない遠い所にいたそうで、仕事の関係でこっちに居ついたんだって。だから、ここに訪ねて来る親戚はいないらしい。でも今回はぼくがいるから、おじいちゃんもおばあちゃんも喜んでくれている。

仏壇の前には小さな台が置かれ、そこに位牌という小さなお墓みたいな、黒い板がのせられている。位牌にはごにょごにょとむずかしい漢字が書かれてあるけど、何て書いてあるのかはわからない。

位牌のそばには花や果物がそなえられ、昨日ぼくが作ったキュウリの馬とナスの牛もかざられている。自分で言うのも何だけど、なかなかいい出来ばえだと思う。

きれいなちょうちんもかざられて、いつもとちがうふんいきだ。

初日のこの日は迎え火をたく前に、お墓参りをするらしい。ぼくは初めての墓参りなので、少し緊張した。だけど、連れて行かれたお寺を見て、あれ?――と思った。それは、いつもお姉ちゃんと会っていたお寺だからだ。

どこかにお姉ちゃんがいるんじゃないかと思って、ぼくの胸は高鳴った。きょろきょろするぼくを見て、おじいちゃんたちは笑いながら庫裏へ向かった。まずは和尚さんたちへのあいさつだ。

おじいちゃんが玄関で声をかけた。

お姉ちゃんは外にはいなかったから、きっと家の中にいるはずだ。そう思ったぼくは、どきどきしながらだれかが出て来るのを待った。すると、すぐにお坊さんが現れた。お寺に遊びに来たときに、ときどき見かけたお坊さんだ。

おじいちゃんがお坊さんにぼくのことを紹介していると、今度はおばさんが現れた。この人は和尚さんの奥さんだと、おばあちゃんが教えてくれた。

ぼくがあいさつをして頭を下げると、おばさんは礼儀正しい子だとほめてくれた。それからおばさんは、お墓参りが終わったら、お茶を用意しておきますと言ってくれた。

玄関から外へ出るとき、ぼくはポケットの中の紙をにぎりしめながら、何度も和尚さん夫婦をふり返った。紙にはぼくの住所が書いてある。お姉ちゃんに手紙を書いてもらうつもりで、ずっとポケットに入れていたんだ。

だけど結局、お姉ちゃんは姿を見せてくれなかった。ぼくはポケットに手をつっこんだまま、おじいちゃんたちについて墓地に行った。

「これがうちの墓だ」

おじいちゃんが見せてくれたお墓を見て、ぼくはおどろいた。だって、それはお姉ちゃんと食べた、あの大福もちがそなえられていたお墓だったんだ。

あのときにはよく見なかったけど、墓石にはちゃんと東山家と書いてある。

「おばあちゃん、最近このお墓におそなえした?」

おばあちゃんにたずねると、したよ――とおばあちゃんは言った。

「こないだタカちゃんが食べた大福を買ったときにね、ここにもおそなえしたんだよ。二つそなえたんだけどさ、そこでお茶をよばれてから、もういっぺん見てみたらね、カラスだろうかねぇ。大福が一つ食べられてたんだよ。パックのふたをしてあったんだけどね」

「一つ? 一つだけ食べられたの?」

おばあちゃんはうなずくと、一つだけだと言った。パックの中には、豆入りの大福もちと、ヨモギの大福もちが入っていたそうで、豆入りの方が食べられたらしい。

「おもちの中の豆が欲しかったんだろうかねぇ。それでしょうがないから、また新しいパックのをおそなえしたんだよ」

どういうこと? あのとき、大福は二つあった。それをぼくとお姉ちゃんとで食べたんだ。

ぼくは頭が混乱した。でも、すぐになぞは解けた。ぼくたちが食べたのは、おばあちゃんが交換した新しい大福だったんだ。

「なあんだ。そうだったのか」

「なあんだって、何の話だい?」

おばあちゃんが変な顔をしたので、ぼくはあわてて、何でもないと言った。だって、せっかく新しいのをおそなえしたのに、それをまたぼくたちが食べちゃったなんて言えないもの。

墓石の横を見ると、だれかの名前と年齢が刻まれている。

『東山百合子 享年十五才』

(えっと、ひがしやま……何て読むんだろう? さっきおばあちゃんが、ゆりちゃんって言ったのは、この人のことかな。名前の下の字も読めないけど、たぶん亡くなった歳なんだろうな。十五才か……。お父さんが子供のころに亡くなったお姉ちゃんっていうのは、きっとこの人だな。でも、本当に若いときに死んじゃったんだ。かわいそうに……)

ぼくが刻まれた名前を見つめていると、おばあちゃんが言った。

「このお墓はね、あたしたちの娘のお墓なんだよ。百合子っていうんだけどね、中学校三年生のときに病気で亡くなったんだよ」

やっぱり、ゆりこって人のお墓なんだ。納得したけど、墓石に刻まれた名前がこの人だけなのはどうしてだろう。他の石にはたくさん名前が刻んであるのに。

「東山家って書いてあるけど、お墓に入っているのは、この人だけなの?」

ぼくの疑問には、おじいちゃんが答えてくれた。

「うちは分家だからな。本家が近けりゃそっちの墓に入れてもらうんだが、そうもいかんからな。それで新しく墓を建てたんだよ。まさか娘の墓を建てることになるとは思いもしなかったが、わしらが死んだときにはここに入るから、東山家の墓と書いてあるんだ」

おばあちゃんが続けて言った。

「だからね、あたしたちがお盆で迎えるのは、ご先祖さまじゃなくて、娘の百合子なんだよ。でも、本当にもどって来るのかわかんないけど……」

おじいちゃんがしかるように、おばあちゃんに声をかけた。それでおばあちゃんは口をつぐんだ。だけど、さっきのおばあちゃんの言葉は、そういう意味だったのかとぼくは思った。

おじいちゃんたちがお墓に手を合わせたので、ぼくも手を合わせた。

そのとき、ふとお姉ちゃんが近くにいるような気がしたぼくは、後ろをふりかえった。でもお姉ちゃんの姿はどこにもなかった。それでも何でかわかんないけど、ぼくにはお姉ちゃんが泣いているみたいに思えた。

もしかしたら、お姉ちゃんは行ってしまうんだろうか。ぼくは不安になった。

一昨日、お姉ちゃんはぼくに、もうすぐ遠い所へ行くと言った。そこがどこなのかは、お姉ちゃんもよく知らないらしい。だから、新しい住所も教えてもらえなかった。

ひょっとしてお嫁に行くのとたずねると、そうじゃないとお姉ちゃんは笑った。でもすぐにさびしそうな顔になって、ぼくが造ったロボットを見たかったと言った。そして、ほんとはもっとぼくのそばにいたかったと、お姉ちゃんは泣いた。

だから、本当は昨日もお姉ちゃんに会うつもりだった。それなのに、ぼくは好男たちと遊んでしまった。少しだけと思ってたのに、結局は日が暮れるまで遊んじゃったんだ。

ぼくはおじいちゃんたちを残してそこら辺を走りまわり、お姉ちゃんを探した。でも、お姉ちゃんはどこにもいなかった。

何をしているのかと、おじいちゃんたちに聞かれたけど、ちょっとねとしか言えなかった。

墓地を出ると、ぼくたちは和尚さんたちの所へもどった。

和尚さんはぼくたちを大きなコタツみたいな机の所に座らせた。ぼくは和尚さんと向かい合う形で、おじいちゃんとおばあちゃんの間に座った。

きちんと正座をしながら、ぼくはちらりちらりとあちこちに目をやった。どこかからお姉ちゃんが顔をのぞかせるんじゃないかと期待していた。

少しすると、おばさんがお茶とお菓子を運んで来てくれた。だけど、お姉ちゃんは姿を見せなかった。ぼくがここに来てるってわからないのかもしれない。でも、だとしたら墓地で感じたのは何だったんだろう? ぼくはお姉ちゃんが泣いてるように感じたんだ。

ぼくの家の事情を聞いた和尚さんたちは、しきりにぼくをはげましてくれた。でも、ぼくはお姉ちゃんが気になって、和尚さんたちの話は上の空で聞いていた。

そのうちがまんができなくなって、ぼくは和尚さんたちにたずねてみた。

「あの、お姉ちゃんはどこにいるんですか?」

「お姉ちゃん?」

和尚さんとおばさんは、たがいの顔を見た。

「お姉ちゃんって、だれのことかな?」

「ここのお姉ちゃんです。ここのお世話になっているお姉ちゃんです」

和尚さんともう一度顔を見交わしてから、おばさんが言った。

「あのね、孝志くん。おばさんたちには子供がいないし、ここで暮らしているのはあたしたちだけなのよ。そりゃあ、必要があれば人を泊めたりお世話をしたりすることはあるけどね。でも、今はここでお世話をする人はだれもいないわ」

おばさんに続いて、和尚さんがぼくにたずねた。

「そのお姉ちゃんという人が、この寺の世話になってると言ったのかな?」

ぼくはうなずいた。でもすぐに、ちがいますと訂正した。

何だか話がちがうというか、様子がおかしい。よけいなことを言わない方がいいと思ったぼくは、自分のかんちがいだったことにした。

「ここで知り合ったから、ぼくが勝手にここのお世話になってる人だって思ったんです」

「そうか。それなら安心したよ」

和尚さんたちは納得した様子だった。でも、おばあちゃんは気になったみたいだった。

「タカちゃん、あんた、このお寺にはいつ来たの?」

「いつって……、こっちへ来て間もなくだよ」

おばあちゃんは不安げにおじいちゃんを見たあと、またぼくにたずねた。

「そのお姉ちゃんって、いくつぐらいの人なんだい?」

「わかんない。中学生みたいだけど……」

「お姉ちゃん、どんなかっこうだった?」

「あのね、髪の毛を後ろで右と左に分けてしばってたよ」

「髪を編んでたんだね?」

「編む? そう、編んでたの」

ぼくは両手を自分の頭の後ろにまわして、お姉ちゃんの髪をまねて見せた。

「こんな感じで、これぐらいの長さだったかな。それから、白い半そでの服を着て、緑のスカートをはいてたよ」

おばあちゃんはおどろいた様子で、またおじいちゃんを見た。おじいちゃんもおどろいたみたいだけど、何だかこわい顔をしている。

「あんた、もしかして……」

「まさか、そんなこと……」

今度はおじいちゃんが、ぼくに顔を近づけて聞いた。

「孝志、そのお姉ちゃん、名前は何て言うんだ?」

「名前? 名前は聞いてないや」

そうだ。名前を聞いておかないと、お姉ちゃんから手紙をもらっても、だれだかわからなくなってしまう。お姉ちゃんに会ったら、まず名前を聞かなくっちゃ。

そうか――と言ったおじいちゃんは、こわい顔のままだ。

「そのお姉ちゃんには、タカちゃんの方から声をかけたのかい?」

またおばあちゃんが聞くので、お姉ちゃんの方から声をかけてきたとぼくは言った。

「前に来たときに遊んでもらったみたいでさ。ぼくのこと、タカちゃんって呼んだんだ。ぼくはお姉ちゃんのこと覚えてなかったんだけど、適当にしゃべってるうちに親しくなったの」

おばあちゃんは大きく目を開けて、半分開いた口をぱくぱくと動かした。でも、声は出ないまま、おじいちゃんの顔を見た。

おじいちゃんは、さっきよりこわい顔って言うか、何だかおびえてるみたいな顔だ。

何かいけないことを言ってしまったのかと、ぼくはうろたえた。

「和尚、これは――」

おじいちゃんたちに顔を向けられた和尚さんは、やっぱり困ったようなこわい顔をしていた。

「どうしたの? ぼく、何かいけないことしたの?」

心配になったぼくが、みんなに声をかけると、おじいちゃんが言った。

「孝志、もうそのお姉ちゃんとは会ってはならんぞ」

「え? どうして? どうして会っちゃだめなの?」

意味がわからないぼくに、今度はおばあちゃんが言った。

「今は説明してあげられないけど、とにかくお姉ちゃんに会うのはよしなさい。悪いことは言わないから。これはタカちゃんのためなんだよ」

「ちょっと、二人とも何言ってるの? お姉ちゃんが何をしたって言うの? お姉ちゃんのこと何も知らないのに、なんでそんなひどいことを言うの?」

ぼくの抗議に、おじいちゃんたちはだまったままだった。

ぼくはここではよそ者だし、おじいちゃんたちのお世話になっている。だから、おじいちゃんたちの言うことには、従わなくてはならないけど、こんなむちゃくちゃな話になんか従えない。

ぼくは立ち上がると、おじいちゃんたちに言った。

「お姉ちゃんはぼくに優しくしてくれたし、いっしょに遊んでくれたよ。ぼくの家のことなんか何も聞かないのに、ぼくのこと、ほんとに大事に思ってくれたんだ。それなのに、なんでお姉ちゃんに会ったらいけないの?」

おばあちゃんが何かを言おうとした。でも、おじいちゃんに目で止められて、開けようとした口を閉じた。

「お姉ちゃんね、もうすぐ遠い所へ行ってしまうんだって。でもほんとはね、もっとぼくといっしょにいたいって言ってくれたんだよ」

しゃべってから、ぼくは泣きそうになった。だって、おじいちゃんもおばあちゃんも、さっきよりおどろいた顔で、絶対にだめだって言うんだもの。

おじいちゃんたちが子供の気持ちがわからないってことは、お母さんから聞かされていた。だけど、まさかこんなにわけがわからない人たちだとは思わなかった。

腹が立ったぼくは、二人に言ってやった。

「おじいちゃんもおばあちゃんも、お姉ちゃんのこと、そんなに悪く言うんだったら、もういいよ! ぼく、お姉ちゃんといっしょに行くから!」

「いかん! いっしょに行ってはならん!」

おじいちゃんがどなるみたいに言った。でも、ぼくは聞くつもりはなかった。

ぼくが部屋を飛び出すと、おじいちゃんたちも追いかけて来た。

はだしのまま外へ出たぼくは、お姉ちゃんを呼びながら、あちこちを逃げまわった。だけど、お姉ちゃんは姿を見せてくれなかった。どこかにいるような気がしたけど、それでもお姉ちゃんは出て来てくれなかった。

さよなら、お姉ちゃん

お寺を出てから、おじいちゃんたちはずっとだまったままだ。

ぼくはおじいちゃんとおばあちゃんに、はさまれて歩いていた。逃げようと思ったら逃げられるけど、お姉ちゃんが見つからなかったから逃げるのはあきらめた。だけどそのうちに、またぬけ出すつもりだった。

家に戻ると、おばあちゃんはぼくに優しい声をかけた。だけど、ぼくは返事をしなかった。おじいちゃんたちがお姉ちゃんに対する態度を改めない限り、ぼくはしゃべるつもりがない。それがせめてもの、おじいちゃんたちへの抵抗だ。

夕方になったけど、たくはずだった迎え火はたかれないままだった。そのころにさっきの和尚さんが訪ねて来て、位牌の前でお経を唱えた。

お経を唱え終わった和尚さんは、お姉ちゃんには会えたかなと、ぼくにたずねた。いいえと答えると、和尚さんはそうかと言い、おじいちゃんたちと小声で何かを話した。

夜になると、おじいちゃんはお父さんに電話をした。

聞こえないふりをして聞いていると、早くぼくを迎えに来るようにと、おじいちゃんは強い口調でしゃべっていた。だけどお父さんは予定が変わって、来るのが一日おくれるらしかった。おじいちゃんはおこって電話を切った。

おじいちゃんは、ぼくがきらいになったみたいに見えた。だけど、ぼくは平気だった。こんな家、こっちの方から出て行ってやるんだ。一人ぼっちでも自分の家がいいし、できることならお姉ちゃんといっしょにいたい。

次の日になると、ぼくはおじいちゃんたちの目をぬすんで外へ飛び出した。そのままお寺に行くと、和尚さんがスクーターに乗って現れた。

あわてて近くの木のかげにかくれ、和尚さんが行ってしまうのを確かめると、ぼくはお寺の境内に入った。それから小声でお姉ちゃんを呼びながら探した。

本堂の裏へまわろうとして、本堂の角を曲がると、そこにお姉ちゃんが立っていた。

お姉ちゃんはいつもと同じ白い服と緑のスカートだ。

ぼくがだまってお姉ちゃんにだきつくと、お姉ちゃんもぼくをだいてくれた。

「タカちゃん、また会いに来てくれたんだね。ありがとう」

「ぼく、昨日もここに来たんだよ。でも、お姉ちゃん、昨日はいなかったんだね」

「ごめんね。いたんだけど、出られなかったの」

「どうして?」

「どうしてって……」

お姉ちゃんは口ごもった。お姉ちゃんは自分がおじいちゃんたちに、きらわれていることを知っているんだろう。

自分の家にもいられないお姉ちゃんに、あんな態度を見せたおじいちゃんたちに、ぼくは腹を立てていた。きっとおじいちゃんたちは、お姉ちゃんの親からお姉ちゃんの話を聞いていて、お姉ちゃんをひどい不良だって信じているにちがいない。

「お姉ちゃん、ぼくはずっとお姉ちゃんの味方だからね」

「あたしの味方?」

「そうだよ。ぼく、もう家に帰らないで、お姉ちゃんといっしょにいるよ」

「だめよ、そんなことしたら。みんな、心配するでしょ?」

「心配なんかするもんか。ぼく、決めたんだ。お姉ちゃんといっしょにいる」

「うれしいけど、それはだめよ。言ったでしょ? あたし、遠い所へ行くんだよ」

「ぼくもそこへ行く。いっしょに行くよ」

だめだってば!――お姉ちゃんは初めておこったような顔を見せた。

「タカちゃん、お姉ちゃんと約束したでしょ? ロボットの夢をかなえるって」

「それはそうだけど……。お姉ちゃんが行く所で造るよ」

「だめよ。あっちでは、そんなことはできないの」

「あっちって?」

「だから……、あっちはあっちよ。タカちゃんが行くようなとこじゃないの」

「どんなとこか、お姉ちゃん、知ってるの?」

お姉ちゃんはだまっていた。どうしてもぼくを連れて行くつもりはないらしい。急に気持ちがしぼんだぼくは、下を向いて言った。

「お姉ちゃんが行くの、いつ?」

「あさって」

あさってには、お姉ちゃんがいなくなる。ぼくの目から涙がこぼれた。

お父さんが来るのもあさってだ。おじいちゃんの剣幕だと、お父さんはあさってのうちに、ぼくを家へ連れて帰るだろう。

「あさってだと、ぼく、お姉ちゃんとお別れができないよ」

「いいのよ、そんなこと」

「だって……」

ポケットに入れた紙のことを思い出したぼくは、その紙をお姉ちゃんに手わたした。

「これ、ぼくの家の住所。向こうへ行ったら、手紙を書いてね」

お姉ちゃんは、じっとぼくの住所を見ていた。

「タカちゃん、ここに住んでるのか。今はどうして、こっちにいるの?」

「ぼくのお父さんがね、仕事をクビになって、それから、お母さんのお腹に赤ちゃんがいてね。それで入院したから、おじいちゃんたちのお世話になりに来たんだ」

お姉ちゃんはちょっとの間、ぼくのことを見つめると、ぼくの名前を聞いた。

「東山孝志だよ。お姉ちゃん、知ってたんじゃないの?」

「確かめただけよ。だってさ、この紙には住所しか書いてないじゃない」

あ、そうか――とぼくは自分のまぬけさがはずかしくなった。それで、どんな漢字で書くのかをお姉ちゃんに説明した。

「なるほど、わかったわ。ついでに聞くけどさ、タカちゃんのお父さんの名前は何て言うの?」

「お父さんは東山孝典で、お母さんは志津子って言うの。ぼくの名前は二人の名前から一文字ずつもらったんだ」

「へぇ、そうなんだ。なるほど、そうだったのか」

お姉ちゃんは納得したように大きくうなずくと、にっこりとほほえんだ。

「タカちゃん、お父さんに似てるんでしょ?」

「うん、よく言われる。おじいちゃんもおばあちゃんも、子供のころのお父さんにそっくりだって言ってた」

「そうでしょうねぇ」

「何が?」

何でもないわよと、お姉ちゃんは笑って話を変えた。

「それで、お父さんの仕事は見つかったの?」

「うん。おじいちゃんと同じ建設現場の仕事なんだ。前はロボットを造るって言ってたのに、もうできなくなっちゃった」

「タカちゃんのお父さん、タカちゃんと同じでロボットが好きだったんだね」

「うん。でも、もうだめなんだ」

「だめよ、あきらめちゃ。タカちゃんだってロボット造るんでしょ? だったら、お父さんと二人で造ればいいのよ。どう? いい考えでしょ?」

お姉ちゃんはにこにこしてる。お姉ちゃんに言われたら、何でもできそうな気がしてきた。そうだよ。大人になったら、お父さんといっしょにロボットを造ればいいんだ。

「ぼく、お父さんといっしょにロボット造る! 絶対に造るからね!」

「そうそう、その意気よ。その元気で、お父さんやお母さんをはげましてあげなさいね。それと、生まれて来る赤ちゃん、大事にしてあげてね。赤ちゃんってかわいいのよ」

うなずくぼくの頭を、お姉ちゃんはなでてくれた。そのとき――

「やっぱり、ここへ来とったのか!」

突然聞こえたおじいちゃんの声に、ぼくはびっくりしてふり返った。そこには肩で息をするおじいちゃんと、おばあちゃんが立っていた。

「百合子に呼ばれたのか?」

「ゆりこ? ゆりこってだれ? お姉ちゃんのこと?」

ぼくの質問に二人は答えてくれなかった。代わりにおばあちゃんが辺りに顔を向けながら、百合ちゃん!――とさけんだ。

「百合ちゃん、この子はね、あんたの弟じゃないんだよ。だから、連れて行っちゃだめ!」

「ちょっと、何言ってんの? やめてよ!」

ぼくはおこりながら、後ろをふり返った。だけど、もうそこにはお姉ちゃんはいなかった。腹が立ったぼくは、おじいちゃんたちに文句を言った。

「なんで、そんなにお姉ちゃんのことをいやがるの? お姉ちゃん、何も悪いことしてないのに、なんで、そんな風に言うの?」

おじいちゃんは両手を、ぼくの肩にのせて言った。

「孝志、おまえに本当のことを教えてやろう。おまえが言うお姉ちゃんはな、おまえの死んだおばさんなんだ。あの墓は、そのお姉ちゃんの墓なんだ」

おばあちゃんも、おじいちゃんのとなりで言った。

「あの子が死んだとき、あの子はあんたのお父さんも、あの世へ連れて行こうとしたんだよ。だから、あたしたちはお祓いをして、あんたのお父さんを町の親戚に預けたの。それであの子もあきらめて成仏したって思ってたのに、今度はあんたを連れて行くつもりなんだよ」

ぼくはおじいちゃんの手をふりのけると、ちょっと待ってよと言った。

「お姉ちゃんが、ぼくのおばさんの幽霊だって言うの? 証拠は?」

「お前には会った記憶がないのに、向こうはお前のことをタカちゃんって呼んだろ? それはあの子がお前を、子供のころのお前のお父さんと、かんちがいしとるってことだ。あの子はお前のお父さんのことを、タカちゃんって呼んどったんだよ」

おじいちゃんの言葉は、ぼくを強くゆさぶった。

「あんたがいうお姉ちゃんのかっこうだけど、髪がお下げで、白い服に緑のスカートだったんだろ? あの子も同じお下げの髪で、白い服と緑のスカートはあの子のお気に入りだったんだよ。だから、あの子が棺に入るときに、あたしがあの子に着せてやったんだ」

おばあちゃんの言葉に、ぼくは鳥肌が立った。

「そ、そんなの、うそだ!」

ぼくはうろたえていた。おじいちゃんたちの言うことが本当のように思えたからだ。

好男にはお姉ちゃんの姿が見えていなかった。それに、お姉ちゃんは突然現れたり消えたりする。今だってそうだ。お姉ちゃんは急にいなくなった。お姉ちゃんが幽霊だと言われれば、そんな気がしてしまう。

だけど、ぼくが知ってるお姉ちゃんは生きている人間みたいだった。いや、絶対に人間だ。

ぼくをだいてくれたお姉ちゃんは、やわらかくていいにおいがした。ぼく、ちゃんとお姉ちゃんにさわったし、いっしょに遊んだんだ。

お姉ちゃんはぼくに優しくて、ぼくのことを思って泣いてくれた。ぼくがいっしょに行くって言っても、みんなが心配するからだめって言ったし、ロボットの夢をかなえて欲しいって言ってくれた。そんなお姉ちゃんが幽霊なわけない。お姉ちゃんがぼくをあの世へ連れて行くなんて、むちゃくちゃだ。

それでもぼくの頭の中から、おじいちゃんたちに言われたことがはなれない。お姉ちゃんは幽霊なのか人間なのか、混乱したぼくにはわからなかった。

次の日、ぼくはずっと家にいた。閉じ込められていたわけじゃない。自分で家の外に出なかっただけだ。自分に何が起こっているのかわからなくて、何も考えられなかった。

お姉ちゃんのことが気にはなったけど、お姉ちゃんが幽霊かどうか確かめることになるのがいやだった。それに、もし本当に幽霊だったら、やっぱりちょとこわい気がした。

夜になると、お母さんから電話が来た。お盆が明けたら退院するそうで、実家のおばあちゃんに来てもらうことになったって。つまり、ぼくがお父さんと帰るのは決定的ということだ。

お母さんに心配かけちゃいけないし、お母さんの退院はうれしいことだ。だけど、ぼくはお姉ちゃんのことで頭がいっぱいで、何をしゃべったのかも覚えていない。

お盆の最後の日も、ぼくは家にいた。

この日は、お姉ちゃんが遠い所へ行くって言ってた日だった。そして、お父さんがぼくを迎えに来る日でもあった。

ぼくはお姉ちゃんが言ってたことを、何度も思い出して考えていた。

――あたしもね、家に帰れないから、ここのお世話になってるのよ。

どうしてお姉ちゃんが家に帰れなかったのか。

おじいちゃんたちは、お姉ちゃんが悪霊になったと思ってお祓いをした。つまり、お姉ちゃんを家から追い出したんだ。だから、お姉ちゃんは家に帰れなくなったんだ。

だけど、ほんとはお祓いのせいじゃなくて、おじいちゃんたちがお姉ちゃんを悪霊だって決めつけたから、お姉ちゃんは家に帰れなくなったのかもしれない。だって悪霊じゃないお姉ちゃんをお祓いできるわけがないもの。

――タカちゃんにも忘れられたのかって思って、ほんとに悲しかったんだから。

おじいちゃんたちは、お祓いでお姉ちゃんを無理やり成仏させたって信じてたにちがいない。だから、お姉ちゃんがお盆に戻って来るなんて思ってなかったんだ。それに、お姉ちゃんがまだ悪霊のままかもしれないって疑ってたかもしれない。そんなだからお姉ちゃんは近づけないし、お姉ちゃんがそばにいたって二人とも気がつかないんだ。

お姉ちゃんがぼくをお父さんとかんちがいしたのなら、きっとお父さんもこれまでお姉ちゃんに顔を見せていないんだ。見せてたら、お姉ちゃんがぼくをお父さんとまちがえたりしなかったはずだもの。

お父さんは家を出てしまったし、自分のせいでお姉ちゃんを死なせてしまったって、ずっと悔やんでる。こっちへ来たってお墓参りに行かないのは、お姉ちゃんに会うのがこわかったんだ。だからお姉ちゃんは、お父さんがどうなったのかがわからないまま、あのお寺にいたんだ。だれにも気づいてもらえないまま、ずっとあのお寺にいたんだ。

それを、ぼくだけが気づいてあげられた。お父さんとまちがえたのだとしても、やっと気づいてもらえたって、お姉ちゃんは喜んだんだ。

――生きて夢をかなえるって、すばらしいことなんだから。

お姉ちゃんだって夢があっただろうし、生きてその夢をかなえたかったはずだ。あのときお姉ちゃんは、どんな気持ちでぼくをはげましてくれたんだろう。きっとお姉ちゃん、自分の分も、お父さんに夢をかなえて欲しかったんだろうな。だって、お姉ちゃん、もうそんなことができないんだもの。

ぼくはいつの間にか泣いていた。

ぼくはお姉ちゃんが、亡くなったお父さんのお姉ちゃんだってことを受け入れていた。そう、お姉ちゃんはぼくのおばさんの幽霊なんだ。だけどぼくにとって、お姉ちゃんはお姉ちゃんだ。ぼくの大切なお姉ちゃんなんだ。

それなのに、そのぼくまでもがお姉ちゃんに会いに行かなくなったから、お姉ちゃん、きっと泣いてる。

ぼく、あんなにお姉ちゃんに優しくしてもらったのに、お姉ちゃん、ごめんね。

気がついたら、ぼくは家を飛び出し、お寺に向かって走っていた。

お姉ちゃんは今日でいなくなる。お姉ちゃんに会えるのは今しかない。お姉ちゃん、お姉ちゃん! 今行くから待っててね。ぼく、お姉ちゃんに会いに行くからね。

ぼくは走りながら、どうしてお姉ちゃんがいなくなるのかがわかった気がした。お姉ちゃんはぼくに会ったことで、やっと成仏できるようになったんだ。

だれにも気づいてもらえなくて、みんなから忘れられたって思ってたお姉ちゃんは、どうしていいかわからなくて、あそこから動けなくなってたんだ。それをぼくが気づいてあげたから、お姉ちゃんは動けるようになったんだ。だから、お盆に向こうから来た人たちといっしょに、向こうへ行ってしまうんだ。きっと、そうだ。

お寺の門をくぐって境内に飛びこんだぼくは、お姉ちゃんを呼びながら、辺りを走りまわった。お墓参りに来てた人もいたし、和尚さんたちもおどろいた様子で顔を出した。だけど、ぼくはかまわずにお姉ちゃんを呼びながら走り続けた。

最後には和尚さん夫婦につかまって、どうしたのかと聞かれた。ぼくは和尚さんたちには返事をしないで、どこかにいるはずのお姉ちゃんに泣きながら謝った。

「お姉ちゃん、ごめんね! ぼく、お姉ちゃんの味方だって言ったのに、お姉ちゃんに会いに来なかった。今日でお別れなのに、お姉ちゃんに会わなかった。だけど、お姉ちゃんはお姉ちゃんだ。ぼくの大切なお姉ちゃんなんだ。ぼく、ぼく……、ぼく、お姉ちゃんが大好きだ! お姉ちゃんが向こうに行っても、ぼく、お姉ちゃんのこと忘れないよ! 絶対に忘れない! お姉ちゃんと約束したとおり、お父さんといっしょにロボットを造るからね。だから、だから……、そのときはお姉ちゃん、ぼくとお父さんに会いに来てね!」

お姉ちゃんは姿を見せてくれなかった。ぼくは和尚さんたちになぐさめられて、一人でまたおじいちゃんの家にもどった。

しょんぼりしているうちに日が暮れていた。外では虫たちがにぎやかに鳴いている。

玄関のベルが鳴った。ぼくは玄関へ走ると、ドアを開けた。そこには、つかれた様子のお父さんが立っていた。お父さん!――とさけびながら、ぼくはお父さんにだきついた。

「どうした、孝志。何かあったのか?」

お父さんは心配そうにしながら、ぼくを家の中へ入れた。

ぼくは玄関の中に立ったまま、お父さんにお姉ちゃんのことを話した。出て来たおじいちゃんたちも後ろで聞いてたけど、かまわないで全部しゃべった。

「お姉ちゃんがぼくに言ったことはね、ほんとはお父さんに言いたかったことなの。お姉ちゃん、ずっとお父さんのことを心配してたんだよ。だけどね、おじいちゃんたちにお祓いされて追い出されて、どこにも行けないからずっとお寺にいたんだ。そこでぼくをお父さんとまちがえて、ぼくにずっと優しくしてくれたんだよ。それなのに、おじいちゃんたち、お姉ちゃんを悪霊みたいに言うんだ」

あとは言葉にならなくて、ぼくはわあわあ泣いた。お父さんはぼくをだきながら、お姉ちゃんの話を伝えてくれてありがとうと言ってくれた。

おじいちゃんとおばあちゃんも、だまったままうなだれて泣いていた。その姿を見て、ぼくはおじいちゃんたちも、ぼくからお姉ちゃんのことを聞いて、びっくりしただけなんだとわかった。

おじいちゃんたちだって、本当はお姉ちゃんが亡くなったことは悲しいし、できれば生き返って欲しいと思ってた。ただ、お父さんが死にそうになったから、お姉ちゃんが連れて行こうとしていると思いちがいをしてしまったんだ。

ほんとは二人とも、自分の娘を悪霊だなんて思いたくないよ。お祓いなんかしたいわけがない。今度のことだって、ぼくがあの世へ連れて行かれるって本気で心配したから、ぼくを守ろうとしてくれただけなんだ。

「ごめんよ、百合ちゃん。あんたのこと、わかってやれなくてごめんよ」

おばあちゃんが泣きながら、ひとりごとのようにつぶやいた。おじいちゃんも同じように泣きながら、わしらが悪かったとお姉ちゃんに謝った。

「あんないかさま祈祷師を信じたわしらがまちがっとった。あんなに孝典のことを大事にしとったお前が、孝典を連れて行くわけがないのに……」

目に涙をうかべたお父さんは、とにかく中へ入ろうと、ぼくに言った。それで、ぼくたちは仏壇がある部屋へ行った。

仏壇の前にはお盆のために用意した台があり、ぼくが作ったキュウリの馬とナスの牛がかざられている。ぼくたちは、その台のそばに集まって座った。

そのときぼくは、はっとなった。近くの窓の所に、お姉ちゃんがいるような気がしたんだ。そこにお姉ちゃんが立っていて、ぼくたちのことを見つめているみたい。

「お姉ちゃんが、そこにいるよ」

見えないけど、ぼくはお姉ちゃんがいる窓の辺りを指差した。

おじいちゃんたちは窓の方を向くと、見えないお姉ちゃんに声をかけ、何度も謝り続けた。

お父さんは泣きながら、ごめんよ、お姉ちゃん――と言った。

「ぼくは自分のせいで、お姉ちゃんを死なせてしまったって思って、それでぼくもお姉ちゃんのあとを追いかけて死ぬつもりだったんだ」

おばあちゃんがおどろいた顔でお父さんを見た。おばあちゃんは、ようやく自分がしゃべったことの意味を理解したみたいだった。

「ぼくは、お姉ちゃんに悪いことをしてしまったって、ずっと悔やみ続けてたんだ。だけど、ぼくはそんな自分のことばかり考えて、お姉ちゃんの気持ちなんかわかろうとしていなかったんだね。だから、今の今までお姉ちゃんがいてくれたこと、ちっとも気がつかなかったんだ……。ごめんよ、お姉ちゃん……。ごめんよ」

お姉ちゃんの声は聞こえなかった。でも、お姉ちゃんが泣きながら喜んでいるのが、ぼくにはわかった。だって部屋の中いっぱいに、お姉ちゃんの気持ちが広がっていたから。

それはお父さんや、おじいちゃんたちもわかったようで、みんなが泣いていた。

(タカちゃん、ありがとう。さよなら)

頭の中で、お姉ちゃんの声が聞こえた。

「お姉ちゃん!」

ぼくがさけぶと、おじいちゃんたちもお姉ちゃんを呼んだ。

一瞬だけ、大きな牛の背に横向きに座ったお姉ちゃんの姿が見えた。それはお父さんたちにも見えたみたいで、だれもがお姉ちゃんに向かって手を上げながら、お姉ちゃんを呼んだ。

だけど、お姉ちゃんがいた窓には、もうお姉ちゃんはいなかった。

ぼくは窓にかけ寄った。

夕やみに包まれた窓の外では、秋の虫がにぎやかに鳴いている。その中をお姉ちゃんを乗せた牛が、ゆっくりゆっくり歩いて行く。

「お姉ちゃん、さようなら!」

ぼくがさけぶと、後ろでお父さんたちも口々にお姉ちゃんに別れを告げた。

お姉ちゃんを乗せた牛は次第に宙にうかび、空に向かって空中を歩いた。

牛が向かう先にあるのは、きれいな天の川だ。それはぼくが初めて見た、息をのむほど美しい星空だった。お姉ちゃんが行くところは、あんなにきれいな所なのかとぼくは少し安心した。

やがてお姉ちゃんと牛は、天の川と重なるようにして見えなくなった。

後ろでお父さんたちが泣いていたけど、ぼくはもう泣かなかった。だって、お姉ちゃんと約束したんだもの。お父さんといっしょにロボットを造ってお姉ちゃんに見せるんだ。それに、生まれて来る妹も大事にするよ。

「お姉ちゃん、元気でね」

ぼくは天の川に向かって、そうささやいた。

辺りでは秋の虫たちが、何事もなかったかのように鳴き続けていた。静けさを取りもどした星空も、優しくぼくたちにまたたいてる。

でもぼくの心には、お姉ちゃんの香りが残っている。その香りを確かめながら、ぼくはもう一度お姉ちゃんにささやいた。

「ありがとう、お姉ちゃん」

(おしまい)