風船たちの神さま 目次

風船たちの神さま

気がつけば、わたしは赤い風船がいっぱい浮かんでいる所にいた。

ここはどこだろうと思うこともなく、わたしは自分に向かって飛んで来る風船たちを、じっと眺めていた。

風船と言っても、よくある端っこに紐を結びつけたような風船ではない。縛ったような所はどこにもない、まん丸の風船だ。風船と言うよりは、大きなゴム鞠と言った方がいいかもしれない。

だけど、わたしにぶつかったときの感触は、やっぱりゴム鞠と言うより風船かな。大きさは両腕で抱えるほどあって、結構大きいけど、すごく柔らかくて、当たっても全然痛くない。あんまり柔らかくて、ぶつかった勢いでぺちゃりと平たくなって、わたしの体に張りつくみたいになる。

ここには強い風があり、風船たちは風に吹かれるだけでも、丸い座布団みたいにへしゃげてしまう。その風は何故か一定のリズムで吹いていて、風船たちは風が吹くたびに座布団に変身しながら前に進んでいる。

そんな風船たちが遥か上空から地面近くまで、ひしめきあって浮かんでいる。まるで野鳥の大群の中に入り込んでしまったみたいだ。

人はいないし、生き物らしきものもいない。白っぽい薄緑色の地面は、どこまでも真っ平らだ。草木は生えていないし石ころも落ちていない。

上を見上げると、風船たちの隙間から見える空も、地面と同じような薄緑色だ。

太陽は見当たらないけど、曇り空のような明るさはある。あの薄緑色に見えるのは、たぶん空いっぱいに広がった雲で、太陽はその向こうに隠れているのだろう。

音は何も聞こえない。ただ風が吹くたびに、小さなビリビリするような振動が伝わってくる。この振動が体に伝わるたびに、何故かはわからないけど、わたしの胸の中は物悲しさでいっぱいになる。

だけど風船がわたしにぶつかると、わたしの中に爽やかな力が湧き起こる。風に物悲しくさせられたわたしに、風船が元気を注入してくれているみたいだ。

いったいここはどこなのか。この風船たちの正体は何なのか。何もわからないけど、元気をくれる風船たちは、わたしの味方にちがいない。こんなに数え切れないほどの風船たちが、わたしの味方だと思うと、それだけで胸がいっぱいになってしまう。

よく見ると赤い風船たちの間に、小さな黄色い手毬みたいなのが交じってる。赤い風船と比べると数は少ないようだ。

見た目は丸っこいけど、近くに飛んで来た手毬を観察すると、表面が金平糖みたいにぼこぼこしている。

硬いのか柔らかいのかは触ってみないとわからない。すぐ近くに来た手毬に手を伸ばしてみたけれど、もう少しの所で指が届かなかった。

ふと顔を上げると、かなり遠くの上空に、透明のしぼみかけたビーチボールみたいなのが飛んでいた。周りの風船たちと比べると、何倍もの大きさがあるようだ。

他にもいるのかなと思って、あちこちを眺めてみたけど、どこを見ても風船ばかりだ。

もう一度上空に目を戻してみると、さっきのビーチボールもわからなくなった。

あれだけ大きいから、近くを飛んでいたならすぐにわかりそうだ。でも全然いないようだから、黄色い手毬よりもさらに少ないみたい。

それにしても、ここはまったく奇妙な所だ。何だか前にも来たことがあるような気がするけど、それがいつのことかは覚えていないし、本当に来たかどうかもわからない。それでも、ここには親近感がある。風船たちもわたしを歓迎してくれているみたいだ。

わたしはぶつかって来た風船を抱きとめた。なんだかとても愛おしい。わたしの中に風船から元気が注ぎ込まれるのがわかる。

次の瞬間、わたしは驚いた。抱いていた風船が青くなってしぼんでいるのだ。

見ると、わたしにぶつかった風船たちは、みんな青くしぼんで飛んで行く。どういうことだろう?

私は少し考えて理解した。風船たちはわたしに元気を与えた分、自分はしぼんでしまうのだ。色が青くなったのは、元気がなくなったということなのだろう。

「あなたたち、自分の元気をわたしにくれてたんだね」

わたしは抱いていた青い風船に話しかけた。話が通じると思ったわけではないけど、感激と申し訳なさがわたしにそうさせた。

そのとき、わたしには自分の声が奇妙に思えた。口に出して喋っているつもりなのに、なんだか頭の中で喋っているだけのような気がする。

自分の声のことはともかくとして、わたしは風船に、ごめんねと謝った。すると突然、頭の中に子供の声が聞こえた。

――イイノ。

どこから聞こえたのかはわからない。小さな女の子の声だ。小学校の低学年か、ひょっとしたら幼稚園児かもしれない。そんな女の子たちが何人も、一斉に喋ったように思えたけど、一人で喋ったようにも聞こえた。

わたしは周りをぐるりと見回してみた。だけど、どこにも女の子の姿はない。風船たちが邪魔で見えにくいから、わたしは地面に腹ばいになって女の子の足を探した。でも、やっぱり女の子はいなかった。

声はわたしが青い風船に謝ったときに聞こえた。もしかしてと思い、わたしはもう一度腕の中の風船に声をかけてみた。

「今の声、あなたなの?」

問いかけに対する返事は、すぐに頭の中に返って来た。

――ソウダヨ。

わたしは興奮した。この風船たちは生きている! 人間と同じように心があって、話ができるんだ!

わたしは気持ちを落ち着かせながら風船にたずねた。

「ねぇ、あなたたち、どうしてわたしに元気をくれるの?」

――好キダカラ。

思いもしなかった言葉に、わたしは泣きそうなくらい感激した。こんな言葉を誰が言ってくれるだろう? わたしは感動を抑えながら言った。

「だけど、わたしに元気をくれたら、あなたたちの元気がなくなるでしょ?」

――イイノ。

「何でそこまで、わたしのことを想ってくれるの?」

――ダッテ、神サマダモン。

「神さま? え?」

はっとなって目を開けると、もう朝だった。

頭の中で、さっきの子供の声が余韻となって残っている。

――ダッテ、神サマダモン。

それは声のようで本当の声ではない。実際に耳で聞く声と比べると、とても曖昧な感じがする。だけど、わたしが自分で妄想した声じゃない。本当に話しかけて来た声だった。

「なんで神さま? なんでわたしが?」

わたしはベッドに横になったまま、一人でつぶやき考えた。

わたしが風船たちの神さまならば、あの世界を創ったのはわたしということになる。だけど、あの世界を創った覚えなどないし、そもそもわたしにそんな力はない。

ひょっとしたら、憧れの意味で神さまという言葉を使ったのだろうか。それだったらまだわかるけど、それでもなんで風船がわたしに憧れたりするんだろう? みんなと姿が違うから?

手毬やビーチボールたちは、わたしのことをどう思ってるんだろう? やっぱり神さま? それとも手毬たちには別の神さまがいるのかしら。

出し抜けにベルが鳴った。びっくりして飛び起きたわたしは、それが目覚まし時計のベルだとは、すぐには気づかなかった。

ベルの原因がわかると、わたしは腹立たしさを込めて乱暴にベルを止めた。

「もう起きてるんだから、鳴ることないでしょ? まったく!」

時計はセットされたとおりにベルを鳴らしただけだ。なのにわたしに怒鳴られて乱暴な扱いを受けるなんて、気の毒としか言いようがない。だけど、このときのわたしにはそんなことを考える余裕などなかった。

わたしは黙り込んだ目覚まし時計をひとにらみすると、さっきの夢のことをもう一度考えようとした。しかし、どんな夢を見たのかが思い出せない。時計のベルに気を取られたために、夢の記憶が消えてしまったらしい。

必死になって思い出そうとすると、誰かに何かを言われたような、そんな気がした。それは嫌な言葉じゃなく、むしろうれしくなるものだったように思える。だけど、それ以上のことは何も思い出せなかった。

せっかくの夢を台無しにされてしまったことで、わたしは目覚まし時計に八つ当たりの枕を投げつけた。可哀想に、目覚まし時計はひっくり返ってしまった。

だけど、どんなに時計に文句を言ったところで、消えた夢は戻ってこない。わたしは夢のことはあきらめて起きることにした。

体は起こしたものの気分は優れない。できれば今日は学校へは行きたくなかった。だって、今日は運動会だから。

小学校の頃からわたしは運動が苦手だ。特に駆けっこは大嫌いだ。それなのにクラス対抗男女混合リレーの選手に選ばれてしまった。女子の一人は足の速い子に決まったけど、あとが決まらずくじ引きになった。そのくじで、わたしははずれを引いてしまったのだ。

他の選手はみんな足が速いのに、わたしのせいで負けてしまったら、わたしはみんなに顔向けができなくなってしまう。

だから、運動会が雨で中止になるよう祈ってたのに、カーテンを通して明るい光が部屋に差し込んでいる。今日は間違いなく晴れだろう。

わたしはカーテンを開けた。やはり思ったとおりにいい天気だ。いつもであれば気持ちがいいはずの青空が、今日はとても無慈悲に見える。また、そこに白い雲が運動会なんか他人事だと言わんばかりに、ぷかぷか気持ちよさげに浮かんでいる。

雲に向かって、イーッとしたわたしは、恨めしい気持ちで勢いよくカーテンを閉めた。

隣のクラスの転校生

「おはよう。今日は朝ごはん、ちゃんと食べて行きなさいよ」

二階から降りて顔を洗うと、台所にいた母が声をかけて来た。

テーブルの上には、トーストと目玉焼きとサラダが用意され、その横には牛乳が入ったマグカップが置いてある。

先に席に着いていた高校生の兄貴は、自分の分をほとんど平らげていた。あとは口にくわえているトーストだけだ。兄貴はかじった分を、急いで飲み込んで立ち上がった。

「母さん、遅くなるから、オレ、そろそろ行くわ」

「もう行くの? あら、ちょっと翔太郎! まだ食べ終わってないじゃないの!」

母はむっとなったけど、兄貴はそんなことはお構いなしだ。トーストの残りをくわえ直すと、さっさと自分の食器を重ねて母に手渡した。

「お弁当は持ったの?」

「もう鞄に入れてある」

トーストを手に取った兄貴は、口をもぐもぐさせながら言った。母は何か言いたげだったけど、気をつけてね――としか言わなかった。

兄貴はわたしに向かって意気揚々と片手を上げると、わたしの横をすり抜けて行った。

「わたしも、もう行く!」

わたしが兄貴のあとを追いかけようとすると、後ろで母が怒る声がした。

「だめよ、ちゃんと食べて行きなさい」

「お兄ちゃんだって、食べてないじゃない!」

「お兄ちゃんは食べました。春花は今日は運動会でしょ? 食べないと倒れちゃうよ」

「平気だって。いつも食べなくたって大丈夫だもん」

「だめ! 食べなさい!」

いつもより強い口調で言われたので、わたしは渋々テーブルに着いた。

母はいつだって兄貴に甘くて、わたしにきびしい。最近ずっと朝ごはんを食べていないから、目玉焼きを食べたら胸焼けしそうになった。

「ごちそうさま」

わたしが席を立つと、ほとんど残った朝食を見て母がにらんだ。仕方なくマグカップを手に取って、立ったまま牛乳を飲んだ。でも、半分飲むとお腹がいっぱいになった。

「もういいでしょ? じゃあ、行って来ます」

飲み残しのカップをテーブルに置き、用意された水筒を持つと、わたしは逃げるように玄関へ向かった。すると母が追いかけて来たので、玄関に降りて大急ぎで靴を履いた。

早く外へ逃げようとドアノブに手をかけたとき、後ろで母が呼び止めた。

「これ、持って行きなさい」

振り返ると、母は小さな包みを持っていた。

「それ何?」

「お弁当よ」

「え? もしかして今日、来ないの?」

胸の中がキュッとなった。母は申し訳なさそうに弁解した。

「ごめんね。昨日まで行くつもりだったんだけど、今朝、急に店長から連絡があってね。午前中だけでいいから、どうしても出て来て欲しいって言われたのよ」

「どうして? 今日は運動会だって言ってあるんでしょ? なんで断らなかったの?」

「だってさ、店長とこの娘さんが怪我をして、病院へ連れて行かないといけないって言うんだもん。断れないじゃない。それに、あなたが出るリレーは午後からでしょ? それには間に合うと思うんだけど、お昼に間に合うかはわかんないからさ。万が一のためよ」

母は弁当の包みを差し出した。わたしは母をひとにらみすると、その包みを引ったくった。

兄貴が中学生のときには、運動会にはいつだって開会式前から行っていた。なのに、わたしが中学生になって初めての運動会には来てくれないなんて最低だ。

母は弁当屋で働いている。朝の暗いうちから仕事に出たり、夕食時間より遅く帰ることもしょっちゅうだ。わたしはやめて欲しいけど、兄貴の学費のためだと言われたら何も言えなくなる。

日曜日に母親とショッピングに行ったことを、学校で友だちが楽しそうに喋っても、わたしはいつも話を聞くだけ。わたしがどんな気持ちなのか、母はちっともわかってない。

今日だって、午後のリレーを見て欲しいんじゃない。見て欲しいのは午前の終わりにある創作ダンスだ。

「午前だって競技はあるんだからね」

「ほんとに、ごめんなさい。でも、リレーには絶対間に合うように行くからね。がんばるのよ」

わたしは返事をせずに玄関を出ると、後ろを振り返らないままドアを閉めた。バタンとドアがやかましい音を立てたとき、自転車に乗った兄貴が、まだ少し残っているトーストを口にくわえたまま、目の前をサーッと通り過ぎて行った。

兄貴の高校は、この辺りではちょっと名の知れた進学校だ。わたしなんか逆立ちしたって入れない。だけど日曜日の今日に兄貴が学校へ行くのは補習じゃない。部活のためだ。兄貴は中学校でバスケットボールをやってたけど、高校でも一年生でレギュラーだ。

門を出ると、駐車場のゲートが開けっ放しになっていた。いつものことだけど、兄貴はゲートを開けたまま行ってしまう。開けたらちゃんと閉めるようにと、母からしょっちゅう言われてるのに、返事ばかりで同じことを繰り返す。それでも許されているのは、勉強ができるからだ。でも、いくら頭がよくたって、ルールはちゃんと守るべきだ。

兄貴への憤りを覚えながら、わたしは駐車場のゲートをガラガラ閉めた。駐車場には、母の可愛らしい赤の軽自動車があるだけだ。わたしが乗る自転車はない。

わたしが住んでいる家は古い分譲団地だ。お年寄りが多くて、子供の姿はあまり見かけない。あまり活気のない所だけど、安いという理由で父が中古物件を、わたしが小学校へ入るときに購入した。あの頃で築四十年になるって言ってたから、今は築四十七年か。大きな地震が来ればひとたまりもないだろうけど、お金がないそうだから仕方がない。

家のすぐ近くには林があって、田んぼに水を引く用水路もある。夏になったらセミがうるさいほど鳴くし、蚊もたくさん出て来るへんぴな所だ。東京都内だなんて信じられないほど、ここは都会の匂いがしない。

でも、ちょっと出た所には立派な高層マンションが建ち並んでいる。わたしたちが住んでいる所とは別世界だ。そこの子たちは持っている物も上等で、何だか気品があるように見える。

それに大抵みんながスマホを持っていて、いろんな情報を知っている。うちはお金がないので、兄貴が高校に入学したお祝いに、やっとスマホを持たせてもらっただけだ。

学校へ向かって歩いていると、時折自転車が追い抜いて行く。兄貴みたいな高校生が多いけど、わたしと同じ中学生もいる。いつもは制服姿だけど、今日はみんな運動服だ。

上級生たちは黙って追い抜いて行くけれど、同学年の一年生は小学校で一緒だった子が多く、みんな声をかけてはくれる。でも自転車を降りて一緒に歩いてくれる子はいない。

小学一年生のときに、わたしは自転車を買ってもらった。だけど、そのときにひどく転んで以来、怖くて自転車に乗れなくなった。

学校へ行くには、自転車があった方が便利だと思う。だから、もう一度挑戦してみたい気持ちもないわけじゃない。でも、両親はわたしが自転車嫌いだと思い込んでいる。それに自転車を買うには、結構お金がかかる。だから、今更自転車に乗りたいとは言えなかった。

しばらく歩いていると、途中の高層マンションから、同級生の女子生徒が二人現れた。山上真弓と本田百合子だ。ここからだと学校も近いので、真弓たちは歩いての通学だ。

二人はわたしに気がつくと手を上げた。わたしは手を振り返して駆け寄った。

「おはよう。真弓も百合子も、ちゃんと朝ご飯食べて来た?」

いつもは食べないことが多いけど、今日は目玉焼きと牛乳半分をお腹に入れた。それで少し偉くなった気分で尋ねたけど、二人ともわたし以上にしっかり食べていた。

「春花こそ、ちゃんと食べてんの? 最近痩せたように見えるけど」

「まさか、ご飯を抜いてるんじゃないよね?」

二人の言葉にどきりとしたけど、まさか――と笑ってごまかした。

以前、真弓たちは他のクラスの太った子を笑って馬鹿にした。当時、わたしはぽっちゃり体型だったので、痩せなければと減量を決意した。でも食事を減らしたなんて言えば、自分が太っていたと認めたことになる。それは馬鹿にされた子と同じという意味だ。

母にいろいろ言われながら、食事を減らしてずいぶんになる。最初の頃は、かなりきつかった。空腹がひどくて、授業なんて頭に入らなかった。元々頭が悪いのに授業がわからないから、尚更テストでは点数が悪くなった。体調もよくなくて風邪を引きやすくなった。お陰で母には叱られたけど、それでも食べないようにがんばった。

その甲斐あって、鏡に移した姿が少しは痩せたように見えた。それでも真弓たちは何も言ってくれなかった。それが今日、ようやく認めてもらえたと言うわけだ。

「そんな不健康なこと、してませんよーだ」

わたしは喜びを抑えながら言い返した。

「じゃあ、何で痩せたの? 病気?」

真弓が疑わしそうに言うと、百合子もじろじろとわたしを見た。

「やめてよね。実は兄貴と一緒に、夜、歩いてるの」

「お兄さんと夜に? ほんと?」

嘘だ。昼間バスケットボールに熱中している兄貴が、夜に歩くはずがない。歩くにしたって、わたしなんかと一緒に歩いたりはしない。

「いいよねぇ、春花は素敵なお兄さんがいて」

「ほんとよ。妹と一緒に歩いてくれる兄なんて、どこにもいないよ」

二人の関心が、わたしではなく兄貴に移った。わたしはほっとしたけど、少し面白くない気分でもあった。

真弓と百合子には、それぞれ二つ年上の兄と姉がいる。今は同じ中学校の三年生だ。一緒に通学しないのは、お互い友だちといるのがいいからみたいだけど、真弓も百合子も自分たちの兄や姉は冷たいのだと言う。

二年前、中学一年生だった兄や姉の応援のために、真弓たちは初めて中学校を訪れた。わたしたちは別々の小学校だったから、このときはまだお互いを知らなかった。

この運動会で、うちの兄貴はいくつもの競技で大活躍した。その姿に真弓も百合子も夢中になったそうだ。その上、兄貴と言葉を交わす機会もあったらしい。二人はすっかり兄貴のファンになり、自分たちの兄や姉を通じて、うちの兄貴の情報を仕入れていた。そのときに真弓たちは、妹であるわたしの存在を知ったそうだ。

中学校に入学してわたしと同じクラスになると、早速二人はわたしに近づいて来た。もちろん目的は兄貴だ。

わたしにすれば、あの高層マンションに住む真弓たちは憧れの世界の人だった。おまけにどちらも美人だ。その二人から声をかけてもらって仲間にしてもらえたのだ。それは、何の取り柄もないわたしにとって驚きであり、とても誇らしいことだった。

わたしは真弓たちにもっと気に入られようと努力をした。また真弓たちの話には何でもうなずいた。二人に逆らって機嫌をそこない、仲間外れにされるのが怖かった。二人は気に入らない相手のことを見下すので、それだけは何があっても避けたかった。

兄貴にはいつも反発するけれど、真弓たちと親しくなれたことでは感謝していた。だけど結局、真弓たちが本当に関心があるのは、わたしではなく兄貴だった。それを思うと、とても空しくなる。それでも、二人との関係が壊れることが怖いから、本音を口にすることはできなかった。

そもそも、あんな兄貴のどこがいいのだろうかと、わたしは思う。真弓たちはいい所のお嬢様だけど、きっと男を見る目はないに違いない。

真弓たちが思うほど、兄貴は優しくない。わたしは気遣いなんか見せてもらったことがない。

わたしが食事を減らしているのをいいことに、わたしが好きなおかずがあっても、兄貴は平気でそれを横取りする。テレビを見ていても、自分が好きな番組があれば、断りもなくチャンネルを変えてしまうし、妹の前でも平気でおならをする。それがまた臭い。

真弓も百合子も兄貴の本当の姿を知らないだけだ。それでも兄貴がいるから、二人はわたしを大切に扱ってくれる。わざわざ兄貴のイメージを壊すようなことを口にして、自分の立場を悪くする必要はない。だから、わたしは真弓たちに好きなように喋らせている。

真弓たちは時々わたしの家に遊びに来る。でも、わたしの部屋には面白いものや見せるものが何もない。だから、二人はすぐに退屈してしまう。それで何だかんだと理由をつけては、隣にある兄貴の部屋をのぞいて、兄貴とお喋りしようとする。て言うか、それが二人の本当の目的だった。わたしは兄貴に会うためのお約束のようなものだ。

兄貴も兄貴で妹ではない女の子の前では、かっこよくて気さくな高校生を装う。そんなことをするから、真弓たちはますます兄貴に夢中になった。

わたしの家にいる間、二人がわたしと一緒にいる時間よりも、兄貴と喋っている時間の方が遥かに長い。そんなときは、さすがにわたしは悲しくなってしまう。

「ねぇ、お兄さんの学校って、運動会はいつなの?」

真弓が尋ねると、百合子も目を輝かせた。

「高校は春だったと思うよ」

わたしは素っ気なく言ってやった。すると二人は、えー!――と声を揃えて叫んだ。

「それじゃあ、あたしたち来年まで応援に行けないじゃない!」

「あたしたち、お兄さんが活躍するとこ、見たかったのに!」

「しょうがないよ。もう終わっちゃったんだもん。それにね、高校の運動会は生徒だけでするから、どこの家も家族は応援に行かないらしいよ」

わたしは少しうんざり気分で話をした。二人はぶつぶつ文句を言い続けたけど、こればかりは本当のことだからどうしようもない。

そのとき、わたしたちの前方に見慣れない女子生徒が現れた。と言うより、追いついたという方が正しいか。その生徒は一人で歩いているのに足取りが遅く、できれば学校へ行きたくない雰囲気だ。わたしと一緒で運動会が嫌いなのかもしれない。見慣れないと言うのは、わたしたちと着ているものが違うということだ。

その女子生徒が着ている体操服は、ネックが紺色だ。わたしたちのネックは青だから、似ているけど少し違う。でも服よりもっと違うのはズボンだ。わたしたちのズボンは緑色だけど、その子のズボンは紫色だ。

違う学校の生徒だろうかと思ったけど、この辺りを歩いているのだから、そうではないだろう。もし違う学校なのだとしたら、ここから歩いて行くには遠過ぎる。

「あの子、確か隣のクラスの子よね?」

真弓が女子生徒を見ながら、眉をひそめた。そうね――と百合子はうなずいた。

「今学期、転校して来た子よ。名前は知らないけど」

一年生は三クラスある。わたしたちは一組だから、隣のクラスと言えば二組だ。夏休み明けに転校して来たということか。

一組には転校生がいなかったから、転校して来た者がいたとは思いもしていなかった。体育の時間が二組と一緒だったら、もっと早くにわかっただろうけど、そうじゃないから気がつかなかった。

「何で紫のズボンをはいてんだろ?」

「たぶん、新しいズボンを買うお金がなかったんだよ」

「気の毒に。貧乏な家には生まれたくないよね」

「教科書も前の学校のを使ってるのかもよ」

「お金がないって、ほんと可哀想」

何も事情を知らないくせに、二人は転校生が貧乏な家の子だと決めつけて馬鹿にした。

距離から言えば、真弓たちが何を喋っているのかは、転校生には聞こえないだろう。でも、大袈裟にアハハと笑う大きな声は聞こえているに違いない。

いつもだったら、わたしも二人に合わせて一緒に笑うところだ。だけど、何故かわたしは、転校生を笑う気にはなれなかった。本当にお金がなくて大変だったとしても、それはうちだって同じだから。でも、それとは別に、わたしは真弓たちに同調したくなかった。

わたしが黙ったまま笑わないので、どうしたの?――と真弓が言った。

百合子も怪訝そうにじっと見ている。わたしは慌てて笑顔を繕うと、ちょっと考えごとをしていたと言った。

「考えごと? 何を考えてたの?」

「何って……、別に大したことじゃないよ」

「大したことないのなら、教えなさいよ。何を考えてたの?」

わたしは困った。転校生のことを何もそこまで馬鹿にしなくてもいいじゃないかと考えていた。そんなことを二人に言えるわけがないけど、他に何と言っていいのか思いつかない。

二人の視線が、わたしの心の中にまで入り込んで来るみたいだ。耐えられなくなったわたしは、二人が喜ぶことを言うことにした。

「実は、今度の兄貴の誕生日にね、二人を招待しようかなぁって考えてたんだ」

「え、ほんとに?」

「あたしたちを呼んでくれるの?」

二人は手を取り合って跳び上がった。その様子を眺めながら、どうしよう?――とわたしは思った。後悔先に立たず。口は禍の元とはこのことだろう。

これまで兄貴の誕生日に人を呼んで祝ったことなんかない。夕食後に家族でケーキを食べるだけだ。それに兄貴の誕生日は先月で、もう終わっている。

「ねぇねぇ、お兄さんの誕生日っていつ?」

「今月? それとも来月?」

真弓と百合子は、わたしの手を片方ずつつかんで言った。わたしはほとんど考えずに、思いつくまま答えた。

「十二月だよ。十二月十八日」

「えぇ? 三ヶ月も先じゃない!」

百合子ががっかりしたように口を尖らせた。でも真弓は、それでも構わないと言った。

「じゃあ、約束だよ。でも、十二月十八日って平日?」

「わかんないけど、平日だったら一番近くの日曜日にするから大丈夫」

口が勝手に適当なことを喋ってしまう。真弓たちは何をプレゼントにしようかと、打ち合わせを始めた。

怖くなったわたしは、真弓たちから顔を逸らして前を向いた。すると、先を歩いていたはずの紫色のズボンの転校生は、いつの間にか見えなくなっていた。自分が笑われていると気づいて逃げたのだろうか。

兄貴のことではしゃぐ真弓たちの横で、わたしの胸は小さな罪悪感でチクリと痛んだ。

目撃

ピストルの音が鳴り響き、一〇〇メートル走が始まった。走るのは各クラスの男女二名ずつ。一年生は三クラスだから一度に走る選手は六名で、みんな足の速い者ばかりだ。

各クラスの応援席から懸命な声援が送られる中、一年生男子の選手たちが後ろへ土を蹴り上げながら、ゴール目がけて走って行く。一位は二組。二位と三位は三組だ。

続けて一年生女子。うちの男子は四位と六位に終わったけど、我らが山田早紀は陸上部所属で、一年生女子では一番足が速い。一組では一番期待の星だ。他のクラスも強者を出して来るだろうけど、早紀に勝てるわけがない。

スタートラインに立った女子選手たちを眺めたとき、おや?――とわたしは思った。六名の選手たちの中に一人だけ、紫色の体操ズボンをはいている選手がいる。

――あの転校生だ。

わたしは転校生に注目した。真弓たちには馬鹿にされたけど、一〇〇メートル走の選手に選ばれるとは大したものだ。

一人で登校していた様子から、友だちがまだいないように思えたけど、みんなに認められたということは、友だちができたのに違いない。ひょっとしてクラスで浮いているのだろうかと気になっていたので、わたしは何だかほっとした。

「位置に着いて。用意――」

パン!――とピストルが鳴ると、みんな一斉にスタートした。思ったとおり、早紀はいきなり他の選手たちの前に飛び出した。その上、さらに加速してみんなを引き離す。少し遅れて他の選手たちが、団子状になりながら早紀を追いかける。と思ったら、一人だけ集団からぐんぐん引き離されて行く。紫色の体操ズボンをはいた、あの転校生だ。

「え? なんで?」

足が速いはずじゃなかったの?――と思っているうちに、早紀が一番でゴールし、続けて他の選手たちもゴール。それから、あの転校生が一人遅れてゴールした。

他の選手と比べると、転校生は明らかに足の回転が遅かった。わたしのすぐ横で真弓と百合子が、転校生のことを思いきり馬鹿にして笑っている。でも、わたしは笑う気持ちになれなかった。

あれは明らかに人選ミスだ。だけど、転校生が自分から走りたいと申し出たとは思えない。わたしもそうだからわかるけど、足が遅い者は自分が選ばれないよう祈るものだ。

わたしみたいに、くじ引きではずれくじを引いたのだろうか。それとも、早くクラスに馴染めるようにと、担任の先生が決めたのかもしれない。でも、この結果ではどうなんだろう? よくがんばったねと言ってもらえたらいいけれど、真弓たちが笑ったように、みんなから馬鹿にされる原因にもなりかねない。

あれこれ考えているうちに二年生の競技が始まり、すぐに三年生の出番となった。

自分で走ると一〇〇メートルは、とても遠くて時間がかかる。だけど、他の人が走るのを見ていると、あっと言う間に終わってしまう。転校生のことを気にしていたので、二年生や三年生の結果がわからないまま、一〇〇メートル走競技は終了した。

このあとはダルマをかぶって走るダルマ競争や、二人三脚など遊び半分の競技が続く。

こういうのは真剣に走る競技と比べて人気がある。当然希望者が多いから、大概はくじ引きで決める。これについてはわたしは当たりくじを引き、二人三脚の選手になることができた。しかも一緒に走る男子が、何とクラスで一番人気のある谷山健一郎だ。

兄貴ほどではないにしても、谷山はなかなかのイケメンだ。だけど兄貴と違って、わたしにも優しくしてくれる。勉強はそこそこできるけど、上位クラスというほどではない。それでもテニスは上手らしくて、テニス部でも先輩たちから期待されているそうだ。

わたしは谷山とペアになれてよかったと思った。でも、別に谷山が好きなんじゃない。ふざけてばかりいるやつや、わたしに美人じゃないと文句を言うやつと組むのは御免だった。

だから相手が谷山とわかったときには喜んだけれど、女子生徒たちからはブーイングされた。それでちょっと困惑したけど、要は羨ましがられているわけだ。そう考えると気分がいい。

ダルマ競争が始まった。二人三脚はこのあとだ。

ダルマ競争には百合子が出場した。顔が見えなくていいというのが出た理由だけど、それは周りがよく見えないということでもある。それにかぶり物は重いし、足も動かしにくい。予想どおり百合子は転んでしまい、起き上がったあとに全然違う方向へ走ったので、みんなに大笑いされた。

百合子も笑われるのは覚悟の上だったろうけど、相当恥ずかしかったようだ。二人三脚に出るわたしは、入場門で待機していたので直接は聞いていないけど、応援席に戻った百合子は、二度とダルマ競争には出ないと怒りながら宣言したらしい。気位が高いっていうのもなかなか大変だ。

だけど、わたしたちだってどうなるかわからない。男女のペアでやるので、みんな恥ずかしがって一度も二人三脚の練習はしなかった。全員がぶっつけ本番だ。気位が高くなくても、あんまりひどい姿は人に見せたくない。転ばないことを祈るばかりだ。

出番を待つ間に、ペアは互いの足首をはちまきで結んで固定する。それだけでも気恥ずかしいのに、立ち上がって転びそうになり、谷山に抱き支えられたときには、顔から火が出そうなほど恥ずかしかった。

いよいよ出番になって、わたしたちはスタートラインの所まで移動した。二人の足が固定されているので、谷山と歩調を合わせなければ歩けない。バランスを崩しそうになるので、互いの肩を組み合って身体を密着させ、声をかけ合いながら進んで行く。

谷山とは小学校のときからの付き合いだし、谷山のことなんかこれまで何とも思ったことがない。なのに、何だか胸がどきどきする。

あちこちから声援や冷やかしの声が飛んで来る。がんばろうな――と言う谷山の声は他の誰かに言ってるみたい。谷山の笑顔がまぶしくて、わたしは下を向いたままうなずくだけだった。

ピストルの音と同時に、選手たちが一斉に走り出す。競争のはずなんだけど、そんな感じがしない。

一、二! 一、二!――と声をかけ合って走っていると、谷山と一つに溶け合ったみたいになって、頭がぽーっとなった。ゴールに着いても気づかないまま、どんどん走ろうとしたので、谷山が止まろうとしたときにつんのめって転んでしまった。

二人の足ははちまきで縛られていたので、わたしが転ぶと、谷山も引っ張られるようにして転んだ。谷山がわたしを抱くようにかぶさって来たので、わたしは慌てて起き上がろうとした。恥ずかしくて何も考えられない。だけど足が固定されているから、二人一緒に動かないと起きられない。無理に立とうとすると互いの足が痛くなる。

痛ててと言いながら、谷山はわたしを落ち着かせようとした。それから固定された二人の足を伸ばし、きつく結ばれたはちまきを苦労して解いた。

やっとはちまきが外れて自由になったとき、わたしは何だか悲しくなった。

「痛かったか? 悪かったな、急に止まったりして」

しょんぼりしていたわたしの顔を、谷山は心配そうにのぞき込み、わたしに謝ってくれた。悪いのはわたしの方なのにそんな優しい声をかけられて、わたしは本当に泣きそうになった。

すべての選手が走り終えて全員が退場するまでの間、わたしはずっと谷山の隣に座っていた。この競技がずっと続けばいいのにと思っていたけど、二年生も三年生もあっと言う間に走り終えた。こうして谷山と一緒にいる時間は終わってしまった。

午前の部の終盤には借り物競走がある。これには真弓が参加する。足の速さを競うものではないから、真弓は自分から手を上げた。負けたとしても、これも遊びみたいなものなのでお気楽な競技だ。幸い希望者が少なくて、真弓はすんなり選ばれた。

男女とも選手は二名ずつだ。女子で真弓と一緒に出場するのは、わたしの小学校の同級生の宮中満里奈だ。

男子が終わり、いよいよ真弓と満里奈の登場だ。

スタートラインに並んだ選手たちは、みんな本気で競争するつもりはないみたい。男子たちもそうだった。にこにこしながら隣の選手と何か喋ったりしている。

と思ったら、ピストルが鳴った途端、みんな借りる物を書いた紙を目がけて、全力疾走で突進した。男子と違って、女子は全員が本気のようだ。

満里奈はそれが初めからわかっていたようで、スタートはよかった。だけど、真弓は置いてけぼりを食ったみたいに、みんなよりスタートがワンテンポ遅かった。それで紙を拾うのは一番最後になったし、紙を開く動作がもたもたしていた。

他の選手たちはすでに借り物内容を確かめて、自分たちのクラスの応援席へ向かっている。満里奈も大急ぎでわたしたちの所へ来ると、広げた紙を見せながら叫んだ。

「誰か鉛筆持ってない? 鉛筆よ!」

鉛筆?――みんなは互いの顔を見た。普段ならともかく、運動会の応援に鉛筆なんか必要ない。満里奈が足踏みをしている間、みんな持っているはずのない鉛筆を探し始めた。その間にも他の選手たちは、次々に目的の物を手に入れてゴールに向かっている。

しびれを切らした満里奈はクラスメイトの助けを諦めて、先生たちが控えるテントへ走って行った。すると、そのテントから校長先生の手を引いて来る選手がいた。お腹の突き出た校長先生がよたよたと走っている。気の毒に、その生徒は一位は絶対に無理だろうけど、満里奈よりは早くゴールできるだろう。

それにしても真弓はどこへ行ったのだろうか。全然こっちへ来ないところを見ると、早くに先生たちのテントへ向かったのかもしれない。

競技終了の合図が鳴った。満里奈が鉛筆を持ってゴールした姿は見えた。だけど、真弓がどうなったのかわからない。応援してよと頼まれていたのに、見ていなかったとは言えない。わたしは焦った気持ちで真弓を探した。

探し物が見つからない真弓が、しょんぼりゴールへ向かうのかと思ったけど、真弓はどこにもいない。他の仲間たちも真弓はどこだと探していた。

一人が指差しながら、あそこにいたと叫んだ。それはゴールを終えた選手たちの集団の中だ。真弓はみんなが見ていないうちにゴールしていたようだ。

しかも奇妙なことに、真弓は一位の選手の場所に腰を下ろしていた。そんなの有り得ない話だけど、誰も真弓の場所を変えないし、文句を言う者もいないようだ。

本当に一位だったのなら、その勇姿を見たかった。それに見ていなかったなんて言ったら、どんな反応を返されるかが怖かった。

それでも真弓がゴールしたところは、誰も見ていない。百合子でさえも気がつかなかったみたいだから、わたしはちょっぴり安心した。

三年生の借り物競走が終わると、全学年の女子による創作ダンスの時間だ。わたしたち女子は男子を残して入場門へ集まった。退場門から出た借り物競走の選手たちのうち、女子選手はそのまますぐに入場門へ戻って来て、他の女子生徒たちと合流した。

「ねぇねぇ、見てくれた? あたし、一位取ったんだよ!」

興奮した様子で戻って来た真弓は、開口一番に自分の一位を自慢した。だけど、すぐに入場が始まった。それで真弓の話を聞くことはできなかったし、みんなも見たかどうかの返事はしないままだった。

創作ダンスは全学年で行うけど、普段の練習はそれぞれの体育の授業のときにやった。だから、全体の合同練習が二度予定されていた。そのうち、一度目は雨で中止になった。二度目はできたようだけど、わたしは風邪を引いて休んでしまった。だから、わたしが女子全員と踊るのはこれが初めてだった。

全体でどんな風に踊るのかは説明されたけど、緊張して失敗するかもしれない。でも、どうせわたしを見てくれる人はいないんだ。

このダンスを母に見てもらおうと、わたしはひそかに考えていた。兄貴と違って運動も勉強もだめだけど、それでもこれぐらいはできるんだってところを、母に見せたかった。それなのに急な仕事で来られないなんて最悪だ。

パートなんかやめたらいいのにと思うけど、いずれ兄貴が進学する大学のお金は、今以上にかかるそうだ。だから、その分も今から蓄えておかないとだめらしい。

うちの古くておんぼろの家だって、銀行でお金を借りて買ったから、そのローンもこれから何年も払い続けないといけないそうだ。

父は転勤族で、お盆とお正月以外はめったに帰って来ない。もう何年もそんな感じなので、うちの家はほとんど母子家庭と言っていい。甘えられるのは母しかいないけど、母の頭の中は兄貴のことと、お金のやり繰りのことばかり。

わたしなんか頭が悪いから、大学へは行かないで働けって言われるだろう。下手すれば高校だって行かせてもらえないかもしれない。

いろいろ考えながら入場すると、どこからか赤い風船がすっと浮かび上がった。

風船は風に吹かれて、わたしの頭上を飛んで行った。家族と一緒に来た子供が手放してしまったのだろう。風船を見送りながら、わたしは何かを思い出しそうな妙な気分になった。

音楽が始まり、みんなが一斉に踊り始めた。踊り出すと緊張感はなくなった。その代わり空しい気分がわたしを泣かせようとしていた。そんな気持ちに耐えながら懸命に踊り続けていると、近くで踊る紫色の体操ズボンが視界の端に見えた。

このときは輪になった者たちが、輪の外を向いたまま後ろに下がり、輪の中心へ背中合わせに集まるところだった。

後ろ向きに移動するので、みんなが同じ速度で同じ場所に集まるのはむずかしい。だから何度も練習を繰り返し、お互いにどうすればいいのか教え合って来た。悲しんでいる暇などない。後ろに下がって身体が左右の者と同時に触れた瞬間、わたしはほっとした。

隣のグループも同じように背中合わせで集まったけど、紫色のズボンの転校生がみんなより少し遅れたようだ。わたしは心の中で転校生にエールを送った。

いったん集まったあとは、リーダーの子がそこから離れて、隣の者がそれに続く。その隣の者がさらに続き、順々にらせんを描きながら、外へ向かって大きく広がって行く。

わたしは一番最後に離れることになっていたので、それまでのわずかな間、隣のグループを眺めていた。向こうでも次々に生徒たちが移動して行き、転校生が動く番になった。そのときに、わたしは見てしまった。

すぐにわたしが動く番になったから、じっと見ていることはできなかった。だけど、転校生が隣の人に続いて走り出そうとしたとき、その後ろに続くはずの女子の足が、転校生の足を引っかけたのだ。気の毒に、転校生は大舞台の真ん中で無様に転んでしまい、後ろの女子から口汚く罵られていた。

――あれは間違いなんかじゃない。絶対にわざとだ。

踊りながらわたしは胸がどきどきした。あの転校生はいじめられている。きっと一〇〇メートル走を走らされたのだって、足が遅いのがわかっていて、無理やり走らされたのに違いない。

わたしは自分がどう踊っているのか、わからなくなった。身体が勝手に動いているだけで、頭の中はずっと転校生のことを考えていた。

担任の先生はわかっているのだろうか? 二組には誰も助けてくれる人はいないのだろうか? どこにいるのかはわからないけど、転校生の家族は今のを見てどう思ったのだろう? それにあの転校生は、どんなに情けなく悲しい気持ちになっただろう?

憤りでいっぱいになったわたしは、ダンスが終わって退場門へ向かう間、二組の連中の所へ行って、あの女子を怒鳴りつけてやろうと考えていた。

だけど、それは頭の中の妄想だった。実際には、わたしはクラスメイトたちと一緒に、自分たちの応援席へ戻っていた。

すぐ隣が二組の応援席だ。可哀想な転校生は後ろの方に、独りぼっちでしょんぼり座っていた。声をかけてあげたい衝動に駆られながら、わたしは何もしてあげられなかった。頭の中では一生懸命慰めてあげるのだけど、実際には横目で見るだけだ。

次は全学年男子の騎馬戦で、男子たちは入場門へ移動していた。応援席は女子だけだ。早速みんなは真弓を取り囲み、どうやって一位になったのかとようやく説明を求めた。

誰も見ていなかったことに、真弓はがっかりした様子だったけど、すぐに得意げに喋り始めた。

「残り物に福ありって言うけど、あれ、ほんとね。あたし、運がよかったのよ。あたしが一番最後に拾った紙にはね、イケメンって書いてあったの」

イケメン?――みんなが口を揃えて聞き返すと、そうよと真弓は澄まし顔で答えた。

アナウンスが聞こえ、全学年の男子が入場門から走って出て来た。うちのクラスの男子たちの中に、谷山の姿が見えた。嫌な気分だったわたしは少しだけ胸が熱くなった。

「イケメンって誰?」

百合子が尋ねた。

「誰だと思う?」

真弓がもったいをつけると、焦らさないでとみんなが文句を言った。その不平を心地よさげに聞いたあと、借り物競走に出た一年生男子だと真弓は言った。

みんなは驚いて互いに顔を見交わした。いったい誰が出ていたのかと確認し合ったり、果たして本当にイケメンがいたのかと議論したりで、とても男子の応援どころではない。

始まっている競技の方へ目を向けても、それは競技を見ているのではない。借り物競走に出た選手の顔を確かめるためだ。でも、わたしはちゃんと谷山の姿を見つめていた。

騎馬戦は三人が組んで騎馬になり、敵とはちまきを奪い合う者を上にかつぐ。谷山は騎馬の先頭だから、すぐに見分けがつくし、何よりかっこいい。

「イケメンって、うちのクラスじゃないよね?」

誰かが尋ねた。それはそうだろう。うちのクラスでイケメンと言えば、谷山に決まってる。だけど、谷山は借り物競走には出ていない。つまり、他のクラスの男子ってことだ。

でも、そんなことはどうでもいい。谷山の騎馬が他のクラスの騎馬と争っている。そこへ別の敵の騎馬が加わって、谷山の騎馬はピンチだった。手に汗握るとはこのことだ。

「ちょっと春花、あんた、人の話を聞いてないの?」

真弓が不機嫌そうに、わたしに声をかけた。わたしは慌てて真弓に微笑んだ。

「ちゃんと聞いてるよ。目は男子を見てるけど、耳は話を聞いてるから」

「じゃあ、言ってみてよ。あたしが選んだイケメンが何組の子か」

「え? えっと、二組だっけ、三組だっけ?」

「ほら、聞いてないじゃないのよ。どうせ、谷山に見とれてたんでしょ?」

「え? な、何言ってんの? 違うって」

そう言いながら、わたしは顔中が熱くなった。他の女子たちはわたしをからかったり、谷山くんは女子全員のものだからね――と釘を刺したりした。

わたしは何度も真弓の言葉を否定しながら、下を向くしかなかった。横目で競技を見ると、谷山たちがかついだ男子が、敵にはちまきを取られたらしい。谷山たちはうなだれながら、運動場の端へ移動して行った。

わたしは自分が応援できなかったから、谷山たちが負けたと思った。でも、みんなは谷山のことなど、どうでもいいみたい。真弓が指差す三組の騎馬グループを、必死で見つけようとしていた。

それは前田健二という男子をかついだ騎馬で、最後まで残るために争いを避け続けているようだ。真弓が言うイケメンとは、この前田のことらしい。

わたしは前田も小学校から知っている。でも、とてもイケメンという感じではない。ただ前田の名誉のために言うけれど、前田は決して変な顔をしているわけじゃない。そうではなくて、前田はイケメンかと言われると、首を傾げたくなるだけだ。

他の女子たちも、どうして前田がイケメンなのかと真弓を問い詰めた。

真弓は両手を上げて騒ぐみんなを静かにさせ、それから得意げな顔で説明した。

「あのさ、誰がイケメンかって、そんなの見る人の好みでしょ? だからね、誰を連れて行ったところで、あたしがこの人はイケメンだって言い張れば、それで通るのよ。あの子がさ、たまたまゴールの一番近くにいたから声をかけたの。あなた、イケメンだから一緒に来て――てね。そしたら敵なのにさ、あの子、喜んで来てくれたってわけ」

みんな口をあんぐり開けたまま声も出なかった。ただ百合子だけが大きくうなずいた。

「なるほどね。その手があったか。さすがは真弓ね」

感心する百合子に、でしょ?――と真弓はうれしそうに笑った。

確かに、真弓の咄嗟の判断には感心するしかない。だけど、頭の中から可哀想な転校生のことが離れない。それにもう一つ気になったのは前田のことだ。

前田はわたし同様、高層マンションに憧れていた。そのマンションに住む真弓は、多くの男子生徒から人気があり、前田もその中の一人らしいのだ。

前田はイケメンじゃないけど、結構純粋でいいやつだ。だから今回のことで、妙なことにならないかとわたしは心配だった。

屋上でのお弁当

運動会も午前の部が終わり、昼の休憩時間になった。生徒たちはそれぞれの家族の所へ散って行った。家族の応援席や体育館など、あちらこちらに分かれての昼食だ。親しかった生徒たちも、このときだけはバラバラだ。

朝に持たされた弁当箱と水筒を手にさげて、わたしは母の姿を探して回った。だけど、どこにも母はいなかった。母は万が一と言ったけど、ほんとはお昼に間に合わないとわかっていたに違いない。だから、わたしに弁当を持たせたのだろう。

わたしはがっかりしながら、弁当を食べる場所を探した。独りぼっちで食べているところなんか、誰にも見られたくない。なのに、どこへ行っても誰かがいた。

いくら朝ごはんを食べないことに慣れたって、お昼になればお腹が空くし、今日は身体をいっぱい動かした。お腹はぐぅぐぅ言っている。でも、このままでは弁当を食べられずに、午後の競技を迎えることになってしまう。

困ったなと思って校舎を眺めたわたしは、いいことを思いついた。今は教室の中には誰もいないはずだ。

わたしはそっと校舎に忍び込むと、教室へ向かった。

外は賑やかだけど、校舎の中は別世界みたいにひっそりしている。ひんやりした廊下を歩いて一年一組の教室へ行くと、思ったとおり誰もいない。

だけど一年生の教室は一階なので、窓から中が見える。おーいと誰かに呼びかけながら走る男子生徒の姿が窓の向こうに見えると、わたしは教室から廊下に出た。

一階はだめだ。だけど、さすがに他の学年の教室に無断で入るわけには行かない。どうしようと思いながら、足が勝手に階段を上がって行った。途中の薄暗い二階と三階の廊下は、やっぱりわたしを拒絶しているようだったので、足は自然と屋上へ向かった。

でも、屋上に出る扉は鍵がかけられているかもしれない。いや、絶対にかけられているはずだ。

屋上の入り口に着いたわたしは、試しに扉のノブを握って回してみた。すると、驚いたことに扉はガチャリと開いた。

気持ちのよい青空が目に飛び込むと、ようやく居場所を見つけた喜びが、わたしの胸に広がった。

わたしは胸を弾ませて、屋上へ足を踏み出した。だけど次の瞬間、その喜びは凍りついた。何と、そこには先客がいた。でも、すぐにわたしは気を取り直した。

先客の女子生徒は、運動場からは見えない側のフェンスに、背中をもたせかけて一人でパンをかじっていた。はいているズボンは紫色だ。

この子は二組でいじめを受けている。そのことに気がついたとき、わたしは憤慨したはずだった。でも、結局はこの子を助ける勇気がなかった。

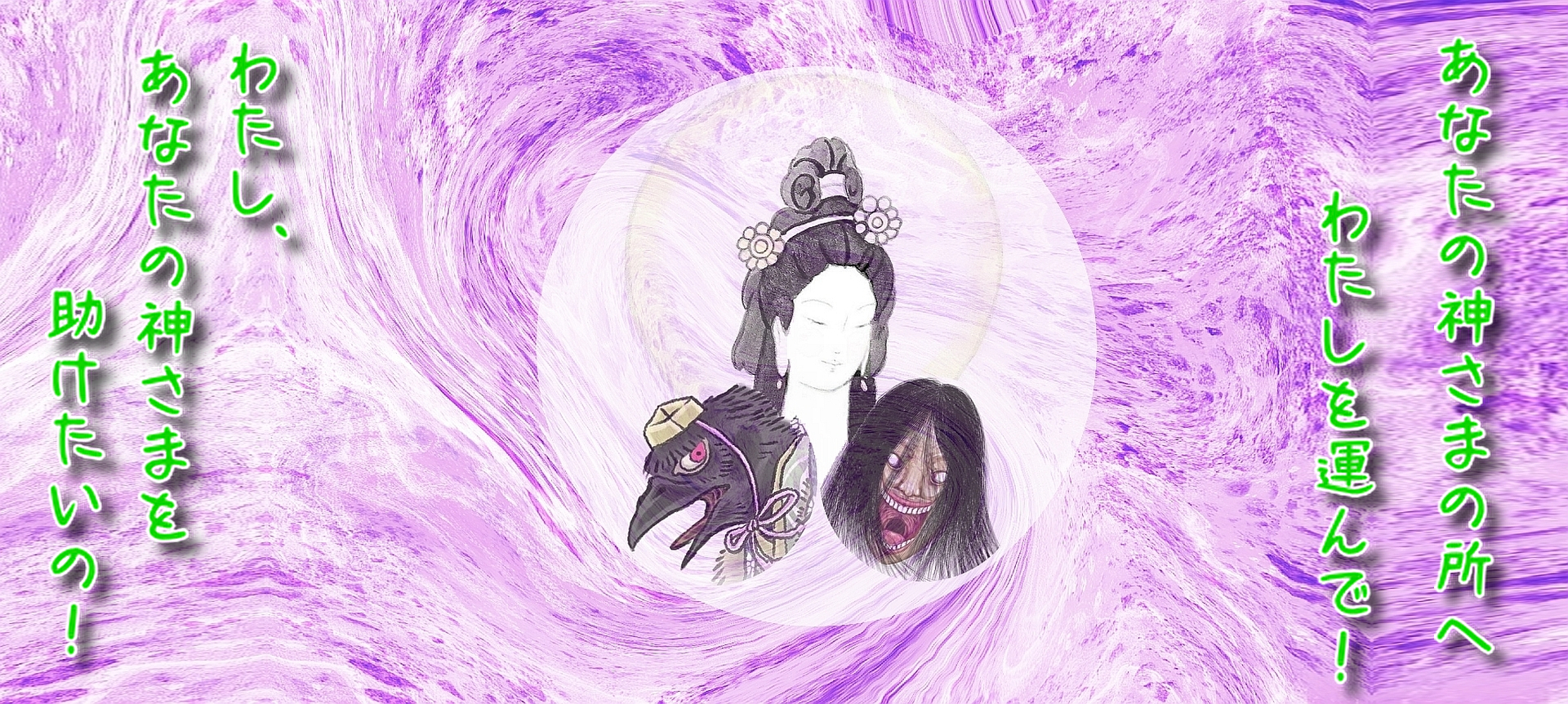

ちょっと谷山に気持ちが惹かれたりもしたけれど、あれは自分の責任から逃げていたんだと気がついていた。そんなわたしに神さまは、もう一度責任を果たすチャンスを与えてくれたに違いなかった。

扉の音が聞こえたからだろう。転校生は驚いたようにこっちを見ていた。目が合ったわたしは覚悟を決めた。静かに扉を閉めると、前に出ながら明るく声をかけた。

「ごめんね。誰もいないと思ったんだ」

転校生は慌てたように食べかけのパンを袋に仕舞い、黙ってわたしの横をすり抜けた。わたしは振り返って、扉のノブに手をかけた転校生に話しかけた。

「ねぇ、よかったら一緒に食べない? わたし、独りぼっちで食べないといけないからここへ来たんだけど、やっぱり一人より二人の方がいいからさ」

転校生はノブを握ったまま動かない。わたしはもう一声かけた。

「お願い、一緒に食べて。助けると思ってさ」

転校生はノブから手を離さないまま、怪訝そうな顔だけをこちらへ向けた。

「助ける?」

初めて聞いた声は、わたしたちの言葉と少しイントネーションが違う。でも、そんなことは気にしないで、わたしは話を続けた。

「今日ね、ほんとはお母さんが見に来てくれるはずだったんだ。だけど仕事の方が大事みたいで、やっぱり来られないって、今朝になって言われたの」

転校生はノブから手を離すと、真っ直ぐわたしの方を向いた。

「わたしには高校生の兄貴がいるんだけどさ。両親は兄貴のことばっかり大事にしてね、わたしのことなんか、一つも大事に思ってくれないんだ。かっこ悪い話だよね。あれ? 何で初めて会った子にこんな話するんだろ。誰にも言ったことないのに……」

それは本当のことだった。真弓たちだけでなく他の友だちの前でも、自分の弱味になるような話はしてこなかった。それなのに、この転校生には口が勝手に喋ってしまう。

おまけに悲しい気持ちが込み上げて来て、涙までこぼれてしまった。そんな自分に焦りながらも、わたしは出始めた涙を止めることができなかった。

転校生は扉から離れ、うなだれるわたしの肩を抱いてくれた。

「泣かいでもええよ。うちでよかったら、話聞くけん」

初めて聞く言葉だった。西の方の言葉みたいだけど、何だか温かい響きがある。

転校生は辺りを見回したけど、屋上だから椅子なんてない。それでフェンス近くに座ることになって、わたしたちは互いに向き合って腰を下ろした。

泣いてしまったことが恥ずかしく、弁当と水筒を下に置くと、わたしは両手で涙を拭った。そのあと何を喋ればいいのかわからず黙っていると、向こうから話しかけて来た。

「うちは一年二組の兵頭久実って言うんよ。愛媛から転校して来たん」

「愛媛? 愛媛って――」

「やっぱり、わからんか。愛媛はな、四国にあるんよ。四国はわかるやろ?」

わたしは日本地図を思い浮かべながら、どこが四国だったっけと考えた。久実は苦笑して、わたしたちが座っている所に、指で日本地図を描いた。

「日本て、ここが北海道で、ここが本州じゃろ? ここが九州でな、ここが四国や」

土の上じゃないから、コンクリートを指でなぞっても地図は描けない。わたしは久実の指の軌跡を目に焼きつけて、実際にはない地図で、久実が指差す四国の位置を確かめた。

久実はもう一度四国を指で描いたあと、九州と本州が接する部分と、海を挟んで向き合った所を指し示し、そこが愛媛だと教えてくれた。

うなずくわたしに、久実は愛媛はミカンで有名だと言った。なるほど、それなら聞いたことがある。わたしがもう一度うなずくと、久実はうれしそうに笑った。

その笑顔がとても可愛いくて、わたしは久実が好きになった。それに、さっきまではいじめられて落ち込んでいただろうに、その久実が笑顔を見せてくれたことは、わたしには何よりうれしかった。

「わたしは白鳥春花。一年一組なんだ」

「じゃあ、お隣のクラスなんじゃね」

「うん、お隣。クラスは違うけど、たった今からわたしたちは友だちだね」

「友だち?」

久実はちょっと戸惑ったのか、返事を返してくれなかった。

「迷惑……かな?」

わたしが困ると、久実は慌てた様子で首を横に振った。

「ううん、迷惑なんかやないけん。ただな……」

「ただ?」

「ただ、うちなんぞが友だちで構んのじゃろかて思たけん……」

久実の言葉はわからない所もあるけれど、何を言いたいのかは理解できた。

「あの……、あなたのこと、久実って呼んでもいい?」

久実はちょっとだけ驚いた顔を見せたけど、こくりとうなずいた。わたしは久実に、自分のことは春花と呼ぶよう頼んだ。

久実は遠慮がちに、春花――とわたしに呼びかけ、わたしは明るく返事をした。うれしそうな久実に、今度はわたしが、久実――と呼びかけた。久実は丁寧に、はい――と答えた。

二人の心の間に、見えない橋が架かったみたいな気がした。運動会より仕事を優先した母に、わたしは感謝したい気持ちになった。

「わたしね、久実が初めてなんだ。さっきみたいに本音の話ができたのは」

「何で、うちに?」

「わかんない。わかんないけど、こんなこと、初めてなの。他の人と喋るときは、こんなこと言ったら何て言われるかな、こう言ったら嫌われるかなって、気を遣ってばっかりでね。楽しそうなふりはするけど、ほんとは楽しくないって言うか、何か自分が思ってる友だちっていうのとは、ちょっと違うかなって思ってたんだ」

久美は真剣な顔でわたしを見ながら言った。

「わかるよ。春花のその気持ち、うち、わかる」

「ほんとに? ほんとに、わかってくれる?」

「うん。うちもね、同しこと思いよった」

気持ちが通じ合うって、何てうれしいんだろう。そう、わたしはこんな友だちが欲しかったんだ。

わたしは家のことや自分の友だちのこと、自分が何も取り柄がなくて自信がないことなんかを、夢中になって久美に喋った。

久実は何度もうなずきながら話を聞いてくれて、自分だって何もできないし、本当の友だちなんかいなかったと言った。

「ところで、久美はどうしてこっちの学校に転校して来たの? やっぱりお父さんの仕事の関係?」

わたしの問いかけに、久美は困ったような顔を見せたが、すぐに笑顔で言った。

「まぁ、そがぁなとこかな。ほんでも、うっとこもお父ちゃん忙しいけん、ほとんど母子家庭なんよ」

「ほんとに? じゃあ、わたしと似たようなもんだね」

「ほうじゃねぇ」

はにかんだように笑う久美に、今日はお母さんは一緒じゃないのかとわたしは尋ねた。

久美は笑みを消すと、母親は昨日から熱を出して寝込んでいると言った。

「せっかくの運動会だけど、それどころじゃないね。でもお母さん、運動会を見に来られなくて残念がってたんじゃない?」

「まぁね。ほんでも、お母ちゃんに見せられるほどのもんやないけん」

少し目を伏せがちに久美は言った。久美が言ったのは一〇〇メートル走や創作ダンスのことだろう。自分が活躍できる競技なら親にも見て欲しいけど、悲惨な結果がわかっているものは見せたくない。ましてや、いじめられているところなんか、絶対に見られたくない。

わたしは久美がいじめられていることには触れず、転校して来たばかりなのに、あれだけできたのはすごいと久美を褒めた。

久美は出たくないのを無理に出されたと言ったけど、それでも出たことはすごいとわたしは褒めまくった。

「わたしだったら仮病になって休んじゃうよ。それを出たんだもん、久美は偉いよ」

「そがぁ言うてくれるんは春花ぎりやで」

「ぎりって?」

少し困ったように笑うと、何々だけという意味だと久美は言った。

「ほやけん、春花ぎりじゃて言うんは、春花だけやていう意味なんよ」

「なるほど、ぎりか」

うなずくわたしに、久美は言った。

「うち、最初は運動会休むつもりやったんよ。ほんで、お母ちゃんにそがぁ言うたら、休んだらいけんて怒られてな。しょうことなしに来たけんど、ほんでも来てよかったわい。こがいして春花と知り合うことができたんやもん」

やっぱり久美の言葉は少しわかりにくい。それでもわたしは一生懸命に耳を傾け、久美の気持ちを喜んだ。

「そう言ってもらえたらうれしいな。ねぇ、つい喋ってばっかりになったけどさ。そろそろお昼ご飯を食べようよ。久美はお母さんが熱出しちゃったから、コンビニでパンを買ったんでしょ? よかったら、わたしのお弁当を半分こしようよ」

「え? ほんなん悪いわ」

「悪くなんかないよ。それに久美が持ってたパン、わたし好きなんだ。だから、そのパンを半分くれたら、交換したことになるじゃん。ね、そうしよ?」

「ほやかて、食べさしやで?」

「いいじゃん、友だちなんだから」

わたしにうながされて、久美は食べかけのパンを袋から取り出した。

「ほんまに、こんなんで構んの? さらのパンがあったらよかったけんど、うち、これしか買うてなかったけん」

「さらのパンって?」

「あれ? こっちではそがぁ言わんの? まだ食べとらん新しいパンのことや」

「へぇ、新しいことを、さらって言うんだ。面白いね」

笑うわたしの顔を、久実はじっと見つめた。

「何? どうしたの?」

「うちの言葉、変?」

「変じゃないよ。こっちの言葉と違うだけでしょ? そんなの、住んでた所が違うんだから、当たり前じゃん」

もし喋った相手が久実でなければ、慣れない言葉を変だと思ったかもしれない。でも、久実のお陰でそんな風には思わないで、方言を面白いと受け止めることができた。それでも久実は、まだ半信半疑の様子だ。

「ほやけど、変な感じがするやろ?」

「だから、変じゃないってば。面白いねって言ったのも、そういう意味で言ったんじゃないよ。同じことを表現するのに、違う言い方があるって面白いと思わない?」

「ほれは、ほうやけんど……」

「二組の子たちは、久美の言葉、変って言うの?」

久美はうなだれるようにうなずいた。わたしは久美の肩をポンとたたいて、気にしないの――と励ました。

「言いたい人には言わせておけばいいよ。わたしは久美の言葉、柔らかくて温かい感じがするから好きだな」

「ほんまに?」

「ほんまほんま」

久美の言葉を真似て答えると、久美はようやく笑ってくれた。

「それじゃあ、そのパンもらうね。代わりに、こっちのお弁当を半分食べて」

わたしは久美から食べかけのパンを受け取ると、自分の弁当箱を久美に渡した。弁当の蓋を開けた久美は、美味そうや!――とうれしそうな声を上げた。特に久美が注目したのは、毎度お馴染みのタコさんウィンナーだ。

「このタコさんウィンナーな、うち、憧れよったんよ」

「こんなもの、どこの家だって作るでしょ? 久美の家では違うの?」

「うっとこのウィンナーは、ただ切れ目を三本ほど入れて炒めるぎりなんよ。ほやけん、他の人の弁当にこれが入っとるん見よってな、食べてみたいなぁて思いよった」

「お母さんに作ってって言えばよかったのに」

「言うたんやけどな。ほんときはわかった言うんよ。ほやけど、いざこさえるときには、いつものウィンナーなんよ。ほやけん、いつか自分でこさえよて思いよったけど、まだこさえとらんのよ」

「うちの親もそんなとこある。よかったら、タコさんウィンナーは全部食べてもいいよ」

「全部もらうわけにはいけんよ。半分この約束やけん」

久美はタコさんウィンナーを一つ口に頬張ると、よく味わうように口を動かした。

しばらくしてウィンナーを飲み込んだ久美に、わたしは感想を聞いてみた。久美はウィンナーの味だったと答えた。それはそうだとわたしが笑うと、当たり前やったね――と久美も笑った。

他のおかずは定番の卵焼きと、昨夜の残りの鳥の唐揚げ。それにミニトマトとブロッコリーだ。わたしは野菜が嫌いなので、ブロッコリーは全部久実に食べてもらった。それだけでも、今日久実と友だちになれたのはラッキーだ。

ブロッコリー以外を半分食べた久実は、ごちそうさまでした――と満足そうに両手を合わせた。

「ああ、美味しかった。春花のお母ちゃんに会うたら、お礼を言わないけんね」

「だめだよ。そんなことしたら、ブロッコリーを食べてもらったってわかっちゃうよ」

「あ、ほうか。ほら、いけんね」

久美が笑い、わたしも笑った。

わたしは卵焼きを食べたあと、残っていたタコさんウィンナーを箸に取り、久実の顔の前に持って行った。

「ほら、あげるよ」

「いけんよ。自分で食べや」

「いいから食べなよ」

「ほんまに、ええの?」

「ほんまほんま」

久実はにっこり笑うと、パクリとウインナーを食べた。うれしそうな久実の顔を見ていると、少しも惜しいと思わない。

わたしは唐揚げとご飯をパクパク食べると、最後にミニトマトを口に放り込んだ。噛んだ瞬間、ガシュッと口の中に甘酸っぱい汁が弾けた。いつもは大して美味しいと思わないトマトだけど、今日のは甘くて美味しかった。

今何時だろうと思ったけど、時計なんか持っていない。校舎の壁には大きな時計があるけど、屋上からではわからない。それに下手にのぞいて、屋上にいるのを誰かに見られたら大変だ。屋上には勝手に出入りしてはいけない決まりがあるから、先生に大目玉を食らってしまう。

だけど出入り禁止のはずの屋上の扉の鍵が開いていて、久実が一人でここにいたなんて偶然とは思えない。そのことを久実に話すと、久実も同じ気持ちだと言ってくれた。

きっとわたしたちは出会う前から何かで結ばれていて、ここでこうして出会う運命だったに違いない。そう言うと、久実は喜んでくれたけど、少し悲しそうな顔になった。

「どうしたの? 何でそんな顔するの?」

「ほんまは、うちなんか春花の友だちにはなれんのに」

「なんで? なんでそんなこと言うの?」

「ほやかて……」

久美が黙ってしまったので、わたしは久美が初めてできた本当の友だちだし、久美と友だちになれたことが、ほんとにうれしいと熱く語った。

久美は目を伏せたまま、だんだん――と言った。

「だんだんって?」

「ありがとて言う意味や。丁寧に言うたらな、だんだんありがとうて言うんよ」

「そうなんだ。じゃあ、あたしも言うよ。久美、あたしと友だちになってくれて、だんだんありがとう」

久美はようやく笑顔に戻って、さっきの言葉のことを謝った。

「妙なこと言うて堪忍な。春花と友だちになれたこと、うち、ほんまにうれしいんよ」

「よかった。それじゃあ、約束だよ。今日からわたしたちは親友だからね」

わたしが右手の小指を出すと、久実はちょっとだけ戸惑い、それから自分の小指を出した。

「指切りげんまん。二人は親友だよ」

わたしたちは互いの小指を絡めた手を、何度か小さく振った。わたしは満足したけど、久実は立てたままの小指を悲しげに見つめていた。

でも、わたしが見ていることに気がつくと、久美は慌てたように指を引っ込めてにっこり笑った。

鏡の中のわたし

「今日はがんばったね。あなたがリレーに出るなんて、お母さん、鼻が高いわ」

スーパーで買ったお寿司をつまみながら、母はわたしを褒めてくれた。だけどわたしには、運動会を見に来るのが遅くなった言い訳をしているように聞こえた。

それでもリレーは見てもらえたのだ。文句を言うのはやめにしよう。正直、走る姿を母に見てもらえたことは、わたしもうれしかった。

驚いたのは、兄貴までもが駆けつけてくれたことだ。何でも、部活の練習が午前中で終わったので、同じ中学校の卒業生たちと一緒にのぞきに来たそうだ。

いつもの兄貴はわたしなんかに関心がない。だから来てくれるとはこれっぽっちも思っていなかった。だけど朝食のときに、わたしが午後の部でリレーに出ると母から聞かされて、絶対に見に行くと母には言ったらしい。

そんなこと、わたしはちっとも知らないから、リレーが終わってクラスの席に戻ったとき、兄貴が仲間と声をかけに来てくれたので、びっくりしたしうれしかった。

だけど家に帰って来ると、兄貴はいつもの素っ気ない兄貴に戻っていた。

兄貴は三つ目のマグロを口に放り込むと、口をもぐもぐさせながら言った。

「ほんと、大したもんだ。どん亀のお前がリレーに出るなんてな。それにしても、なんでお前なんかがリレー選手に選ばれたんだ?」

昼間の兄貴はどこへ行ってしまったんだろう? 自分が運動が得意だからって、偉そうに上から目線で言わないで欲しい。それにマグロは一人二つのはずだ。忘れているのか、わかった上で食べているのか。兄貴のことだから、絶対にわかって食べている。

わたしは急いで自分のマグロを確保すると、くじ引きだと言った。

口の中身を飲み込んだ兄貴は、驚いた顔をした。

「くじ引き? お前のクラス、みんな勝ちたくないの?」

兄貴の言い分は当然で、わたしだってそう思ってた。だけど、山田早紀以外は誰も手を上げなかったから仕方がない。それでも当たりくじを引いたときには、人生終わったと思ったほど気分は落ち込んだし、わたしに決まったことで、もうだめだと言うやつもいた。

だけど、走ってみたら楽しかった。あれだったら、もう一度走ってもいいくらいだ。それは走るのが好きになったということではない。楽しかったのには理由があった。

男女混合リレーは男女が交互に走る。選手は五人で、わたしは第四走者だった。

第一走者の男子は三位だったけど、第二走者の山田早紀の活躍で、第三走者の男子は、なんと一位で走って来た。だけどバトンを渡されたときに、わたしはバトンを落としてしまい、おまけに足が遅いから一番びりになった。

それでも、最後の走者である谷山健一郎が猛ダッシュで走り、二位の二組を追い抜いて、一位の三組とデッドヒートとなったのはすごかった。

結局、うちのクラスは二位に終わった。わたしがバトンを落としてなければ、一位になれたのにという非難の視線が、何人かの女子からわたしに向けられた。それで、とても肩身の狭い思いをしていたところに、兄貴が来てわたしをねぎらってくれたわけだ。お陰で女子たちの雰囲気もガラリと変わった。これについては兄貴に感謝するべきだろう。

だけど本当はそれほどには落ち込んではいなかった。

競技が終わったあと、谷山がわたしをかばって慰めてくれた。何人かの女子がわたしをにらんだのは、それに対するやきもちもあったのかもしれない。

もっとうれしかったのは、二組の第四走者が久実だったことだ。

足が遅い久実が一〇〇メートル走に出されたのは、二組の生徒からの嫌がらせだ。でも、リレーにわざわざ足の遅い者を選ぶとは思えなかった。

最初は久実もわたしみたいに、偶然くじ引きで決まったのだろうかと思っていた。だけど久実から話を聞くと、本当は別の子が出る予定になっていたらしい。ところが、その子が昼休み中に走り回って転んでしまい、足を挫いたために先生の指名で久美が急遽出場することになったと言う。

それにしても、先生までもが久実に恥をかかせようとしたのかと、わたしは心の中で憤慨した。でも事実はそうじゃなくて、急なことで誰も競技に出たがらず、困った先生が仕方なく、一〇〇メートル走に出場した久実に頼んだらしい。

もちろん久実は初めは辞退したそうだ。だけど、先生に何度も頭を下げられて断れなかったみたい。それで、負けても構わないという約束で出たところが、隣にわたしがいたというわけだ。

屋上で一緒にお弁当を食べたときには、お互い他の話に夢中だったので、午後のリレーに出ることを、わたしは久実には話していなかった。だから、久美もとても驚いていた。

競技前に入場門に集まったとき、お互いの存在を知ったわたしと久実は、手を取り合って喜んだ。それを見た周囲の他の子たちは、一様に妙な目をわたしたちに向けた。それでもわたしたちはそんなことは気にせず、一緒になれたことや、お互いに足が遅いことではしゃぎ続けた。

わたしはバトンを落としたけど、久実はバトンを落とさなかった。だけど、ちゃんと受け取るのに手間取ってしまい、わたしと久実は、ほとんど同じような位置関係で走ることになった。でも正確に言えば、久実の方がちょっとだけ速かった。それで、わたしはビリだったわけだ。

最終走者にバトンを渡したあと、わたしと久実は互いの健闘を讃え合った。走るのがこんなに楽しかったのは初めてだと久実は言ったけど、わたしもまったく同感だった。

でも、ライバルであるはずの久実とはしゃいでいたことは、他の選手たちには面白くなかったらしい。競技が終わったあと、もっと真面目にやれと早紀に文句を言われた。だからわたしは、久美が転校生でまだ新しい学校に馴染んでいないからと説明した。

すると、お前はいいやつだな――と谷山が褒めてくれた。谷山の方こそ、ほんとにいいやつだ。

そんな経緯は母にも兄貴にも話していない。でも二人とも見るものはしっかり見ていたらしい。わたしが親しくしていた紫色のズボンの生徒は誰なのかと、母は興味深げに聞いた。兄貴も寿司に手を伸ばすのをやめて、わたしの言葉を待った。

わたしは久実のことを説明し、二人で一緒に屋上でお弁当を食べた話もした。すると母は、これからも力になってあげるようにと言ってくれた。

兄貴もわたしを褒めてくれた。それはわたしたちが出入り禁止の屋上で、勝手にお弁当を食べたということに対してだ。さすがはオレの妹だと兄貴は言うんだけど、久美のことは褒めてもらうようなことじゃないから、まぁいいか。

ところでさ――と兄貴はわたしのマグロに手を伸ばしながら言った。わたしがマグロを避難させると、兄貴は隣にあったハマチを取った。それもわたしの取り分だ。

「ちょっと、お兄ちゃん。それ、わたしのハマチでしょ?」

「お前がマグロしか取らないから、いらないって思ったんだよ」

兄貴は惚けながらハマチを口に放り込んだ。そのままもぐもぐしている兄貴に、何がところでなの?――と母が言った。

兄貴はハマチを飲み込むと、にらんでいるわたしに言った。

「お前がバトンを渡した最終ランナーさ、あいつ、お前に気があるんじゃないのか?」

「え? なんで?」

「オレ、お前に声をかける前に見てたんだけど、あいつ、お前のことを慰めてただろ? 他のやつらがいる前であんな風に慰めるのって、そうはいないぜ。たぶん、あいつ、お前に惚れてるな。間違いない」

わたしは顔がカーッと熱くなった。熱は頭の中にも浸透し、焦げつきそうになった思考回路が、反射的にわたしに言い返させた。

「何があいつよ。そんな上から目線で言うなんて、谷山くんに失礼でしょ!」

「何、むきになってんだよ。もしかして、お前もあいつに惚れてるのか?」

「何でわたしが、あんなやつに惚れないといけないのよ。あいつはね、誰にだって優しいの。だから、クラスの女の子には一番人気があるし、わたしなんかが好きになったって、その――」

「お前、自分が何喋ってんのか、わかってる? 支離滅裂だぞ」

まあまあ、いいじゃないの――と母が二人の間に割って入った。

「いいわよね、青春って。そんな風にしてられるのも、今のうちだけよ。現実はきびしいんだって、大人になって社会に出たらわかるから」

母はもっと食べろとうながした。

それでわたしがハマチにしようか、サーモンにしようかと迷っていると、パッと兄貴がわたしのサーモンをつまんで口に放り込んだ。あっと思っていると、兄貴は頬を大きく膨らませたままハマチも取った。さっきも取ったから、もうわたしのハマチはない。

「もう怒った!」

わたしは立ち上がると、兄貴の前に残っていた寿司を、三つまとめてつかむと、そのまま口に詰め込んだ。もう何を食べてるのかわからない。これは戦争だ。

ところが兄貴はやり返さなかった。口の周りを飯粒だらけにして、ふぐみたいになったわたしを見て、腹を抱えて笑った。

「これがお年頃の娘かよ……、その顔……、谷山ってやつに見せてやれ……」

「二人とも好い加減になさいね!」

母が怒りながら噴き出した。ひどいよ、お母さんまで!

わたしは二人の前から逃げて洗面所へ行った。だけど、口に入れた物を吐き出すわけにはいかず、そのまま鏡を見ながらもぐもぐ食べた。急いで飲み込みたいけど、喉に詰まりそうになるから、少しずつしか飲み込めない。

鏡に映った自分を見ると、確かにおかしい。自分でも笑いそうになったり泣きそうになったりしながら、わたしは何とか口の中の物を飲み込み終えた。

わたしが洗面所にいる間に、笑いが収まった兄貴は母と喋っていた。兄貴は父と母がどこで知り合ったのかと聞き、お見合いをしたと母は言った。

「こっちで暮らしてた伯母が世話好きな人でね、この人なら絶対に間違いないからって言うから、あんまり深く考えないままお見合いして、その流れで結婚したのよ。その頃は、周囲の人たちが次々にお見合い結婚してさ。そうするのが普通なんだって思ってたの」

わたしが洗面所から戻っても、兄貴は関心がないみたいに母との会話を続けた。

「その結果は? 伯母さんの言うとおりだった?」

母は質問に答える前に、わたしにお寿司は一つずつ食べるようにと釘を刺した。

わたしの前には、兄貴に取られたはずのハマチとサーモンがあった。母が自分の分を置いてくれたようだ。

「お母さん――」

「いいから食べなさい。これは、がんばったあなたへのご褒美よ。だけど、一つずつよ」

もう一度母が念を押すと、さっきのわたしの顔を思い出したのか、兄貴がまた笑い出した。

わたしは兄貴をにらんだあと、お見合いの話?――と母に尋ねた。

うなずいた母は兄貴に顔を向け、伯母さんの言うとおりだったと言った。

「あなたたちのお父さんは、ほんとにいい人よ。あなたたちのために、身を粉にして働いてくれてるでしょ?」

この言い方が少しわたしを刺激した。あなたたちのためにじゃなくて、兄貴のためなのに。わたしはちょっと皮肉を込めて母に聞いた。

「ねぇ、お兄ちゃんは大学へ行くんでしょ? わたしも大学に行ってもいい?」

「何言ってんのよ。まだ高校も入ってないのに、なんで大学なの? その前に高校へ入んないといけないでしょ? ちゃんと勉強してるの?」

兄貴が一緒になって偉そうに言った。

「そうだぞ。お前の成績だと入れる高校だって限られるぞ。て言うか、入れないかもな」

「あ、お兄ちゃんまでそんなこと言う?」

「お兄ちゃんだから言ってんの!」

母は笑いながら、わたしたちをなだめた。

「まあ、学校がすべてじゃないからね。大学なんか行かなくたって、生きて行く道はいくらでもあるから」

「それって、わたしなんか大学へ行かなくてもいいってこと?」

「無理に行く必要はないって言ってるの。大学に入るのは大変でしょ?」

「そうそう。他に好きなことができるかもしれないし、好きな男ができるかも――」

あ、もう好きな男はいたか――と兄貴はわざとらしく自分の頭をたたいて笑った。

わたしは兄貴をにらみつけ、兄貴の前にあった寿司を二つ取った。それは兄貴の好物のイカとウニだ。

「あ、やりやがったな!」

イカとウニを続けて口に入れたわたしは、兄貴を挑発した。

「だまぁみど、ブヮーカ!」

「ちょっと、春ちゃん。女の子なのに下品よ」

「母さん、これはそういう問題じゃない!」

兄貴がこちらの寿司に手を伸ばそうとするのを、わたしは両手でブロックした。

「何だよ、こいつ。ダイエットしてたんじゃねぇのかよ!」

はっとしたけど、もう遅い。でも、たまにお寿司ぐらい、たくさん食べたって大丈夫だろう。それに今日はめでたい日だ。久美という親友ができたのだから。久美は今、どうしてるんだろう? お母さんの熱は下がったのかな?

わたしは兄貴を警戒しながら、ゆっくりと口の中身を飲み込み考えた。

もし久美のお母さんの熱が下がっていなければ、せっかくの日なのに久美たちはコンビニ弁当かもしれない。それでも久実はきっと、運動会が楽しかったとお母さんに報告しているだろう。そのことは、何よりお母さんを喜ばせたに違いない。

ダイエットなんかするもんじゃない。この夜は食べ過ぎて具合が悪かった。だって、母の分まで食べてしまったのだから。いくらご褒美だからって、母への配慮が欠けていた。それでバチが当たったのだろう。

わたしは布団の中でお腹をさすりながら、何度も身体の向きを変えた。

どうしても眠れないので、わたしはベッドの上に起きると、枕元の電気をつけた。すぐ横の机の上に、小さな鏡が置いてある。それを手に取り、わたしは自分の顔を映した。

薄暗い部屋の中に、ぼんやりと浮かび上がった顔。痩せたようでも、やっぱり丸い。もしかしたら、お寿司を食べすぎたから、顔が元に戻ってしまったのだろうか?

こんなことでは、真弓たちに何を言われるかわからない。それに谷山だって、やっぱりスラッとしたきれいな子がいいんだろうな。

久美と友だちになれたことや、谷山と一緒に二人三脚とリレーに出られたことで、少し有頂天になっていた。よく考えてみれば、わたしは何も変わっていない。

わたしはちっとも可愛くないし、勉強も運動もだめだ。

兄貴も谷山もイケメンで女の子たちから人気だし、真弓も百合子も美人だから、何をやっても許される。だけど、わたしはそうじゃない。

わたしは顔の角度を変えながら、鏡に映った顔を眺め続けた。下から照らす明かりのせいで、鼻や顔の窪みが大きな影を作り、昼間見ても変な顔が余計に変に見えて来る。もう口にお寿司は詰め込んでいないのに、あのときと同じみたいな顔だ。

「ブス」

わたしは鏡の中の自分に悪態をついた。

――あなた、わたしが嫌いなの?

悲しそうな顔をした鏡の中のわたしが言った。本当は自分の独り言だ。

「嫌いだよ、お前なんか。何で、もっと可愛く産まれて来なかったのさ。可愛かったら、勉強ができなくたって、運動が苦手だって、みんなが優しくしてくれるのに」

――本当にそう思ってるの?

一瞬怒ったように見えた鏡の中の顔が、泣き出しそうな顔になった。

ただの鏡遊びのはずなのに、胸の中に悲しみが込み上げて来る。それで却ってわたしは意地になり、鏡の中の自分に文句を言い続けた。

「本当だよ。お前なんか嫌いだよ。ブスだったらブスなりに、何か取り柄があればよかったんだよ。だけど、何もないじゃん。もっと勉強できるとか、運動神経がいいとか、何か人より優れたものがあればいいのにさ。お前なんか、いいとこ一つもないじゃんか!」

鏡に怒りをぶつけながら、わたしは悲しくなって下を向いた。

――ごめんね。でもね、あなたはこの世でたった一人の、わたしの神さまなのよ。

え?――わたしはギクリとして顔を上げた。鏡の中の自分も驚いた顔をしている。

「今のは何? 今の、わたしが自分で喋ったんだよね?」

自分の問いに自分でうなずきながら、何だかすっきりしない。確かに、今のは自分で喋ってたとは思う。だけど、自分で考えて出て来た言葉じゃない。まるで、誰かがわたしの口を借りて喋ったみたいだ。いや、本当にこの口が喋ったのだろうか?

それに、神さまと言う言葉が引っかかる。前にも誰かに言われたような、そんな気がするんだけど、それがいつのことなのか思い出せない。

もしかしたら、これって魔法の鏡なのだろうか? そう思って、わたしは鏡をひっくり返したり、透かしたりして調べてみた。だけど、別に気になる所は見当たらない。そもそも百円ショップで買った鏡だから、魔法の鏡であるわけがない。

もう一度鏡の中をのぞいてみたけど、そこに映っているわたしは、何も喋ってくれなかった。

「わたし、あなたの神さまなの?」

尋ねてみたけど、やっぱり何も答えてくれない。いろいろ変な顔をしてみたら、鏡の中でも同じことをやっている。結局、全部わたしの一人芝居で、思わず出て来た言葉はただの妄想なのだろう。

わたしは鏡を机に戻すと、枕元の電気を消した。

今日はいろいろとうれしかった一日だったのに、締めくくりは切ないものになってしまった。

本当の友だち

この日は運動会でつぶれた日曜日の代休だ。だけど、母も兄貴も休みじゃない。

いつもだったら母の仕事が早番でなければ、わたしと兄貴が母に見送られて家を出る。でも、今日はわたしが二人を送り出す形になった。とは言っても貴重な休みなので、朝は布団の中でゆっくりしていたい。

結局、兄貴には挨拶もしないで、自転車が出て行く音を窓越しに確かめただけだった。

行って来るね――と下から声をかけた母は、さすがに無視ができない。布団の中から大きな声で、行ってらっしゃいと返事をした。

玄関に鍵をかける音がした。間もなくすると、駐車場のゲートが開く音が聞こえて、母の車のエンジンがかかった。いったん車が表に出たあと、今度はゲートが閉まる音。それから母が車に乗り込む音がして、車のエンジン音は遠ざかって行った。

辺りが静かになると、二度寝をしようと、しばらく布団の中で横になっていた。でも、カーテン越しの陽射しで部屋の中は明るい。それに、母に大声で返事をしたのがいけなかった。すっかり目が覚めてしまって、ちっとも眠くならなかった。仕方なく身体を起こして一階へ下りたけど、誰もいない家は何だか居心地が悪い。

今日は誰とも何の約束もしていない。わたしはスマホを持っていないから、誰かに連絡をしようと思ってもできないし、呼び出しがかかって来ることもない。

昨日の運動会が終わったあとは、みんながんばったな――と先生から褒めてもらって解散となった。真弓と百合子から一緒に帰ろうと誘われたけど、ちょっと用事があるからと言って、わたしは二人を先に帰した。だから、真弓たちと遊ぶ約束はしていない。

二人を先に返したのは、久美と一緒に帰る約束をしていたからだ。

真弓たちを先に帰した手前、久実と一緒にいるところを二人に見られるとまずい。それで、教室で少し時間をつぶしてから、わたしたちは家路に就いた。

教室でも帰り道でも、喋ったのは他愛のない話ばかりだった。それでもわたしは楽しかったし、久実も楽しかったと思う。

別れ道になってもなかなか互いに離れがたくて、どうでもいいような話を、その場に立ったまま延々と続けた。久実がお母さんのことを思い出さなければ、暗くなるまで喋っていたかもしれなかった。それほどずっと喋り続けていたのに、今日どうするのかは相談しなかった。

ほんとは今日、久実と遊ぶ約束をしたかった。だけど、久実のお母さんが具合が悪いから、久実を誘うのは遠慮した。

久美もそう思ったから、今日のことを何も言わなかったのだろう。だから、お互いの家の電話番号も教え合っていない。でも今になって、わたしは後悔していた。今日のお母さんの具合を電話で確かめてから、どうするかを決めればよかったのだ。

食堂のテーブルには、母が朝食を用意してくれていた。トーストとベーコンエッグと、わたしが嫌いなブロッコリーだ。だけど昨夜、お寿司を食べ過ぎたし、普段食べないから朝は食欲がない。

わたしは冷蔵庫から牛乳を取り出すと、コップに注いで一口だけ飲んだ。まだ寝ぼけた様子の胃袋が、冷たい牛乳が流れ込んで来て驚いているようだ。

コップを持ったまま隣のリビングへ行くと、わたしはソファーに座って、テレビのリモコンをつけた。だけど、どのチャンネルも面白い番組なんかやっていない。退屈だ。

プチンとテレビの電源を切ると、わたしはリモコンをポイッと横に投げた。するとリモコンが何かにぶつかる音がした。何だろうと思って目を遣ると、ソファーの隅に一冊の本が無造作に置かれていた。タイトルは「産まれたときの記憶」だ。

手に取ってみると、誰かが図書館で借りた本のようだ。背表紙の所に本の記号と番号が書かれたシールが貼られてある。

裏表紙をめくると、図書カードを差し込む紙ポケットがあった。その下には、兄貴の学校の判が押されてある。どうやら兄貴が学校から借りた本らしい。今日返すつもりだったのを忘れて行ったのだろう。頭はいいのに、こういうところは抜けている。

小説かなと思ってめくってみると、どうもそうではないようだ。何か科学的な本みたいで、ちょっと文章がこむずかしい。

パラパラと適当にページをめくって見ているうちに、話し言葉で書かれてある所があった。そこの少し前の方にページを戻して読んでみると、それは産まれたときのことを覚えているという人の体験談だった。

この部分は読みやすい。書かれてあるのは、母親のお腹の中にいたときのことを覚えている人や、産まれて来たときに、笑顔で迎えてくれた人たちのことを覚えているという人の話だ。とても信じられない話ばかりだけど、まだ母親のお腹の中に宿る前から、自分を産んでくれる人の様子を、宙に浮かんで眺めていたという話まであった。

わたしは馬鹿馬鹿しくなって本を閉じた。子供が読んでもわかるような作り話を、よくも真面目に取り上げるものだと、わたしは呆れながら著者を確かめた。著者は外国人のようで、名前が片仮名で書かれてある。日本人は外国人に弱いから、外国人が書いた本というだけで信じそうだ。この本を日本人が書いていたら、誰も読まないに違いない。

わたしはリモコンの隣に、本を投げ捨てるように置いた。

――こんな本を読むなんて、お兄ちゃんは頭がいいと思ってたけど、本当は大したことないんだな。

めったに味わうことのない優越感に浸ったわたしは、ソファーにもたれながら手に持った牛乳を一口飲んだ。だけど、いくらかっこをつけても、わたしが頭が悪いという事実は変わらない。

現実に戻ると、退屈がわたしにのしかかって来た。わたしは天井を見上げ、久実の名前を呼んだ。

「若草マンション。ここだな……」

わたしは四階建てのこぢんまりした古びた建物を見上げた。

結局、我慢ができずに久実の家まで来てしまった。

ここは真弓たちがいた小学校の校区になるけれど、校区の建物が全部高級マンションというわけではない。この建物にもマンションという名前がついているけど、真弓たちの家とはずいぶん違う。

見たところエレベーターはない。建物の左の端にあるらせん階段で、上がり下がりするみたいだ。久実の家があるのは三階だそうなので、わたしは階段を三階まで上がった。

三階の廊下は何にもなく、殺風景でひっそりしている。四つか五つの扉があるけど、どこも部屋の番号が書いてあるだけだ。どの表札にも名前が入っていない。久実の家が三階だとまでは聞いたけど、部屋の番号までは聞いていなかった。

わたしは何度か廊下を行ったり来たりした。そのうち誰かが出て来るんじゃないかという期待があった。だけど、どの家も留守みたいに物音一つしなかった。このどれかの扉の向こうに、久実がいるだろうにと思うと悔しかった。でも、呼び鈴を押して間違っていたら大変だ。せっかくここまで来たのにと思いながら、わたしは階段を下りた。

一階へ下りると、小さな郵便受けが並んでいる所があった。だけど、そこにも名前は一つも書かれていなかった。それに部屋の番号すら、書かれていない郵便受けもあった。

下から建物の三階を見上げたけど、久美は出て来ない。他の人でもいいからと祈ったけど、やっぱり誰も出て来なかった。わたしは久実に会うのを諦めるしかなかった。

とぼとぼと歩きながら、真弓の家にでも行ってみようかと思った。このままでは、今日一日独りぼっちで退屈だ。真弓に約束はしてないけど、行くだけ行ってみることにした。

真弓が暮らす高級マンションに着くと、わたしは下からマンションを見上げた。真弓の家は十五階。上の方だ。やっぱり、わたしとは住んでいる世界が違う。

わたしはマンションの入り口へ向かった。

真弓の家には何度か呼んでもらったことがある。だから、どこが真弓の家なのかは知っている。でも突然訪ねたりしたら、驚かれるかもしれない。もしかしたら、呼んでもないのに来るなんてと、図々しく思われる可能性もある。それに、家族で出かけて留守ということも考えられる。

不安な思いで玄関に着くと、わたしははっとなった。ここは外の人間が勝手に中に入れないよう、セキュリティがきびしいのだ。住人の許可がなければ、入り口の扉は開かないようになっている。

扉の脇を見ると、数字が書かれたボタンが並んだ機械があった。機械にはマイクとスピーカーがある。これで住人の部屋の番号を押して、中の人に許可をもらうのだ。

前にここへ遊びに来たのは、何週間か前のことだ。そのときは部屋の番号を覚えていたけど、忘れてしまった。確か初めは十五なんだけど、そのあとの数字が思い出せない。違う番号を押してしまっては大変だ。でも、番号が押せなければここから先へは進めない。

わたしはがっかりしたけど、まぁいいやと思い直すことにした。

真弓の家には百合子の他にも、同じマンションに暮らす似たような女の子たちも遊びに来る。そんな中にいれば、わたしは一人浮いてしまう。

わたしはみんなが喜ぶような話題を提供することができない。いつも誰かが何かを言い出すのを待って、それに合わせてうなずいたり、はしゃいだりするだけだ。でも、本当に楽しいと思うことはめったにない。

でも、今のわたしには久美がいる。今日は久美に会えなかったけど、だからと言って、わざわざ自分から気疲れするような所へ出向く必要はない。

わたしはマンションの玄関から外へ出た。一度だけ真弓の家を見上げたあと、わたしは自分でも驚くほど清々しい気分で自分の家に向かった。だけど歩いているうちに、だんだん退屈な気持ちが蘇り、足は次第に重くなった。

しょんぼりしながら家の近くまで戻ると、辺りをきょろきょろしている女の子がいた。久美だ!

「久美!」

わたしはうれしさに駆け出した。振り返った久美も笑顔になって駆け寄って来た。

久美はわたしの手を取ると、ほっとしたように言った。

「春花、外におったんか。うち、春花んとこに遊びに行こ思て来たけんど、どこが家なんかさっぱりわからんで往生しよったんよ」

「ほんとに? わたしも久実と遊ぼうと思って、久実のマンションまで行ったんだよ。だけど、どこの家も表札に名前が出てなかったから、わからなくて帰って来たんだ」

「ほうやったん。ほれは悪かったね。ほやけど、いつ来たん? 全然すれ違わなんだね」

真弓たちのマンションに立ち寄ったことが後ろめたくて、わたしは本当のことが言えなかった。

「帰って来る前にちょっと寄り道してたから、その間に久実が来たんだよ」

「ほうなんか。ほんでも春花が寄り道してくれたけん、よかったわい。春花が真っ直ぐ家に戻んとったら、うち、どこが春花の家かわからんまま諦めて去ぬるとこやったわ」

去ぬるとは帰るという意味だ。古風な言い方を面白く思いながら、わたしは言った。

「ほんとだね。危ないとこだった。間一髪ってやつだね」

久美は女の子なのに親父みたいな言葉を使うのがおかしかった。それで、つい喋りながら笑ってしまった。だけど、久美はそれを二人が無事に再会できて、わたしが喜んでいると思ったみたい。わたしと一緒に笑いながら、久美は二人の運のよさを喜んだ。

「へぇ、ここが春花の部屋なん……」

ベッドと机でほとんどいっぱいの狭い部屋を、久美は物珍しそうに見回した。

壁には流行の男性アイドルのポスターや、好きなアニメのカレンダーを飾ってある。でも真弓や百合子とは好みが違うみたいで、こんなのがいいのかと二人して馬鹿にされた。

果たして久美はどう反応するのだろう? どきどきしていると、久美はポスターを見つけるや否や、うれしそうに駆け寄った。

「うち、この人の大ファンなんよ。優しそうでええよね」

「やっぱり久美とわたしは気が合うんだね。この人のよさをわかる人って少ないんだ」

わたしはすっかり安心したし、うれしかったけど、カレンダーに目を移した久美は、さらにわたしを喜ばせてくれた。

「うちもこれ、大好きやった。毎週見よったよ」

「ほんと? うれしい!」

ちょっと待っててと言うと、わたしは台所へジュースとお菓子を取りに行った。こんなことは今までなかったと思うほど胸が弾んでいる。

いそいそと冷蔵庫からジュースを取り出してグラスに注ぎ、戸棚に隠していたお菓子と一緒にお盆に載せると、わたしは二階の部屋へ上がって行った。

お待たせ――と言って部屋に入ると、久美は窓の外を眺めていた。振り返った久美は、何だか暗く硬い表情に見えた。でも、それはほんの一瞬だけだった。お盆のジュースとお菓子を見た久美は、はしゃいで喜んだ。

ベッドにお盆を載せて、その両脇に二人で座った。その拍子にジュースがこぼれそうになったので、わたしは慌てて二つのグラスを手に取り、一つを久美に手渡した。

「だんだん」

久美はにっこり笑って言った。

「だんだんって、確か、ありがとうって意味だったよね」

「覚えてくれたんか。うれしいな」

「愛媛では、みんな、だんだんて言うの?」

「今は誰も言わんな。これは古い方言でな、田舎のおばあちゃんがよう使いよったけん、ほれがうちにも移ってしもたんよ」

久美は恥ずかしそうにしながら、ジュースを飲んだ。

「愛媛弁て、何かいいよね」

「だんだん。あ、また言うてしもた」

二人でくすくす笑ったあと、久美は自分の言葉は愛媛弁ではなく、伊予弁だと言った。

「いよべん?」

「うん。昔の言い方で、愛媛のことを伊予て言うんよ」

「なるほど。伊予弁ってさ、何か温かくて、気持ちが籠もってる感じがするね」

「そがい言うてくれるんは、春花ぎりやし」

久実は沈んだ顔になると、悲しそうに言った。

「こっちでは伊予弁は珍しいけん、喋ったら小馬鹿にされるんよ。ほじゃけん、普通の言葉を喋ろとしてもな、やっぱし喋り方が違うみたいなけん、余計にからかわれるんよ」

二組の生徒たちのことだろう。わたしは聞いていて腹が立った。

「でもさ、こっちの人だって愛媛に行けば、よそ者でしょ? どっちの言葉を使う人が多いかってだけの話だから、そんなに気にしない方がいいよ。だいたい言葉の違いのよさがわからない人なんて、全然大した人間じゃないからさ。相手にすることないよ」

久実を慰めながら、自分でもなかなかいいことを言うなと思った。でも、久実は元気を取り戻すどころか、余計にしゅんとなったようだった。

「そうだ、久実が好きなことを教えてよ。久実って何が好きなの?」

ここは話題を切り換えるのが一番。わたしは思いきり明るい声で久実に尋ねた。久実はしょんぼりしたまま小首を傾げた。

「花かな……」

「花? どんな花が好きなの?」

「桜とかチューリップとか、ヒマワリとかコスモスとか、誰でも知っとるような花も好きやけんど、道端にひっそり咲いとる、名前もわからんような、こんまい花も好きなんよ」

「こんまいって小さいってことでしょ?」

「ほうよほうよ。小そうてな、誰の目にも留まらんような花が好きや」

「何で、そんな花が好きなの?」

「ほやかて一生懸命咲きよるやろ? 誰っちゃ見てくれんし、誰っちゃ世話してくれんのに、一生懸命咲いとるやんか。ほれが健気でいじらしいんよ……。ほれに、そのこんまい花に顔近づけてよう見てみたらな、結構珍しい形しよったり、愛らしい姿をしよるんよ。あれに気づかんのは損やで」

喋っているうちに、久実は元気を取り戻したようだった。わたしの名前が春の花というのも何かの縁だと言い、あとで一緒に花を探すことになった。

「ところで、春花は何が好きなん?」

「え? わたし?」

久実を元気づけるために聞いただけなので、自分が答える番になるとは考えていなかった。好きなものがないわけじゃないけど、いきなり聞かれると急には思いつかない。

「えっと……、絵を描くことかな」

「絵ぇ? 春花、絵ぇ描けるん?」

「自慢できるようなもんじゃないけどさ。これでも一応は美術部に入ってんだ。でも、最初に美術部に入った動機はね、運動部に入りたくなかったから。わたし、運動苦手だからさ。でも文化部って美術部の他は、吹奏楽部と手芸部と英会話サークルしかなくてね。どれも向いてないみたいだけど、絵だったら、まだましかなって思ったの」

「よう言うわ。絵ぇなんてそがい簡単に描けるもんやないで。なぁ、春花が描いた絵ぇ、うち、見てみたい。何ぞあったら見せてや」

ほんとだったら恥ずかしくて人に見せたりしないけど、久実の頼みだから断れない。

わたしは家に持ち帰っていたデッサンやクロッキーを、ベッドの下の整理箱から取り出した。ほとんどが一学期に描いた練習の絵で、自分で見ても何だこれはと思うようなものばかりだ。

それでも久実はわたしの絵を一枚一枚眺めながら、感動の声を上げてくれた。

絵を一通り見て満足した様子の久実は、輝いた目をわたしに向けた。

「なぁ、うち、春花にお願いがあるんよ」

「お願い? 何?」

「一枚ぎりでええけん、うちに絵ぇ描いてくれん?」

「え? 今? ここで?」

久実は子供のようにうなずいた。久実だから特別に絵を見せたけど、頼まれて描くほどの腕じゃない。

わたしは絵を描くための画用紙も鉛筆も、学校に置いてあると言い訳をした。でも、久実はそれで諦めはしなかった。広告の裏でもかまわないし、普通の鉛筆でもボールペンでもいいからお願いと言い、両手を合わせてわたしを拝んだ。

普通の鉛筆しかないから上手く描けないかもと言うと、久実はそれでも構わないと言って喜んだ。

わたしは仕方なく無地の便せんに、普通の鉛筆で絵を描くことにした。

「じゃあ、そこにいてね」

わたしは久実をベッドに座らせたまま、自分は机の椅子へ移動した。

「ひょっとして、うちを描いてくれるん?」

「絶対に期待しないでよ。できた絵を見て、何これ?――なんて言わないこと!」

「ほんなん言うわけないやん! だんだんな、春花」

どういたしましてと言う代わりに、ちょっとだけ笑ってみせたあと、わたしはじっと久実を見つめて絵を描き始めた。

わたしが目を向けるたびに、久実は恥ずかしそうに微笑んだ。でもモデル役なので、じっと身動きせずに座っていた。

そのうれしそうな笑顔はほんとに素敵だった。仕方なく始めたはずなのに、手に持った鉛筆が勝手に動いて行く。

いつの間にか夢中になって描いた久実の姿は、自分で言うのも何だけど、結構上手に描けていると思う。ほら、紙の中で久実の分身が、こんなにいい顔で笑っている。

わたしの様子を見た久美が、できたん?――と期待の顔で尋ねた。

「できたのは、できたんだけど……」

「見せてや!」

立ち上がろうとする久実を、わたしは制してもう一度座らせた。

一応描けはしたけど、まだ未完成だ。わたしはこの絵に久実の雰囲気を出したかった。だけど、どうそれを表現したらいいのかわからない。ぼんやり久実を眺めていると、久実の周りに花が見えた。

これだと思ったわたしは、目に浮かぶままいろんな花の絵を描き足した。知っている花もあれば、思いついたまま描いた知らない花もある。本当にそんな花があるのかどうかもわからない。それでもわたしには、久実が花に囲まれているイメージがあった。

描いているうちに、なんでか久実の頭や肩に小鳥が乗っているように見えた。これはいいやと思って、小鳥も描き足した。すると、今度は膝の上にウサギが乗っている。面白いなと思って、これも描いた。

「久実ってさ、花が好きだって言ったけど、小鳥や動物も好きじゃないの?」

「うん。好きやけんど、ほんなことわかるん?」

「顔にそう書いてあるのよ」

久実が驚いた様子で両手で顔を押さえると、頭や肩に乗っていた小鳥たちが、驚いて飛んで行ってしまった。代わりに、いつの間にか現れた子犬が二匹、久実の足にじゃれついている。ん? 一匹はちょっと変わってるな。もしかして、これってタヌキ?

何でこんな物が目に浮かぶんだろうと、自分でもおかしくなった。久実が気にするのでこらえていたけど、どうしても顔に笑みがこぼれてしまう。

「何、笑とるんよ? もしかして、妙な顔を描きよるんやなかろね!」

我慢しきれず立ち上がった久実から、絵を隠しながら何とか描き終えた。

「はい、完成しました!」

久実は疑いの眼差しをわたしに向けながら、わたしが差し出した絵を受け取った。だけど、そこにある絵を見ると、大きく目を見開いた。

同じように開かれたままの口からは、しばらくしてから、嘘や――というつぶやきが漏れた。

「これ、ほんまにうちなん?」

「そうだよ。今回のは自信作だな。ちゃんとした画用紙に描けなかったのが残念」

少し誇らしげに言うと、久実はぼろぼろ涙をこぼし始めた。やっぱり花や動物は余計だったかと、わたしはうろたえた。

「ごめん。でも、それね、別にふざけて描いたわけじゃないんだよ」

久実は黙って首を横に振りながら、絵をそっと胸に抱きしめ、だんだん、春花――と言った。

わたしはほっとして、涙のわけを聞いた。でも、久美は何も教えてくれなかった。

学校の屋上で初めて久美と喋ったとき、わたしは久美の前で涙を見せた。あのときのわたしと同じように、久美も長い間、何かを胸の奥に隠し続けていたのだろう。それは学校でのいじめかもしれないし、もっと他のことかもしれない。友だちだから話して欲しい気持ちはあるけれど、無理に聞き出すのはよくないことだ。

わたしは立ち上がると、黙って久美を抱きしめてあげた。久美は絵を胸に抱いたまま、わたしの肩に頭を載せて泣いた。

しばらくして泣きやんだ久実は、わたしから離れて恥ずかしそうに笑った。

わたしは安心したけど、次に何と言えばいいのかわからなかった。代わりにお腹がぐーっと鳴って、久美に笑われた。何だかいい雰囲気だったのに、お腹のせいでぶち壊しだ。

「なぁ、今何時やろか?」

久美が辺りを見ながら尋ねるので、わたしはベッドの枕元にある、目覚まし時計を指差して、もうお昼過ぎだと言った。すると久美は慌て出した。

「うち、そろそろ去ぬらんと」

「もう帰るの? まだ来たばっかりじゃない。それに、一緒に花を探すんでしょ?」

「ほうなんやけんど、うち、スーパー行かんといけんのよ。お母ちゃん、まだ治っとらんけん、お母ちゃんが食べられそうな物、買いに行くんよ」

「じゃあ、わたしも一緒に行く!」

「え? ほんなん悪いし」

「いいのいいの。どうせ、することなくて暇なんだもん。一緒に行くよ」

久美はうれしそうに笑うと、もう一度わたしが描いた絵を眺めた。

「なぁ、なんでうちの周りに、こがいな花とか小鳥とか動物、描いてくれたん?」

「なんでと言われてもなぁ。何となくそんな感じに見えたんだ」

ほんまに?――と驚く久美に、それが久美の雰囲気なんだとわたしは言った。すると久美がまたちょっと泣きそうな顔になったので、わたしは久美を買い物へうながした。

スーパーへ向かう道中、わたしたちは道端に咲く小さな花を探した。これまでそんな物を気にしたことがなかったので、意外にいろんな花があることにわたしは驚いた。

久美は花の名前を一つ一つわたしに説明してくれた。その中に、わたしが想像して描いたのと似た花があった。

久美はそれをうれしそうに指差すと、この花の花言葉は、『喜びも悲しみも共に』だと教えてくれた。それは、まさにわたしたちにぴったりだ。

偶然とは言え、そんな花の絵を描いたことに、わたしは不思議なものを感じていた。それは久美も同じようで、春花と知り合えてほんまによかった――と何度も言ってくれた。

三人の仲間

わたしはふわふわ浮かんでいた。目の前には女の人が一人立っている。わたしのお母さんになる人だ。とっても優しそうな人で、その温もりがわたしに伝わって来る。まるで早く生まれておいでねって言われてるみたい。

お母さん、わたしを産んでくれるお母さん。わたし、早くお母さんの子供に産まれたいよ。ねぇ、お母さん。いつ、わたしを産んでくれるの? わたし、待ってるよ。お母さんがわたしを産んでくれるの、待ってるからね。

わたしがお母さんの子供になったなら、わたし、お母さんのこと、いっぱいお手伝いするからね。お母さんのためだったら、わたし、どんなことだってしてあげる。約束だよ。

お母さんはわたしに気づいたように振り返り、にっこり微笑んでくれた。お母さん、わたしのこと、わかってくれたんだ。大好きだよ、お母さん。お母さん……。

「お母さん……」

半分目を覚ましながら、わたしはつぶやいた。母の優しそうな笑顔が、まだ閉じたまぶたの内側に見えている。

突然、部屋の扉をドンドンとたたく音がした。わたしはびくりとなって目を開けた。

「おい、まだ寝てんのか? 今日は休みじゃないんだぞ! 早く起きろ!」

「うるさいなぁ、起きてるよ!」

わたしは扉に枕を投げつけた。階段をトントンと下りて行く兄貴の足音が憎らしい。足音が聞こえなくなると、代わりに兄貴の大きな声がした。

「じゃあ、行って来るよ。急がないと、今日は遅刻だ!」

「気をつけて行ってらっしゃい。急いでも事故しちゃだめよ」

玄関で兄を見送る母の声だ。わたしは慌てて目覚まし時計を見た。七時四十分を回ってる。いつもならとっくに家を出ている時間だ! わたしはベッドから飛び降りた。

「もう、何で鳴らないのよ!」

わたしは着替えながら目覚まし時計に悪態をついた。時計は確かに七時に合わせてあったけど、鳴ったのには気がつかなかった。いや、きっと鳴ったのを消して二度寝をしたに違いない。それでも起きるまで鳴り続けろと、わたしは勝手な文句を時計に言った。

急いで着替えを済ませたわたしは、鞄をつかむとドタドタと階段を下りた。食堂にいた母が呆れた顔でわたしを見た。

「いくら呼んでも返事をしないと思ったら、ほんとに寝てたのね?」

わたしは何も答えず急いで顔を洗い、牛乳も飲まずに家を出た。母が後ろで文句を言ってたけど、そんなの聞いてる暇なんてない。今日は久実と待ち合わせをしてるんだ。

おはよう!――道角で待っていた久実に、わたしは大きく手を振って駆け寄った。

「ごめん、待たせちゃった」

息を弾ませるわたしに、はにかんだような笑みを浮かべた久実は、おはよう――と小さな声で言った。

「走って来たん?」

「朝寝坊しちゃってね。運動会より速く走ったよ」

二人で笑うと、わたしたちは並んで歩き出した。他の生徒たちはみんな先へ行ってしまったようで、わたしたちの近くには誰もいない。

「昨日はいろいろありがとね」

「どういたしまして。それより、お母さんの具合はどう? よくなったみたい?」

「もう、だいたいええみたい。今日から仕事に出るて言いよった」

昨日、わたしは久実の買い物に付き合った。そのあと、いったん別れてそれぞれの家に戻り、それから久美はもう一度遊びに来た。そのときに、久美はお母さんがわたしを今度家に連れて来るようにと言っていたと教えてくれた。わたしも久美の家に遊びに行きたいと思っていたので、久美のお母さんの言葉はとてもうれしかった。

また、そのときに久美は自分の家の話を、わたしにいろいろ聞かせてくれた。

うちと同じように久美の家も共働きで、お父さんは休みにも仕事をするほど忙しい人らしい。だから一人っ子の久美は鍵っ子で、家に帰っても独りぼっちのことが多いそうだ。

うちの親が共働きをしているのは、兄貴の進学と家のローンのためだけど、久美の家では何のためにそんなに働いているのだろうと、わたしは思った。それとなくそれについて聞いてみると、新しい家を買うための資金を貯めるためだそうだ。

その話をするときの久美は、寂しさを無理に我慢しているように見えた。それはそうだろう。大人には大人の事情があるんだろうけど、子供にだって子供の望みがある。それを口にしたくてもそうできないのはつらいものだ。

特に兄弟がいない久美は本当に一人なんだから、そこは両親も考えてやればいいのにと思う。

せめて弟か妹でもいればいいのにねと言うと、久美は黙り込んで涙ぐんだ。やっぱり久美は必死に寂しさを我慢していたようだ。

わたしは久美を慰め、自分の父親の悪口を言った。久美の親のことは言えないからそうしたんだけど、久美は父親のことを悪く言ってはだめだと言った。

泣くほどつらい想いをしているのに、父親をかばおうとするなんて、久美はとても父親想いのようだ。それで、久美はお父さんが大好きなんだねと言うと、久美はうなずきながら涙をぽろぽろこぼした。

久美ってなんていい子なんだろうと思いながら、これからは二人でいっぱい楽しいことをしようとわたしは言った。

そのあと互いの祖父母の話になったけど、わたしはできれば祖父母の話はしたくなかった。

わたしの父の実家はそれほど遠くない。だから、たまに祖父母が訪ねて来る。でも、二人の関心は兄貴だけだ。いつも兄貴の学校の話や、大学受験の話ばかりする。

わたしのことは思い出した感じで、ちょっとだけ聞いて来る。それに答えると、またすぐに兄貴の話題だ。だから、わたしは父方の祖父母があまり好きじゃない。

一方、母の実家は北海道で、こっちの祖父母はわたしを可愛がってくれる。とは言っても、直接会ったのは小学校の一年か二年の頃に遊びに行ったときだ。遠いからめったに訪ねることはできないし、向こうから遊びに来ることもない。たまに電話で喋るぐらいがせいぜいだ。

お盆やお正月に訪ねるのは、いつも父の実家の方ばかりだ。どうして北海道へ行かないのかと母に尋ねると、お金がかかるし、自分はもう白鳥の人間だからというのが返事だった。母がそんなことを言うのは、絶対にこっちの祖父母のせいだと思う。普段の様子を見ていると、絶対そうに違いない。

そんな話をすると、久美はわたしや母を気の毒がった。

久美の方は、父方のおばあちゃんが一人いるだけだそうだ。母方のおじいちゃんとおばあちゃんは、久美が生まれる前に亡くなったらしい。

久美のお父さんは瀬戸内海の漁師町の人で、こちらのおばあちゃんは今もそこの家に暮らしているらしい。

おじいちゃんは漁師だったけど、二年前に事故で亡くなったそうだ。それからは、おばあちゃんは一人で暮らしているので、久美はおばあちゃんのことを心配していた。

おばあちゃんたちの子供は、久美のお父さんと伯母さんの二人だけだそうだけど、久美のお父さんは町に働きに出たので、おじいちゃんの後を継ぐ人はいなかったらしい。

おじいちゃんが亡くなったあと、お父さんがその家に戻るかという話があったそうだけど、そこにはお父さんの仕事がないので、戻ることにはならなかったそうだ。また、おばあちゃんもその町を出ることを望まなかったので、おばあちゃんは一人で暮らすことになったようだ。

それでも伯母さんという人が近くにいるそうだから、まったくの独りぼっちじゃないよねと言うと、久美は少しだけ笑って、ほうじゃねと言った。

おばあちゃんはどんな所に住んでいるのかと尋ねると、すぐ前が海だと、久美は懐かしそうに話してくれた。

瀬戸内海を日本地図で確かめてみると、本州と四国、九州に囲まれた海だということはわかった。だけど地図では、そこがどんな所なのかは全然わからない。そこを知る久美から説明されて、わたしは初めて瀬戸内海という海を思い浮かべることができた。

青空の下、右から左へずっと広がる水平線。あちらこちらに浮かぶ島々と、のんびり動く船。広い空には、やっぱり白い雲がのんびりと流れている。

青に緑が交ざった色の海と、釣りを楽しむ人たち。その近くをカモメが飛んでいる。

後ろの山にはパラグライダーの乗り場があって、時々パラグライダーに乗った人が砂浜に降りて来る。

ここは水平線に沈む夕日が絶景で、その夕日を見るためだけに訪れる人も多いそうだ。もう話を聞いているだけで、よだれが出そうなほど行きたくなってしまう。

いつか必ず訪ねてみたいと言うわたしに、久美はおばあちゃんから聞かされたという言葉を教えてくれた。それがまた、とても素敵な言葉だった。

「ねぇ、久美。昨日教えてくれたおばあちゃんの言葉、もう一回言ってくれる?」

「え? もういっぺん言うん?」

「お願い。伊予弁で聞きたいの」

久実は少し照れていたけど、何度も頼むと、夕日を眺めるように前を見つめて言った。

「夕日見てきれいじゃて思うんはな、あんたの心がきれいなけんよ。花見て素敵じゃて思うんはな、あんたの心が素敵じゃてことなんよ」

「それよ、それ! やっぱり伊予弁じゃないとね。それに何べん聞いても、いい言葉!」

わたしはほんとにこの言葉が好きだった。久美は照れ笑いをしながらもうれしそうだ。

「何か、春花と一緒におったら、うち、自信が湧いて来るわ」

「わたしも久美のおばあちゃんに会ってみたいなぁ」

「ほうじゃね。会えたらええね」

久美は微笑んだけど、もう会えないと思っているのかもしれない。何だか笑顔が寂しげに見える。それで、わたしは話題を変えることにした。

「そう言えばさ、わたし、今朝変な夢を見たんだ」

実は、ずっと喋ろうかどうしようかと迷っていた。わたしが見た夢は、兄貴が借りた本の馬鹿馬鹿しい話と同じだ。まさか自分がそんなものを見るとは思わなかったし、話して笑われるのが心配だった。

「変な夢?」

「自分が産まれる前の夢なの」

「産まれる前の? へぇ、面白そうやね。どがぁな夢やったん?」

久美は目を輝かせて話を聞いてくれた。

真弓たちだったら馬鹿にされたと思うけど、やっぱり久実は違う。不思議な夢じゃねぇ――と首を捻りながら、夢の意味を一緒に考えてくれた。でも、いくら考えても答が出るわけがない。結局、わたしたちは夢の意味を見出すのは諦めた。

久実は残念そうにしながらも、これまでにも何か不思議なことはなかったかとわたしに尋ねた。別にそんな経験はないはずだけど、わたしも真面目に考えてみた。それで思い出したのは、まだ幼稚園に行ってた頃か、その前か、とにかくわたしがとても幼かった頃、わたしはスーパーの中で迷子になった。

覚えているのは、人がたくさんいる広いお店の中で、母の姿を見失ったことだ。わたしは心細くて半べそをかきながら、あっちこっちを走り回って母を探していた。

喋っていると、さらに思い出した。そもそも、そんなことになったのは兄貴のせいだった。お店の中で一緒に鬼ごっこをしていた兄貴が、わたしを置いていなくなったのだ。

母も兄貴も見つからず、わたしが声を出して泣きそうになったとき、こっち――と言う誰かの声が不意に聞こえた。でも、こっちと言われても、どっちなのかがわからない。

どっち?――と姿の見えない相手に尋ねると、後ろ――と声がする。

そっちへ行って商品棚の角まで行くと、そこから左だの右だのと声が続き、最後には兄貴がわたしを見つけてくれた。

何かに気を取られてわたしを見失った兄貴は、母にかなり叱られたみたいだった。わたしの所へ駆け寄って来ると、勝手にどこかへ行くなよと文句を言った。

そんなこと、今の今まで忘れていたし、あのときは、あれが誰の声なのかなんて考えもしなかった。それほど、あのときのわたしは幼かったのだろう。

久実は興奮した様子で、他にはないかと言った。わたしは額に指を当てながら考えたけど、他には何も思い出せなかった。

「春花、今日は遅かったじゃない」

「ぎりぎりセーフってとこね」

真弓と百合子が寄って来て、わたしの様子をうかがった。じろじろ見られるので、何よと言うと、二人は口を揃えて、別に――と言った。

わたしが構わず自分の席に着くと、二人は後ろについて来てわたしの机の横に立った。

「ねぇ、春花は昨日は何をして過ごしたの?」

真弓が意味ありげな顔で聞いた。

「昨日? 別に何もしないよ」

「ふーん、じゃあ、何でうちのマンションに来たのに、そのまま帰っちゃったの?」

やばい。見られてたんだ。わたしは焦ったけど、できるだけ何でもない顔をした。

「見てたのか。だったら声をかけてくれたらよかったのに。あれはね。ちょっと家に忘れ物を取りに帰ったの。だけど見つからなかったから、もういいやって諦めたんだ」

「忘れ物って何よ?」

今度は百合子が言った。わたしの話なんか信用してないみたい。もしかして久実といるところを見られたのかと、ちょっと心配になった。でも、ここは強気で行くしかない。

「兄貴がね、日曜日の夜にクッキーを焼いたんだ。だから、それをお裾分けしようと思って出たのに、肝心のクッキーを忘れてしまったからさ」

「ほんとに? お兄さん、クッキーなんか焼くの?」

百合子の声に、他の女子生徒たちも集まって来た。真弓も身を乗り出して、ほんとに?――と迫って来た。どうしようと思ったけど、もう嘘をつき通すしかない。

「初めて焼いたの。それで真弓たちの分を取っておいたのに、帰って戸棚を見たら、置いてあったクッキーがなくってさ。あとで聞いたら、兄貴が学校へ持って行ったんだって」

「あんた、それはあたしたちにくれるクッキーだって、お兄さんに言ってなかったの?」

真弓は本気で怒ってるみたい。百合子も顔が引きつっている。

「ごめん。まさか、兄貴がわたしの分を持って行くとは思ってなかったから……」

「ごめんじゃ済まないよ。ああ、あたし、お兄さんの焼いたクッキー食べたかった」

「あたしも食べたかった」

二人して襟首を絞めるので、わたしは咳き込みながら、わかったからと言った。

「次は絶対に持って行くから。それでいいでしょ?」

「次って、いつよ?」

にらむ二人に、わたしは近いうちにと言った。だけど、それじゃあ許してもらえず、今度の日曜日に真弓の家に、クッキーを持って行くことになった。

本鈴が鳴った。先生が教室に入って来ると、みんな慌てて自分たちの席に戻った。

真弓と百合子は椅子に座ってからも、必ずだからね――と目で訴えて来た。わたしは小さくうなずいたあと、すぐに嘘をついてしまう自分を呪った。

よく考えれば、真弓の部屋の番号がわからなかったと、正直に言えばよかったのだ。それを咄嗟に嘘をついてしまったのは、真弓たちとは遊ばず久美と遊んだことの、後ろめたさがあったからに違いない。わたしは嘘をついた後悔と今後の不安でいっぱいになった。

休憩時間になっても真弓たちの目が気になって、わたしは久美に会いに行けなかった。すると、廊下に出て来た久美が、窓越しにわたしを探す姿が見えた。

すぐに出ようと思ったけど、真弓たちに引き留められて、わたしは教室を出ることができなかった。久美は残念そうにしながら、自分の教室へ戻って行った。

次の休み時間も、久美がわたしの方を見ながら廊下を歩いて行くのが見えたので、わたしはトイレに行くと言って教室を出ようとした。そしたら真弓たちもついて来たので、久美には小さく手を振るしかできなかった。

その次の休み時間になると、わたしはすぐさま教室を飛び出した。二組の前に行くと久美の姿が見えたので、わたしは外にいると手で合図した。

校舎の玄関へ行くには、もう一度一組の前を通らなければならない。でも、それでは真弓たちに見られてしまうから、わたしは三組の前を通り過ぎ、そのまま突き当たりの戸口から外へ出た。本当は上履きで出てはいけないのだけど、そんなことは言ってられない。

すぐに久美がやって来たので、わたしは手招きして久美を外へ出した。

怪訝そうな久美にわたしは言い訳をした。

「いつもわたしをつかまえて放さないのがいるから、ここまで逃げて来ちゃった。私に会いに来てくれてたのに、ごめんね」

「ほれは構んけんど、春花、人気者なんじゃね」

「いや、人気者っていうんじゃなくって……」

わたしが言葉を濁すと、久美は一度は見せた笑みを引っ込めた。

「じゃあ、何?」

「人気者の下っ端」

「何ほれ?」

「だから言ったでしょ? わたし、相手に合わせてばかりだったって。ほんとはそうしたくなくっても、相手の言うことになかなか逆らえなくってさ。向こうは人気者だし」

「春花も大変なんじゃねぇ」

苦笑する久美に、わたしはきっぱり言った。

「だけどね、それはこれまでの話。わたしには久美がいるから、今までの自分とはおさらばするんだ」

「ほやけど、大丈夫なん? うちのせいで春花が気まずいことになったら、うち困るし」

「大丈夫だって。でも、あんまり突然なこともできないから、またさっきみたいなことになるかもしんないけど、そのときはごめんね」

久美は笑顔で手を振った。

「構ん構ん。うちのことやったら気にせんでや。うち、春花に会えんでも、うちには春花がおるて思うぎりで元気出るけん」

「ありがとう! 久美、大好き!」

わたしは久美の両手を握ると、久美を抱きしめた。

「ところで、今日は誰かに意地悪されなかった?」

「まだ、そがぁにはされとらんよ」

「もしひどいことされたら、わたしに言ってね。わたし、クラスは違うけど、怒鳴り込みに行くから」

「だんだん。ほやけど、大丈夫。今も言うたけんど、前と違て、うちには春花がおる。そがぁ思たら、他の誰かに何ぞ言われたかて平気やけん」

何とうれしいことを言ってくれるのだろう。わたしはもう一度久美を抱きしめた。

昼休みになると、わたしは急いで昼食を済ませて外へ出ようとした。もたもたしていたら、真弓たちがついて来る。

まだ食べ終わっていない真弓と百合子は、そんなに急いでどこへ行くのかとわたしに声をかけた。わたしは部活の準備だとだけ言うと、教室を出て二階にある美術教室へ向かった。そこは誰もいないし、わたしは美術部だから誰にも不審に思われない。

教室の中で待っていると、しばらくして久美がやって来た。久美もこの教室は知っているはずだけど、こんな時間に入るのは初めてだった。きょろきょろしながら、秘密基地みたいだと言って喜んでいた。

わたしは昨日見せられなかった自分の作品を久美に見せた。久美はそれらを眺めて感心しながら、自分も美術部に入ればよかったと言った。

久美はテニス部だけど、ほんとはテニス部でなくてもよかったらしい。前の学校でテニスをしていたと言ったら、担任の先生にテニス部へ入れられたと久美はぼやいた。入部はつい先日のことだったそうで、わたしともう少し早く知り合っていれば、絶対に美術部にしていたと久美は残念がった。それはわたしにしても、とても残念なことだった。

放課後、部活動の時間になると、わたしは美術教室の窓際に陣取った。そこからだとテニスコートが見える。

テニス部は男子と女子に分かれていて、隣り合ったコートで練習する。テニス服に着替えた生徒たちが、ぞくぞくとコートに集まって行く。その中にみんなと違う紫色のズボンの女子生徒がいた。久美だ。

久美が前の学校のズボンをはいているのは、注文した新しい体操服とズボンが、業者の手違いでまだ届かないからだそうだ。テニス服については、まだ入部して間もないから買ってないと久美は言っていた。

前の学校で使っていたテニス服はないのかと尋ねたら、松山では一年生部員は全員が、体操服で練習をしていたらしい。

テニス服をまだ購入していないのなら、テニス部をやめて美術部に鞍替えするチャンスだけど、そんなことはなかなか言い出せるものではない。それでも、いずれは久美が美術部に移って来ると期待して、わたしはテニスコートを眺めていた。

遠いから一人一人の顔まではわからないけど、体型や大きさなどから谷山健一郎はわかる。クラスが違うのに、久美に向かって手を上げている。なんだ、谷山のやつ、久美のことを知ってたんじゃないか。

ちょっと複雑な気持ちで眺めていると、白鳥!――と先生の声が飛んで来た。

「さっきからよそ見ばかりして。いつになったら始めるんだ?」

すみませんと頭をすくめると、わたしは体を前に向けた。そこにはデッサン用の彫像が置かれてある。他の部員たちは、すでにデッサンを始めている。今日は気が乗らないが、やるしかない。

わたしはデッサンをしながら、時々先生や他の部員たちの様子をうかがった。

これまでもみんなを眺めているときに、何かが目に浮かんだことは一度もない。こうして改めて眺めてみても、やっぱり何も浮かんで来ない。目に見えるのは、みんなの普段どおりの姿だけだ。

昨日、久美の絵を描いたときに見えたものは、気分がとても高揚したために思い浮かんだだけに違いない。それでも、久美があれだけ感激してくれたから、ちょうどよかったと言うか、あんな絵が描けてラッキーだったと思う。もう一度描けと言われても、描ける自信はない。

それにしても、あのとき久美はどうして泣いたんだろう? まだ理由は聞かせてもらっていないけど、とにかくこれからも久美の力になってあげなくっちゃ。

夕方になり、壁の時計を見ると、五時になるところだ。

「そろそろ終わりにしよう」

先生が声をかけると、みんなは道具を片づけ始めた。

ちらちらとテニスコートを見ていたので、今日のデッサンはまるでだめ。のぞきに来た先生も、何も言わなかったけど渋い顔をしていた。絵に集中できていなかったのは、ばればれに違いない。

窓から外を見ると、テニス部はまだ練習を続けている。片づけを終えたあとも、久実たちの様子を眺めていると、高橋早苗が声をかけて来た。

「白鳥さん、帰らないの?」

早苗は美術部員であると同時に、クラスメイトでもある。将来は漫画家になりたいそうで、教室にいるときはノートに落書きをして楽しんでいることが多い。

この落書きが可愛らしくて本当に上手い。わたしなんかと違って、早苗には絶対に絵の才能があると思う。

だけど、早苗は引っ込み思案で目立つことが好きじゃない。運動会でも百合子と同じ理由で、選んだ競技はダルマ競争だった。それで、百合子と同じように素っ転んでしまい、思いきり目立ってしまった。そのことを早苗は今日も大いに恥じていた。

早苗は真弓たちと同じ小学校にいたけれど、昔から真弓や百合子が苦手だったと言う。だから真弓たちと仲よくしているわたしに、敬意を払ってくれているようだった。

そのせいなのか、早苗がわたしを呼ぶときは、名前で呼ばずに白鳥さんという言い方をする。でもわたしは逆に早苗のことを、サッチーと愛称で呼んでいる。ちなみに、早苗をサッチーと呼ぶのはわたしだけだ。

うん、帰るよ――と言いながら、わたしの目はテニスコートに向いたままだった。

テニス部はようやく練習が終わったようだ。部員たちがコートに集合して、先生の話を聞いている。あれではいつ解散するかわからない。

解散したあと、部員たちは汗を拭いたり、服を着替えたりしないといけないから、久実が解放されるのはまだまだ先だ。

早苗の家は久実のマンションより、もう少し離れた所にある。だから、早苗は自転車で通学している。朝の登校は一緒じゃないけれど、部活が終わったあとは、わたしと別れる所まで自転車を押しながら一緒に帰るのがいつものパターンだ。

わたしは窓辺から離れると、部室の入り口で待つ早苗の傍へ行った。

早苗と一緒に校門を出たあとも、わたしは久美のことが気になった。部活のあとに一緒に帰るという約束はしていないけど、きっと久美はそのつもりに違いない。

何度も後ろを振り返っていると、どうかしたの?――と早苗が尋ねた。

わたしは迷いながらも、久実のことを話してみた。すると早苗は、久美が出て来るのを待っていようと言ってくれた。

わたしは早苗のことを見直した。これまでは同じ部活動をしているクラスメイトぐらいの感覚しかなかった。でもこのときから、早苗はとても近い存在になった。

久実を待つ間、わたしは早苗にも今朝見た夢の話をしてみた。すると、早苗もとても興味を持ってくれた。そして、自分も母親のお腹の中にいたときのことを覚えている気がすると、早苗は言った。

驚くわたしに早苗が語ってくれたのは、ザーザーという心地よい音が聞こえていて、時々誰かの話し声がしたり、温かい気持ちが伝わって来た記憶があるという話だった。

まだ言葉なんかわからないはずなのに、話し声が自分にかけられたものであることや、大好きだよとか、早く産まれておいでねと言われているのが、早苗にはわかったそうだ。

こんな話をすれば頭がおかしいと思われるだろうから、誰かに聞いてもらいたくても話せなかったと、早苗は言った。それで、わたしと話ができたことを喜んでくれた。

しばらくすると、運動部の生徒たちがぞろぞろと校門から出て来た。帰る方向が別の者たちは、ここで互いに別れの声をかけ、それぞれ同じ方へ帰る者同士で行ってしまう。

中にはうちのクラスの者もいて、校門にいるわたしと早苗を見ると、こんな所で何をしているのかと言った。どうでもいいお喋りだと答えると、大概がふーんと訝しげにしながら帰って行った。でも谷山は違った。

谷山はわたしたちに声をかけると、絵のことを聞いて来た。早苗は恥ずかしがって喋らないので、仕方なくわたしが谷山の話相手になった。

そこでわたしは久実のことを知っていたのかと、少し責めるようにして谷山に確かめてみた。谷山はどぎまぎした様子で、まぁなと言って笑った。その笑顔は何だかわたしの胸に突き刺さった。

そろそろ久実も出て来る頃だと思っていると、真弓と百合子が現れた。それで谷山が、じゃあな――と帰って行ったので、わたしは真弓たちが憎らしくなった。

二人とも運動が苦手なくせに、自分たちだけでバトミントン部を立ち上げた。でも、ほとんど遊びみたいな練習で、堂々と体育館を使わせてもらうほどではない。運動場の隅っこで、二人で羽根を打ち合う程度だ。

そんな二人だから、運動部員としては全然目立たない。それでわたしの頭の中から、二人の存在がすっぽり抜け落ちていた。

突然の二人の登場に早苗もひどく驚いたようで、早苗はそっとわたしの後ろに隠れた。

何を喋っているのかと尋ねられ、わたしは絵の話だと答えた。真弓たちが早苗を見て、漫画ね――と言うと、早苗が困ってわたしを見た。

文化祭で展示する絵のことだと、早苗に代わって話しながら、わたしは校門の中に目を遣った。すると、服に着替えた久実が一人でとぼとぼやって来る。このまま久実がここへ来たら、面倒なことになりそうだ。

わたしは、そうだ!――とわざと大きな声を出した。

「わたしね、ちょっと忘れ物して来ちゃった」

「な、何を……?」

一人置いて行かれると思ったのか、早苗は不安げな目をわたしに向けた。

「ちょっとね。でも、すぐ戻って来るから待ってて」

泣きそうな早苗を残し、わたしは走ってその場を離れた。すると、久実がわたしに気がついて手を上げた。

わたしは口の前に指を立て、校舎へ戻るよう指で示した。久実はきょとんとしていたけど、わたしが横を走り抜けると、黙って後をついて来た。

校舎の中に入ると、わたしは早苗と二人で久実を待っていたことを告げた。ただ、ちょっと話が合わない者もいるので、その人たちがいなくなるまで待って欲しいと頼んだ。

人気者の人たちかと久美が聞くので、そうだと答えると、久美は笑って、わかったと言った。そして、わたしが呼ぶまで校舎に隠れていることになった。

わたしは急いで早苗の所へ戻った。早苗は小さくなって真弓たちと喋っていたが、わたしに気づくと怒ったような目を向けた。

「ごめん、ごめん」

「あんたってほんとに忘れんぼだね。今度は何を忘れたの?」

百合子が呆れ顔で言った。隣の真弓も渋い顔だ。

だけど、部活中に描いたクッキーのデザインだと言うと、途端に二人は目を輝かせた。

見せて欲しいとせがまれたけど、そんな物などあるはずがない。わたしはまた適当な説明をして、部室は鍵がかかっていたから、描いた用紙を取り戻すのは明日だと言った。

それは自分たちがもらえるクッキーかと真弓が言った。もちろんと答えると、真弓たちは残念がりながらも、兄貴のクッキーをもらえることを早苗に自慢した。だけど早苗がきょとんとしているのでつまらなくなったのか、そろそろ帰ると言った。

二人が行ってしまうと、早苗はわたしに文句を言った。

「ひどいよ、白鳥さん。わたしを一人にするなんて!」

「ごめん。さっき、そこまで久実が来てたのよ。でも、真弓たちは久実のこと、よく思ってないみたいだからさ。わたしが呼ぶまで校舎で待ってるよう、久実に伝えて来たの」

「そうだったの。でもね、嘘をつくのはよくないと思うよ」

「嘘って?」

「さっき、あの二人に嘘ついたでしょ?」

「ああ、そのことか。でも仕方がなかったんだ。勘弁して」

いつもは引っ込み思案で、自分の意見をなかなか言わないのに、このときの早苗は違っていた。それでも、それ以上は何も言わなかった。

わたしは校舎へ戻って久実を連れて来た。紹介された早苗はがちがち状態で、久実にぺこりと頭を下げた。久実の方も少し緊張してるようだった。

でも、早苗は漫画家になる予定だと教えると、久実は興味深げに早苗に話しかけた。それで二人はすぐに打ち解けたようだったので、わたしはほっと安堵した。

三人であれこれ喋っているうちに、実は自分で描いた漫画の作品が家にあると、早苗が言った。そんな話はクラスの誰も知らない。

わたしと久実が見たい見たいとせがむと、早苗は恥ずかしそうに笑って、今度家に来てくれたときに見せると言った。

早苗は絵を描くことではクラスの人気者だった。でも、それ以外では影が薄くて目立たない。部活のあとにわたしと一緒に帰るときだって、こんなに話で盛り上がることはなかった。

早苗ってこんなに笑顔を見せるのかと思うほど、早苗はとてもうれしそうだった。家に人を呼ぶのも初めてらしい。わたしも久実も、その光栄に大はしゃぎをし、今度部活がない日の放課後に、そのまま早苗の家にお邪魔すると約束をした。

早苗が加わったことで、久美に新たな仲間ができた。早苗の家にお邪魔できるのもうれしいけど、わたしには久美に仲間が増えたことが何よりうれしかった。

言霊

「お前さぁ、それって、その転校生にめっちゃ失礼なんじゃねぇの?」

口の中の物を飲み込んだあと、兄貴は箸の先をわたしに向けて言った。

「どうして失礼なの? わたしは久美に嫌な思いをさせないようにしただけだよ? 久美だってちゃんとわかってくれたんだから」

言い返したわたしは、母に同意を求める目を向けた。だけど、母は黙って食事を続けるばかりで、何も言ってくれない。

兄貴は軽蔑するような顔をしながら言葉を続けた。

「わかってくれたって言うけどな、お前にそんな風に言われて、そこでその子がへそを曲げられるか? お前だけが頼りなのに、そのお前の言うことに逆らえるわけねぇだろ?」

「違うもん!」

兄貴はため息をつくと、あのな――と言った。

「逆の立場になって考えてみろよ。お前が愛媛に転校したとしてだな、そこで初めてできた友だちが、お前と一緒にいるところを誰かに見られないよう、こそこそしてたらさ、お前、どんな気分になる?」

「わたし、こそこそなんてしてないもん! ちゃんと早苗に紹介して、三人で一緒に帰ったんだからね」

「そいつの話をしてんじゃねぇんだ。お前と普段仲よしのあの二人に、その転校生を会わせようとしなかったんだろ? そのことを言ってんだよ!」

普段仲よしという言葉には反発したくなった。だけど、真弓や百合子と一緒にいることが多かったのは、事実だから言い返せない。そこは聞き流してわたしは反論した。

「だって真弓たち、久実のことを馬鹿にするんだもん。久実を会わせたら、久実が嫌な思いをするじゃないよ!」

「お前が本当にその転校生のことを大事に思ってんなら、隠したりしないで、堂々と会わせりゃいいんだよ。それで、その子が馬鹿にされるような人間じゃないってことを、あの二人に教えてやればいいんだ」

「二人に話が通じなかったら、どうすんのよ?」

「そんときはしょうがねぇだろ。お前が大事に思う方を取ればいいじゃん」

「勝手なこと言わないでよ。こっちの苦労も知らないくせに!」

わたしがにらむと、兄貴はふっと笑った。

「要するに、お前の苦労って言うのは、あっちにもこっちにもいい顔したいってことなんだろ? 結局、それってきれいごとを言ってるだけじゃん。お前がやったことは、その転校生のためじゃなくて、自分のためだな。お前、自分を守ろうとしただけなんだろ?」

「違うもん!」

わたしが大声を出すと、ようやく母は口を開いた。

「そんなに大きな声を出さないの。それより、二人とも早く食べなさい。せっかくのハンバーグが冷たくなっちゃうじゃないの。これ、高かったんだからね」

兄貴は矛を収めて、言い争うのをやめた。だけど、わたしの方は収まらない。気持ちが高ぶったままで、食事をする気にもならない。

「オレ、高い冷食のハンバーグもいいけどさ。やっぱ、母さんの手作りのハンバーグがいいな。安物の肉でもね」

「最後の一言が余計よ」

母が注意しながら笑うと、兄貴も一緒になって笑った。二人の笑顔がわたしをさらに腹立たしくさせた。我慢ができなくなって、わたしは勢いよく立ち上がった。

「ごちそうさま」

「あら? ほとんど食べてないじゃないの。ちゃんと最後まで食べなさい!」

「お腹空いてないの!」

「それじゃあ、これ、いただき!」

兄貴は反省することもせずに、わたしの皿に手を伸ばした。思わずわたしが兄貴をにらむと、何だよ?――と兄貴はわたしをにらみ返した。

「お前、もうごちそうさまなんだろ? だったら、オレが食ったっていいじゃんか」

「どうすんの、食べるの? 食べないの?」

母の口調は叱られているみたいだった。

「食べない」

わたしは横を向いて席を離れ、兄貴の後ろにあるドアへ向かった。それが二人への精一杯の反抗だった。

兄貴はわたしの皿を引き寄せながら、あのさぁ――と母に言った。

「母さん、クッキーの焼き方知ってる?」

ドアノブに手をかけていたわたしは、思わず動きを止めた。

「知ってるけど、どうしたの、急に?」

「実はね、オレの友だちがさ。自分が焼いたクッキーを学校に持って来たんだよ」

「友だちって、女の子?」

わたしのこめかみ辺りが勝手に引きつった。

「男だよ、男」

「男の子がクッキーを焼いて来たの? へぇ、それは珍しいわね」

「そいつね、食べることが好きでさ。将来はケーキ屋になりたいって言うんだ」

「じゃあ、ケーキも作るの、その子?」

「そうなんだって。でも、ケーキは持って来れないから、代わりにクッキーを持って来たんだけどさ。これがまた美味いんだ。それで、うちのクラスではちょっとしたクッキーブームになっててね。男子も女子もいろいろ作って持って来るようになったんだ。だから、オレもちょっと作ってみようかなってね」

「へぇ、そうなんだ。時代は変わったものね。お母さんが学生だった頃は、男の子がクッキーを焼いて持って来るなんて、有り得なかったわよ」

「まぁ、そういうわけでさ、今度暇があるときにクッキー作るの手伝ってよ」

「いいわよ。じゃあ、今日は無理だけど、明日の晩にでも作ろうか」

「ほんとに? やった!」

わたしは両手で顔をこすって顔の筋肉をほぐすと、くるりと兄貴たちの方へ向いた。

「どうしたのよ、何笑ってんの? 部屋へ戻るんじゃなかったの?」

わたしの様子をずっと見ていたであろう母が、からかうように言った。気恥ずかしさが笑みを浮かべる手助けをしてくれる。

「お兄ちゃん、クッキー作るんだって?」

わたしは兄貴の肩越しに明るく声をかけた。兄貴はあからさまに嫌そうな顔を見せた。

「お前にゃ関係ねぇだろ? 食い終わったんだから、さっさと部屋へ行けよ」

「お兄ちゃーん」

わたしが甘えた声で抱きつくと、兄貴は面食らったように慌てふためいた。

「こら、やめろ。気持ち悪いんだよ!」

「そんなこと言わないで、わたしにもクッキー焼いてくんない?」

「何でオレがお前にクッキー焼かねぇといけねぇんだよ? クッキー食いたいんなら、自分で焼いたらいいだろ?」

「お兄ちゃんのクッキーが食べたいの。お・ね・が・い」

パチパチさせた目で見つめながら、顔を近づけると兄貴は悲鳴を上げた。

「わかったから離れろ! 離れろってば!」

「ほんとね? 約束だよ?」

兄貴は死にそうな顔で、わかったよ――と答えた。わたしは自分の席に戻ると、兄貴の前にあった自分の皿を引き戻した。

「おい、何だよ。さっき食わないって言っただろ?」

「気が変わったの。女心と秋の空って言うでしょ?」

わたしがハンバーグにかぶりつくと、兄貴は悔しそうに母を見た。母は笑いながら、これにて一件落着!――と言った。

木曜日の今日は部活がない。放課後になると、わたしは早苗の所へ行った。真弓と百合子が声をかけて来たけど、今日は早苗と帰るから先に帰ってて欲しいと言った。この日は久実と一緒に初めて早苗の家に行き、早苗が描いた漫画を見せてもらうのだ

運動会が終わってから、わたしは久実と一緒に通学を始めた。今ではそこに早苗も加わり、わたしたちは仲よし三人組になった。

休憩時間には、わたしは大概早苗のそばにいるようになった。早苗と一緒だと、廊下に出て久美と会うのも不自然さがないように思われた。久美もうれしそうで、早苗にはほんとに大感謝だ。

ただ、真弓や百合子と過ごす時間が少なくなったことが気にはなっていた。日曜日にあげるはずだったクッキーを今日二人にあげたから、今のところは大丈夫だと思う。でも、いつかそのうち二人が怒り出すのではないか、という不安があった。

それでも早苗の家に着いたら、そんな気持ちも一気にどこかへ消え失せてしまった。

決して広くはない早苗の部屋には、本棚が二つあった。そのどちらの本棚にも、漫画の本がびっしり並んでいた。わたしと久実は思わず声を上げて、自分がお気に入りだった本や、まだ読んでいない有名漫画家の本を夢中で手に取った。

一方、早苗の机には描きかけの漫画があった。とてもハイレベルな絵で、紙の横には専門的な漫画の道具がある。それを見ると、改めて早苗は特別な人間だと感心させられた。

ひととおり本棚の漫画を吟味したあと、わたしと久実は本命である早苗の漫画を見せてもらうことになった。

早苗は待ってましたとばかりに、机の引き出しを開けた。中にはこれまでに描いた、いくつもの漫画が入っていた。早苗はその漫画の原稿の束を取り出すと、二つに分けてわたしと久実に手渡してくれた。

最初に描いたという漫画は短い恋愛もので、ちょっと絵のタッチやストーリーが素人っぽいように思えた。でも、そのあとの漫画は描き重ねるにつれて、絵もストーリーも上手くなっていた。

「サッチー、絶対に漫画家になれるよ。わたし、断言する」

「うちも断言する。高橋さん、ほんまにすごいわ。中学生とは思えんで」

二人で絶賛すると、早苗は大喜びした。

早苗の話では、両親は早苗が漫画を描くのを認めてくれてはいた。でも、漫画家なんかになれるはずがないから、他の人たちみたいに高校や大学を受験して欲しいと願っているらしい。それで早苗は漫画家の夢を諦めていたそうだ。

だけど、わたしと久実がべた褒めしたので、諦めるのはやめると宣言した。

そのとき、部屋のドアをノックする音が聞こえた。早苗が声をかけるとドアが開いた。

「いらっしゃい」

顔を見せたのは、早苗のお母さんだ。

早苗がわたしたちを紹介したので、わたしも久実も立ち上がってお辞儀をした。お母さんは、にこにことうれしそうにしながら言った。

「この子の部屋を見てびっくりしたでしょ? この子ったら勉強もしないで、漫画ばっかりだから」

「でも、さっき見せてもらったんですけど、すっごく上手に描けてますよ」

わたしが早苗をかばうと、久実も一緒にうなずいた。お母さんは、わたしたちの反応がわかっていたみたいで、ほんとに?――と笑顔を崩さないまま早苗を見た。

早苗も援軍がいるからか、ほらねと言う顔でお母さんを見返した。

お母さんは何かを言い返す様子もなく、あのね――と言った。

「お茶とお菓子を用意してあるんだけど、よかったらこっちで食べない? おばあちゃんがね、あなたたちの話を聞きたがってるのよ」

わたしと久実は顔を見交わした。早苗からは漫画の話しか聞いていない。おばあちゃんがいるとは初耳だった。前に聞いていたとすれば、すっかり忘れていたことになる。

「無理にとは言わないけど、どうかしら?」

お母さんがうながすように言うと、早苗は困惑顔をわたしたちに向けた。だけど、わたしも久実も笑顔でうなずき、お母さんの誘いを受けることにした。

「まぁまぁ、素敵な娘さんたちだこと」

小さなテーブルでわたしたちを迎えてくれたのは、六十過ぎと思われるお洒落な感じのおばあちゃんだった。こざっぱりした格好で笑顔がとても愛らしい。一目見ただけで、お話好きだとわかる雰囲気がある。

「さぁ、どうぞ」

お母さんに勧められて、わたしと久実はおばあちゃんと向き合うように並んで座った。テーブルは四人がけで、早苗はおばあちゃんの隣に座り、お母さんは台所から持って来た踏み台を、テーブルの横に置いて腰かけた。

テーブルの上には、それぞれの席にお茶と大福もちが置かれてあった。

おばあちゃんへの挨拶が終わると、食べながら話しましょうとお母さんが言った。

だけど、わたしも久実も遠慮してなかなか手をつけられない。おばあちゃんが大福を頬張るのを待って、それからようやく食べることができた。

大福は上品な甘さのあんこがたっぷりで、わたしと久実は思わず顔を見交わして、美味しい!――を連発した。

わたしたちが喜んだので、お母さんもおばあちゃんも満足気な様子だった。

おばあちゃんはお茶を一口すすったあと、わたしに話しかけた。

「白鳥さんは、早苗と同じ美術部なんだってね」

わたしは小さくうなずいた。でも、早苗と絵の上手さを比べられているようで、気恥ずかしかった。

すると、久美がわたしが描いた絵のことを挙げ、わたしには他の人にはない感覚があると言った。わたしは慌てて否定したけど、早苗もおばあちゃんたちも、その絵が見てみたいと言った。

わたしは全然大したことないからと、久美の言葉を打ち消そうとした。だけど早苗はわたしには不思議なところがあると言い、わたしが見た産まれる前の夢の話を、おばあちゃんやお母さんに聞かせた。二人がうなずきながらわたしに興味深げな顔を向けると、わたしは気恥ずかしさでいっぱいになった。

「サッチーだって、お母さんのお腹の中にいたときのこと、覚えてるって言ってたじゃない!」

つい早苗の秘密事を喋ってしまったので早苗は慌てた。だけどお母さんもおばあちゃんも、へぇと驚いた様子を見せただけで、早苗を笑ったり否定するようなことは言わなかった。

逆に、どんなことを覚えているのかと二人が尋ねるので、早苗はぎこちなく説明した。

話を聞き終わったお母さんは、おばあちゃんとうなずき合ったあと、真面目な顔で早苗に言った。

「おそらく早苗が言うことは本当よ。お母さんはもちろんだけど、お父さんもおばあちゃんも、私のお腹の中にいるあなたに向かって、毎日のように声をかけてたんだから」

早苗は驚いた顔でわたしと久美を見ると、本当に?――と、お母さんたちに言った。

お母さんとおばあちゃんが声を揃えて、本当だよと答えると、早苗の目からみるみる涙があふれ出た。

「あらあら、どうしたの? 泣いたりして」

お母さんは、微笑みながら早苗に声をかけた。

「わたし……、自分がそんなに望まれてたなんて知らなかった……。わたし、自分なんて認められてないって思ってたの……。だから、今の話もね……、本当は愛されてたんだよって……、自分に言い聞かせるために……、勝手に妄想してたんじゃないかって……」

「何言ってんの。お母さん、なかなか子供に恵まれなくてね。何度もお父さんやおばあちゃんと一緒に神社へ行って、子供を授かりますようにってお願いしたのよ。それで、やっと産まれた子供があなたなの。だからね、あなたは神さまからの授かりものよ。そんなあなたを大事に思わないわけがないじゃない」

お母さんは涙ぐみながら言った。おばあちゃんの目にも涙が光ってる。

「お前のお父さんが漫画の道具を買ってくれたのだって、お前を大事に思っているからこそじゃないのかい? ただ趣味でやるのと、それを商売にするっていうんじゃわけが違うからね。そこをあたしたちは心配してるんだよ」

早苗は下を向いたままだった。わたしは早苗に代わって、お母さんたちに言った。

「サッチーは漫画家になりたいんです。だけど、漫画家なんかになれるわけないって、お母さんたちに言われて自信をなくしてたんです」

「高橋さんの絵ぇは、ほんまに上手やと思います。高橋さん、いくつも漫画描いとって、絵ぇも上手やし話もとっても面白いです。ほやけん高橋さん、きっと漫画家になれると、うちは思います! 絶対なれます!」

久美も一緒になって早苗を支持してくれた。

わたしは心強い気持ちで、お母さんとおばあちゃんを見つめた。二人は少し困ったように互いを見たけど、お母さんはわたしたちの方を向くと、わかったわ――と言った。

「そのことについては、あとでお父さんと相談してみましょう。ただね、わたしたちはそういう世界を知らないから心配なのよ。だから大学はともかく、せめて高校ぐらいは出て欲しいな」

お母さんの言葉におばあちゃんもうなずいた。

「絵が上手っていうだけじゃ、いい漫画は描けないんじゃないのかい? 漫画を描くためにも、いろいろ経験することは必要だと、あたしゃ思うけどねぇ」

わかったと早苗を言うと、涙の顔を上げた。

「高校は行く。でも漫画部のある高校がいい」

「そんなのがあるのかい?」

おばあちゃんが驚いたように言った。

「わかんないけど、漫画が描ける学校がいい」

「もし漫画部がなかったら、自分で作ればいいじゃん」

「ほうよほうよ。ないなら、自分でこさたらええんよ」

わたしと久美が応援すると、そうかと早苗の顔が輝いた。

「なければ自分で作ればいいんだよね。白鳥さんや兵頭さんの言うとおりだ。わたし、そうする。漫画部がなかったら自分で作る」

「他にも漫画が描きたい言う人らが集まって来たら面白いで」

「確かさ、まんが甲子園っていうのがあるんだよね。あんなのも参加すれば楽しそう」

ほんとだ――と早苗の顔はますます明るくなった。まだ中学一年生なのに、すっかり高校で漫画を描くつもりになったみたいだ。

「世の中ってやつは、どんどん変わって行っちゃうんだねぇ。あたしたちの頃には考えられないようなことを、今の人たちはやろうと思うんだねぇ」

おばあちゃんはやっぱり不安みたいだった。でもおばあちゃんの言葉は、早苗の希望を認めてくれたように聞こえた。

よかったね――と久美が早苗に言った。早苗は涙に濡れた笑顔で大きくうなずいた。

わたしは自分が、こんな場面に関われたことがうれしかったし、ちょっぴり誇らしかった。わたしと微笑み合った久美も、きっと同じ気持ちなのだと思う。

「あとで早苗が描いた漫画を、あたしにも見せておくれ」

おばあちゃんが言うと、早苗はうれしそうにうなずいた。

しばらく早苗の漫画の話が続いたあと、おばあちゃんは久美の話がまだだったと、思い出したように言った。

急に自分の出番になった久美は、少し言いにくそうにしながら、愛媛から移って来たことや、家庭の状況を説明した。

お母さんやおばあちゃんは、慣れない土地での久美の暮らしをねぎらいながら、愛媛の話をして欲しいと言った。二人とも愛媛はもちろん四国のことも、よく知らないらしい。

久美が愛媛の名所を教えると、道後温泉は有名だとおばあちゃんが言った。何でも三千年の歴史がある温泉らしい。

どこが一番のお勧めかと聞かれると、久美は伊予灘の夕日だと答えた。それはどこかと言う二人に、久美はわたしに聞かせてくれたのと同じ説明をし、そこで見る夕日は最高ですと言った。すると、お母さんやおばあちゃんもそうだけど、早苗までもが行ってみたいと言ったので、久美はうれしそうだった。

わたしは黙っていられなくなって、伊予灘には久美の素敵なおばあちゃんがいると言った。そうなんだとお母さんに言われて、久美がうなずくと、どんなところが素敵なのかとおばあちゃんが尋ねた。

久美は困って、とても優しいおばあちゃんですとは言ったものの、あとの説明ができなかった。そこでわたしは、あの言葉をみんなに教えてあげてと言った。

久美は戸惑った様子だったけど、どんな言葉か聞きたいとお母さんもおばあちゃんもせがむので、久美は覚悟を決めたように姿勢を正し、おばあちゃんのあの言葉を披露した。

「素敵なことを言ってくれるおばあちゃんだね」

早苗がうっとりした様子で言うと、お母さんも感想を述べた。

「いいわよねぇ、土地の言葉って。それに、おばあちゃんの言葉、ほんとに素敵だわ」

おばあちゃんもうなずくと、真面目な顔で言った。

「今の言葉は、あなたのおばあさまの人生がぎゅっと詰められているみたいだね。言葉に魂が籠もってるよ」

「魂……ですか?」

久美が遠慮がちに尋ねると、そうだよ――と言って、おばあちゃんはわたしにも目を向けた。

「昔の人はね、どんなものにでも魂があるって考えてたんだよ。山を神さまに見立てて拝むのだってそうだし、いつも使っている道具だって、自分の相棒だと思って大切にしたものさ。それと同じで、人の口から出て来る言葉にもね、その人の魂の一部が含まれてるって思ってたんだ。だからね、それを言霊って言うんだよ」

考えたこともなかった説明に、わたしは感心した。久美も神妙に話を聞いている。だけど、早苗は普段からこんな話を聞かされているようで、当然という顔でわたしに言った。

「だからね、嘘をつくって、よくないことなんだよ」

「嘘って何の話?」

お母さんがわたしと早苗の顔を見た。わたしが焦ると、一般的な話だと早苗は言った。

おばあちゃんはうなずくと、嘘はよくないと言った。わたしは穴があったら入りたかった。

「嘘ってやつはね、人を欺こうっていう思いが言葉になったものなんだ。だけどね、嘘は相手だけでなく、自分自身をも欺くんだよ。人っていうのは、本来正直な生き物なんだ。でも、嘘をつくのはね、自分は不正直な人間なんだって、自分に言い聞かせるようなものなのさ。本当は真っ当な正直者の自分にね」

「嘘を繰り返すと、どうなんの?」

早苗が調子を合わせるように尋ねた。きっと答を知っているだろうに、わたしに聞かせるために聞いたに違いない。ちらりと早苗を見てから、おばあちゃんは言葉を続けた。

「人から信用されなくなっちまう。それはわかるだろ? 人を騙すやつは誰からも信じてもらえなくなるんだよ。でもね、気をつけなくっちゃいけないのは、悪意のない嘘だよ」

「悪意のない嘘?」

顔を見交わしたわたしと久実に、いいかい?――とおばあちゃんは言った。

「誰かを騙すつもりがなくっても、本当の気持ちと違うことを言っちゃうことってあるだろ? 本当のことを言うとひどい目に遭うとか、馬鹿にされるとか、惨めな気持ちにさせられるとかさ。だけど、いくら嘘を続けたって、いつかは嘘だってわかってしまうものなんだ。そうなったら、おしまいだよ。悪気がなくたって、大嘘つきって言われちまう」

わかるだろ?――とおばあちゃんは、わたしたちの顔をのぞくように眺めた。まるで心の中を見透かされているみたいだ。

「そのときに素直にごめんなさいって言えれば、まだいいんだよ。でも言えなかったら、どこにも居場所がなくなっちまう。そうなったら悲しいし腹も立つだろ? その気持ちを人にぶつけたら余計に孤立しちまうし、自分にぶつけりゃ、せっかく生まれて来た人生を捨てることになっちまうよ。もう自分なんかどうだっていいやってね」

お説教をされてるみたいな気分になって、わたしの目は机の上の湯飲みを見ていた。それに気づいたのか、今度はお母さんが慰めるような声で言った。

「悪気がない嘘なんて、あたしたちだって、つい口にすることがあるからね。そんなに気にすることはないのよ。おばあちゃんが言いたいのはね、嘘をついたかどうかってことよりも、自分の本当の気持ちを大事にしてるのかってことなのよ」

おばあちゃんもまずかったと思ったのか、さっきより明るい口調で喋った。

「嘘はともかくね、人を責めるような言葉も慎まないといけないよ。褒める言葉はいいけどさ。誰かを責めるような言葉は、相手に呪いの言葉を投げかけるのと同じなんだ。だから誰かに何かを伝えるときには、言葉に気をつけなきゃいけない。そうは言っても、あたしたちもつい余計なことや、人を傷つけるような物言いをすることがあるんだけどね」

「ほんとよね。あたしたち、さっちゃんのことをあんなに傷つけてたなんて、さっきまでわかってなかったもの。ごめんね、さっちゃん」

さっちゃんというのは、早苗のことらしい。早苗はその呼び方が恥ずかしかったのか、もういいよ――とうるさそうに言った。

「とにかくさ、兵頭さんのおばあさまは素晴らしい人だっていうことさね」

おばあちゃんのこの言葉で、言霊の話は終わりになった。

「サッチーのおばあちゃん、面白い人だったね」

帰りがけ、わたしは久美に言った。そう言うことで、自分が平気だと見せたかった。

もう日が暮れかけていて、辺りは薄暗くなり始めている。夕暮れ時の寂しさのせいなのか、笑顔でうなずいた久美は、何だか少し沈みがちにも見えた。

「ねぇ、もしかしてわたし、調子に乗って余計なこと言ったかな?」

心配になって尋ねてみたけど、久美は微笑んで首を横に振った。

「春花は何も悪いこと言うとらんよ。春花のお陰で、うちのおばあちゃんのこと、みんなに喜んでもらえたし、高橋さんのおばあちゃんからええ話を聞けたんやけん、春花にはお礼を言わんとね。だんだんな」

わたしはほっとしたけど、やっぱり久美は寂しそうだ。

「ねぇ、わたしたち親友だからね」

「どがぁしたん、急に?」

久美は戸惑ったように笑った。

わたしは寂しそうな久美を励ましたかった。だけど、何と言っていいかわからなくて、思わず出た言葉だった。

「わたしと久美とサッチーの三人は、これからもずっと親友だって、今日思ったんだ」

「高橋さんも、そがぁ思とるやろか?」

「思ってるよ。でなきゃ、わたしたちを家に呼んだりしないよ。それに今日はサッチーにとって、特別の日になったんだもん。わたしたちは特別な関係だよ」

久美は微笑みながら小さくうなずいた。だけど、やっぱり何だか悲しそうに見えた。

雨に濡れた涙

「あのさぁ、春花、最近あたしたちと付き合い悪いんじゃない?」

一時限目の授業が終わると、百合子がそばへ来て唐突に言った。

わたしはどきりとした。真弓や百合子と遊ぶ時間が減ったのは事実だ。だから、いつそのことを言われるかと、ずっと冷や冷やしていた。その心配がついに現実になったらしい。驚いた心臓が胸の中で慌てふためいている。

「付き合いが悪いって、どういうこと?」

わたしが惚けると、百合子は面倒臭そうにため息をついて、わかってるくせに――と言った。

いつの間にか真弓も百合子の隣に来ていて、嘘つきは泥棒の始まりだと言った。

実は先週、真弓たちから久しぶりに、今度の日曜日にわたしの家に遊びに来たいと言われた。その日曜日というのは昨日のことだ。

もちろん二人の目的は兄貴に会うことだ。だから、わたしは兄貴の都合が悪いと言って断った。

だったら真弓の家で遊ぼうと誘われたけど、これも用事があると言って行かなかった。久美や早苗と映画に行く約束をしていたからだ。

付き合いが悪くなったのは本当だけど、嘘をついたわけじゃない。かちんと来たわたしは、真弓に言い返した。

「嘘って何よ? 昨日、兄貴が部活で忙しかったのも、用事があったのも全部本当だよ」

「そのことは、いいの」

真弓が言うと咄嗟に百合子が、よくないでしょ?――と真弓を見た。

だけど真弓は、そのことはあとにしようと言って取り合わなかった。それで百合子は渋々口をつぐんだ。

百合子が言った話じゃなくて、別のことでわたしが嘘をついたと、真弓は言いたいみたいだ。それが何のことなのか、わたしには皆目見当がつかなかった。

だけど、何だか嫌な予感がする。胸の中で心臓が、やばいよ、やばいよ――としきりに訴えている。

真弓はわたしに顔を戻して言った。

「あんたさ、あたしたちをお兄さんの誕生日に呼んでくれるって言ったよね?」

その話かと、わたしはうろたえた。そのことはすっかり忘れていたし、あれは口から出任せに言ったことだ。でも、それは昨日ではなかったはずだ。

「ああ、そのことだったら大丈夫。ちゃんと兄貴には言ってあるから」

真弓の顔色をうかがいながら、少しだけ笑顔を見せて、わたしはごまかそうとした。すると真弓は、嘘つき!――と言って、わたしをにらみつけた。

「あんた、ほんとに大嘘つきね」

真弓と言いたいことが違っていたはずなのに、百合子も真弓に口を揃えて言った。

二人してここまで怒っているということは、二人を兄貴の誕生日に呼ぶということが、嘘だったとばれたに違いない。だけど、何で嘘がばれたのだろう? 確かめたいけど、それは嘘を認めることになる。白を切っている今、それは墓穴を掘ることになってしまう。

「あんた、お兄さんの誕生日、いつって言った?」

真弓が追い立てるように言った。でも、あれは適当に喋ったことだったから、いつだったかが思い出せない。確か、年末辺りだったような気がするけど。

「わかんないの? 自分のお兄さんの誕生日でしょ?」

「兄妹だって誕生日を忘れることってあるでしょ? 兄貴なんか、わたしの誕生日を覚えてくれてたことなんか、一度もないんだから」

精一杯言い返しながら、いつと言ったか必死に思い出そうとした。だけど、全然思い出せない。どうしよう?

「ねぇ、いつよ?」

わたしは真弓たちの表情を読みながら言った。

「十二月……」

「何日?」

「二十日」

真弓の顔が鬼みたいな形相になった。両手の拳が小刻みに震えている。

「こないだよこしたクッキーだって、お兄さんが焼いたんじゃないんでしょ?」

わたしは絶句した。

先日真弓たちにあげたクッキーは、実は兄貴じゃなく、わたしが焼いた物だった。

兄貴と一緒に焼いたんだけど、真弓たちにはちゃんと兄貴のクッキーをあげるつもりだった。

なのに、前に真弓たちに喋った嘘のとおり、兄貴はわたしにくれるはずのクッキーまで学校へ持って行ってしまったのだ。それで仕方なく、真弓たちには自分のクッキーをあげただんだけど、これは別に二人を騙すつもりでやったことではない。

それでも、兄貴が焼いたクッキーだと言って渡した以上、わたしは嘘をついたことになるし、そのことは自分でもわかっていた。

それにしても、そのことを真弓たちはどこで知ったのだろう? どこかで兄貴に会う機会があったのだろうか? きっと、そうだ。兄貴が余計なことを喋ったに違いない。

観念したわたしは弁解しようとしたけど、口が動くばかりで言葉が出なかった。

絶交よ――真弓はわたしを見下ろしながら、冷たい口調で宣言した。

「今日限り、あんたとは絶交よ。これからは友だちでも何でもないから忘れないでね」

真弓は返事を待たずに、くるりと背を向けて自分の席へ戻って行った。百合子は真弓の背中とわたしを見比べると、あたしも絶交だからね――と言って真弓の後を追った。

一人残されたわたしを、クラスメイトたちが黙って見つめている。

隣の席にいた宮中満里奈が、心配そうにわたしを見ていたけどそれだけだ。何があったのかと尋ねてくれる者は一人もいない。聞かれたところで、嘘をついたのは事実だから言い訳のしようもない。それでも周囲の沈黙は、責められているようでつらかった。わたしはその雰囲気に耐えきれずに教室を飛び出した。

足はトイレに向かっていた。一人きりになりたくて、トイレの個室に入ろうと思っていた。だけど、トイレには他の生徒たちがたくさんいたので、わたしは向きを変え、階段を駆け上った。屋上へ行くつもりだった。

息が切れるほどの勢いで階段を駆け上り、屋上の扉の前に着いた。だけど、今度はしっかり鍵がかけられていて、扉を開くことはできなかった。何度も扉のノブをガチャガチャしたあと、わたしはその場にうずくまった。

久実や早苗と親しくなれたことで、わたしは有頂天になっていた。それで真弓たちとの距離が遠くなっても構わないと思っていたし、むしろ、そうなることを願っていた。だけど、こういう形で自分の願いが叶うことになるとは思ってもみなかった。

涙がぼろぼろこぼれて床を濡らした。

早苗のおばあちゃんの言ったとおりになってしまった。真弓たちだけでなく、クラス全員がわたしのことを、大嘘つきの信用ならないやつだって思ったに違いない。きっと、早苗だってそう思っている。あの谷山だって……。

誰かに話を聞いて欲しい気持ちはあった。だけど今更何を話したところで、それさえも嘘だと思われるだろう。どうすればいいのかわからず、わたしは泣き続けた。

休憩時間の終わりを告げるチャイムが鳴った。教室へは戻りたくなかったけど、戻らないわけにはいかない。

重い身体を引きずるように、わたしはゆっくり階段を下りて行った。どの学年も生徒たちは教室へ戻り、どこの階の廊下もひっそりしている。

一階まで下りたわたしは、教室の後ろの戸をそっと開けて中に入った。みんなはすでに席に着き、先生が教壇に立っている。

「白鳥、遅いぞ!」

先生に注意されたわたしは返事も挨拶もせずに、うなだれたまま自分の席に戻った。

周囲からの視線を感じる。男子も女子も、みんながわたしのことを見ている。

わたしは誰とも目を合わせないようにして、自分の机の上に意識を集中しようとした。すると、机の上に置かれた紙が目に入った。

『うそつき! 死ね!』

真弓か百合子が書いたのだろう。わたしはすぐに紙をぐしゃぐしゃにすると、二人の方を見た。二人とも、じっとわたしのことをにらんでいる。

わたしは真弓たちをにらみ返してやった。でもそのとき、こっちを向いた谷山と目が合った。わたしは慌てて目を逸らすと下を向いた。谷山にだけは、今の惨めな姿を見られたくなかった。

谷山はわたしのことを、大嘘つきだと思っただろうか?

谷山は誰にでも優しい。その谷山にさえ嫌な目で見られるようになったら、わたしはもうここにはいられない。

この日、わたしは針のむしろに座らされているみたいだった。誰も声をかけてくれず、話しかけることもできず、この苦痛にひたすらじっと耐えるしかなかった。

休憩時間には机に突っ伏して何も見ない、何も聞かないようにしていた。だけど、どうしても周りの音や声は聞こえてしまう。

真弓たちがわたしの様子を眺めながら、他の誰かにわたしの悪口を言っている。それに反応して驚く声や笑う声が聞こえると、わたしは両耳を手でふさいだ。

早苗だけでも味方になってくれたらと、ちょっとだけ期待はあった。だけどこの状況では、気の弱い早苗が傍へ来られるわけがない。

久実だって廊下からわたしの様子を見たかもしれないけど、違うクラスの部屋に勝手に入っては来られない。

四時限目の授業が終わり、昼休みの時間になった。わたしはお弁当とお茶を抱えると、黙って教室を出ようとした。

「勝手に外で食べるやつがいる!」

真弓の声がした。わたしは無視して廊下に出た。

ちらりと早苗の方を見たけど、前の方に座っている早苗は、わたしに気がつかないのか、机の上に弁当を広げているところだ。

そっと隣の教室をのぞいてみると、久実がいた。だけど、久実は独りぼっちじゃなかった。他の女子生徒たちと机を並べ、一緒に弁当を食べようとしていた。

どうやら相手はみんな同じテニス部員らしい。部活動を通して仲がよくなったに違いない。だけど、わたしはそんな話は聞いていなかった。

「何よ、わたしと同じ美術部がよかったって言ってたくせに!」

わたしは久実をにらんだけど、久実はこちらに気がつかない。まさかこの時間に、わたしが廊下にいるとは思ってもいないのだろう。だけど、気持ちがつながっているのなら、気づいてくれてもよさそうなものだ。

わたしはしばらく待っていたけど、久実が仲間たちと笑う姿を見ると、その場を離れて校舎の外へ出た。

誰にも見られない所を探すうちに、わたしは校舎の端にある体育道具の倉庫へ来た。すぐ横には、大きなイチョウの木があって感じがいい。

わたしはイチョウの木の根元に腰を下ろすと、何でこんなことになったのだろうと考えた。

わたしはつまらない人間だ。だから真弓たちと一緒にいることで、自分だって特別なんだってところを、みんなに見せようとした。

実際、早苗がわたしに一目置いてくれたのだって、真弓たちと付き合っていたからだ。

家に遊びに来た真弓たちを母に紹介したときも、わたしは鼻が高かった。自分がどれだけ学校で認められているかを、母にアピールできたからだ。

でも真弓たちが関心を持っていたのは、わたしじゃなく兄貴だった。わたしはただの兄貴へのパイプ役に過ぎない。それがわかっているから、わたしの方も真弓や百合子を、本当の友だちだなんて思ったことがない。本当の友だちにしてもらえるとも考えていなかった。

真弓たちと友だちのふりをして周囲を騙しながら、自分が魅力のない人間だということを、わたしは自分の目からも隠そうとしていた。だけど、全部嘘だとみんなに知れてしまい、自分自身にも現実を突きつけることになった。

結局、わたしは惨めなピエロだった。

昼食が終わったようで、校舎の中が騒がしくなった。外に出て来た者もいて、わたしはお弁当を開かないまま立ち上がった。もう食べる場所はないし、何かを食べたい気分でもない。行く所がないわたしは、とぼとぼと教室へ向かった。

大勢の男子生徒たちが騒いでいる玄関に入り、教室がある廊下へ行くと、二組の前に谷山がいるのが見えた。

どきっとして、わたしは近くの階段の陰に隠れた。そこからそっと顔を出してのぞいてみると、谷山は二組の誰かを呼び出してもらっているようだった。

わたしは谷山と顔を合わせたくなかった。谷山があそこに立っている限り、わたしは教室へ入れない。困ったなと思いつつ、無理に教室に戻る理由もないから、わたしはその場で谷山の様子を見続けた。

上から下りて来た上級生二人が、妙な顔でわたしを見ながら職員室の方へ行った。ちょっとだけ上級生を見送ったあと、谷山に目を戻したわたしは驚いた。

谷山が呼んだのは久実だった。谷山は右手で頭の後ろを掻きながら、照れ臭そうに何かを言った。久実も恥ずかしそうに下を向いている。

ヒューヒューと二人をはやし立てる声が、教室や廊下から聞こえた。困惑した谷山は、久実の手を引いてこちらへやって来た。

わたしは慌てて階段を上がり、踊り場の陰から谷山たちが来ないか確かめた。

しばらくすると谷山と久実の姿が見えた。いつでも上に逃げられるようにしながら見ていると、二人は階段を通り過ぎて玄関の方へ行った。後ろから冷やかしの男子たちがついて行く。

付いて来るな!――と言う谷山の怒ったような声が聞こえ、他の生徒たちは階段近くから動かなくなった。

わたしの心臓は破れそうなぐらいドキドキしている。頭は何も考えられない。真弓や百合子を怒らせたことや、教室で恥をかかされたことなど全部どうでもいいように思えた。わたしは大声で叫びたかった。ただ、叫びたかった。

冷やかしの者たちがいなくなるのを見計らい、わたしはそっと教室に戻った。みんながわたしに目を向けたと思うけど、わたしの頭にあるのは、谷山と久実のことだけだった。

泣きそうになるのをこらえながら、席に戻ったわたしは帰り支度をした。

「もしかして、家に帰るの?」

隣から満里奈が声をかけて来た。満里奈とは小学校から一緒の仲だ。でも真弓たちと付き合い出してから、昔ほどは喋らなくなった。

だけど、満里奈は心配してくれているようだ。つい甘えたくなったけど、今更だった。

帰る――と一言だけ返して顔を上げると、真弓と百合子がわたしをにらんでいた。わたしは二人には構わず黙って廊下に出た。

「白鳥さん、待って!」

早苗が後ろからわたしを呼び止めた。振り返ると、話があるのと早苗は言った。

「わたしに近づいたら、サッチーまでひどい目に遭わされるよ」

味方になれない早苗に皮肉を言ったわけじゃない。その逆だ。

わたしは早苗が心配だった。早苗までが巻き添えで嫌な思いをすることになれば、申し訳ないでは済まされない。

だけど早苗は思い詰めたような顔で、わたしから離れなかった。

わたしは周囲を見回し、玄関ホールの隅っこへ早苗を誘った。早苗は怯えたような様子で、わたしに謝らないといけないことがあると言った。

「わたしに謝る? 何のこと?」

説明を求めながら、わたしは身体がゾクリとした。それは何かとても悪いことで、今回のことと関係があると、わたしの直感が告げていた。